Каждый день мы употребляем в своей речи различные крылатые фразы. Некоторые из них пришли к нам из глубины веков, сохранившись благодаря сказкам. Народное творчество передавало знания из уст в уста, пока не была проведена огромная работа по сбору фольклора и народных преданий. Так фразеологизмы из сказок появились в печатном виде и прочно вошли в современный язык. Правда, некоторые из них поменяли свое значение. Рассмотрим это подробнее.

Какие бывают фразеологизмы из сказок

Все сказки можно разделить на авторские и народные. То есть пришедшие из устного народного творчества, которое передается веками из поколения в поколение, и имеющие автора – писателя. Он может использовать фольклорный материал, по-своему интерпретируя события легенд и былин. Как правило, автор вводит новых героев, придумывает детали, и все это — на историческом фоне народной сказки.

Известный персонаж многих сказок Кощей Бессмертный давно стал именем нарицательным. Сейчас так могут назвать очень худого мужчину. А первоначально он представлял, по-видимому, волхва с антисоциальной направленностью. Поскольку зародился этот персонаж в языческое время, то и трактовка его значения не совсем понятна исследователям. Известен похожий персонаж в Болгарии. Современные исследователи предполагают, что Кощей – сын Черногора, бога хаоса.

Сказки Пушкина

Самое сказочное место – Лукоморье, описанное А. С. Пушкиным. Пожалуй, до него никто так подробно и поэтично его не описывал. На некоторых иллюстрациях изображено, как берег будто бы делает лук своим изгибом и в образовавшейся лагуне происходят чудеса.

«Там русский дух, там Русью пахнет», — писал Пушкин. У него есть и другие фразеологизмы из народных сказок, видимо, поведанных ему няней Ариной Родионовной, большой любительницей фольклора.

«И я там был, мед-пиво пил», — заключает описание этого сказочного места Александр Сергеевич. Только, в отличие от народной традиции, он не стал подчеркивать, что «по усам текло, да в рот не попало». Он сообщает, что сидел под дубом и кот ему рассказывал сказки. Те, что он передал нам.

А мы с детства повторяем слова из них, порой забывая первоисточник:

- Во лбу звезда горит — так могут сказать про синяк, прыщик на лбу.

- У разбитого корыта — говорят о том, кто много хлопотал, да без толку.

- Ну, теперь твоя душенька довольна? – саркастически спрашивают жадного человека.

- Сказка ложь, да в ней намек — указание на рациональное зерно рассказа.

- Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка, — так отзываются о ком-то чрезвычайно нелепого вида.

- Кабы я была царица — посмеиваясь, напоминают собеседнику, что он не всемогущ.

- Ты прекрасна, спору нет — заслуженный комплимент.

Сказки Андерсена

Во многие языки вошли фразеологизмы из сказок Г. Х. Андерсена. Он писал сказки-притчи, делая вывод или подытоживая повествование. Например, «Новое платье короля», где хитрые портные уверяют своего государя, что изготовили наряд из тончайшей ткани. Раболепные вельможи повторяли эту ложь. А во время прогулки перед народом наивный мальчик не удержался и заметил:

- А король-то голый! – и сейчас так говорят в случае, когда суть проблемы не решена, несмотря ни на какие дорогостоящие затраты.

- Гадкий утенок — скажут о непропорциональном подростке.

- Принцесса на горошине, — говорят о чрезмерно щепетильных дамах.

Многие другие фразы писателя, может, не настолько известны, но не менее ценны:

- Вы стали просто тенью — можно услышать, когда болеешь.

- Стойкий оловянный солдатик — похвалят верного долгу человека, занимающего невысокое положение.

Сказки Афанасьева

Собиратель фольклора А. Н. Афанасьев проделал грандиозную работу, оставив записи о народных сказках и преданиях. Сейчас по его публикациям изучают быт славянских народов. Часто в них упоминается о времени далекого прошлого, называют эту эпоху «до царя Гороха». В таком же контексте этот фразеологизм употребляется и сейчас.

Известно, что славяне долго носили языческие имена, которые часто употребляли вместе с крестильными. Среди таких «нехристианских» имен есть и Горох. А выражение «при царе Горохе» существует и в белорусском, и в украинском языках.

Сам Афанасьев связывает царя Гороха с Перуном. Исследователь Древней Руси Б. А. Рыбаков видел в нем вождя славянского племени.

Постоянный герой русской сказки – Иванушка-дурачок. Он лежит на печи и не работает. Зато потом выходит победителем из всех ситуаций, женится на царевне и получает полцарства. Из этих сказок родились поговорки:

- Дуракам закон не писан.

- Дуракам везет.

Иванушка-дурачок в современном понимании – человек, не руководствующийся общепринятыми законами и принципами, а создающий свою наивную логику. Впрочем, часто она оказывается эффективной.

Ярмарочные скоморохи

В 12-14 веках на Руси были популярны скоморохи. Эти бродячие актеры первыми узнавали новости и в отсутствие газет были незаменимыми источниками информации. Знали они также и много народных сказок. Как повелось, сначала слушателей подготавливали – рассказывали присказку. Часто в стихотворной форме, с прибаутками. Затем следовало повествование. Обычные фразеологизмы из сказок, примеры для начала сказания:

- В некотором царстве, в некотором государстве.

- За тридевять земель.

- В тридевятом царстве.

- На море-окияне, на острове Буяне.

Потом шел рассказ о приключениях главного героя. Он преодолевал трудности и встречал разные чудеса:

- Шел горами высокими, плыл реками глубокими.

- Три дня и три ночи.

- Долго ли, коротко ли.

- Молочные реки и кисельные берега.

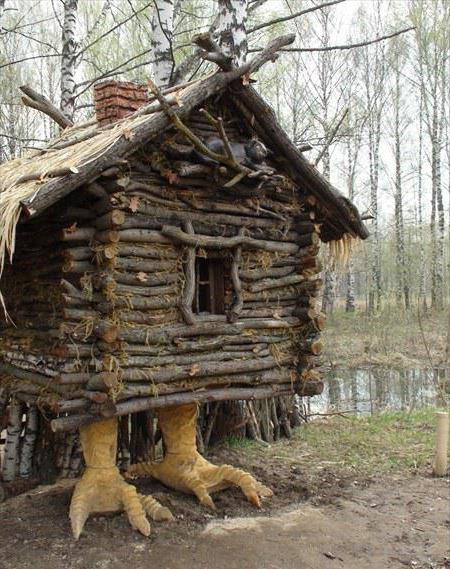

- Избушка на курьих ножках.

- Ни в сказке сказать, ни пером описать.

- Сказано – сделано.

Заканчивалось повествование послесловием:

- И я там был, мед-пиво пил.

Сказки волхвов

В древних летописях 13-14 веков сохранились сведения о волхвах. Это славянские языческие жрецы, с которыми боролась церковь. Они передавали тайные знания своим последователям через сказы и былины, часто играя на гуслях. До нас дошли фразеологизмы из сказок волхвов, которые сейчас потеряли прежнее значение:

- Толочь воду в ступе — сейчас так называют бесполезное занятие.

- Бить баклуши — это символ безделья.

- Писать вилами по воде — означает неопределенные обещания.

В волшебных сказках волхвов фигурирует живая и мертвая вода. Чтобы изготовить живую воду, волхв собирал ее из семи разных источников, после чего толок в ступе для очищения. После он брал триглав (это подобие вилки) и писал по воде священные руны, делая ее святой.

Когда рождался ребенок, волхв отмечал день и время его рождения, срубал определенное дерево и разбивал на баклуши. Сейчас баклушами называют заготовки для деревянных ложек. А в древности из баклуш делали и игрушки, и рукоятки для инструментов или оружия, и посуду, и талисманы. Они считались оберегом на всю жизнь.

Поговорки родом из сказок

Всем известно выражение «сказка ложь, да в ней намек». Так заканчивались сказки-притчи. Мудрое изречение подводило итог рассказа одной фразой. Многие из них стали поговорками. Их много:

- Битый небитого везёт.

- Утро вечера мудренее.

- Не в свои сани не садись.

- В тесноте, да не в обиде.

- Сам погибай, а товарища выручай.

- На чужой каравай рот не разевай.

- Мир не без добрых людей.

- Долг платежом красен.

Подведем итоги

Без фразеологизмов наш язык был бы беден и невыразителен. Вовремя сказанное меткое слово способно разрядить напряженную обстановку, утешить народной мудростью или выразить суть сказанного. Речь, богатая народными присловьями, интересна и самобытна. Недаром сказочники до сих пор пользуются этим кладезем векового наследия.

Статья находится на проверке у методистов Skysmart.

Если вы заметили ошибку, сообщите об этом в онлайн-чат

(в правом нижнем углу экрана).

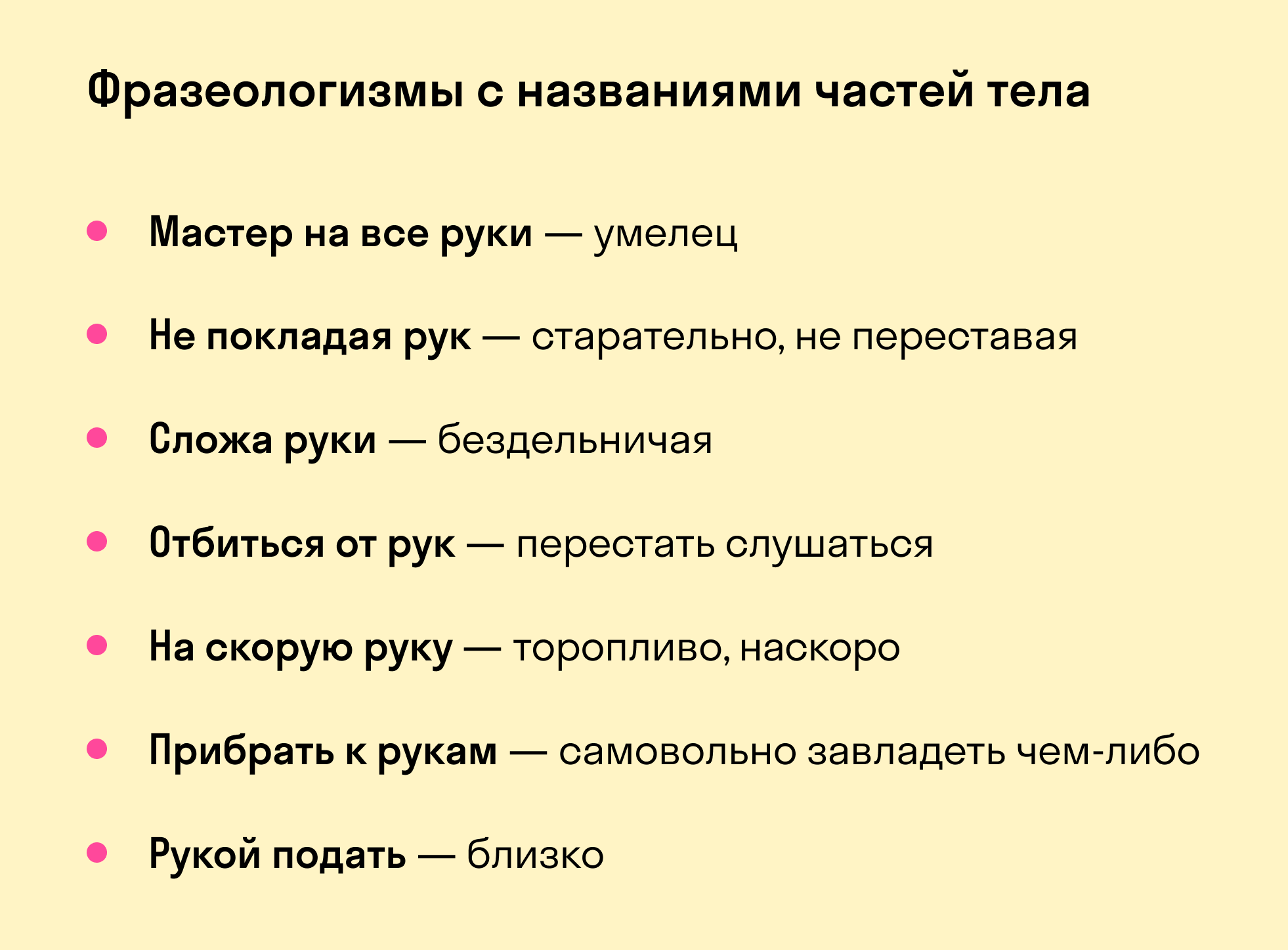

Определение фразеологизма

В лексике русского языка есть не только отдельные слова, которые помогают описывать окружающую действительность, но и словосочетания, которые называют фразеологизмами. Например:

- реветь белугой — громко и долго плакать;

- задеть за живое — вызвать переживания, оскорбить самолюбие;

- играть в жмурки — обмануть, утаить истинные намерения.

На примерах видно, что значение фразеологизма не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе. Компоненты фразеологизма теряют все самостоятельные признаки слова, кроме звукового облика: лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию. Связь между словами в составе фразеологизма тесная, можно сказать — неразделимая.

Фразеологизмы — это устойчивые выражения из двух и более слов. Они отлично живут в нашей культуре, при этом их невозможно дословно перевести на другие языки — для иностранца такой перевод будет звучать странно и непонятно.

Виды фразеологизмов в русском языке

Выделяют три основных вида фразеологизмов: идиомы, фразеологические единства и фразеологические сочетания.

Фразеологические сращения (идиомы) — устойчивые выражения, которые имеют смысл только в неизменном виде. При замене или перестановке слов смысл идиомы потеряется. Например: «бить баклуши», то есть бездельничать.

Фразеологические единства — устойчивые образные выражения, смысл которых понятен из смысла отдельных слов. Например, обороты «грызть гранит науки» или «попасться на удочку» можно понять даже при переводе на другой язык. Смысл фразеологического единства не потеряется, если заменить «удочку» на «крючок» или вставить в оборот лишнее слово.

Фразеологические сочетания — устойчивые, но гибкие обороты, смысл которых определяется через отдельные ключевые слова. При этом не ключевые слова можно заменять синонимами. Пример: можно «умирать от любви», а можно «умирать от восторга» — смысл обоих словосочетаний понятен.

Приглашаем на увлекательные курсы изучения русского языка в онлайн-школу для детей и подростков Skysmart!

Признаки фразеологизмов

Как мы уже выяснили, фразеологизм — это устойчивое по составу и структуре образное выражение из двух и более слов. У фразеологизма как самостоятельной лексической единицы языка есть свои отличительные черты.

1. Фразеологизм состоит из двух и более слов

Например:

- играть на нервах — специально раздражать, нервировать кого-либо;

- семь пятниц на неделе — о том, кто часто меняет свои планы;

- биться как рыба об лед — бороться с нуждой, бедствовать.

2. У фразеологизмов есть устойчивый состав

Лексический состав фразеологизма нельзя никак изменять, так как при этом теряется его смысл.

Для примера попробуем поменять слова в устойчивом выражении «висеть в воздухе», что значит «оказаться в неясном, неопределенном положении»:

- летать в воздухе (про пыль);

- висеть в открытом воздухе (про воздушного змея);

- висеть на канате (про акробата).

В результате этого языкового эксперимента фразеологизм рассыпался, как карточный домик, из которого неосторожно вытащили одну карту. Глагол «висеть» потерял свое переносное значение, и смысл фразеологизма испарился.

3. Главный признак фразеологизмов — воспроизводимость

Мы не придумываем фразеологизмы в процессе диалога, а берем их из языковой памяти, как готовые кирпичики для построения образной и выразительной речи. Именно поэтому в школьные годы важно много читать, чтобы пополнять словарный и фразеологический запас.

В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали (И. Тургенев).

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее (А. Пушкин).

Я, Софья Павловна, день целый

Нет отдыха, мечусь как словно угорелый.

По должности, по службе хлопотня,

Тот пристает, другой, всем дело до меня! (А. Грибоедов)

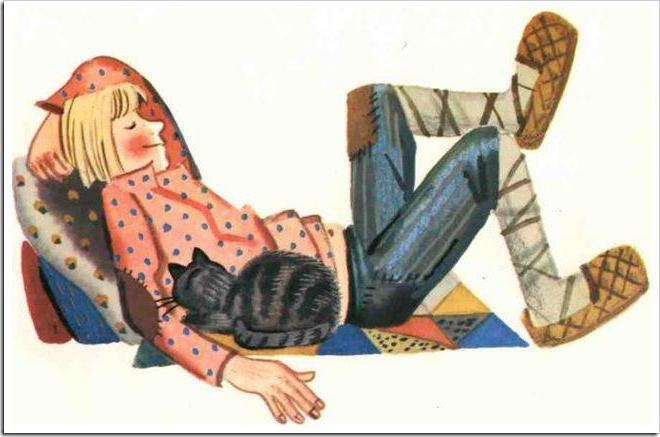

Задачка: попробуйте понять, какие русские фразеологизмы изображены на картинках. Правильные ответы — в конце статьи.

4. Переносное значение фразеологизмов сложилось исторически

Иногда переносное значение фразеологизма нельзя понять, не обратившись к истории его возникновения.

Например, фразу «на козе не подъедешь» трудно понять, особенно иностранцам, которые изучают русский язык. На самом деле оно тесно связано с речью шутов и скоморохов, которые в старину веселили народ на ярмарках и праздниках, наряжаясь в козу, медведя и других персонажей. Но на особо важных и угрюмых людей даже эта уловка не действовала, с тех пор и говорят «на козе не подъедешь» о неприступных, гордых, важных людях.

5. Все слова одного фразеологизма — это один член предложения

Рассмотрим пример: «Сегодня мы (что делали?) работали до седьмого пота». Фразеологизм «работали до седьмого пота» выполняет роль сказуемого.

Фразеологизм может быть синонимом одному слову:

| Фразеологизм | Значение |

|---|---|

| тьма-тьмущая | много |

| ставить точку в споре | закончить |

| слово в слово | точно |

| во все лопатки | быстро |

| втирать очки | обманывать |

Фразеологизмы делают нашу речь образной и живой, они помогают передать больше смысла и сделать это эмоционально и выразительно.

Примеры фразеологизмов с объяснением

Вот несколько примеров фразеологизмов, которые пришли к нам из древних мифов, и их значений в русском языке.

- «Троянский конь» — скрытая ловушка. По легенде, в деревянном коне спрятались греки, чтобы завоевать Трою.

- «Авгиевы конюшни» — большой беспорядок. Один из подвигов Геракла заключался в том, что герой за один день очистил огромные конюшни царя Авгия.

- «Дамоклов меч» — нависшая угроза. Еще одна история из Древней Греции, в которой придворный Дамокл позавидовал царю Дионисию и захотел занять его место. Тот согласился, но повесил над его головой меч на конском волосе, чтобы показать, что быть царем еще и опасно.

- «Ахиллесова пята» — слабое место. Фразеологизм происходит из древнегреческой легенды о воине Ахиллесе, которого в детстве окунули в воду бессмертия. Единственным незащищенным местом Ахиллеса осталось пятка, так как за нее его держали, когда опускали в ванну.

- «Манна небесная» — нечто необходимое и спасительное. Корни выражения надо искать в библейской истории о том, как Моисей выводил иудеев из Египта. В какой-то момент у странников закончилась еда, и Бог послал им манну небесную.

- «Сизифов труд» — бесполезное занятие, которое точно не принесет пользы. Герой древнегреческих мифов царь Сизиф за свою распутную жизнь был осужден на вечную муку — вкатывать на гору огромный камень, который потом тут же скатывался вниз.

- «Гомерический смех» — громкий хохот над какой-нибудь глупостью. Так смеялись боги в поэмах Гомера «Одиссея» и «Илиада».

- «Кануть в лету» — оказаться забытым. Лета — в древнегреческой мифологии река в царстве мертвых, которым правил бог Аид.

- «Ящик Пандоры» — источник несчастий и бед. Согласно древнегреческой легенде, Зевс послал на землю женщину по имени Пандора и дал ей ларец, в котором содержались все человеческие несчастья. Та не удержалась и открыла его, выпустив беды на волю.

Ответы на задачку из статьи:

- Водить за нос;

- Развесить уши;

- Не в своей тарелке.