Владимир КРУПИН

НЕМНОГО О ДОСТОЕВСКОМ

К 200-летию гения

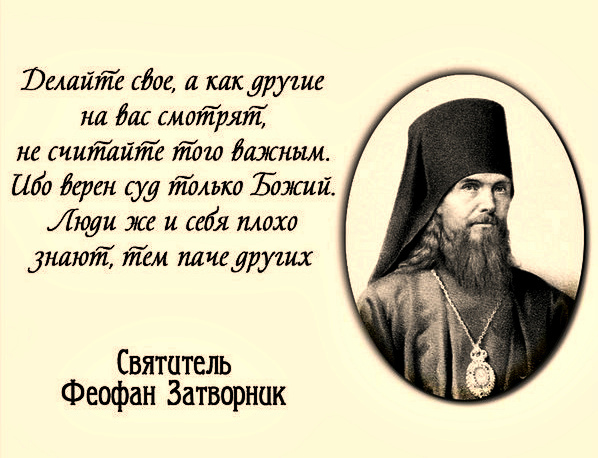

Вот интересно, за что большевики для первого собрания сочинений избрали именно Достоевского? Почему Толстому сделали музеи и в Москве и в Ясной поляне – это понятно: благодарили за помощь в свержении монархии, в нападках на Православие, а Достоевский? Видимо, за то, что предсказал неизбежность революции. Бесы читали «Бесов» и были в восторге. Революцию предсказывали и великие святители Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов, и митрополит Филарет, и, особенно, святой праведный Иоанн Кронштадтский. И вот – революция свершилась. Религиозные мыслители были отвергнуты, книги их изгнаны в спецхран, а Достоевского печатали. Потом и о нём было умолчание, а с 60-х вновь возвращение. Но здесь сработало то, что известность его за пределами России непрерывно возрастала. С его помощью постигали душу России, суть русского характера.

Немецкий учёный, русист Рихард Лаут прочёл Достоевского вначале на немецком языке. Проникся им, но чего-то не хватало. Тогда он изучил русский язык и прочёл писателя на его родном языке. И справедливо заключил, что даже этого мало. И принял Православие. Вот где главная суть чтения Достоевского: спасение только в Боге.

Русские либералы, по Достоевскому, «не знают ни историю нашей земли, ни её народа, и от того, в них ничего не понимающих, неспособны их любить. Они свою ненависть к России принимают за самый благотворный либерализм… чуть ли не за истинную любовь к Отечеству… Но теперь уже стали откровеннее и даже слов «любовь к Отечеству» стали стыдиться. Даже понятие изгнали и устранили как вредное и ничтожное». Разве это не похоже на современное состояние либерализма в России?

Писатель с либералами особо не церемонился и в другом месте так охарактеризовал их: «Русский либерал только и ищет, кому бы сапоги вылизать». И ещё о них, очень подходит и к сегодняшним: «В этих «мировых страдальцах» так много лакейства духовного».

Большевики перетолковали речь писателя о всемирности русских в свою пользу: «Это он о мировой революции говорит». И стали считать Россию за растопку. Им усиленно помогали труженики пера. Цитаты: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови. Господи, благослови!». Ещё цитата: «Товарищ Ленин, работа адова будет сделана и делается уже». И ещё: «Он землю покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Авторы цитат, уверен, узнаваемы (Блок, Маяковский, Светлов). Где та Гренада и где та Россия? Пленных немцев кормили лучше, чем сами питались. Пришли в Берлин, и после всего зверства, испытанного от фашистов, имели бы полное право всю Германию с лица земли стереть. Нет, своим солдатам урезали рацион, а кормили детей и жителей Берлина. Где ещё есть такой народ? Всем всегда помогали, кроме себя. Да ещё и считаем себя хуже всех. Разве это не самое настоящее православное смирение?

И всё терпим и терпим. Уже и Гитлера не мы победили, американцы. Уже и Россия – агрессор, Америка – миротворец. Уже и во власти у нас выпускники и стажеры американских школ. Конечно, всё оттуда, от клеймения России отсталой. Для Ленина образцом для подражания была Парижская коммуна. Шарлотта Корде, Робеспьер, Пьер Корнель – для него герои.

Образ России в западном понимании рисовали свои же. Страна дикая, лапотная, топор, икона, пьянство… да и доселе так. В Берлине, ещё лет 30 назад учёные дамы всерьёз спрашивали меня: «У вас такая опера, такой прекрасный балет, но как вы добираетесь до театра, у вас же, мы читали, совсем нет дорог». – « На медведях ездим, – отвечал я, – а у Большого театра кольца такие специальные вделаны, к ним медведей привязываем».

Теме «Европа и мы» все почти классики наши уделяли внимание. Обычно иронически, как, например, Фонвизин в «Недоросле». Митрофанушка сообщает матери: «Матушка, в Париже даже извозчики говорят по-французски». У Чехова помещик ловит рыбу, у него зацепился крючок, надо лезть в воду, отцеплять. А рядом сидит живущая в его доме англичанка, воспитательница его детей. Не знает ни слова по-русски. Как сказать ей, чтобы отвернулась. Ничего не понимает. Тогда помещик решительно раздевается при ней и только тогда она с презрением отворачивается. Он: «Сколько времени живёт, а ни слова по-русски. У нас приказчик поехал, за три месяца стал говорить как француз». У Гоголя Собакевич в застолье порицает рационы иностранцев. Не будем цитировать, ибо даже жену Собакевича это весьма смутило. Достоевский, вспоминая летние впечатления, говорит о французских женщинах, что они очень берегут себя до замужества, но выходят замуж только для того, чтобы немедленно начать изменять мужу. Сын Карамзина Андрей присутствовал на какой-то церемонии в Ватикане. Рассказывает о диковинных мундирах солдат охраны. Пошёл летний небольшой дождь, «а так как гвардейцы у папы сахарные, то они разошлись». Мой отец как раз начинал жизнь в Уржумском районе. Там были польские ссыльные. Жили с прислугой, завели театр. Учили девушек остригать волосы «под мальчика». Говорили, что поэтому можно стоять в церкви с непокрытой головой. Развращали молодёжь разговорами о свержении царя. Сбили с пути истинного Серёжу Кострикова, будущего большевика Сергея Мироновича Кирова.

Наши современные чиновники от образования настолько угробили лучшую в мире школу, настолько внедрили в понимание, что школа даёт не образование, а продукт для дальнейшего его использования, что уже третье поколение можно назвать ЕГЭ-недоумками. Редкие учителя сопротивляются этому, ещё пытаясь говорить о любви, сострадании. Но им всё тяжелей. Сошлюсь на разговор со знакомой учительницей: «Знаете, как трудно говорить о Раскольникове. «Подумаешь, – говорят старшеклассники, – нашел из-за чего страдать. Замочил старушонку, да и пошёл с парнями в кафешку».

Именно на четвёртый день после преступления пришёл Раскольников к Соне Мармеладовой. «Ведь надо же, чтоб человеку было куда пойти». И привело его сердце точно по адресу, за спасением. Просит её прочесть из Евангелия о Лазаре Четверодневном. Тут символ. Для Раскольникова Соня тоже, как и он, убийца. Пойдя на панель, она убила саму себя. Но именно вера Православная спасает её. Родион прямо-таки подталкивает её к самоубийству: «Разумнее в воду головой и со всем этим покончить». Она и сама не раз думала так же. Но: «А с ними-то что будет?» – спрашивает она. Это она о сиротках и о больной Катерине Ивановне. Они только на ней и держатся. И когда читает Евангелие, начавши негромко, то голос её крепнет, становится сильным, «даже зазвенел».

И доходит до его сознания, что «тварь дрожащая» – это он сам. И не ему её учить, ему её слушаться: «Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрёстке. Страдание принять и искупить себя им, вот что надо». Совершенно не случайно сказано: на перекрёсток. Это значит: на Крест, на страдания, на покаяние.

Говоря о самоубийстве, нельзя не вспомнить два случая суицида, которые очень взволновали Федора Михайловича, это: самоубийство Елизаветы, дочери Герцена, нигилистки, передовой суфражистки, и самоубийство молоденькой швеи, которая выбросилась из окна, прижав к груди икону. Конечно, сразу вспоминается «Кроткая» и евангельское: «Блаженны кротции, яко тии наследят землю». И недолго думать, кто из них будет оправдан.

И ещё о том, что нам, русским, наверное, ещё долго нести Крест непонимания нас миром. По Достоевскому, в нас есть «готовность ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами арийского рода». Но пока что эти племена «арийского рода» мечтают о нашем устранении из этого мира, не понимая, что без нас они тут же погибнут. По Достоевскому, миссия России – взять на себя груз всех человеческих страданий. «Ибо, что такое сила русской духовности как не стремление её в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности».

И русские есть всякие, не без этого. Есть и такие, которые обвиняют в наших бедах не себя, а кого угодно: правительство, чиновников, евреев, но есть же Евангельское: «Царство Божие внутрь вас есть». Можно и в миру спастись и в монастыре погибнуть. А говорить о том, как евреи нас губят, как делают кабаки, шинки для спаивания русских людей, даже глупо. Везде шинки, везде кабаки. И что? А ты в них не ходи. Раздражает тебя телевизор пропагандой разврата, пошлости, зубоскальства? А ты его не смотри. Ты, знающий русский язык, ты таким богатством владеешь, что же ты им не пользуешься? Под ногами золотые россыпи русского Слова: былины, легенды, предания, пословицы, поговорки, песни, былины, сказания… Здесь и образ жизни и спасение души. Величие литературы устного периода сменяет период литературы письменной: Тредиаковский, Сумароков, Державин, Крылов, Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Достоевский, Некрасов, Гончаров, Александр Островский, Шмелёв, русская философия. Читал? Перечитай. Зачем бежать за новинками, которые настырно навязывают те же либералы. Зачем в сотый раз читать, как обливают грязью Россию советскую? Не она ли победила фашизм? Не торопитесь читать новое. Дайте писателю умереть и подождите лет тридцать. Что от него останется? Именно современные писатели боятся классики. Если убрать классику, то и они что-то будут значить.

Нельзя, как говорит Писание, «уклоняться умом в лукавствие мира сего». Мир сей поклоняется двум русским авторитетам: Достоевскому и Толстому. Один идёт ко Христу и нас приводит, другой отталкивает от церкви, но тоже имеет сторонников.

Россия сейчас почти единственная страна, где сохраняется присутствие Божие на Земле. Это от того, что, как выразился Константин Леонтьев, главное в русском человеке: он не разделяет Царства земного и Царства Небесного.

Конечно, сбудутся слова Достоевского о всечеловечности, но только тогда, когда мир поймёт, что путь спасения единственен, он русский.

После Голгофы человечество разделилось на тех, кто за Христа и тех, кто против. Между ними пропасть. Преодолеть её отпавшие могут только покаянием и приходом ко Христу. Но этого не знает или не хочет знать Европа. Но как не понять, что, кто бы ты ни был, какого бы бога не исповедовал, судить будет Христос. Богов много, Иисус Христос один.

Сейчас наступило время открытой поляризации мнений и смыслов существования.

Фото: Даниила Михайлова, https://efnez.ru

Вот интересно, за что большевики начали издавать собрание сочинений Достоевского почти одновременно с Толстым? Почему Толстому, понятно, и музеи ему сделали и в Москве и в Ясной Поляне: благодарили за помощь в свержении монархии, в нападках на Православие, а Достоевский почему почтён? Видимо, за то, что предсказал неизбежность революции. Бесы читали «Бесов» и были в восторге: всё сбылось. Революцию предвещали и великие святители Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов, и митрополит Филарет, и, особенно, святой праведный Иоанн Кронштадтский. И вот — революция свершилась. Религиозные мыслители были отвергнуты, книги их изгнаны в спецхран, а Достоевского печатали. Потом и о нём было умолчание, а с 60-х вновь возвращение. Но здесь сработало то, что известность его за пределами России непрерывно возрастала. С его помощью постигали душу России, суть русского характера.

Немецкий учёный, русист Рихард Лаут прочёл Достоевского вначале на немецком языке. Проникся им, но чего-то не хватало. Тогда он изучил русский язык и прочёл писателя на его родном языке. И справедливо заключил, что даже этого мало. И принял Православие. Вот где главная суть чтения Достоевского: спасение только в Боге.

Русские либералы, по Достоевскому, «не знают историю нашей земли, ни её народа, и от того, в них ничего не понимающих, неспособны их любить. Они свою ненависть к России принимают за самый благотворный либерализм… чуть ли не за истинную любовь к Отечеству… Но теперь уже стали откровеннее и даже слов «любовь к Отечеству» стали стыдиться. Даже понятие изгнали и устранили как вредное и ничтожное». Разве это не нынешнее околокремлёвское окружение?

Писатель с либералами особо не церемонился и в другом месте так охарактеризовал их: «Русский либерал только и ищет, кому бы сапоги вылизать». И ещё о них, очень подходит и к сегодняшним: «В этих «мировых страдальцах» так много лакейства духовного».

Троцкисты перетолковали речь писателя о всемирности русских в свою пользу. «Это он о мировой революции говорит». И стали считать Россию за растопку. Им усиленно помогали труженики пера. Цитаты: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови. Господи, благослови!» Ещё цитата: «Товарищ Ленин, работа адова будет сделана и делается уже». И ещё: «Он землю покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать». Авторы цитат, уверен, узнаваемы. (Блок, Маяковский, Светлов). Где та Гренада и где Россия? Пленных немцев кормили лучше, чем сами питались. Пришли в Берлин, и после всего зверства, испытанного от фашистов, имели бы полное право всю Германию с лица земли стереть. Нет, своим солдатам урезали рацион, а кормили детей и жителей Берлина. Где ещё есть такой народ? Всем всегда помогали, кроме себя. Да ещё и считаем себя хуже всех. Разве это не самое настоящее православное смирение?

И всё терпим и терпим. Уже и Гитлера не мы победили, американцы. Уже и Россия — агрессор, Америка — миротворец. Уже и во власти у нас выпускники и стажеры американских школ. К конечно, всё оттуда, от считания России отсталой. Для Ленина образцом для подражания была Парижская коммуна. Шарлотта Корде, Робеспьер, Пьер — для него герои.

Образ России в западном понимании рисовали свои же. Страна дикая, лапотная, топор, икона, пьянство… да и доселе так. В Берлине, ещё лет 35 назад учёные дамы всерьёз спрашивали меня: «У вас такая опера, такой прекрасный балет, но как вы добираетесь до театра, у вас же, мы читали, совсем нет дорог». — « На медведях ездим, -отвечал я, — а у Большого театра кольца такие специальные вделаны, к ним медведей привязываем».

Теме «Европа и мы» все почти классики наши уделяли внимание. Обычно иронически, как, например, Фонвизин в «Недоросле». Митрофанушка сообщает матери: «Матушка, в Париже даже извозчики говорят по-французски». У Чехова помещик ловит рыбу, у него зацепился крючок, надо лезть в воду, отцеплять. А рядом сидит живущая в его доме англичанка, воспитательница его детей. Не знает ни слова по-русски. Как сказать ей, чтобы отвернулась. Ничего не понимает. Тогда помещик решительно раздевается при ней и только тогда она с презрением отворачивается. Он: «Сколько времени живёт, а ни слова по-русски. У нас приказчик поехал, за три месяца стал говорить как француз». У Гоголя Собакевич в застолье порицает рационы иностранцев. Не будем цитировать, ибо даже жену Собакевича это весьма смутило. Достоевский, вспоминая летние впечатления, говорит о французских женщинах, что они очень берегут себя до замужества, но выходят замуж только для того, чтобы немедленно начать изменять мужу. Сын Карамзина Андрей присутствовал на какой-то церемонии в Ватикане. Рассказывает о диковинных мундирах солдат охраны. Пошёл летний небольшой дождь, «а так как гвардейцы у папы сахарные, то они разошлись». Мой отец как раз начинал жизнь в Уржумском районе. Там были польские ссыльные. Жили с прислугой, завели театр. Учили девушек остригать волосы «под мальчика». Говорили, что поэтому можно стоять в церкви с непокрытой головой. Развращали молодёжь разговорами о свержении царя. Сбили с пути истинного Серёжу Кострикова, будущего большевика Сергея Мироновича Кирова.

Наши чиновники от образования настолько угробили лучшую в мире школу, настолько внедрили в понимание, что школа даёт не образование, а продукт для дальнейшего его использования, что уже третье поколение можно назвать ЕГЭ-недоумками. Редкие учителя сопротивляются этому, ещё пытаясь говорить о любви, сострадании. Но им всё тяжелей. Сошлюсь на разговор со знакомой учительницей: «Знаете, как трудно говорить о Раскольникове. «Подумаешь, — говорят старшеклассники, — нашел из-за чего страдать. Замочил старушонку, да и пошёл с парнями в кафешку».

Именно на четвёртый день после преступления пришёл Раскольников к Соне Мармеладовой. «Ведь надо же, чтоб человеку было куда пойти». И привело его сердце точно по адресу, за спасением. Просит её прочесть из Евангелия о Лазаре Четверодневном. Тут символ. Для Раскольникова Соня тоже, как и он, убийца. Пойдя на панель, она убила саму себя. Но именно вера Православная спасает её. Родион прямо-таки подталкивает её к самоубийству: «Разумнее в воду головой и со всем этим покончить». Она и сама не раз думала так же. Но: «А с ними-то что будет?» — спрашивает она. Это она о сиротках и о больной Катерине Ивановне. Они только на ней и держатся. И когда читает Евангелие, начавши негромко, то голос её крепнет, становится сильным, «даже зазвенел».

И доходит до его сознания, что «тварь дрожащая» — это он сам. И не ему её учить, ему её слушаться: «Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрёстке. Страдание принять и искупить себя им, вот что надо». Совершенно не случайно сказано: на перекрёсток. Это значит: на Крест, на страдания, на покаяние.

Говоря о самоубийстве, нельзя не вспомнить два случая суицида, которые очень взволновали Федора Михайловича, это: самоубийство Елизаветы, дочери Герцена, нигилистки, передовой эмансипированной суфражистки и самоубийство молоденькой швеи, которая выбросилась из окна, прижав к груди икону. Конечно, сразу вспоминается «Кроткая» и евангельское: «Блаженны кротции, яко тии наследят землю». И это нам для размышления: кто из них будет оправдан.

И ещё о том, что нам, русским, наверное, ещё долго нести Крест непонимания нас миром. По Достоевскому в нас есть «готовность ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами арийского рода». Но пока что эти племена «арийского рода» мечтают о нашем устранении из этого мира, не понимая, что без нас они тут же погибнут. По Достоевскому, миссия России — взять на себя груз всех человеческих страданий. «Ибо, что такое сила русской духовности как не стремление её в конечных целях своих ко всемирности и всечеловечности».

И русские есть всякие, не без этого. Есть и такие, которые обвиняют в наших бедах не себя, а кого угодно: правительство, чиновников, Америку, Европу, но есть же Евангельское: «Царство Божие внутрь вас есть». Можно и в миру спастись и в монастыре погибнуть. А говорить о том, как евреи нас губят, как делают кабаки, шинки для спаивания русских людей, даже глупо. Везде шинки, везде кабаки. И что? А ты в них не ходи. Раздражает тебя телевизор пропагандой разврата, пошлости, зубоскальства? А ты его не смотри. Ты, знающий русский язык, ты таким богатством владеешь, что же ты им не пользуешься? Под ногами золотые россыпи русского Слова: былины, легенды, предания, пословицы, поговорки, песни, былины, сказания… Здесь и образ жизни и спасение души. Величие литературы устного периода сменяет период литературы письменной: Тредиаковский, Сумароков, Державин, Крылов, Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Достоевский, Некрасов, Гончаров, Александр Островский, Шмелёв, русская философия. Читал? Перечитай. От такого чтения окрепнешь душою и духом. Зачем бежать за новинками, которые настырно навязывают те же либералы. Зачем в сотый раз читать как обливают грязью Россию и царскую и советскую? Не она ли победила фашизм? Не торопитесь читать новое. Дайте писателю умереть и подождите лет тридцать. Что от него останется? Именно современные писатели боятся классики. Если убрать классику, то и они что-то будут значить.

Нельзя, как говорит Писание, «уклоняться умом в лукавствие мира сего». Мир сей поклоняется двум русским авторитетам: Достоевскому и Толстому. Один идёт ко Христу и нас приводит, другой отталкивает от церкви, но тоже имеет сторонников.

Россия сейчас почти единственная страна, где сохраняется присутствие Божие на Земле. Это от того, что, как выразился К. Леонтьев, главное в русском человеке: он не разделяет Царства земного и Царства Небесного.

После Голгофы человечество разделилось на тех, кто за Христа и тех, кто против. Между ними пропасть. Преодолеть её отпавшие могут только покаянием и приходом ко Христу. Но этого не знает или не хочет знать погрязший в прогрессе, ведущем в пропасть, современный мир.

Но как не понять, что, кто бы ты ни был, какого бы бога не исповедовал, судить будет Христос. Богов много, Иисус Христос один.

А осознать себя «тварью», как Божиим творением, очень полезно. Тем более, созданной «по образу и подобию». И задуматься: а есть Он во мне, этот образ?

Конечно, сбудутся слова Достоевского о всечеловечности, но лишь тогда, когда человечество поймёт, что путь спасения единственен: он русский.

То есть православный.

Заметили ошибку? Выделите фрагмент и нажмите «Ctrl+Enter».

Оставлять комментарии незарегистрированным пользователям запрещено,

войдите или

зарегистрируйтесь, чтобы продолжить

Биография и книги автора Затворник святитель Феофан

Детские, юношеские и молодые годы

Святитель Феофан Затворник Вышенский, в миру Говоров Георгий Васильевич, родился в семье православного священника, в селе Чернавка Орловской губернии, 10 января 1815 года.

Его отец, Василий Тимофеевич Говоров, служил во Владимирской церкви, располагавшейся в том же селе. Мать, Татьяна Ивановна, глубоко верующая женщина, происходила из священнической семьи. Первоначальное образование Георгий получил от родителей. Они же привили ему любовь к Богу. Отец часто брал сына в храм, и тот с радостью участвовал в богослужении, прислуживал в алтаре.

В 1823 году Георгия определили в Ливенское духовное училище. Через шесть лет он с успехом окончил его, а затем поступил в Орловскую духовною семинарию. Шел 1829 год. В семинарии Георгий был на хорошем счету. Рассказывают, что знания настолько привлекали его, что несмотря на успехи в учёбе, он сам выразил желание повторно пройти обучение в философском классе. По окончании семинарии Георгий, с благословения епископа Орловского Никодима, продолжил повышать свой образовательный уровень в Киевской духовной академии. Как лучший воспитанник семинарии, он был отправлен туда за казённый счёт.

В академии, как и в прежних образовательных учреждениях, он учился с большим прилежанием. Здесь в нём раскрылась способность к писательскому творчеству.

Он любил уединяться в тиши святынь Киево-Печерской обители и предаваться благоговейной молитве. Радостные впечатления от тех посещений сохранились в его памяти до конца земных дней. В этот период в нём созрело желание соединить свою жизнь с монашеским подвигом.

Приобщение к монашеству

В октябре 1840 года Георгий подал прошение руководству о пострижении в монашество. В феврале 1841 ректор академии, преосвященный Иеремия, совершил постриг. Тогда же Георгий получил новое имя, Феофан, в честь святого Феофана Исповедника.

В апреле 1841 года инок Феофан был посвящен в иеродиакона, а в июле — в иеромонаха. В 1841 году он закончил духовную академию, защитив диссертацию и получив степень магистра.

В том же году, в августе, отец Феофан получил назначение на должность ректора Киево-Софийского духовного училища и приступил к исполнению обязанностей. Помимо работы ректором он преподавал латинский язык. Кроме того в этот период он занимался углубленным изучением творчества святых отцов Церкви.

В 1842 году он получил новое назначение — в Новгородскую духовную семинарию. Там он исполнял обязанность инспектора, преподавал психологию и логику. Главной мыслью его как преподавателя семинарии, и об этом он постоянно напоминал своим воспитанникам, являлась та, что на первое место в их жизни должно поставляться богоугождение, а не сухая научность.

В 1844 году отец Феофан, по благословению церковного начальства, занял должность преподавателя по кафедре Нравственного и пастырского богословия в Санкт-Петербургской духовной академии. А в 1845 году он стал помощником инспектора академии.

Труды

- Краткое учение о Богопочитании, 1845

- Что потребно покаявшемуся и вступившему на добрый путь спасения, 1847

- Письма о христианской жизни, 1858-1860

- Слова С. Петербургской духовной академии ректора архимандрита Феофана, 1859

- Сборник слов «Внутренняя жизнь», 1860

- Сборник Девять слов по случаю пожаров в Тамбове и губернии Тамбовской, 1860

- Слова во святую Четыредесятницу и приготовительные к ней недели, 1864

- Сборник проповедей «Небесный покров над нами», 1865

- Сборник слов Феофана Затворника посвященных Богоугодной жизни вообще, 1859-1866

- Сборник слов на разные случаи, 1866

- Сборник слов и проповедей о нашем отношении к храмам, 1866

- Душа и ангел – не тело, а дух. Полемическое исследование, 1867

- Сборник проповедей «Слова о покаянии, причащении святых Христовых Таин и исправлении жизни», изд. в 1868

- Сборник слов и проповедей о Православии с предостережениями от погрешений против него, 1859-1869

- Путь ко спасению. Краткий очерк об аскетике. Начертание христианского нравоучения,1868-1869

- Уроки из деяний и словес Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 1870

- Мысли на каждый день года. По церковным чтениям из Слова Божия, 1871

- Письма о духовной жизни, изд. в 1872

- Истолкование Псалма Давида 118-го, 1874

- Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться, 1878

- Начертание христианского нравоучения, изд. в 1880

- Сборник «Святые Отцы о молитве и трезвении» (Святоотеческие наставления о молитве и трезвении или о внимании в сердце к Богу), изд. в 1881

- Толкования Посланий апостола Павла, 1873 — 1882

- Сборник слов на Господские, Богородичные и торжественные дни, изд. в 1883

- Толкование на книгу св. Ермы, 1884

- Евангельская история о Боге Сыне, воплотившемся нашего ради спасения, в последовательном порядке изложенная словами св. Евангелистов в указанием оснований, почему именно такой, а не другой избран порядок последования евангельских событий одних за другими, изд. в 1885

- Два слова о святом таинстве крещения, изд. в 1886

- Письма к разным лицам о разных предметах веры и жизни, изд. в 1892

- Разрешение недоумений при чтении притчи о неправедном приставнике (Лк. 16, 1–13) и обетования тем, кои все оставляют ради Царствия Христова (Мк. 10, 29–30), изд. в 1893

- Наставление о преуспеянии в христианской жизни, изд. в 1896

- Добротолюбие, изд. в 1877 [2]

- Слова преподобного Симеона Нового Богослова: вып. 1–2, изд. в 1882

- Прп.Никодим Святогорец. Невидимая брань, изд. в 1886

- Митерикон: Собр. наставлений аввы Исаия всечестной инокине Феодоре, изд. в 1891

- Прп.Симеон Новый Богослов. Слово 68. О трех образах внимания и молитвы, изд. в 1893

- Каллист Патриарх и сподвижник его Игнатий, Ксанфопулы, изд. в 1900

Служение в Иерусалиме. Дальнейшая деятельность

В 1846 года иеромонах Феофан вошел в состав членов формируемой тогда Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. В октябре 1847 года Миссия выдвинулась на территорию Палестины, а в феврале прибыла в Иерусалим.

За время пребывания в Палестине отец Феофан отточил знание греческого и французского языка, основательно изучил вероисповедания ряда инославных конфессий: католичества, лютерантсва, армяно-григорианства и прочих. Здесь он имел широкие возможности знакомиться со святоотеческими произведениями, в том числе с ценными рукописями, читая их на языке оригинала.

Деятельность Русской Миссии в Иерусалиме была весьма плодотворной. Однако с началом Крымской войны, в 1853 году, её отозвали и её участники были вынуждены возвратиться на Родину.

По возвращении в Россию, в апреле 1855 года отца Феофана возвели в сан архимандрита. После этого он приступил к деятельности в Санкт-Петербургской духовной академии, на кафедре канонического права.

А через несколько месяцев, в соответствии с новым назначением, архимандрит Феофан занял пост ректора Олонецкой духовной семинарии. Исполняя обязанности ректора, он, помимо участия в образовательном процессе, занимался обустройством семинарии, в том числе организацией строительных работ.

В 1856 году архимандрит Феофан был отправлен церковным руководством в Константинополь на место настоятеля Русской посольской церкви.

В июне 1857 года он, приобретший к тому времени известность и уважение своей образованностью и аскетическим устроением духа, был вызван в Санкт-Петербург и получил предложение занять место ректора Санкт-Петербургской духовной академии. Предложение было принято, но Промыслом Божьим он занимал эту должность недолго. В тот период отец Феофан участвовал в деятельности академического журнала «Христианское чтение».

Епископское служение святого Феофана Затворника

В июне 1859 года архимандрит Феофан был рукоположен во епископа Тамбовского и Шацкого. За время его управления Тамбовской епархией было открыто множество школ и училищ, в том числе женское епархиальное. Кроме того при нём стали издаваться «Тамбовские епархиальные ведомости». Он исполнял обязанности епархиального архиерея ревностно и ответственно, однако всё больше и больше думал об уединенной молитве и богосозерцании.

В 1863 году церковное руководство переместило епископа Феофана на другую кафедру, во Владимир-на-Клязьме. Здесь, как и на месте предыдущего служения, он способствовал приумножению церковно-приходских школ и духовных училищ. С 1865 года, опять же, при его личной инициативе, стали выходить «Владимирские епархиальные ведомости». Он часто участвовал в храмовом богослужении, посещал разные области вверенной ему территории, много проповедовал, но сердцем, всё же, стремился к отшельничеству.

В 1866 году епископ Феофан подал прошение Святейшему Синоду. Просьба святителя показалась членам Синода необычной, ведь и по уровню знаний и духовного опыта, и по состоянию здоровья, и по организаторским способностям он удовлетворял требованиям архиерейского служения. Святителя выслушали, после чего, согласившись с его доводами, освободили от руководства епархией.

Тогда его назначили настоятелем в приглянувшуюся ему Вышенскую пустынь. Однако и должность настоятеля не вполне соответствовала стремлению его просветленного сердца. Как следствие, некоторое время спустя он подал прошение об освобождении от обязанностей настоятеля. И эта просьба была удовлетворена.

Затворничество

В 1872 году святитель фактически начал вести жизнь затворника. Он затворился в отдельном помещении. Круг его посетителей ограничился чрезвычайно малым количеством людей. В своих кельях он устроил маленькую домовую церковь, сам служил в ней Божественную Литургию: первое время — по воскресным и праздничным дням, а в последние годы своей земной жизни — ежедневно.

Помимо молитвы, существенную часть своего распорядка он посвящал чтению, разбору переписки и составлению ответных посланий, богословским трудам. Вместе с тем, руководствуясь аскетическими наставлениями, много внимания он уделял физическому труду: занимался иконописью, резьбой по дереву, шитьем одежды для себя.

6 января 1894 года святитель тихо отошёл ко Господу. Отпевание архипастыря состоялось 11 января при огромном стечении народа. Тело епископа погребли в Вышенской пустыни, в Казанском соборе.

Почитание

На Поместном Соборе Русской православной церкви в 1988 году, посвящённом 1000-летию Крещения Руси, Феофан Затворник был прославлен в лике святителей; в деянии Собора отмечалось:

Глубокое богословское понимание христианского учения, а также опытное его исполнение, и как следствие сего, высота и святость жизни святителя позволяют смотреть на его писания как на развитие святоотеческого учения с сохранением той же православной чистоты и богопросвещенности.

29 июня 2002 года состоялось перенесение мощей святителя Феофана из храма деревни Эммануиловки (Шацкий район Рязанской области), где они хранились с 1988 года[22], в Вышенский женский монастырь. 14 марта 2009 года мощи были перенесены из Успенского собора в Казанский собор Вышенского монастыря.

Творческое наследие

Святитель Феофан Затворник оставил после себя множество выдающихся работ. В качестве пособия по нравственному богословию хорошо известен его труд: Начертание христианского нравоучения. Вместе с тем, этот ряд включает немало других сочинений, таких, например, как Внутренняя жизнь. Избранные поучения, Как начинается в нас христианская жизнь?, Как надобно молиться.

В качестве толкований к Священному Писанию Нового Завета им были составлены такие произведения как Толкование на первое послание к Коринфянам, Толкование на второе послание к Коринфянам, Толкование на первое послание к Тимофею, Толкование на второе послание к Тимофею, Толкование на первое послание к Фессалоникийцам, Толкование на второе послание к Фессалоникийцам, Толкование на послание к Галатам, Толкование на послание к Евреям и др.

Из сочинений догматической направленности можно выделить: Два слова о святом Таинстве Крещения, Душа и ангел, Воплощенное домостроительство. Опыт христианской психологии.

Среди писем обращают на себя внимание: Письма о духовной жизни, Письма о разных предметах веры и жизни, Письма о христианской жизни. Поучения. Собрание писем.

Кроме того, святитель Феофан собрал, перевел на русский язык и соединил в общий свод множество памятников святоотеческой литературы, получивших название «Добротолюбие».

Молитвословия

Тропарь, глас 8

Православия наставниче, благочестия учителю и чистоты, Вышенский подвижниче, святителю Феофане богомудре, писаниями твоими Слово Всякие изъяснил еси и всем верным путь ко спасению указал еси, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 4

Богоявлению тезоименитый, святителю Феофане, учениями твоими многая люди просветил еси, со ангелы ныне предстоя Престолу Святыя Троицы, моли непрестанно о всех нас.

Феофан Затворник

Святитель Феофан Затворник много потрудился на благо Православной Церкви. Прирожденный педагог и ученый-богослов употребил свои силы и талант, особенно щедро дарованный ему от Бога, на Просвещение православного народа, воспитание в нем религиозно-нравственного сознания. Труды Феофана Затворника оказывают огромное влияние на духовное возрождение православного общества. Написанные им книги служат практическим руководством для желающих спасения. Своего рода “методички” Церкви.

Феофан Затворник был причислен к лику святых в 1988 году. Подвиг веры и благочестия святого, его усердие в служении, должны послужить нам примером.

- Детство и юность

- Учеба

- Киевская духовная академия

- Пастырь и педагог

- Миссионерская деятельность

- Служение в Тамбовской епархии

- Владимирская епархия

- Вышенский затворник

Детство и юность

Мирское имя святителя Феофана — Говоров Георгий Васильевич. Родился он 10 января 1815 года в селе Чернава Елецкого уезда Орловской губернии.

Будущий святитель родился в семье глубоко религиозной. Родители, Говоров Василий Тимофеевич и Татьяна Ивановна, воспитывали детей собственным примером. Отец будущего епископа был священником, 30 лет служил благочинным. Мать была настоящей христианкой: кроткой, скромной, глубоко верующей.

Родственники свидетельствовали, что Георгий наследовал любящее, нежное сердце и внешность матери, ее впечатлительность и отцовский ум.

У святителя Феофана были три сестры и три брата. Дети росли, окруженные добротой и любовью.

Начальное образование детям дали родители: мать учила, отец руководил учебой, проверял выученное. Георгий уже в то время поражал всех любознательностью, жаждой к знаниям, хорошей памятью, быстротой соображения.

Учеба

В 1823 году Георгий прошел конкурс в духовное училище г.Ливны. Во время обучения отрок жил в доме одного из учителей этого училища, Петина Ивана Васильевича, который следил за учебой и поведением мальчика.

В 1829 году Говоров Георгий стал студентом Орловской духовной семинарии. Способному юноше повезло с преподавателями — увлеченными и одаренными людьми. Большое влияние на него оказал профессор Остромысленский, преподаватель философии.

Юноша необыкновенно благоговел к святителю Тихону Задонскому, в то время еще не канонизированному.

В 1837 году преосвященный Никодим, епископ Орловский, лично распорядился выдать Георгию назначение в Киевскую духовную академию.

Киевская духовная академия

В 30-40-е годы 19 века Киевская духовная академия процветала. В стенах академии царила благоприятная нравственная среда и преподавали талантливые педагоги. Много внимания академии уделял Филарет (Амфитеатров), митрополит Киевский. Особенно святитель следил за духовным состоянием студентов.

Ректор, архимандрит Иннокентий (Борисов), читал лекции по богословским наукам. Ректор был одарённым проповедников, и своих студентов приучал к свободе изложения мыслей, умел увлечь предметом.

Больше всех Говоров полюбил инспектора академии, преподавателя догматического богословия архимандрита Димитрия (Муретова). Будущий святитель считал его наиболее умным, наиболее образованным и “лучшим по жизни” среди своих современников.

Огромное влияние оказал на своих студентов и профессор красноречия Яков Кузьмич Амфитеатров. Он учил юношей говорить просто, ясно и убежденно.

Именно в стенах академии будущий святитель приучился письменно выражать свои мысли и полюбил писательство. Его однокурсник, митрополит Макарий (Булгаков), вспоминал, что Георгий Говоров писал лучше всех, но стыдился громко читать свои сочинения.

До конца жизни святитель Филарет вспоминал с глубоким благоговением Киево-Печерскую Лавру, как осколок Неба на бренной земле: “Киевская Лавра — неземная обитель”.

В годы учебы в Киеве Георгий Говоров потерял родителей. Сперва умерла мать, затем отец. Это повлияло на выбор монашеского пути. Зимой 1841 года Георгий принял постриг с именем Феофан в честь преподобного Феофана Исповедника. Весной этого же года инока рукоположили в иеродиакона, а летом — в иеромонаха. В 1841 году иеромонах Феофан получил степень магистра и в числе лучших закончил академию.

Важнейший совет выпускник получил от старца Парфения: “одно нужнее всего: молиться и молиться непрестанно умом в сердце Богу”. Этому совету святитель следовал всю жизнь.

Пастырь и педагог

Первое назначение иеромонах Феофан получил в Киево-Софийское духовное назначение — ректором заведения. В первый же год служения открылся незаурядный педагогический талант ученого иеромонаха. Он ценил нравственно-религиозное воспитание наравне с учением, и полагал, что хорошее воспитание невозможно без воцерковления. Главное условие успеха педагога, по мнению свт.Феофана — любовь.

В конце 1842 года отца Феофана перевели в Новгородскую семинарию. Здесь он преподавал психологию и логику, много времени проводил с учащимися, организовал для них переплетную и столярную мастерские, поощрял занятия живописью, — все ради того, чтобы студенты не пребывали в праздности.

Личные и служебные достоинства иеромонаха Феофана не остались без внимания высшего начальства. В 1844 года он получил место бакалавра на кафедре богословия в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Феофан очень тщательно готовил конспект лекций, использовал много литературы для подготовки: Священное Писание, сочинения отцов Церкви, жития святых, труды по психологии.

Избегая самомнения, будущий святитель показал результат своих трудов Игнатию Брянчанинову, который положительно о нем отозвался.

За время преподавательской деятельности отец Феофан два раза удостаивался благословения Святейшего Синода, а в 1846 году получил звание соборного иеромонаха Александро-Невской Лавры.

Отец Феофан добросовестно выполнял свои обязанности, трудился во всю силу. Однако его заветным желанием было уединение в молитве.

Миссионерская деятельность

В 1847 году иеромонаха Феофана включили в состав Русской духовной миссии и Иерусалиме. Работы Миссии продолжалась до 1953 года.

В 1856-1857 годах отец архимандрит трудился в Константинополе, был настоятелем Посольской церкви. Цель Миссии заключалась в привлечении к Православию людей слабой веры, отпавших от Церкви по причине нравственного упадка греческого духовенства.

Здесь он много занимался, хорошо изучил греческий язык, в меньшей степени — французский, идиш и арабский язык. Занимался иконописью, ознакомился с аскезой древне-восточных монастырей, аскетическими сочинениями древности, начал перевод греческого Добротолюбия. Эти труды были отмечены новой наградой — золотым крестом.

Из Иерусалима иеромонах Феофан возвращался в Россию через европейские страны, посещал известные библиотеки, храмы, учебные заведения. В России был возведен в сан архимандрита и назначен ректором Олонецкой семинарии. Кроме непосредственно воспитания учащихся, архимандрит Феофан вынуждено занимался множеством дел — был цензором проповедей, проповедовал, организовывал строительство здания под семинарию, боролся с расколом.

После возвращения из Константинополя отец Феофан короткое время занимал должность ректора Санкт-Петербургской духовной академии.

Служение в Тамбовской епархии

Епископская хиротония над архимандритом Феофаном была совершена 1 июня 1855 года, и уже в начале июля преосвященный Феофан, епископ Тамбовский и Шацкий принял управление епархией. Его служение в этой местности, исполненное многих трудов и забот, длилось 4 года. Святитель проявил себя необычайной кротостью, деликатностью и внимательным отношением к потребностям паствы, чем заслужил ее горячую любовь.

Святитель заботился о вверенном ему священстве, побуждал его повышать уровень образованности.

Преосвященный навещал семинарии и духовные училища, следил за их благоустройством. Трудами Владыки было открыто училище для девушек из духовного сословия. Для простого народа были открыты церковно-приходские школы, а в больших селах и городах — частные и воскресные школы.

Много забот и внимания Владыка обращал на благоустройство монастырей, в том числе Дивеевский женский. В одну из поездок святитель посетил монастырь в Выше, который понравился ему строгостью устава и красивой местностью.

В частной жизни Владыка Феофан был очень прост. Он много молился, занимался наукой, писал. Редко имел свободное время, посвящал его физическому труду, любил столярничать и точить по дереву. Любил Феофан Затворник природу, увлекался астрономией.

Святитель боялся оскорбить человека недоверием, никого не ругал, и всем начальствующим советовал любовь заслуживать любовью, бояться стать страшилищем в глазах других людей. Если необходимо применить строгость, то избегать укоризны и обличительных слов.

Преосвященный Феофан содействовал открытию мощей святителя Тихона Задонского, что и совершилось к радости Владыки в 1861 году.

В 1863 году Феофан Затворник был переведен на Владимирскую кафедру.

Владимирская епархия

В этих местах было много раскольников, и Феофан Затворник ездил в раскольничьи поселения, проповедуя и раскрывая заблуждения раскола. За эти труды святитель был награжден орденом Анны 1 степени.

Более всего Владыка стремился заниматься духовным писательством, чтобы таким способом послужить спасению людей. Суетная епископская должность приносила много огорчений его любящему сердцу. Через 3 года ревностного служения, преосвященный Феофан подал прошение об увольнении на покой в Вышенскую пустынь. Начальство долго не хотело отпускать Владыку, но затем выполнили его просьбу.

Вышенский затворник

В 1866 году Владыка вышел на покой. Вначале его назначили настоятелем монастыря, но святитель настоял на полном покое. Жил он в деревянном флигеле, построенном специально для него. 6 лет Феофан Затворник посещал братские службы, по воскресеньям и праздникам служил литургию соборно. Святитель был счастлив, о чем писал в письмах знакомым, о Вышенской пустыни же говорил: “Вышу можно променять только на Царство Небесное”.

Чтобы не отвлекаться от главной цели пребывания в Выше, святитель стал подумывать о затворе. Вначале преосвященный Феофан провел уединенно Великий пост, затем решил уединиться на год, чтобы испытать себя. Все прошло удачно, и Владыка принял решение об окончательном затворе. Впрочем, из смирения он называл затвор запором, говоря, что просто закрылся от всех, а жизнь ведет самую обыкновенную, — ест, пьет, спит, общается с келейником. Однако за этими словами скрывался немыслимый подвиг и громаднейший труд, который сложно представить.

Главное дело затворника была — молитва. У него была устроена домовая церковь, в которой он служил по воскресеньям и праздникам, а последнее десятилетие ежедневно.

Очень много Феофан Затворник читал, не ограничиваясь духовной литературой. Это были исторические, научно-естественные, философские труды, книги по медицине, русские и зарубежные классики.

Занимался Владыка Феофан переводами, он был владельцем древних рукописей святых отцов-аскетов Востока. Феофан Затворник перевел Добротолюбие с греческого языка.

Каждый день святитель Феофан отвечал на письма, писал по 20-40 писем в день.

Кроме литературной и научной деятельности, Феофан Затворник занимался иконописью, музыкой и астрономией, продолжал столярничать, выращивал растения, шил себе одежду.

Затвор святителя Феофана начался в 1873 году, и окончился смертью преосвященного 6 января 1894 года.

Феофан Затворник оставил множество литературных трудов, объединенных мыслью о спасении души.

Наедине с Богом: житие Феофана Затворника

Здравствуйте, дорогие читатели! Благодарю за выбор статьи «Наедине с Богом: житие Феофана Затворника» на этом сайте!

Пустынники, отшельники, затворники… Особое сословие монахов, которые уединяются не только от мира, но и от братии, существует с незапамятных времен. В числе самых почитаемых – православный богослов и проповедник Георгий Говоров, он же Феофан Затворник.

Биография Феофана Затворника

Родился будущий архиерей в деревне Чернава (некогда Орловская губерния) 10 января 1815 года. Отец Георгия, четвертого из семерых детей, служил священником. Не стоит удивляться, что сына определили в духовное училище.

Юность и образование

То, что многим подросткам давалось с трудом – строгий устав, множество дисциплин, требующих запоминания, – Георгий воспринял легко и естественно. В 1829 г. его как отличника перевели в Орел, в семинарию.

В это время там преподавали лучшие умы – философы, теологи, словесники. Здесь Георгий снова проявил себя, став первым среди первых. При этом педагоги отмечали, что юноша не только даровит, но отличается кротостью и молчаливостью.

После семинарии Георгий оказался в «колыбели» православного просвещения – Киевской духовной академии. В разгар учебы он потерял родителей: в 1838 году похоронил мать, а в 1840 отца. Очевидно, это повлияло на его мироощущение и помогло определиться с выбором пути. В начале 1841 г. студент Говоров принял постриг и монашеское имя – Феофан.

Начало карьеры

Академию иеромонах окончил блестяще. Со степенью магистра богословия он получил сразу два назначения:

- Руководить Киево-Софийским духовным училищем.

- Преподавать латынь.

Однако, спустя год, 27-летнего Георгия-Феофана перевели на должность инспектора духовной семинарии в Новгород. А в октябре 1844 г. зачислили бакалавром в столичную духовную академию.

Впрочем, Георгий-Феофан выполнял гораздо больший круг общественных и личных обязанностей. Он преподавал, публиковался. Был членом комитета изучения богословских конспектов, состоял иеромонахом Свято-Троицкой лавры.

В Палестине

В 1847 г. вместе с русской миссией Феофан подвизался в Иерусалиме. Здесь он выучил греческий, французский, арабский и иврит. Освоил иконопись, принялся за переводы древних духовных произведений.

Казалось, его интересует все: культовая архитектура, памятники письменности, уклад монастырей… А еще жизнь аскетов, их внутренний подвиг.

Переводы, публицистику монаха Феофана достойно оценил Синод: автора одарили золотым крестом. Возвращаясь в Россию, Говоров пересек несколько стран Европы. В каждой он посещал храмы, вузы, музеи, библиотеки. Побывал ученый иеромонах и в Ватикане, где беседовал с папой Пием IX.

Архимандрит и епископ

Некоторое время Говоров преподавал – в Санкт-Петербурге. Там в 1855 г. получил сан архимандрита, затем в Олонецкой семинарии, куда был назначен ректором. В 1856 г. его снова отправили за границу, на сей раз в Константинополь, настоятелем посольской церкви.

И снова Синод остался доволен работой своего посланца: Говорова наградили орденом Святой Анны.

С 1857 г. архимандрит Феофан занимал пост ректора духовной академии Санкт-Петербурга. Он отвечал за изучение закона Божьего в гимназиях, руководил комитетом при Академии наук. Но уже весной 1859 г. получил повеление принять чин епископа и возглавить Тамбовскую епархию.

В попечении владыки оказалось множество приходов, монастырей, учебных заведений. Но обширное это хозяйство не мешало Феофану продолжать научную, писательскую деятельность. Кроме того, епископ прослыл непревзойденным проповедником. Удивляло то, что лекции, поучения и назидания он провозглашал экспромтом.

Добровольный затвор

В 1863 г. Феофану поручили огромную Владимирскую епархию. И хотя он справлялся как с имущественными, так и миссионерскими обязанностями (за что получил еще один орден), епископ начал тяготиться земным назначением.

В письмах он сознавался, что желает служить Церкви иным образом – сосредоточенной молитвой, глубоким изучением священных текстов, не отвлекаясь на другое.

В сентябре 1866 г. его мечта осуществилась: Феофан поселился в Вышенской пустыни, в отдельном флигельке. А спустя шесть лет, он окончательно «ушел в затвор». В келье Феофан устроил крошечную церковь и 11 лет ежедневно в ней служил, не выходя за двери.

Епископ также продолжал трудиться на ниве публицистики и перевода. По собственным признаниям он вовсе не страдал от одиночества. Ежедневно он получал и отвечал на 20-40 писем. Затворник писал, что можно путешествовать, не выходя из комнаты, либо напротив, заполнить комнату миром.

Затворники редко нарушают обет уединения. Для епископа таким моментом стал визит губернатора. Феофан вышел к посетителю, дабы выказать не чинопочитание, а кротость, послушание мирским властям. Ведь кесарю – кесарево…

Уход и память

Житие Феофана Затворника – яркое явление в истории Церкви. Он оставил сотни богословских трудов и тысячи писем. В них он предсказал многие события – например, революцию и красный террор.

Феофан Затворник собрал огромную, уникальную библиотеку. Обогатил христианское учение личными молитвами, указаниями, советами относительно праведной жизни. Он научил тысячи духовных чад правильно молиться – так, чтобы молитва, подобно лучам, струилась из сердца.

Умер Феофан Затворник в 1894 году, в день Крещения Господня. Несмотря на то, что старец болел и частично ослеп, скончался он, не причиняя никому хлопот. В полном одиночестве. Считается, что в пору христианских праздников уходят люди близкие Богу. Бесспорно, таким и был знаменитый епископ, проповедник и аскет.

В 1988 г. Феофана Затворника причислили к лику святителей. Он продолжает молиться о нас рядом с православными святителями – Григорием Богословом, Василием Великим, Иоанном Златоустом.

Поделитесь информацией «Наедине с Богом: житие Феофана Затворника» с друзьями в соц. сетях. Подписывайтесь на рассылку новых статей к себе на эл. почту. Для этого заполните строку справа вверху: имя и e-mail.

Жизнь и труды Феофана Затворника

В истории Русской православной церкви найдется немало примеров людей, которые посвятили себя Богу и внесли огромный вклад в расцвет православия, после чего были возведены в лик святых. Не стал исключением и Феофан Затворник — аскет, ученый, богослов и просто истинный христианин, который во всем следовал заповедям Божьим.

Житие святого

Местом рождения будущего святого стала небольшая деревня Чернавка, что в Орловской губернии. Мальчик появился на свет 10 января 1815 года. Назвали его Георгием. Родители ребенка были очень благочестивыми и верующими людьми. Отец, Василий Тимофеевич Говоров, являлся священником в приходской церкви той же деревни. Мать, Татьяна Ивановна, выросла тоже в священнической семье, где воспитывалась в строгости и любви к православной вере. Она была человеком с чутким добрым сердцем и кротким характером.

О других святых:

С раннего детства мать и отец приобщали сына к церковной жизни. Василий Тимофеевич часто брал его с собой во Владимирскую церковь, где Георгий с удовольствием участвовал в процессе богослужения, оказывая помощь в алтаре или на клиросе. В семье еще было три сына и три дочери.

Начальное обучение сыну родители дали дома. Глава семьи следил за ходом обучения и проверял домашние задания, а Татьяна Ивановна обучала основам грамоты. С малых лет Георгий проявлял неординарные умственные способности и отличался тягой к новым знаниям. Это замечали все в близком окружении. При этом характер у него был кроткий, сердце доброе и чувствительное.

Период обучения

Продолжил обучение Георгий в Ливенском духовном училище. Учеба давалась ему легко, поэтому он благополучно окончил заведение через шесть лет и был принят в Орловскую духовную семинарию.

Все годы учебы молодой человек оставался на хорошем счету у преподавательского состава. Особый интерес у него вызывали философия и психология. Курс по философии он даже изъявил желание пройти еще раз. Окончив семинарию, Георгий втайне мечтал попасть в Киевскую духовную академию, но не надеялся, что ему это удастся. Поэтому начал уже присматривать какой-то приход. И каково же было его удивление, когда по ходатайству епископа Орловского Никодима, Георгия отправили в числе еще нескольких студентов учиться за казенный счет в ту самую академию.

Как и в предыдущие годы, студент с большим усердием и прилежанием постигал преподаваемые в академии науки. Преподавательский коллектив состоял сплошь из высокодуховных и очень образованных людей. Атмосфера в академии царила соответствующая. Это очень благотворно влияло на становление личности будущего святителя.

Как раз на этом этапе проявился писательский талант Георгия. Он часто искал уединения в Киево-Печерской лавре для молитвы. Воспоминания о святом месте на всю оставшуюся жизнь запечатлелись в памяти Георгия, исполненные теплоты. Он говорил, что, попадая в лавру, попадаешь в другой мир.

Тогда же молодой человек всерьез задумался о посвящении себя монашескому подвигу.

Приобщение к монашеству

Прошение о постриге в монахи было подано руководству учебного заведения в 1840 году. Спустя год преосвященный Иеремия, занимавший пост ректора академии, совершил чин, вследствие чего Георгия нарекли новым именем Феофан (в честь Феофана Исповедника). Уже весной его возвели в иеродиакона, а спустя пару месяцев — посвятили в иеромонахи. Окончив академию, Феофан защищает диссертацию и получает степень магистра.

В 1841 году иеромонах Феофан получает свое первое назначение в качестве ректора Киево-Софийского духовного училища. Здесь он, помимо выполнения своих прямых обязанностей, обучает студентов латинскому языку. В свободное от работы время много внимания уделяет литературе духовного жанра, среди которой большую часть занимают труды святых отцов.

На следующий год Феофана назначают на другую должность, и он перебирается в Новгород для возглавления местной духовной семинарии. Отец Феофан преподает такие дисциплины, как логика и психология. Несмотря на любовь к науке, святитель всегда акцентировал внимание студентов на том, что «во главе угла» должна быть не сухая научность, а умная молитва в сердце. Эту истину он усвоил еще во времена своего обучения в Киевской духовной академии, когда посетил благочестивого старца Парфения.

Но в Новгороде иеромонах задержался недолго. В 1844 году, с благословения церковного начальства, его вновь перевели, теперь на должность преподавателя духовной академии в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Через год последовало повышение по карьерной лестнице, и Феофан уже числился как помощник инспектора данного учебного заведения.

Как и прежде, святитель очень ответственно подходил к исполнению своих обязанностей, но в его душе поселилось новое желание — уединиться для полной отдачи себя Богу. Поэтому преподавательская деятельность начала тяготить Феофана. Видимо, по промыслу Божьему, святителю представилась уникальная возможность сменить род занятий.

Служение в Иерусалиме

В 1846 году формировалась Русская Православная Миссия, задачей которой было направиться в Иерусалим.

Феофан не без энтузиазма принял предложение войти в состав этой миссии. Так, уже в 1847 году, в октябре месяце все члены организации отправились в Палестину, а в феврале их уже встречали в Иерусалиме. Пребывая на Ближнем Востоке, Феофан значительно повысил уровень владения греческим и французским языками. Взялся за освоение еврейского и арабского. Активно углубился в изучение основ других религиозных конфессий, чтобы обоснованно освящать их положительные и негативные стороны.

Немалый интерес для него представляли древние святые рукописи, которые он читал в оригинале. В целом этот период оказался довольно плодотворным. Но коррективы внесла Крымская война.

Посвящение в архимандриты

С началом военного конфликта миссию отозвали, и все священнослужители, входившие в ее состав, вынуждены были вернуться на родину. Путь пролегал через страны Европы. И здесь Феофан не упустил возможности почерпнуть для себя что-то новое. Природная жажда новых знаний не иссякла в нем до самых последних дней жизни.

- В Италии святитель ознакомился с произведениями искусства великих мастеров, посетил многие музеи.

- В Германии его заинтересовала манера преподавательского процесса основных дисциплин в учебных заведениях, в частности, богословия.

Возвращение в Россию для отца Феофана ознаменовалось посвящением в сан архимандрита и направлением в Санкт-Петербургскую академию для преподавания канонического права. Затем архимандрит назначается ректором Олонецкой духовной семинарии. Здесь он взял на себя обязательства по руководству строительными работами, которые проводились в рамках кампании по обустройству заведения.

В 1856 году святителю поступило предложение возглавить Православную посольскую церковь в Константинополе, переживающую не самые лучшие времена. Дело в том, что между греками и болгарами разгорелся конфликт из-за желания последних вести службы в храмах на родном языке и назначать в священнослужители представителей из болгарского народа. Однако Константинопольский патриархат не хотел идти на уступки. Отец Феофан, искренне желавший помочь болгарам в их проблеме, снискал большую любовь и уважение со стороны этого этноса. Но, благодаря своим дипломатическим качествам, он продолжал находиться в хороших отношениях и с греками, и с членами посольства, в котором пребывал с миссией.

О православной молитве:

В дальнейшем святителем был составлен подробный отчет касательно сложившейся ситуации, который имел важное значение для болгар, когда их вопрос рассматривался Священным синодом Русской православной церкви.

В 1857 году Феофана вызвали в Петербург с целью назначения его ректором духовной академии. К тому времени святитель уже приобрел известность в широких кругах и снискал большое уважение за свои аскетический взгляды и образованность.

А через два года состоялось посвящение архимандрита в сан епископа Тамбовского и Шацкого.

Епископское служение святого Феофана Затворника

Свои обязанности епископа отец Феофан исполнял с ревностно и с полной самоотдачей. Благодаря его неуемной энергии и таланту руководить, были открыты многочисленные школы и училища в епархии. Он часто разъезжал по области с целью личного знакомства и общения с паствой.

На заметку! При нем начал издаваться вестник «Тамбовские епархиальные ведомости».

И, хотя святитель очень многое делал для епархии, его все чаще одолевали мысли о затворничестве.

В 1863 году церковным руководством было принято решение о перемещении епископа на новую кафедру. Феофан приезжает в город Владимир-на-Клязьме, где разворачивает не менее активную деятельность по открытию приходских школ и других образовательных учреждений.

Здесь также начинают издавать «Владимирские епархиальные ведомости». Епископ участвовал в богослужениях, много проповедовал. В 1866 году святитель Феофан подал прошение в Синод об отстранении его от руководства епархией. После длительного рассмотрения и доводов епископа, просьба все же была удовлетворена.

Феофан выбрал для уединенного образа жизни Вышенскую пустынь, куда его назначили настоятелем. Однако и настоятельство тяготило святителя, в связи с чем от него последовала новая просьба о снятии с него данных полномочий.

Период затворничества

Начиная с 1872 года, святитель начал жить в затворе. В его келью попадал очень ограниченный круг людей. Сам святой отец всегда был занят либо молитвой, либо трудом. Он организовал у себя в комнате небольшую домовую церковь, где регулярно служил Божественную Литургию.

Свободное время посвящал разбору переписки, изучению святоотеческих трудов, чтению. Не чужд был ему и физический труд. Феофан занимался иконописью, сам шил себе одежду, вырезал по дереву. Большую часть своей пенсии отправлял нуждающимся, себе же оставлял самую малость на основные нужды.

Умер Феофан Затворник 6 января 1894 года. Его тело захоронили в Казанском соборе Вышенской пустыни.

Днями памяти и почитания святого считаются:

- 10 января — рождение святого;

- 16 июня — перенесение мощей Феофана Затворника.

Творческое наследие

Святой оставил богатое литературное наследие после себя, посвященное проблематике нравоучения, толкования Священного Писания, догматики. Также осталось много писем. Среди всех трудов особого внимания заслуживают следующие:

- Начертание христианского нравоучения;

- Внутренняя жизнь. Избранные поучения;

- Как начинается в нас христианская жизнь;

- Толкования к посланиям в Новом Завете;

- Письма о духовной жизни и т. д.

Все годы затворничества святой Феофан посвятил служению Православной церкви, что выражено в его сочинениях.

Этот человек незаурядного ума и большой души в свое время очень вдохновлялся примерами других святых отцов церкви, таких как Тихон Задонский. Феофан Затворник был и остается примером для всех верующих христиан. А канонизация только подтверждает этот очевидный факт.

святитель Феофан Затворник

Детство и юность

Имя затворника Феофана Затворника в миру – Георгий Говоров. Мальчик родился 10 января 1815 года в Орловской губернии. Его отец, православный священник Василий Говоров, служил во Владимирской церкви. Мать Татьяна Говорова происходила из священнической семьи.

Феофан Затворник

Предугадать, какой стала бы биография их ребенка, было легко. Родители воспитывали сына, знакомя с Евангелием, давали наставления в соответствии с заповедями, рассказывали о важности духовной жизни человека. С юных лет мальчик участвовал в православных обрядах, прислуживая в алтаре храма, где работал его отец.

В 1823 году Георгия отдали в духовное училище. Мальчик проявлял усердие и интерес к знаниям. Спустя 6 лет он успешно завершил обучение и поступил в Орловскую духовную семинарию. Ему нравилось учиться и читать книги. Семинарист по собственному желанию повторно прошел образовательный курс по философии.

Портрет Феофана Затворника

Получив благословение Оловского епископа, Георгий Говоров отправился в Киевскую духовную академию. За проявленные успехи воспитанника направили туда для продолжения обучения за счет государства.

С прилежанием и интересом юноша осваивал новые дисциплины и проявлял себя как творческая натура. Он стал писать заметки и небольшие богословские труды. Георгий любил уединяться в тихих уголках Киево-Печерской обители и молиться. Этот период богослов впоследствии считал одним из самых благоговейных в своей жизни. Ведь именно тогда он осознал, что хочет связать жизнь с исполнением монашеского долга.

Детские, юношеские и молодые годы

В миру Говоров Георгий Васильевич, родился в семье православного священника, в селе Чернавка Орловской губернии, 10 января 1815 года.

Его отец, Василий Тимофеевич Говоров, служил во Владимирской церкви, располагавшейся в том же селе. Мать, Татьяна Ивановна, глубоко верующая женщина, происходила из священнической семьи. Первоначальное образование Георгий получил от родителей. Они же привили ему любовь к Богу. Отец часто брал сына в храм, и тот с радостью участвовал в богослужении, прислуживал в алтаре.

В 1823 году Георгия определили в Ливенское духовное училище. Через шесть лет он с успехом окончил его, а затем поступил в Орловскую духовною семинарию. Шел 1829 год. В семинарии Георгий был на хорошем счету. Рассказывают, что знания настолько привлекали его, что несмотря на успехи в учёбе, он сам выразил желание повторно пройти обучение в философском классе. По окончании семинарии Георгий, с благословения епископа Орловского Никодима, продолжил повышать свой образовательный уровень в Киевской духовной академии. Как лучший воспитанник семинарии, он был отправлен туда за казённый счёт.

В академии, как и в прежних образовательных учреждениях, он учился с большим прилежанием. Здесь в нём раскрылась способность к писательскому творчеству.

Он любил уединяться в тиши святынь Киево-Печерской обители и предаваться благоговейной молитве. Радостные впечатления от тех посещений сохранились в его памяти до конца земных дней. В этот период в нём созрело желание соединить свою жизнь с монашеским подвигом.

Служение

В 1840 году Говоров обратился к руководству академии с прошением о постриге в монахи. Церемонию провели зимой 1841 года под руководством преосвященного отца Иеремии, ректора учебного заведения. Так Георгий Говоров получил имя Феофан в честь святого Феофана Исповедника. В этом же году монах получил сан иеродиакона и уже к лету был посвящен в иеромонахи. Киевскую академию священнослужитель окончил в статусе магистра, защитив диссертацию.

Иконы Феофана Затворника

После обучения богослова назначили ректором Киево-Софийского духовного училища, где, помимо преподавания латинского языка, он изучал житие и жизнеописание святых Русской православной церкви. В 1842 году отец Феофан стал инспектором Новгородской семинарии. Там он преподавал логику и психологию, доводя до сознания воспитанников мысль о необходимости богоугодной деятельности. По мнению педагога, сухая наука не должна главенствовать в жизни человека, не оставляя места эмпирическому.

В 1844 году Феофана назначили преподавателем Санкт-Петербургской академии. Священнослужитель работал на кафедре нравственного и пастырского богословия, а уже в 1845 году был повышен до инспектора образовательного учреждения. Спустя некоторое время богослов стал членом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.

Феофан Затворник перед распятием

В составе группы он прибыл в Палестину, а затем на Святую Землю. Монах продолжил изучение французского и греческого языков, ознакомился с оригиналами рукописей, проникся основами других конфессий: григорианства, католичества, лютеранства.

Начало Крымской войны прекратило деятельность Русской Миссии в Иерусалиме. В 1853 году ее участников вызвали обратно в Россию. В 1855 году отца Феофана посвятили в архимандриты, и он вновь стал преподавать в духовной академии в Петербурге. Уже спустя пару месяцев богослова перевели на пост ректора Олонецкой семинарии. Монах руководил учебным заведением и курировал строительные работы по его реконструкции.

Монастырь Феофана Затворника в Вышенской пустыни

В 1856 году отец Феофан отправился в Константинополь, чтобы исполнять обязанности настоятеля Русской посольской церкви. Спустя год, завоевав уважение и расположение, образованный и мудрый богослов вернулся в Россию, где занял пост ректора Петербургской духовной академии. Параллельно он участвовал в издании журнала под названием «Христианское чтение».

В 1859 году архимандрита перевели в сан епископа Тамбова и Шацка. В его епархиях появлялись учебные заведения и школы. Просветительское дело отец Феофан не оставлял ни на одном из мест своего служения. Но все чаще он задумывался об уединении и затворничестве.

Книги Феофана Затворника

В 1863 году епископа перевели на кафедру в городе Владимир-на-Клязьме, где он также основал епархиальное издание и стремился увеличивать число школ и училищ. Служба со временем перестала приносить отцу Феофану удовлетворение, и он обратился к Синоду с просьбой об отведении от дел.

По просьбе монаха его назначили настоятелем Вышенской пустыни. Так началось затворничество священнослужителя. У него редко бывали гости и посетители. В кельях монах организовал домовую церковь, где служил Божественную литургию. Феофан Затворник проводил дни в молитвах, а также вел богословскую работу, отвечая на письма людей, обращавшихся к нему за помощью, советами и наставлениями.

Купить икону Феофана Затворника

В иконописной мастерской Радонежъ Вы можете купить рукописную икону Феофана Затворника. Позвоните нам и мы поможем подобрать Вам сюжет, композиционное решение иконы, её оптимальный размер и оформление, либо напишем икону по Вашему образцу.

Бесплатная доставка по России.

При желании икона может быть освящена в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

Икона Феофана Затворника выполненная иконописцами мастерской Радонежъ, как и любая икона ручной работы, несет в себе живое тепло человеческих рук и любящего сердца. Каждая икона написанная с любовью – уникальна и неповторима.

Мира вам и добра Дорогие братия и сестры, и пусть святой угодник Божий, Феофан Затворник, сопутствует вам на протяжении всего жизненного пути.

Личная жизнь

Частная жизнь отца Феофана оказалась столь же богоугодной, сколь и деятельность на благо Русской церкви. Ориентация на принципы аскетичности во всем предполагала довольствование малым. Кроме научной и литературной работ, монах занимался ручным трудом.

Феофан Затворник

Досуг он коротал за столярным или токарным станками, изготавливая деревянные поделки. В погожие дни гулял на свежем воздухе. Природа восхищала священнослужителя. В ней он видел венец творения. В распоряжении отца Феофана был телескоп, в который богослов наблюдал за небесными светилами. Феофан Затворник также писал иконы и самостоятельно шил для себя одежду.

Высокие посты и сан не влияли на отношение отца Феофана к окружающим. Он был демократичен и не допускал в изречениях и высказываниях лишнего. Мужчина держался достойно, но не высокомерно. Подчиненные доверяли монаху и уважали за деликатность, благородство и мудрость.

Смерть

Феофан Затворник скончался в монастыре в 1894 году. Ему доставляли боль и дискомфорт сердечнососудистые заболевания, ревматизм и невралгия. Прогрессирующая катаракта привела к тому, что в 1888 году священнослужитель ослеп на правый глаз. Причиной смерти стала старость и сопутствующие недуги.

Саркофаг Феофана Затворника

Отпевание монаха прошло 11 января. Проститься с отцом Феофаном пришло большое количество людей. Захоронение священнослужителя находилось в Казанском соборе Вышенской пустыни.

Мощи Феофана Затворника перенесли, и сегодня они хранятся в храме преподобного Сергия Радонежского, где читают акафист в честь усопшего. Ознакомиться с фото священнослужителя благодаря современным технологиям может любой пользователь Интернета.

Библиография

- 1859 — Сборник проповедей «Слово архимандрита Феофана»

- 1861 — «Слова к тамбовской пастве»

- 1868 -1869 — Книга лекций «Путь ко спасению»

- 1887 — «Мысли на каждый день года»

- 1891 — «Начертание христианского нравоучения»

- 1891 — «Псалом сто восемнадцатый, истолкованный епископом Феофаном»

- 1892 — «Письма к различным лицам о разных предметах веры и жизни»

- 1898 — «Письма о христианской жизни»

Письма и проповеди Феофана Затворника объединены в сборники, которые представляют собой наследие монаха. Книги опубликованы спустя десятилетия после его смерти:

- «Двери покаяния. Слова и проповеди»

- «Болезнь и смерть»

- «Борьба со страстями»

Использованные материалы

- Свт. Феофан Затворник. «Душа и ангел»

- (взяты тропарь и кондак)

. Рязань, 2004

[1] На основе этих лекций была создана книга «Путь ко спасению» (1868-1869): «Тут все, что мною писалось, пишется и будет писаться

» (свт. Феофан Затворник, Собрание писем, письмо 188).

[2] Это был скорее пересказ, чем перевод, да и тот выборочный. (Сергей Говорун. Из истории «Добротолюбия» — )

Цитаты

«С одним Евангелием или Новым Заветом можно целый век прожить — и все читать. Сто раз прочитай, а там всё равно всё будет недочитанное».

«Есть люди, кои думают, что расширяют круг свободы в неограничении своих желаний, но кои на деле походят на обезьян, самовольно запутывающих себя в сети».

«Когда придет самовосхваление, собирайте тогда все из прежней жизни, чего, по совести, похвалить не можете и завалите этим восстающие помыслы».

«Враг обычно подбегает и твердит: не спускай, иначе заклюют. Врет он. Лучшее охранение от заклевания — смиренная уступчивость».

«Не говорите: «Не могу». Это слово — не христианское. Христианское слово: «Вся могу». Но не сам по себе, а об укрепляющем нас Господе».

Индивидуализм Н.А. Бердяева и понимание единства в православной экклезиологии

Автор статьи рассуждает об отношении русского мыслителя Н.А. Бердяева к Православной Церкви. Николай Александрович всегда оставался верен призванию свободного христианского мыслителя, что, по мнению автора статьи, не позволило философу до конца понять всю глубину церковного единства.

«Сущность Церкви можно выразить одним словом – единство»

Александр Шмеман

Священное Писание и святоотеческое учение Церкви утверждают, что без верной экклезиологии нет и верного христианства. Принятие православной экклезиологии – начало правильного богопознания, богословствования и богопочитания. Для человека, который называет себя православным, будь он религиозный философ или богослов, такое понимание представляется очевидным. Оно обязывает либо следовать доктрине Церкви (с допустимым тактичным частным богословским мнением, если та или иная богословская проблема не догматизирована или не имеет раскрытия по принципу consensus patrum), либо не именовать себя православным мыслителем.

Протоиерей Валентин Свенцицкий, мнением которого Николай Бердяев дорожил, писал: «Никакое самое высокое индивидуальное сознание, в силу поврежденности человеческой природы, не может быть вместилищем истины абсолютной. Там, где начинается индивидуальная человеческая мудрость, там начинается большее или меньшее искажение истины. Ограниченный человеческий разум может вмещать лишь частичную истину, а для того, чтобы могла раскрыться и сохраниться истина абсолютная, должно быть неиндивидуальное сознание Церкви. Отсюда ясно, что без Церкви не может быть веры. Потому что не может быть первого ее условия: для того чтобы веровать, надо знать, во что веровать».[1]

Критерием, определяющим точность веры, может служить положение, выдвинутое богословом V века преп. Викентием Лири́нским: «Во Вселенской Церкви нужно держаться того, во что верили повсюду, во что верили всегда, во что верили все».[2]

Николай Бердяев в своих богословских построениях, номинально оставаясь православным, основывался на своем индивидуальном сознании, отрицая авторитет Церкви, веруя иначе, чем верили православные повсюду и всегда. Индивидуализм в богопознании привел его к искажению традиционных взглядов в экклезиологии, сотериологии, эсхатологии, аскетике и других направлениях богословской мысли и христианской жизни. Но в этом он видел и оправдание своему творчеству, и свое предназначение. «Рабий страх, – пишет философ, – есть величайшая отрава нашей церковной жизни. И ни в чем так не нуждается наша церковная жизнь, как в появлении людей высшего религиозного достоинства и высшей религиозной свободы».[3]

По мнению философа, церковное общество – опасность для индивидуальности. Бердяев сторонится Церкви, считая ее авторитарным институтом. «Вспоминая всю свою жизнь, начиная с первых ее шагов, – пишет он в автобиографии, – я вижу, что никогда не знал авторитета и никогда никакого авторитета не признавал… Я не знал авторитета в семье, не знал авторитета в учебном заведении, не знал авторитета в моих занятиях философией и, в особенности, не знал авторитета в религиозной жизни».[4] Бердяев сознательно абстрагируется от Церкви, ему тесно в ней. Это подтверждается строками из автобиографии философа: «Я, по совести, не могу себя признать человеком ортодоксального типа, но православие мне было ближе католичества и протестантизма, и я не терял связи с Православной Церковью, хотя конфессиональное самоутверждение и исключительность мне всегда были чужды и противны».[5]

В статье «Возрождение Православия» он пишет: «В официальном богословии ничего нельзя найти кроме мертвящей схоластики».[6] А в статье «Нигилизм на религиозной почве» и вовсе обвиняет Церковь в обскурантизме: «Приниженность, ползучесть, свойственные казенному христианству, освящаются нашей Церковью, равно как осуждается дерзание и мужество, порывы вдаль и восхождение ввысь».[7] Своеобразным апофеозом неприятия церковности и противопоставления себя ей стало характерное для мировоззрения Бердяева заявление в книге «Смысл творчества»: «Церковность закрывала для человека героический, горный, жертвенный путь самого Христа, она снимала с человека бремя ответственности и обеспечивала духовную жизнь, в которой “минует чаша сия”. Это покупалось смирением и послушанием. Но смирение в христианском мире давно уже переродилось в холопство и оппортунизм, оно не животворит уже, а мертвит. Преодоление религиозного сервилизма и гетерономного сознания есть первая задача христианского возрождения. Человек религиозно осознает себя не рабом Божьим, а свободным участником божественного процесса. Мы стоим под знаком окончательного раскрытия человеческого “я”».[8]

Для Церкви, как и для самого Бога, каждый человек индивидуально ценен. Это утверждал Спаситель в притче о потерянной овце (Лк. 15:4-6), об этом учит св. ап. Павел, говоря, что у каждого человека в церковном сообществе персональное служение (1 Кор. 12:28). Однако, при всем индивидуализме и различии даров, дух, как самое главное, должен оставаться общим (1 Кор. 12:4). Для правильного богопочитания в перспективе личного спасения это в интересах самого человека.

В православном сознании нет понятия «церковного одиночества», но есть понятие «церковного единства», противополагаемого эгоистической обособленности. Единства, которое не стирает личных качеств человека, но ставит их на службу всем, составляющим это единство, если сам человек не замыкается в горделивой самости. В творчестве же Бердяева, как и в его жизни, индивидуалистское «я» часто противопоставляется не только отдельным членам Церкви в лице церковной иерархии или святых отцов, но и всей Церкви. «Я вполне готов, – признается он, – каяться в своих многочисленных грехах и в этом согласен был смириться. Но я не мог смирить своих исканий нового духа, своего познания, своего свободолюбия… У меня нарастало восстание против некоторых сторон Православия, против состояния Православной Церкви, против обскурантизма, иерархии, против синодального рабства».[9]