Издательство «Новое литературное обозрение» представляет книгу Вадима Михайлина «Бобёр, выдыхай! Заметки о советском анекдоте и об источниках анекдотической традиции».

«Приходит в исполком блоха-беженка…» «Откинулся волк с зоны и решил завязать…» «Идут звери на субботник, смотрят — заяц под деревом лежит…» Почему героями советского анекдота так часто становились животные? Как зооморфные культурные коды взаимодействовали с коллективной и индивидуальной памятью, описывали социальное поведение и влияли на него? В своей книге филолог и антрополог Вадим Михайлин показывает, как советский зооморфный анекдот противостоял официальному дискурсу и его манипулятивным задачам. Он разрушал механизмы формирования культурных мифов и нередко подрывал усилия государственной пропаганды. Анекдоты о Пятачке-фаталисте, алкоголике Чебурашке, развратнице Лисе и других персонажах-животных отражали настроения и опасения граждан, позволяли, не говоря ни о чем прямо, на самом деле говорить обо всем — и чутко реагировали на изменения в обществе.

Предлагаем прочитать фрагмент книги.

О когнитивных основаниях зооморфной сюжетики

Как уже было сказано выше, советский анекдот во многом восходит к сказке; применительно к анекдоту зооморфному имеет смысл говорить о вполне конкретном сказочном жанре, устойчиво именуемом «сказкой о животных» (animal tale), при том что даже для самых завзятых структуралистов попытка найти единые формальные основания для того, чтобы более или менее четко определить этот жанр, неизбежно заканчивается неудачей. Так, Владимир Пропп, раскритиковав указатель Аарне — Томпсона за «перекрестную классификацию» и заключив свою филиппику пассажем о том, что «сказки должны определяться и классифицироваться по своим структурным признакам»[1], сам попросту избегает разговора именно о структурных признаках этого жанра, мимоходом ссылаясь на то, что «сказки о животных представляют исторически сложившуюся цельную группу, и выделение их со всех точек зрения оправданно»[2].

В конечном счете, как правило, всё сводится к нехитрой формуле: сказки о животных суть сказки, в которых действующими лицами являются животные. С чем я не могу не согласиться — с одной значимой оговоркой. Любой повествовательный жанр (что, применительно к устной традиции, автоматически делает его еще и жанром перформативным) представляет собой способ организации проективных реальностей, соответствующий когнитивным навыкам и ситуативно обусловленным запросам целевой аудитории. И его (формально выделяемые на уровне сюжета, системы отношений между акторами и т. д.) структурные особенности, сколь угодно четко выраженные, вторичны по отношению к тем когнитивным основаниям, на которых аудитория согласна принимать участие в построении этих проективных реальностей, а также к тем ситуативным рамкам, которые делают исполнение возможным. Так что если мы хотим понять, почему практически во всех известных нам культурах люди рассказывают друг другу самые разные и по-разному организованные истории о животных (а также разыгрывают маскарадные перформансы, снимают кино, используют зооморфные образы в процессе саморепрезентации, в досуговых практиках, политической риторике и т. д.), нужно разобраться с тем, какую роль «зверушки» привычно играют в наших когнитивных навыках и установках[3].

Мы — социальные животные, чья социальность основана на способности каждого отдельного человека создавать, передавать и воспринимать сложные сигналы, позволяющие ему и другим людям выстраивать совместимые проективные реальности. Сигналы эти обращаются к так называемым инференциальным системам, которые позволяют нам восстанавливать/выстраивать объемные контексты, отталкиваясь от небольшого количества входящей значимой информации, а роль одного из первичных «фильтров значимости» выполняют онтологические категории, такие как «человек», «пища», «инструмент» и т. д. «Животное» — одна из таких базовых онтологических категорий, причем одна из самых продуктивных, поскольку позволяет задействовать наиболее разнообразные и детализированные режимы метафоризации.

Последняя же, в свою очередь, представляет собой еще один ключ к нашим способностям, связанным с умением выстраивать проективные реальности и затем видоизменять в соответствии с ними собственную среду пребывания. А потому остановлюсь на ее природе чуть подробнее.

Метафора представляет собой единый когнитивный механизм, включающий в себя как минимум две составляющих. Во-первых, метафора есть действенный способ смыслоразличения, устроенный следующим образом: две принципиально разные семантические системы, определяемые через разные онтологические категории (скажем, «человек» и «животное»), сопоставляются через операцию переноса какого-то особо значимого элемента из одной системы в другую: скажем, во фразе «свинья грязь найдет» физически или этически запачканный человек (или, напротив, человек, проявляющий излишнее внимание к чужой «запачканности») уподобляется свинье, животному, одним из признаков которого является любовь к грязевым ваннам. Системы эти должны быть, с одной стороны, совместимы хотя бы по ряду базовых признаков, что упрощает сопоставление: в нашем случае сопоставляются два живых существа, теплокровных, наделенных интенциональностью и — ситуативно — покрытых грязью или заинтересованных в контакте с ней. С другой, они должны быть различимы, что обеспечивает контринтуитивный характер самой операции переноса: перенесенный элемент «торчит» из чуждого контекста и привлекает к себе внимание (одна из наших инференциальных систем настороженно относится к некоторым субстанциям, которые именно по этой причине подгоняются под общую категорию «грязь» с выраженным негативным фоном; адекватный человек грязи должен избегать). Контринтуитивный характер совершенного переноса фокусирует внимание на базовых дихотомиях, позволяя за их счет более четко «прописывать» разницу между исходными системами: подчеркнув неполную социальную адекватность испачкавшегося человека, мы лишний раз «проводим границы человечности».

Во-вторых, метафора представляет собой когнитивную матрицу, которая позволяет наиболее экономным способом вменять конкретному элементу системы целый набор сопряженных между собой и неразличимых в дальнейшем признаков — за счет сопоставления этого элемента с элементом другой системы, определяемой через другую онтологическую категорию. Так, называя человека собакой, мы как бы приписываем ему вполне определенные качества (агрессивность, трусость, подобострастность, преданность хозяину, жадность, неприятный запах, неразборчивость в еде и сексе, особую сигнальную систему, ориентированность на стайное поведение и т. д.), отличающие, с принятой у нас точки зрения, собаку от других животных. В зависимости от конкретной ситуации, на передний план может выходить тот или иной конкретный признак, но все остальные идут в нагрузку, поскольку одна из наших инференциальных систем в ответ на конкретный информационный раздражитель выдает всю совокупность признаков, касающихся требуемого объекта.

Четко ощутимые базовые дихотомии, различающие две онтологические категории, препятствуют прямому, аналитическому считыванию вмененных признаков через «поверку действительностью». Нам попросту не приходит в голову расщеплять полученный пакет на отдельные признаки, верифицировать каждый из них через сопоставление с реальностью и определять, насколько неразборчив в сексе человек, которого сравнили с собакой, имея в виду его преданность другому человеку, — или насколько приятно от него пахнет.

Что, естественно, не отменяет значимого присутствия этих признаков, которые считываются автоматически (хотя и не обязательно все подряд и в полном объеме), в комплексе и без затраты дополнительных когнитивных усилий. Более того, одна из устойчивых коммуникативных стратегий, направленная на разрушение пафоса чужого высказывания, как раз и связана с «конкретизацией метафоры». Если в ответ на фразу о «преданном как собака» человеке вы получаете замечание «только не лает / блох не вычесывает / столбы не метит», это означает резкое понижение общей оценки объекта высказывания. Актуализируя скрытые на момент высказывания — но вполне соответствующие его структуре — компоненты метафоры, собеседник превращает ее из нейтральной фигуры речи в инструмент влияния и перехватывает ситуативную инициативу.

Зооморфное кодирование — одна из наиболее продуктивных стратегий метафоризации, если вообще не самая продуктивная. Звери, с одной стороны, четко отграничиваются от людей в качестве одной из онтологических категорий, человеку противопоставленных, — и это дает, собственно, основание для построения метафор. С другой, эта базовая классификационная категория по ряду основополагающих признаков (одушевленность, целеполагание, для птиц и млекопитающих — теплокровность и т. д.) сближена с категорией «человек»[4], что создает надежные основания для «достоверных» и множественных операций переноса, позволяя создавать целые метафорические контексты, построенные на постоянном мерцании смыслов между «верю» и «не верю». И, соответственно, выстраивать на основе этих контекстов разветвленные и потенциально очень смыслоемкие культурные коды.

Итак, животные:

1) составляют одну из наиболее репрезентативных категориальных групп, члены которой объединены рядом общих признаков (способность двигаться по собственному почину, способность различать себе подобных, посылать и улавливать сигналы, а также реагировать на них, потребность в питании и кислороде; для более узкой категории «зверь» — шерсть, теплокровность, четвероногость как принцип);

2) обладают устойчивыми нишами в тех же пищевых цепочках, в которые включен человек, и тем самым обречены на повышенное (конкурентное) внимание со стороны последнего;

3) при более чем широком видовом разнообразии виды обладают ярко выраженными наборами визуальных и поведенческих характеристик (а также аудиальных, ольфакторных, тактильных) и тоже включены в систему устойчивых взаимоотношений между собой, что дает возможность максимально разнообразного и разнопланового сопоставления конкретных видов с конкретными человеческими индивидами и/или группами, а также с теми системами отношений, которые между ними возникают.

Таким образом, наш устойчивый интерес к животным объясним, среди прочих причин, еще и тем, что нашему сознанию удобно оперировать их образами, решая при этом свои, сугубо человеческие задачи. В рамках культур, именуемых традиционными[5], зооморфное кодирование представляет собой систему крайне разветвленную и многоаспектную.

Через зооморфные тропы кодируются социальные статусы и хозяйственные навыки, моральные аттитюды и пространственно-временные отношения, возрасты человеческой жизни и события, связанные со смертями и рождениями, звери обильно населяют воинские, эротические, демонстративные, агональные, пейоративные, игровые и прочие практики. Кажется, невозможно найти такую сферу человеческой жизни, которая в человеческой истории так или иначе не была бы означена через зооморфные коды.

Еще одна особенность животных — это менее выраженная по сравнению с человеком индивидуализация внешнего облика каждой конкретной особи в пределах вида — естественно, если исходить из человеческой точки зрения. Наша психика, на протяжении многих тысячелетий формировавшаяся в пределах малых групп, привычна к тому, что человек должен помнить в лицо всех тех людей, с которыми он встречается на протяжении своей жизни: отсюда наша привычка автоматически вглядываться в лица людей, идущих нам навстречу в городской толпе, отсюда и масса острых психологических проблем, свойственных обитателям мегаполисов[6].

Животные же «в лицо» — как то диктуют нам наши инференциальные системы, связанные с выстраиванием «личных картотек», — различимы гораздо хуже. Многие из них в рамках собственного вида попросту ориентированы на малодоступные нашим органам чувств сигнальные системы, скажем ольфакторные; для нас же, безнадежных визуалов, эти сигналы пропадают втуне. Конечно, каждый владелец собаки или кошки скажет вам, что узнает своего эрдельтерьера за сто метров среди сотни других эрдельтерьеров, и некоторые при этом даже почти не соврут. Конечно, всякий хороший пастух помнит каждую корову в своем стаде — если стадо это не превышает нескольких десятков голов. Но даже среди народов, традиционно занимающихся скотоводством, практика клеймления распространена весьма широко и служит отнюдь не только гарантией против воровства. Как бы то ни было, животные дают нам уникальную возможность балансировать на грани индивидуализированных и обобщенных характеристик — в чем-то равняясь в этом отношении с представителями других человеческих культур, которых нам тоже проще запоминать, не разделяя и делая при этом значимые исключения для отдельных так или иначе запомнившихся нам представителей общей «породы». Однако даже закоренелый расист и ксенофоб не в состоянии окончательно отменить границу между базовыми онтологическими категориями: он может называть представителей других рас (национальностей, конфессий) собаками или свиньями, но именно что называть, задействуя привычный режим метафоризации, который возможен только в том случае, если говорящий продолжает считать того, кого оскорбляет, человеком. В конце концов, белые плантаторы в южных штатах могли сколь угодно жестоко обращаться с черными рабами и не чаять души в собаках и лошадях, но ни один из них не пытался произвести над нежно лелеемой лошадью процедуру крещения, через возможность которой для тогдашнего христианина пролегала онтологическая граница между человеком и животным.

Итак, животное упрощает процедуру метафоризации.

С одной стороны, самим фактом своей принципиальной инаковости оно четко полагает границу между той актуальной ситуацией, в которой происходит рассказывание истории, и проективной реальностью рассказа: животные могут разговаривать только в сказке, слушатель/зритель занимает привилегированную позицию оценивающего наблюдателя, которому представленная ситуация интересна, но никаких прямых обязательств на него не возлагает. И в этом смысле зооморфная проективная реальность предлагает слушателю/зрителю/читателю то же удовольствие от «безопасного», стороннего и основанного на чувстве превосходства подглядывания за действующими лицами, что и Феокритова идиллия; но только зверь как персонаж снимает социальную неловкость от самого факта подглядывания — что особенно удобно применительно к детской аудитории[7].

С другой стороны, животное как персонаж облегчает кодирование — как за счет своей принципиальной «однозначности», принадлежности к некоему обобщенному классу живых существ, лишенных места в «личной картотеке» слушателя, так и за счет не менее принципиальной «неоднозначности», поскольку каждому такому классу приписывается несколько принципиально разных (и подлежащих различной моральной оценке со стороны слушателя) свойств, которыми рассказчик может оперировать в зависимости от ситуативной необходимости[8].

Итак, зверь как персонаж «зооморфного» текста способен выполнять весьма специфическую задачу — повышать порог зрительской/слушательской эмпатии, то есть снимать излишнюю эмпатию по отношению к действующему лицу за счет контринтуитивного совмещения в одном персонаже человеческих и нечеловеческих черт. И вместе с тем за счет той же самой контринтуитивности привлекать к себе повышенное внимание к себе. Зайчику сочувствуют, а не ставят себя на его место. Исполнитель зооморфного текста — не важно, нарративного, перформативного или чисто визуального (как в скифской торевтике или греческой вазописи), может позволить себе очевидную роскошь: оценку типичной социальной ситуации (позиции, статуса, системы отношений) — в том числе и связанной с личным опытом слушателя — через подушку безопасности. Поскольку речь идет о «зверушках».

[1] Пропп В. Я. Кумулятивная сказка // Пропп В. Я. Поэтика фольклора. М.: Лабиринт, 1998. С. 252.

[2] Пропп В. Я. Жанровый состав русского фольклора // Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М.: Лабиринт, 1998. С. 31.

[3] Нижеследующий (до конца главки) пассаж представляет собой несколько переработанную версию текста, написанного мной в 2013 году для совместной с Екатериной Решетниковой статьи, см.: Михайлин В. Ю., Решетникова Е. С. «Немножко лошади»: Антропологические заметки на полях анималистики // Новое литературное обозрение. 2013. № 6 (124). С. 322–342. Свою позицию по вопросу о когнитивных основаниях нашей зацикленности на зооморфной образности я уже сформулировал там и не вижу внятных оснований для того, чтобы делать это заново — по крайней мере, пока.

[4] См. в этой связи «онтологическое дерево», выстроенное Фрэнком Кейлом в кн.: Keil F. C. Semantic and Conceptual Development: An Ontological Perspective. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1979.

[5] И ориентированных на более узкие суммы публичных контекстов, чем наша культура, а также и, соответственно, на более тонкие, менее подверженные операции абстрагирования системы повседневного смыслоразличения.

[6] Вроде стандартной урбанистической апории: навязчивое чувство одиночества вкупе с ощущением, что вокруг слишком много людей.

[7] В этом смысле классическая зооморфная басня действует по той же схеме, что и зооморфный анекдот, — но только с поправкой на радикальный дидактический поворот в пуанте — вместо столь же радикальной деконструкции всяческой дидактики.

[8] Собственно, о чем-то похожем писал еще Л. С. Выготский в «Психологии искусства», в процессе полемики с Г. Э. Лессингом и А. А. Потебней по поводу их взглядов на (зооморфную) басню. «…каждое животное представляет заранее известный способ действия, поступка, оно есть раньше всего действующее лицо не в силу того или иного характера, а в силу общих свойств своей жизни» — и далее, применительно к басне И. А. Крылова о лебеде, раке и щуке: «…никто, вероятно, не сумеет показать, что жадность и хищность — единственная характерная черта, приписываемая из всех героев одной щуке, — играет хоть какую-нибудь роль в построении этой басни» (Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987. С. 100, 101).

Несколько видных ученых оставили свои имена под письмом в журнале Science, призывающем начать беспристрастное расследование лабораторной природы происхождения вируса COVID-19. Вслед за этим западные медиа заполнили материалы, рассматривающие эту теорию всерьез. Почему изначально к этой версии относились как к конспирологической и что побудило поднять этот вопрос сейчас, разбираемся в разговоре c Юрием Дейгиным. После окончания Университета Торонто и Колумбийской школы бизнеса он основал Youthereum Genetics — биотехнологический стартап по разработке генной терапии старения. Кроме того, Дейгин — вице-президент фонда поддержки научных исследований «Наука за продление жизни».

Почему изначальную теорию о том, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение, стали называть конспирологической? При этом известно: подобные утечки вирусов из лабораторий уже происходили, в том числе в Китае. Известен случай подобной утечки в Пекине в 2013 году.

Да, утечек было много, и не только в Пекине. Первый SARS-CoV несколько раз утекал из лаборатории: в Сингапуре и на Тайване, оба раза в 2003 году. Наверное, самая большая пандемия вследствие утечки из лаборатории — эпидемия гриппа H1N1 в 1977 году.

H1N1 – это та самая «испанка»?

Да. Тогда в Китае то ли разрабатывали вакцину от этого гриппа, то ли просто исследовали вирус. Произошла утечка, вирус тогда заразил миллионы человек по всему миру. Относительно этого уже есть научный консенсус: 99% процентов ученых сегодня согласны, что пандемия 1977 года была вызвана лабораторной утечкой.

Так почему же в случае с COVID-19 теорию об утечке не рассматривали всерьез?

Думаю, в основном по политическим причинам. Это никому не выгодно. Крестовый поход против лабораторной гипотезы сразу возглавил Питер Дашак, руководитель организации EcoHealth Alliance, который финансировал исследования в Уханьском институте вирусологии и разработку там панкоронавирусной вакцины — средства если не от всех коронавирусов, то хотя бы от коронавирусов SARS-CoV и MERS. А ниточка EcoHealth Alliance ведет напрямую к главному американскому эпидемиологу — ученому-медику Энтони Фаучи, который выдавал гранты EcoHealth Alliance на подобные разработки и был большим фанатом исследований в формате gain-of-function, когда объект исследования приобретает новые функции. Например, вирус получает способность заражать человеческие клетки.

Питер Дашак быстро организовал письмо в The Lancet. В нем говорилось, что любые измышления, что это могла быть лабораторная утечка, есть конспирология и ни в коем случае так считать нельзя. Письмо подписало много уважаемых ученых.

В начале февраля Энтони Фаучи созвал конференцию вирусологов, на которой был в том числе Кристиан Андерсен. И буквально через неделю в Nature вышла статья Андерсена о происхождении SARS-CoV-2, в которой практически не оставалось места теории о лабораторной природе коронавируса. По сути, там безапелляционно, насколько это возможно в научных статьях, утверждалось, что геном SARS-CoV-2 имеет натуральное происхождение. Несмотря на то что ранее в частной переписке с тем же самым Энтони Фаучи Кристиан Андерсен признавал, что в геноме SARS-CoV-2 есть какие-то подозрительные вставки, которые похожи на генномодифицированные. Также он говорил, что он и его коллеги считают, что геном SARS-CoV-2 (COVID-19) не соотносится с эволюционными ожиданиями.

И вот после письма в The Lancet, телеконференции и статьи Андерсена все люди, которые привыкли прислушиваться к мнению ученых, приняли природное происхождение вируса за аксиому.

Вы также изначально были скептически настроены в отношении того, что новый коронавирус имеет какое-то искусственное происхождение. В какой момент вы стали сомневаться?

Абсолютно верно, я также склонен доверять уважаемым ученым или уважаемым изданиям, которые пересказывают мнения уважаемых ученых. Вспышка была замечена в декабре, в январе его начали изучать. Правда, странно все было с самого начала: вспышка случилась в Ухане. Там находится институт по коронавирусам — этот факт сразу повернул многих в сторону конспирологии, поэтому в качестве улики его никто не воспринимал. В интернете периодически возникали обсуждения, в которых я, находясь под влиянием мнения авторитетных ученых, тоже говорил, что все это — конспирология, потому что подавляющее большинство предыдущих вспышек вирусов были природными: где-то вирус перескочил с птиц, свиней, еще с какого-то животного. И не было причин думать, что в этот раз все случилось как-то иначе. Кроме вот этой вот зацепки, что в Ухане находится большой институт вирусологии. Но мало ли? Сколько там этих институтов? Может, они в каждом уважающем себя китайском городе? Подумаешь, совпадение. И пока не понимаешь, насколько это большое совпадение, ты просто доверяешь каким-то источникам и не думаешь каждый раз проверять дотошно любую новость. В какой-то момент мне захотелось самому разобраться, и я начал смотреть, сколько этих институтов вирусологии в Китае — их оказалось мало. А еще оказалось, что уханьский — самый главный.

Вторая зацепка — этот институт вирусологии находится в Ухане. Думаешь, должно быть, Ухань буквально кишит всеми этими летучими мышами. Проверяешь — оказывается, нет, совсем это не так, летучие мыши живут в провинции Юньнань, это полторы тысячи километров от провинции Хубэй, где находится Ухань.

Начинаешь дальше смотреть — чем занимаются в этом институте вирусологии? Оказывается, его руководитель Ши Чжэнли исследует коронавирусы — выделяет их из летучих мышей, а затем генетически модифицирует, в том числе так, чтобы они были более заразными для человека. Это сразу такой красный флажок, после которого появляются основания рассмотреть эту гипотезу непредвзято. Начинаешь копать, сначала просто для себя, из любопытства. И вот в какой-то момент накопился определенный массив данных, исходя из которых стало видно, что версия о лабораторной утечке даже имеет большее право на существование, чем природная.

Вирусолог Ши Чжэнли (слева) в лаборатории Уханьского института вирусологии, 2017

© Feature China/Barcroft Media via Getty Images

Я правильно понимаю, что в 2012 году как раз в Юньнане в пещере с летучими мышами шесть шахтеров заразились острым респираторным вирусом и вскоре умерли? А этот вирус выделили и хранили как раз в той лаборатории в Ухане?

Уханьских вирусологов позвали сразу, когда случилась эта вспышка в Юньнане в 2012 году, потому что они главные эксперты. Им же передали биологические образцы этих шахтеров: там чуть ли не 40 образцов крови, мокроты и тому подобного. Уханьский институт вирусологии проанализировал эти образцы, провел тест на антитела к SARS-CoV-1, тест был положительный. Соответственно, у этих шахтеров нашли антитела, которые были кросс-реактивны к вирусу SARS-CoV-1. Что это значит? То, чем болели эти шахтеры, имело некое родство с первым коронавирусом SARS-CoV, эпидемия которого была еще в 2002 году. А Ши Чжэнли — главный специалист по первому SARS-CoV, потому что она в том же самом Юньнане в 2011 году выделила этот коронавирус, который на 96% совпадал с геномом первого SARS-CoV. Это была ее научная победа, триумф, который закрепила в 2013 году статья в журнале Nature.

Почему китайские ученые скрывали, что у них в лаборатории был максимально близкий к нынешнему COVID-19 вирус?

Я считаю, все указывает на то, что они пытались скрыть факт утечки, надеясь в первую очередь, что инфекция не пойдет дальше Китая. А если где-то и будут вспышки, их так же быстро, как в Ухане, локализуют и потушат. Но, к сожалению, другие страны опыт Китая либо не учли, либо не смогли повторить, и сегодня мы имеем 3,5 млн умерших и сотни миллионов заболевших коронавирусом. Соответственно, они, вероятно, не предполагали, что это будет такая страшная, ужасная пандемия. Вероятно, хотели избежать конфуза, не выглядеть непрофессионально: людьми, которые в своей ведущей лаборатории упустили коронавирус, от которого должны были разработать вакцину.

Они надеялись, что на основе этих исследований получат уважение и славу, а обнаружение утечки грозило насмешками всего мира. И получилась такая реакция: а давайте будем говорить, что это не мы и там вообще непонятно, что и как, а если вдруг там что-то выяснится, ну, ладно, тогда уж признаем. Все их поведение на протяжении последних полутора лет указывает именно на такую, очень недальновидную стратегию — пытаться все отрицать.

Как все это могло происходить? Вот вспышка в Ухане. 30 декабря буквально из двух больных выделяют коронавирус, отдают в Уханьский институт вирусологии, они это секвенируют, вызывают Ши Чжэнли с какой-то конференции в Пекине обратно в Ухань, она едет на поезде и переживает: не утечка ли это из ее лаборатории? 10 января они, наконец, представляют геном коронавируса всему миру. И только 23 января Уханьский институт вирусологии обнародовал информацию о том, что у них в коллекции был вирус RaTG13, который на 96% процентов совпадает с геномом COVID-19 (только вне стен лаборатории ранее об этом никто не знал).

Позже наша группа «Драстик» выяснила, что секвенировали RaTG13 еще в 2017–18 годах, то есть у Уханьского института вирусологии в момент, когда они получили образец SARS-CoV-2 в декабре 2019 года, уже был полный геном вируса RaTG13, но миру они это не рассказали. И потом только Ши Чжэнли была вынуждена признать это в интервью Science. Потом мы нашли две диссертации на китайском, где было написано, что Уханьский институт вирусологии выделил этот штамм из летучих мышей из той самой шахты, где в 2012 году заболели шахтеры, и тогда он назывался вообще по-другому — Ra4991. Ши Чжэнли позже это также подтвердила. И потом Nature потребовал выпустить дополнение с поправками и уточнениями к ее статье о RaTG13.

Что было в этом дополнении?

Китайских ученых заставили рассказать, откуда у них взялся этот RaTG13, что он раньше носил название Ra4991, что они его «вытащили» в 2013 году из той пещеры, где работали шахтеры, и что у четырех умерших шахтеров были положительные антитела к коронавирусу (SARS-1).

То есть до 2020 года скрывалась информация о том, что у шахтеров были антитела к SARS-1?

Шахтеры вообще не упоминались в рамках этой истории. Скорее всего, Уханьский институт вирусологии, работая над коронавирусами, надеялся в какой-то момент опубликовать большую работу в крупном научном журнале типа Nature и там уже обнародовать и историю из шахты, в которой, скорее всего, ученые адаптировали коронавирус под человека. Я полагаю, они надеялись, что к тому времени, когда они это опубликуют, у них будет какая-то вакцина или хотя бы какая-то терапия против него, чтобы была полноценная научная работа. Но, скорее всего, что-то пошло не так, и они так хорошо адаптировали вирус под человека, что он заразил, скорее всего, какого-то сотрудника и выскочил из лаборатории.

То есть вы считаете, что коронавирус искусственно адаптировали под человека?

Да, их лаборатория этим и занималась. Они исследовали коронавирусы и изучали, что именно помогает им лучше связываться с человеческими рецепторами, какие именно аминокислоты и белки там действуют и как предсказать эволюцию вируса при передаче между летучей мышью и человеком или промежуточными какими-то носителями, чтобы описать его опасность. Это целое направление в вирусологии, которым занималась Ши Чжэнли и другие китайские ученые.

© boonchai wedmakawand / Getty

Когда вы стали рассматривать непосредственно РНК вируса, что вас натолкнуло на то, что там действительно было какое-то вмешательство человека?

Я начал рассматривать это тогда же, когда начал копаться во всем этом. Одно дело — обнаружить всякие косвенные улики, а другое — посмотреть сам геном, может, там будет что-то, явно указывающее на человеческое вмешательство. Как только опубликовали геном этого вируса, много кто, в том числе и тот самый ученый Кристиан Андерсен, говорил, что он выглядит очень странно, как будто кто-то взял и вставил туда один фрагмент. Я совершенно не первый заметил так называемый фуриновый сайт (другое название — фуриновая вставка) и рассмотрел, как он устроен, потому что с точки зрения эволюции для этого семейства вирусов — именно летучемышиных SARS-подобных коронавирусов — фуриновый сайт совершенно не характерен. Мы знаем сотни различных штаммов летучемышиных коронавирусов (в смысле из этого SARS-подобного семейства), и ни у кого из них нет фуринового сайта.

Что представляет собой фуриновый сайт?

Это 12 нуклеотидов, которые кодируют четыре аминокислоты, распознающиеся ферментом фурином. Когда вирус цепляется к клеткам человека, пока его шиповидный белок какой-нибудь фермент не разрежет в определенном месте, внутрь он проникнуть не может. Так вот, у SARS-CoV-2 в этом месте находится последовательность, которую и узнает наш фермент фурин: он видит свои четыре аминокислоты, узнает их, после чего разрезает белок, и вирус проникает в клетку. Я заметил в этом фуриновом сайте последовательность нуклеотидов CGG-CGG — и это действительно странно.

Что вы имеете в виду?

ДНК или РНК состоят из нуклеотидов, которые кодируют белок. Чтобы из нуклеотидов сделать белок, нужен некий перевод, и он называется трансляция. Трансляция превращает трехбуквенные сочетания нуклеотидов — кодоны — в одну из 20 аминокислотных «букв» белкового языка — то есть кодон написан на языке нуклеотидов: три нуклеотида говорят, какую аминокислоту вставлять в белок. Из трех нуклеотидов можно составить 64 различных комбинации, притом что аминокислот в человеческом организме используется всего 20. Наблюдается некая избыточность: различные комбинации нуклеотидов могут кодировать одну и ту же аминокислоту. Из этого вытекает возможность того, что разные организмы могут отдавать предпочтение тому или иному кодону для одной и той же аминокислоты. Это называется кодоновые предпочтения, или кодоновый диалект. У различных организмов он свой. То есть человек предпочитает одни кодоны для кодирования какой-то аминокислоты (например, аргинина), а летучая мышь — другие. До конца непонятно, почему у разных видов разные кодовые предпочтения. Человек любит последовательность CGG: у него аргинин часто кодируется кодоном CGG, в то время как у летучих мышей, наоборот, это самый редкий кодон, который кодирует аргинин. Часто вирусы приспосабливаются под диалект их хозяев. У летучемышиного вируса чаще всего кодоновые предпочтения если не полностью, то хотя бы частично совпадают с кодоновыми предпочтениями хозяина — летучей мыши. Когда вирус перепрыгивает на нового хозяина, его кодоновые предпочтения меняются медленно — сотни лет.

И что в этой связи можно сказать о COVID-19?

Фишка этого фуринового сайта COVID-19 в том, что

аргинины в нем кодируются этими кодонами CGG, которые, как я уже сказал, у человека самые популярные, а у летучей мыши — самые непопулярные. Тут мы видим не просто один кодон CGG, а два подряд, и это — достаточно редкое явление. И если предположить, что кому-то надо было вмешаться и адаптировать вирус к человеку, то он бы таким образом его и модифицировал.

Второй аспект: эту странную 12-нуклеотидную вставку можно отслеживать — продолжает она присутствовать в вирусе или вдруг она мутировала и ушла. Это тот самый маячок, о котором тоже вскользь упоминает Стивен Куэй в своей статье в The Wall Street Journal. Это еще одна странность, которая наводит на мысль о человеческом вмешательстве в РНК нового коронавируса, потому что подобная вставка-опознаватель дает возможность дальше отслеживать судьбу данной мутации по мере того, как ее будут изучать, — месяцы или годы в лаборатории. Это очень удобно.

© Anchalee Phanmaha / Getty

Несмотря на все это, можно ли допустить вероятность, что подобная мутация вируса произошла в естественных условиях?

В живой природе может произойти все что угодно. Вопрос — какова вероятность. В одном из вирусов нашли похожую последовательность нуклеотидов и теоретизировали, что это, может быть, была какая-то рекомбинация в какой-то летучей мыши, которая заразилась сразу двумя коронавирусами в Юньнане, заразила человека, потом этот человек сел на поезд, поехал в Ухань, и там из него это выпрыгнуло. Вероятность этого всего астрономически мала. Но в целом, если сейчас говорить об этом в рамках байесовской вероятности, то природную гипотезу я оцениваю (исключительно интуитивно) в 10%.

Думаю, что у многих изначально скепсис вызывала теория про искусственное происхождение вируса, потому что в рамках нее говорили о коронавирусе как о биологическом оружии или как о суперковарном плане Китая по нанесению ущерба странам-конкурентам. Я правильно понимаю, что вы не рассматриваете ни одну из этих версий как состоятельную?

Да, конечно, я не рассматриваю никакой сценарий, где это не трагическая случайность. Я не считаю, что в случае с коронавирусом работали над биооружием, скорее всего, работали над той вакциной, которая заявлялась и финансировалась, поэтому никакой секретности тут нет. И даже если там присутствовали какие-то военные биологи, то в любом случае, мне кажется, никакой идиот не стал бы выпускать вирус на своей территории и убивать людей. Поэтому, даже если я и рассматриваю версию, что это могли быть эксперименты двойного назначения, вероятность, что вирус специально кто-то выпустил, нулевая.

Почему эта тема снова возникла, что изменилось? Почему именно сейчас появилось письмо в Science, где множество уважаемых ученых подписались под пожеланием расследовать беспристрастно дело о лабораторном происхождении вируса? И почему The Wall Street Journal об этом написал?

Кто-то говорит, что прорвало плотину. Моя англоязычная статья, опубликованная в апреле 2020 года, была такой первой дырочкой в этой плотине, из которой чуть-чуть полилась вода, она вдохновила сформироваться нашу группу «Драстик», сплотила, можно сказать, вокруг себя людей, у которых тоже был интерес к теме и недоверие к официальной версии. Мы начали копать и нашли все те факты, о которых я уже рассказал. Все больше и больше журналистов начали нам верить, перестали считать версию с лабораторным происхождением вируса конспирологической. Бомбой, которая взорвала эту плотину, была публикация Николаса Уэйда в журнале The Bulletin of Atomic Scientists, и кстати, там он говорит, что его вдохновила моя статья. После того, как такой человек, как Николас Уэйд (в академическом сообществе важна иерархия, так вот, Уйэд в ней на самом верху), в своей статье сказал, что нобелевский лауреат Дэвид Балтимор считает эту же врезку CGG-CGG ключевой уликой, всю существующую до этого конструкцию сильно расшатало, люди начали серьезно и непредвзято рассматривать тот массив данных, который мы уже накопили.

Если в итоге мы все-таки убедимся, что это лабораторный коронавирус, как это изменит подход к изучению коронавируса и к снижению его распространения?

Речь скорее не о подходе к изучению коронавируса, а о так называемых gain-of-function исследованиях. Такие исследования можно применить, например, к разработке новых сортов помидоров, и это абсолютно не те генные модификации, которых стоит бояться. Стоит опасаться генных модификаций вирусов, которые могут делать их более заразными для людей. Вирусы — это самые опасные патогены, потому что они начинают распространяться быстро и незаметно, и дальше, если их упустить, начинается пандемия. Мораторий на подобные генные модификации вирусов был введен Обамой еще в 2015 году. О том, что подобные исследования опасны, говорили много лет подряд: множество ученых понимают, что лабораторные исследования чреваты ошибками и в любой, даже в BSL-4 лаборатории, может произойти что-то, что приведет к утечке вируса.

BSL-4 — речь идет о четвертой степени защиты в лаборатории? Когда защитные костюмы находятся под давлением, у мебели только закругленные углы (чтобы избежать повреждения костюма) и никаких острых предметов? А какая степень защиты была при работе с коронавирусом в Уханьской лаборатории?

Да, речь о такой защите. Над коронавирусами в Ухане работали всего лишь при уровне защиты BSL-2 — это примерно как в кабинете у дантиста. На тот момент считалось, что коронавирусы летучих мышей для людей не опасны, потому что изначально они человеку не передавались, пока человек не научил их обратному. Поэтому фотографии Ши Чжэнли в костюме защиты BSL-4 к коронавирусам отношения не имеют.

Как обстоит ситуация с генной модификацией вирусов сейчас?

Как только к власти пришел Трамп, Фаучи незаметно отменил мораторий на gain-of-function исследования, оправдывая это тем, что благодаря им мы можем узнать что-то ценное, и это в его глазах даже оправдывало риск возникновения пандемии из-за самих таких исследований. Думаю, что сейчас он так не считает, а тогда он полагал, что эти исследования каким-то образом полезны. Я так не думаю. О тысячах вирусов, которые существуют сегодня, мы не можем ничего особо превентивно понять: как от них защищаться или от какого именно штамма вируса защищаться, прежде чем начнется эпидемия. И с другой стороны, если делать вирус опасным для человека, есть огромный шанс, что такой вирус просто выскочит из лаборатории, что происходило уже не раз и что, мне кажется, произошло в этом случае.

Это может заставить страны предъявлять более высокие требования к подобным лабораториям и тщательнее следить за утечками?

Я бы даже пошел на шаг дальше — вообще запретить исследования, которые могут привести к пандемии. То есть не делать никакие патогены более передаваемыми человеку. Какой смысл исследовать, как сделать, грубо говоря, вирус более убийственным для человека? Мне кажется, что это настолько глупо и опасно, что это нужно просто запретить.

Но при этом, даже если США снова введут такой запрет, скорее всего, Китай, Индия или еще какие-то страны могут точно так же продолжать эти эксперименты, и на это никак нельзя повлиять.

Это вопрос политический. Так можно говорить, что и с ядерным оружием мы ничего не можем сделать. Но на самом деле здесь опасность намного, в разы выше, чем от атомного оружия. Просто люди не понимают, насколько опасна сейчас вирусология. Сейчас легко сделать любой вирус гораздо более опасным. Что нас защищает от того, что все остальные вирусы нам не передаются от животных? Несколько аминокислотных последовательностей, которые сейчас любой студент в лаборатории может заменить сам. Изучив, как тот или иной вирус проникает в клетку, какой рецептор он использует, можно просто посмотреть на строение рецептора, сравнить с данными человека и понять, какие аминокислоты можно заменить, чтобы этот вирус начал проникать в клетку. И вот мы щелкнули пальцем — и у нас эпидемия, которую не остановить, пока, как в данном случае, не сделали вакцину или не переболели миллионы людей по всему миру. Так что gain-of-function манипуляции с вирусами — это огромный экзистенциальный риск для всего человечества.

При этом у нас все равно остается риск, что какой-то суперопасный вирус может естественным образом мутировать в природе и передаться человеку?

Нет-нет, этот риск минимален.

А как же предсказания Билла Гейтса о том, что человечество ждут пандемии?

Это предсказания человека, который плохо разбирается в биологии. Я вам расскажу, в чем особенность именно этого коронавируса и его непохожесть на другие. В том, что он очень хорошо передается человеку. Такого при зоонозе (переходе вируса с животного на человека) обычно не наблюдается. При зоонозе вирус еще долгое время адаптируется и плохо передается. Первый SARS передавался на порядок или даже на два порядка хуже и за всю свою историю заразил 8 тыс. человек, притом что это была эпидемия. В случае с MERS тоже были невысокие цифры.

А как же Эбола?

Эбола давно у нас присутствует, и она тоже очень плохо передается. Она смертельная, но, к счастью, не такая заразная. Поэтому, на мой взгляд, важно отслеживать вспышки человеческих вирусов и смотреть, вследствие чего они произошли. Мы можем секвенировать вирус или бактерии за считанные дни, можно сделать центры секвенирования вирусов при госпиталях по всему миру, чтобы при каких-то вспышках за несколько дней быстро понимать, с чем мы столкнулись: это у нас новый вирус, или опять оспа, или еще что-то пришло, что уже наблюдалось в человеческой популяции. Хорошо заражает то, что к человеку уже адаптировано, а что-то новое, выпрыгнувшее из животных, не будет таким смертоносным, как нынешний SARS-CoV-2.

Пользователи

4.3

Оценить игру

Дата выхода:

30 июля 2020 г.

Разработчик:

LINE Games Corporation

Издатель:

LINE Games Corporation

+108.2

Пол: муж.

Возраст: 46

На сайте: с 06.10.2005

Комментариев: 628

20 декабря 2021г.

15K

Актуально для платформы: PC

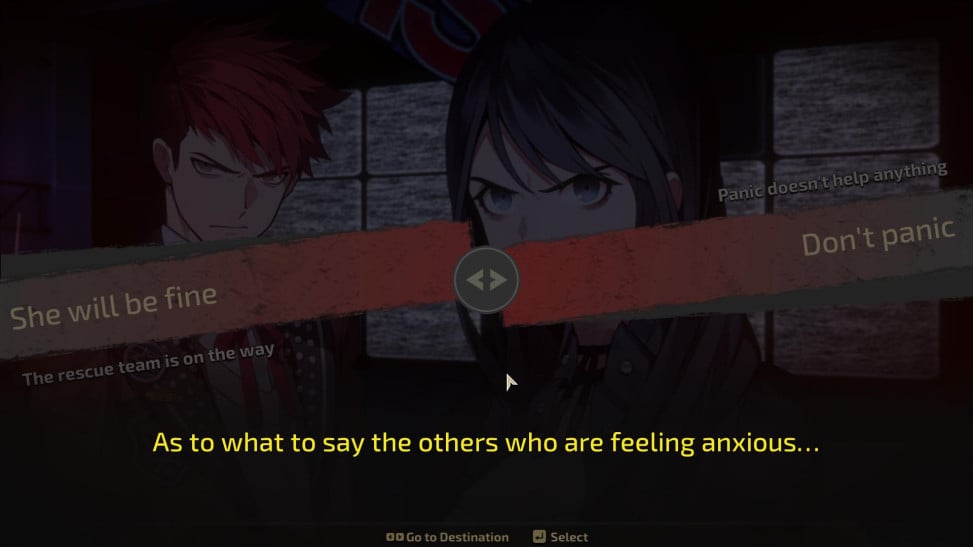

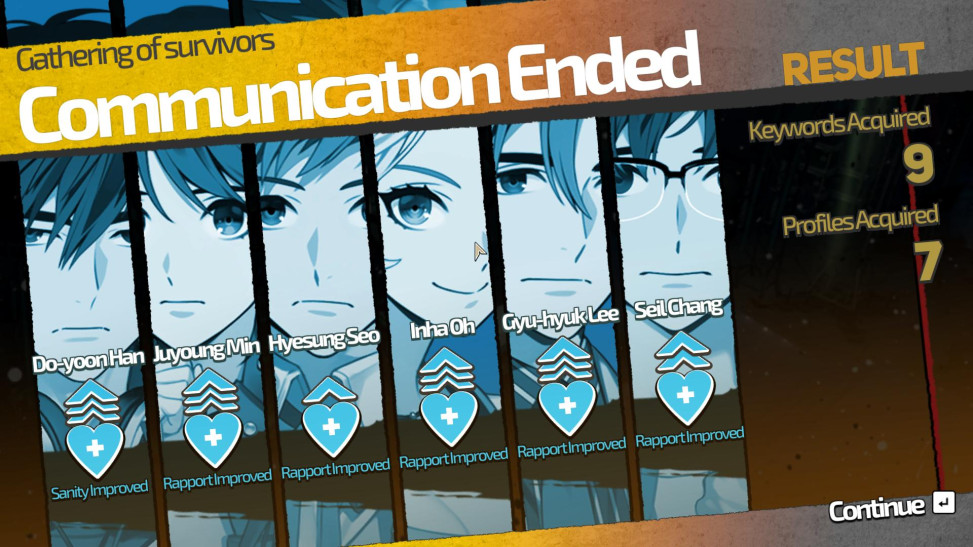

Чем отличается практически любое аниме, будь то ролевая игра, ТВ-сериал или визуальная новелла? Излишней лупоглазостью персонажей, вычурными нарядами/причёсками, намёками на сексуальные извращения и в принципе выпирающей эротичностью? Да, в том числе. Но ещё — и это куда важнее — их очень часто отличают яркие, колоритные герои и захватывающий, богатый на сюрпризы сюжет, который может разворачиваться в нетривиальных местах и обстоятельствах. Вот как, например, в визуальной новелле Buried Stars, которая недавно вышла на PC.

Шоу должно продолжаться?

А история тут цепляет сразу же. На популярном шоу музыкальных талантов Buried Stars случилась катастрофа, причём в прямом смысле — по неизвестным причинам в самый разгар прямого эфира начали рушиться декорации, стены и потолки. И если зрителей и техперсонал удалось эвакуировать, то пять главных участников действия, вышедших в финал шоу, остались среди обломков. И пока до них пытается добраться спасательная команда, сами они ищут ответы на вечные русские вопросы: кто виноват и что делать? И почему голосование, кто из них лучше, до сих пор продолжается?

Встречайте пятёрку финалистов шоу.

Компания, надо сказать, подобралась знатная — почти у всех свои тараканы и тёмные пятна в прошлом. Одна девушка, бывшая группис при одной из музыкальных банд, была замешана в неприятном скандале и теперь страдает паническими атаками; другая, экс-танцовщица, обладающая отличным голосом, показывает себя скрытной и достаточно агрессивной эгоисткой, за которой, кажется, следит кто-то из навязчивых фанатов. Один из парней, как выясняется, отличался склонностью к насилию в школе. А играем мы за юношу, который ради участия в шоу предал свою группу — в этом, во всяком случае, его обвиняют некоторые её участники, присылающие сообщения через местную социальную сеть.

А вот и наш главный герой.

Да, кстати, не только голосование продолжается, но и обсуждение в соцсетях не утихает ни на минуту — и наши герои могут в нём участвовать благодаря своим смартфонам, реализованным в виде часов. Правда, из них почему-то исчезли все внешние контакты — можно связываться только друг с другом. А ещё недоступны некоторые функции, перепутались данные об участниках, да и вообще творится много странного.

Естественно, через некоторое время появляются трупы, начинаются взаимные обвинения и подозрения, доходит иногда даже до рукоприкладства. Вишенкой на этом мрачном торте идут сообщения от вроде бы уже мёртвого персонажа «Ты следующий!» и вид повешенного друга.

Парень, чем-то похожий на Джокера? С ним явно будут проблемы.

В общем, классическая, но от этого не менее захватывающая и напряжённая ситуация, которую очень грамотно подогревают сценаристы — тот, кого мы больше всего подозревали, может оказаться невиновным (хотя и не ангелом, конечно), а другой, на которого меньше всего думаешь, будет как раз в чём-то замешан. Но значит ли это, что именно он главный злодей?

События прошлого персонажей показываются вот такими стильными зарисовками.

В итоге вся эта история дико затягивает. Тем более что тут легко пойти по неправильному пути и получить неправильную во всех смыслах концовку из серии «Все умерли, осталась одна, да и той в больничку надо». Поэтому приходится часто начинать заново или перезагружаться в поисках правильного пути и других концовок практически для каждого персонажа. При этом в новых попытках могут учитываться ваши предыдущие действия — не просто меняются события, но уже в самом начале игры при прочих равных вы получите сообщение от неизвестного с намёками на то, что он знает, что вы делали в другом прохождении.

Арт тут очень симпатичный.

Словом делу поможешь

От каких же действий зависит исход событий? Как и в большинстве визуальных новелл, главным образом мы общаемся и выбираем реплики. В данном случае нужно собирать ключевые слова-темы для новых обсуждений — в том числе в социальных сетях, где также разрешают отвечать на сообщения. Или же мы находим эти ключевые слова во время осмотра трупа — да, тут есть лёгкие детективные элементы.

Сообщения от людей, работающих на самом шоу, особенно ценны.

Главная часть — это когда мы должны поочерёдно пообщаться с каждым персонажем практически на все доступные темы. В процессе что-то кому-то может не понравиться или наоборот. Или нам предложат сделать выбор — например, решить, стоит ли вытащить из-под обломков найденный труп, или лучше поскорее уйти из опасного места. Кто-то выступает за один вариант, а кто-то — за другой.

Нам часто приходится успокаивать других.

Эти и другие решения, выбранные темы, то, что нам отвечают и что мы видим, — всё это влияет на уровень доверия/недоверия к главному герою, а также на его собственный рассудок. Если последний опустится до нуля, то либо игра закончится, либо, если это произошло уже на поздней стадии, сюжет дальше покатится без нашего участия и исключительно к трагической развязке.

Игра постоянно подсчитывает результаты наших действий и даже выдаёт текущий рейтинг участников.

А уровень доверия позволяет активировать беседы тет-а-тет о личном, в ходе которых другие персонажи рассказывают что-то о своём прошлом, делятся эмоциями, даже в чём-то признаются. Либо же, если доверия не хватает, могут вовсе отказаться говорить с вами. Всё это и влияет на ход сюжета и на концовку. А если откроем все пять стадий личных бесед с каждым из героев, то изменится эпилог.

Очень интересно узнавать что-то новое о каждом из участников.

Понятно, что при желании найдёшь поводы придраться — кому-то покажется, что одни персонажи раскрыты лучше, чем другие; есть штампы, и в некоторых случаях заранее догадываешься, какие ружья могут в итоге выстрелить. Но всё это по большому счёту мелкие придирки из разряда субъективных ощущений и хотелок, чтобы всё было идеально, — к этой же категории относится и желание, чтобы мы увидели чуть более разнообразный и активный геймплей (например, в духе идеологически схожей серии Danganronpa).

Но в целом Buried Stars захватывает и не отпускает, пока не спасёшь всех — ну, или почти всех. Это одновременно и хоррор, и триллер, и детектив, где нашлось место для разговоров о людях и о музыке, для острых социальных тем, для пародии и сатиры на современную интернет- и медиакультуру, на шоу-бизнес. В общем, полный набор для отличного аниме-сериала — а во многом именно так и подаётся эта игра, рассчитанная на многочасовое прохождение и перепрохождение.

Плюсы: захватывающий сюжет, смешивающий триллер, детектив, хоррор и сатиру на интернет- и медиакультуру; колоритные персонажи; множество концовок, которые мы определяем своими действиями и решениями; великолепный арт; правильное музыкальное сопровождение.

Минусы: штампы и в сюжетных линиях и в образах персонажей (хотя их, штампов, куда меньше, чем бывает во многих аниме-сериалах); кому-то может показаться, что геймплея тут слишком мало.

Скриншоты из игры

Если вам кажется, что 40 — это уже слишком, вы ошибаетесь. Представьте: вы рано приходите в офис. Бросаете рюкзак и отправляетесь на кухню. Вы полночи уговаривали детей уснуть, и они рано разбудили вас. Теперь вам нужен кофе. С кружкой кофе в руке вы замечаете, что на кухне разговаривают три разработчика. Сейчас 9 утра. Они просто пришли пораньше, — решаете вы. Но замечаете на них ту же одежду, что и вчера. Они были здесь всю ночь. Вот чёрт! Что-то не получилось?! И что теперь?! CEO, улыбаясь до ушей, проносится мимо вас. Она перескакивает к группе, даёт ребятам пять и издаёт победный вопль.

«Ребята, вы его добили», — произносит она.

Ваша первая мысль: «Я никак не мог остаться прошлой ночью». Случилась предсказуемая неприятность, иногда жизнь так складывается, дети делали уроки. А вы ощущаете себя объектом шуток. В банду вы не попали, потому что не можете протянуть всю ночь. Многие из нас переживают этот ужасный кошмар. Страшно уйти с работы по старости. Индустрия посвятила молодых людей в рыцари — стюарды технологий? Естественно сомневаться в себе и думать, сможете ли вы заниматься своим делом. Руководство вознаграждает героические ночные усилия, но как насчёт продуктивного труда? Что насчёт опыта, который привносите вы? Вы хотите потягаться с молодёжью, но не за счёт своей семьи. Но как тягаться с ними, спящими в офисе?

Что ж, есть хорошие новости. Исключительное мастерство не ограничивается возрастом. Но это не освобождает сорокалетних инженеров от проблем. В подобных ситуациях я выживал не раз и провёл небольшое исследование.

Карьера разработчика в 40 — это тупик?

Нелепый вопрос. Я знаю, что отдельные разработчики зарабатывают больше 200 000 долларов в год. Им больше 40 лет, но они продолжают идти в ногу с развитием программного обеспечения. Компании предпочитают умения в программировании, но им также нужны опыт, интуиция и наставничество. Вклад опытного разработчика отличается от вклада его молодого коллеги. Оба ценны сами по себе, но вместе остановить их невозможно.

В 40 лет вы «были там, делали то». Ваш шар предсказаний, то есть ваш опыт, открывает вам что-то ещё до того, как это произойдёт. Когда на вентилятор подбрасывают говна, вы закатываете рукава и что-то с этим делаете. Я был по обе стороны уравнения и знаю, что отдельные участники вносят свой вклад независимо от возраста. Без них ни одной компании просто нет; компания не ощутит успеха, если будут подражать Повелителю мух.

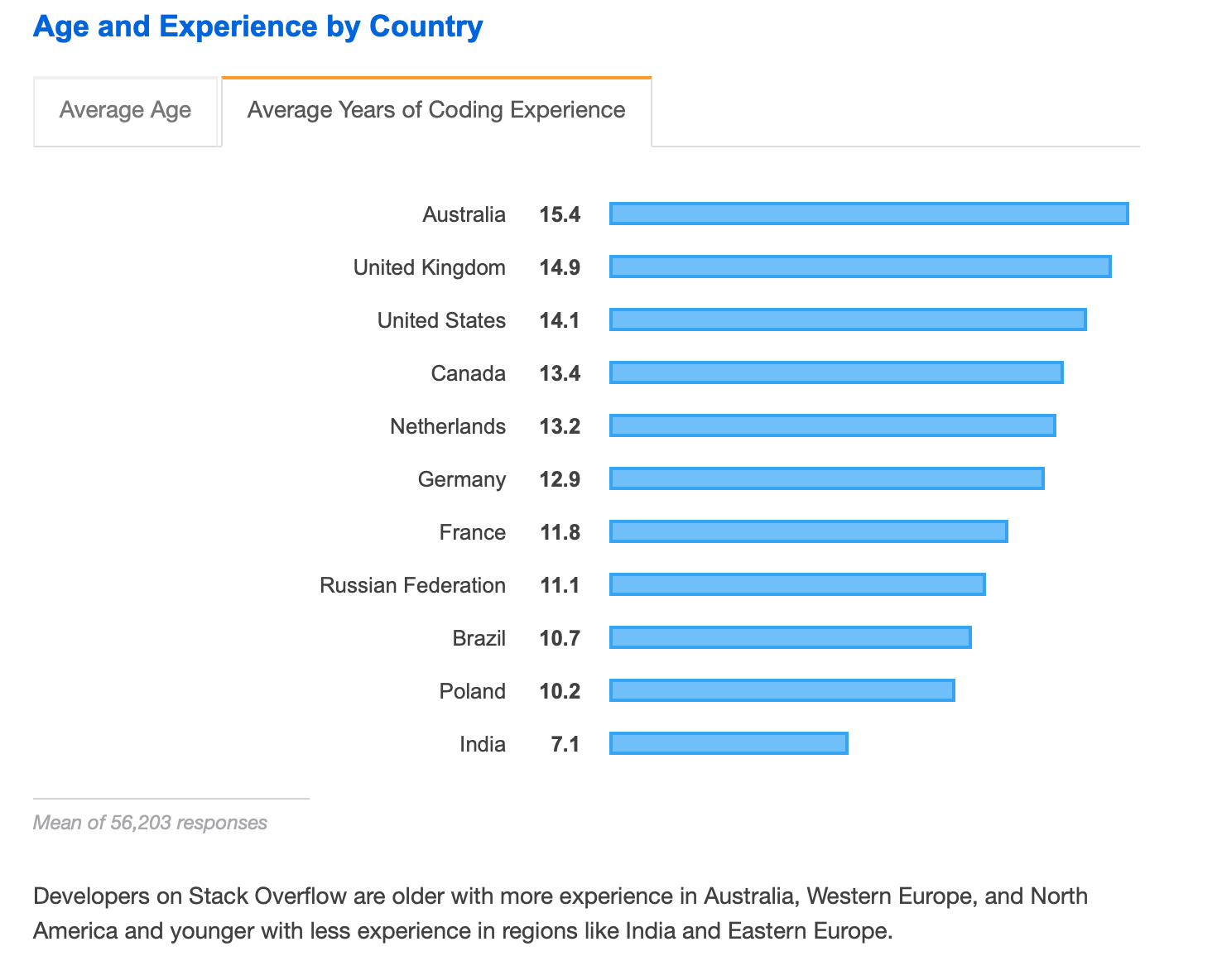

Коллеги давят, а информации не хватает — в менеджменте это вводит опытных инженеров в заблуждение. Есть ощущение, что так и должно быть, потому что опытные инженеры отстают от времени. На самом деле это типичный паттерн: если вы чувствуете, что не можете соперничать в программировании, кажется, что согласиться на должность в управлении — это именно то, что нужно сделать. Посмотрите: опрос на StackOverflow показывает, что в среднем опыт программистов США составляет 14,1 года. Для респондентов, которые учились в школе, это означает, что им 36-37 лет.

Скриншот автора из опроса разработчиков на StackOverflow в 2019 году

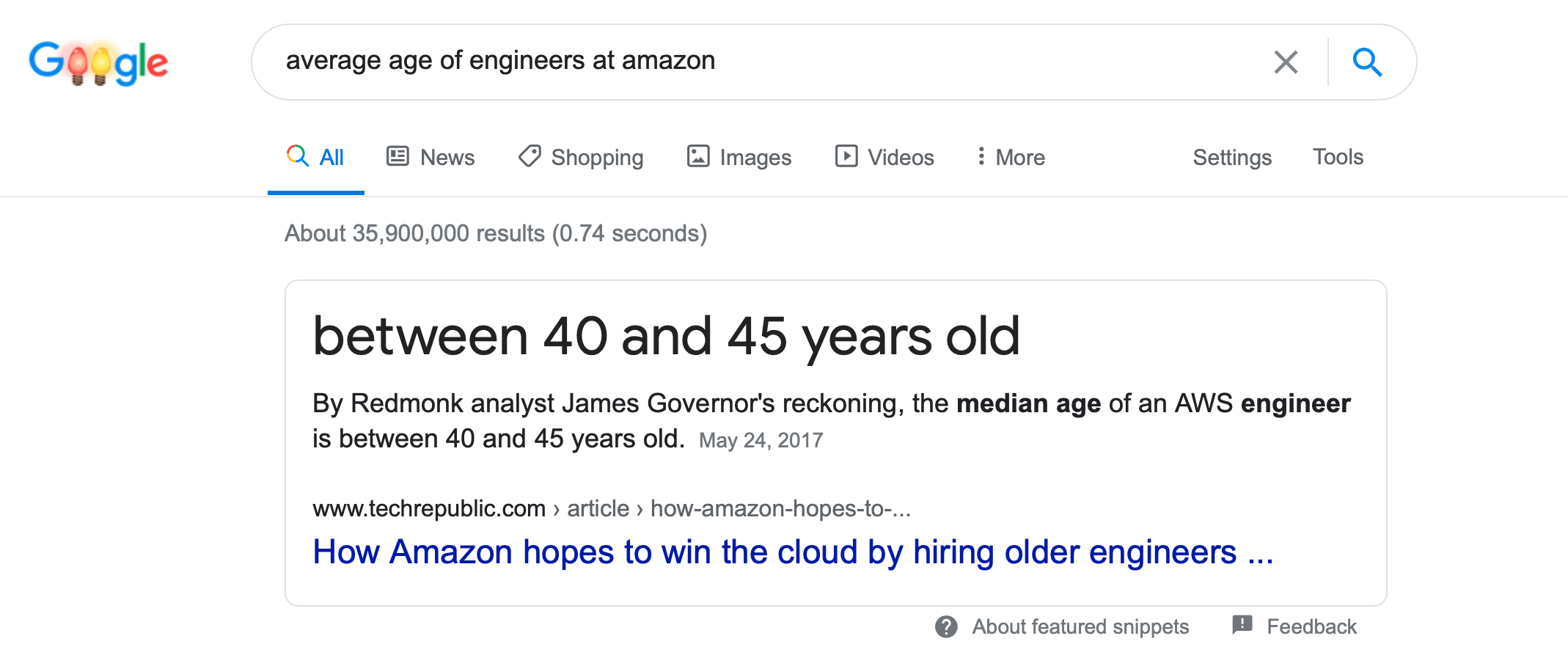

Дело в том, что есть преуспевающая группа инженеров 40 лет, которые продолжают разрабатывать высококачественное ПО. Вот еще данные, которые я нагуглил:

Похоже, эта возрастная категория вполне устраивает технического гиганта — Amazon.

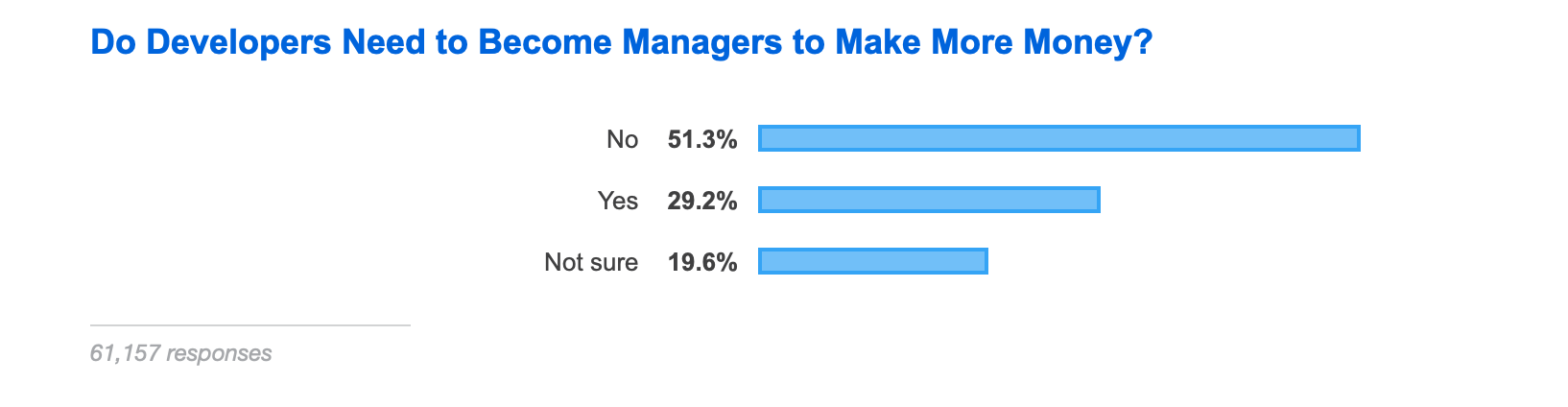

Нужно ли направлять карьеру в сторону управления?

Только если вы этого хотите. Менеджмент — это другой набор навыков. Чтобы преуспеть в лидерстве, вам нужны опытные инструкторы и менторы. Распространено заблуждение, что человек становится менеджером, потому что он достаточно долго выполняет свою работу. Если вы выберете путь лидерства, относитесь к нему как к новой профессии или навыку. Пройдите обучение и тенью следуйте за теми, кого уважаете, чтобы понять, как работают эти люди. Оби-Ван Кеноби — ваш лучший друг. Я рекомендую выполнить курсовую работу с опытным профессионалом, который разбирается в том, чему и как учить лидеров. Управление — это не кладбище слонов из мультфильма «Король Лев», а увлекательное направление, которое выбирают профессионалы. Для тех, кто хочет профессионально программировать, даже после 40 лет есть надежда. Согласно опросу StackOverflow 2019 года, 51 % респондентов считает, что переходить в менеджмент не нужно, чтобы заработать больше денег.

Скриншот автора из опроса разработчиков на Stack Overflow в 2019 году

У любой возрастной группы есть много вариантов. Индустрия программного обеспечения молодая, но огромная. Когда я много лет назад работал в Symantec, у них появилась понятие, которое вернулось в профессию: главный инженер. Эти инженеры — уважаемые люди, эта должность того же уровня, что у менеджеров и вице-президентов, но внимание этих людей сосредоточено исключительно на инженерии. Независимо от того, являетесь ли вы главным инженером, архитектором или другим специалистом, у программиста есть масса возможностей, чтобы продолжать работать. Если в вашей компании нет этой должности, предложите её. В IMS я создал должность «Главный технологический руководитель», чтобы мигрировать в облако.

Сколько лет может работать программист?

Работайте до тех пор, пока это весело, и до тех пор, пока вы не упадете. Спрос на талантливых инженеров по-прежнему высок. Ключ к успеху — быть продуктивным. Принято считать, что мы переобучаемся каждые четыре-шесть лет. Конкретной возрастной границы нет, она зависит от человека. Когда мне было 30, я работал с 67-летним инженером, который работал намного лучше всех остальных. Он был именно тем человеком, который решал самые отвратительные проблемы в подсистеме.

Билл был сообразительным и умел приносить пользу. Он разумно тратил силы. Помогал с проблемами в производственной среде, но большую часть времени он уделял тому, чтобы уберечь нас от этих проблем, ощущая, что многих инженеров поощряли за то, что они работали ночью, чтобы исправить ошибку. Он говорил об этом так: «Представьте, что я сломаю окно прямо перед вами, а потом получу прибавку за его ремонт».

Что делать инженеру старше 40?

Основы бессмертны. Оставайтесь стойкими

Умение и талант всегда вознаграждаются. Любая хорошая руководящая команда продолжит работать с лучшими людьми, каких только сможет найти. Как ни странно, я не знаю ни одного инженера-программиста, который бы не работал, независимо от возраста. Инвестирование в основы позволит вам, когда нужно, погрузиться в технологии. Чтобы освоить любую технологию, я использую базовые принципы. Читаю как сумасшедший, всё время что-то пробую. Программирование — моё охотничье копьё. Я всегда могу писать код, если у меня есть профессиональные качества, которые меня спасают.

Не позволяйте модным технологиям пройти мимо

Коллеги думают, что вы старый, если вы не знакомы с новейшими, передовыми технологиями. Не важно, когда вы родились, важно, насколько вы соответствуете времени. Вспоминается, как я разговаривал о контейнерах с инженером помоложе. Он читал мне лекции о Docker и не знал, что я работал с контейнерами с рассвета этой технологии. Не задумываясь, я преподал моему лектору урок истории. Тогда мне и пришло в голову: нужно быть в курсе событий, и не важно, как я смотрю на какой-то стек технологий. Я имею в виду такой вопрос: на что ещё я трачу время как человек, который занимается технологиями? Оставайтесь в курсе последних тенденций. Чтобы быть профессионалом в нужный момент, нужно иметь достаточно глубокое понимание.

Изучение конкретных навыков

Многие работодатели требуют конкретных навыков. В этом отношении я заметил небольшую выгоду, которую можно извлечь, если сосредоточиться на N годах Angular или на другом стеке технологий. Это не о возрасте; это о том, чтобы соответствовать времени. Бытует мнение, что сорокалетние инженеры не успевают за новейшими технологиями. Это сбивает с толку, потому что 83 % всех веб-приложений используют REST. Подавляющее большинство этих приложений вызывают некоторый интерфейс CRUD. CRUD API далеки от технологий посадки на Луну. Дело в том, что огромного пробела в навыках нет. В значительной степени все сводится к восприятию. Мой совет: оставайтесь в курсе событий, будьте активны. Убедитесь, что ваше ближайшее окружение понимает, что вы по-прежнему соответствуете времени.

Заключение

Квалифицированные инженеры попадают в ловушку, полагая, что невидимый возрастной барьер ограничивает их ценность. У некоторых людей в самом деле есть предвзятое представление о том, что вы можете делать в 40 лет, но это их границы, а не ваши. Планирование, взаимодействие и чистое желание позволят вам преодолеть заблуждения о возрасте и продолжить процветать как человеку, который вкладывается в дело.

- Профессия Data Scientist

- Профессия Data Analyst

Пользователи

7.0

Оценить игру

Дата выхода:

9 сентября 2021 г.

Разработчик:

Deck Nine Games

+344.1

Пол: жен.

Возраст: 32

На сайте: с 21.10.2014

Комментариев: 864

15 сентября 2021г.

18K

Актуально для платформы: PS4

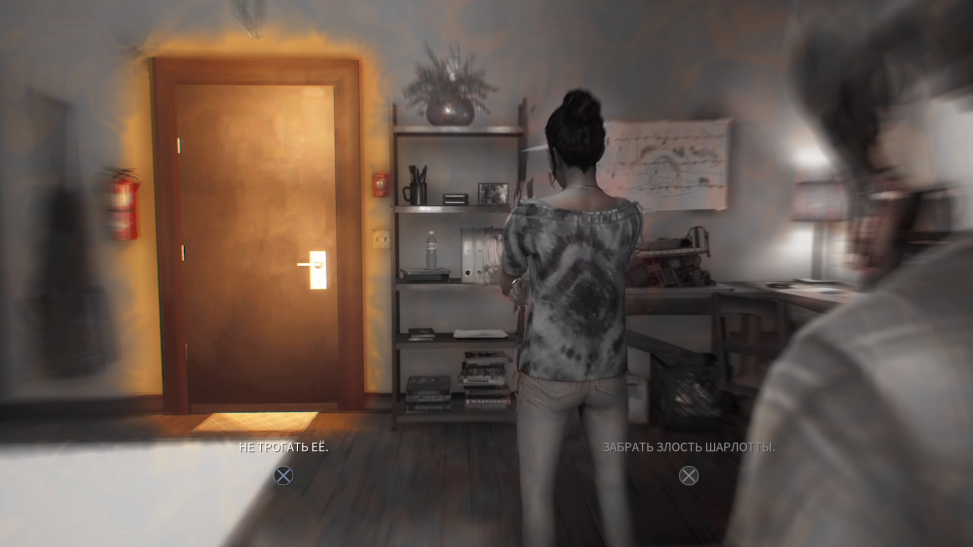

Не знаю уж, совпадение это или авторская задумка, но действие каждой из частей Life is Strange разделяют три года. События приквела Life is Strange: Before the Storm происходят в мае 2010 года, События оригинальной игры разворачиваются в октябре 2013-го, а никак не связанная с ними сюжетно Life Is Strange 2 начинается в октябре 2016-го. Life Is Strange: True Colors продолжает традицию: история, рассказанная в ней, случилась спустя три года, в 2019-м.

Knockin’ On Heaven’s Door

Главная героиня True Colors, 21-летняя Алекс Чэнь, приезжает в живописный и уютный американский городок (разве в серии Life is Strange бывают другие?) к своему брату Гейбу, которого очень давно не видела. После определённых событий (даже в описании игры в Steam сказано каких, но лишний раз спойлерить всё же не хочу) протагонистка начинает своё независимое расследование — ведь у каждого тихого городка есть свои тайны. Незадолго до этого выясняется, что Алекс не простая девушка, а особенная: она может видеть и понимать чувства других людей — а это ли не чудо в наше суровое токсичное время? А чтобы мы не сомневались, что суперспособность настоящая, при применении своей силы героиня, так же как и Макс или Даниэль, вытягивает руку вперёд.

Городок Хэйвен-Спрингс, куда приезжает Алекс, с первого взгляда тоже кажется необыкновенным. На его главной улице уютно устроились магазин винила, винтажный бар, аптека с запрещёнными в России, но разрешёнными в штате Колорадо психоактивными веществами… Ну вы знаете эти шахтёрские городки. Барбершопа только не хватает, чтобы местным работягам было где ровнять свои усищи. Кругом, само собой, восхитительная природа — горы, лес и речка.

Я могла бы саркастично заметить, что, мол, видимо, это хипстеры-разработчики так себе представляют типичную американскую провинцию, если бы они сами не были оттуда родом. Тут уместно отметить, что за True Colors ответственны не французы из DONTNOD, а небольшая колорадская студия Deck Nine. Именно она четыре года назад сделала Before the Storm и теперь полноправно занимается развитием всей серии.

Несмотря на то что от эпизодической системы Deck Nine отказалась, разделение на главы в игре осталось.

В новой Life is Strange мы побываем всего в одном городке. Его обитатели (точнее, тот десяток человек, с которым мы знакомимся по прибытии) постепенно раскрываются на протяжении всех пяти эпизодов (кто-то более, кто-то менее). В дело вступила проверенная формула первой части — больше никакого дорожного приключения и кратковременных попутчиков, которые толком не успевают показать себя. Однако, по сравнению с оригинальной Life is Strange повествование в True Colors гораздо сильнее растянуто по времени: между эпизодами, каждый из которых занимает один день, иногда проходят недели. В этом плане история Макс Колфилд была куда компактнее и камернее и смотрелась более целостно, что ли. Приключения Алекс Чэнь по духу больше напоминают сериал, в котором иногда можно поизучать окружение.

В True Colors игроку скорее отведена роль наблюдателя: его влияние на историю сведено к минимуму. Сведён к минимуму и геймплей. Смотреть кат-сцены тут придётся куда чаще, чем взаимодействовать с предметами на локациях. В общем, самое то, чтобы вечером расслабиться на диване. Здесь есть своя законченная история, приятные персонажи, к которым волей-неволей начинаешь проникаться симпатией, неожиданные повороты (благодаря намёкам некоторые из них всё-таки предугадываются) и несколько интересных ситуаций. В общем, получился неплохой такой мини-сериал.

Однако как игра новая Life is Strange практически не работает. У неё нет никаких требований к навыкам своего зрителя, она не терзает его муками выбора и его последствиями. Формально выбор у Алекс есть, просто он, по сути, ни на что не влияет. В плане вариативности True Colors уступает даже проектам Telltale Games, где в разных прохождениях можно было и разными путями пойти, и локации какие-то пропустить, и диалоги совсем другие увидеть. Про Heavy Rain, Detroit: Become Human и Until Dawn я вообще молчу, но тут и бюджеты несопоставимые.

Один из лучших эпизодов игры — фэнтезийная «ролёвка». Тут есть и свой боевой геймплей в духе JRPG, и загадки, и отыгрыш с какой-никакой вариативностью. Конец, правда, немного предсказуем, но что поделать.

Weapon of Choice

Чтобы не быть голословной, перейду к примерам. Сразу отброшу мелочи типа мытья посуды и уборки квартиры — в следующей главе она всё равно будет прибранной, зато, если навести чистоту, в итоговой статистике будет стоять зелёная галочка напротив «Алекс убралась». Куда сильнее меня интересуют отношения со второстепенными персонажами и влияние на их судьбы. Тут всё тоже печально — никакого эффекта бабочки (а помните, как яростно первая часть на него ссылалась и как активно использовала образ этого насекомого!).

В начале игры Алекс знакомится с бойким мальчиком по имени Итан. Он рассказывает ей, что собирается пойти погулять в местные заброшенные шахты. Спустя какое-то время после разговора нам предлагается выбор: рассказать об этом взрослым или нет. Разумеется, я, как порядочный человек, сдала мальчишку, меня поблагодарили, а его пообещали поругать, но в итоге это ни на что не повлияло: он всё равно пошёл в шахты. Ну, наверное, Итан теперь будет ненавидеть Алекс, справедливо рассудила я. Но ребёнок оказался очень великодушным (или очень забывчивым) и не высказывал в дальнейшем ничего и близко похожего на обиду.

Спектр эмоций, которые видит героиня, ограничен. Поначалу это один только негатив: страх, гнев, печаль. За бортом остались похоть, хитрость, решимость, смущение, недоверие, шок, самодовольство, сосредоточенность и много-много чего ещё.

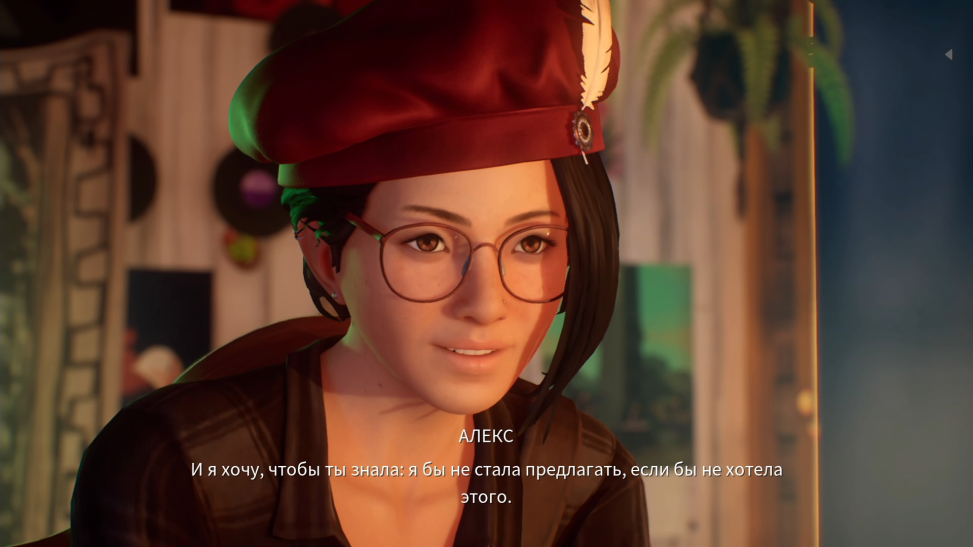

У Алекс есть два любовных интереса (и по совместительству помощника в расследовании) — Райан и Стеф. В первом прохождении я выбрала девушку, и в финале, когда мне нужна была (как я думала) её помощь, она, конечно же, сказала: «Алекс, ну как я могу тебя не поддержать!» Тогда я посчитала, что она сделала это из-за наших близких отношений, но каково же было моё удивление, когда во втором прохождении Стеф сказала мне точно такую же фразу. При этом я уже крутила роман с Райаном, а девушку игнорировала по полной. Один раз я даже на неё накричала, и она, не выдержав, ушла из квартиры.

Этот инцидент, кстати, меня приятно удивил: он случился уже тогда, когда я не ожидала от второго прохождения никаких существенных отличий от первого. Незадолго до этого Алекс говорила с одной из жительниц Хэйвен-Спрингс, которую обуял гнев. А мы, между прочим, не только ауры настроения читать можем, но и забирать у людей сильные негативные эмоции. В важные для сюжета моменты игра ставит нас перед выбором, помочь человеку облегчить страдания или оставить его наедине со своими эмоциями.

Весь эпизод в мастерской Шарлотты — это, наверное, одна из берущих за живое сцен в True Colors.

В первый раз я не стала вмешиваться: злость Шарлотты казалась мне оправданной, и в итоге девушка поборола её, а в конце игры снова вернулась к привычной работе. Но когда я забрала её чувства себе, то, во-первых, затем выплеснула их на друзей и, вместо того чтобы работать с ними сообща, стала разбираться с делами в одиночку. Во-вторых, сама Шарлотта стала другой. Её гнев сменился холодным отчуждением. Вот оно! Реакция на мои поступки! Я уже обрадовалась, что девушку ждёт совсем другой финал, но… В эпилоге она опубликовала в местной соцсети точно такой же пост о том, что снова готова рисовать на заказ портреты обитателей Хэйвен-Спрингс. Такая тут вариативность.

Я прекрасно понимаю, что мои ожидания — это мои проблемы. А разработчики из Deck Nine сделали то, что хотели, — сюжетную историю про героиню с суперспособностью чувствовать настроение окружающих. И ведут себя персонажи так не потому, что игрок что-то сделал или не сделал, а потому, что так было нужно сценаристам. Сама история получилась плюс-минус интересная, все развешанные ружья в ней стреляют, трогательные моменты давят на эмоции, а персонажи вызывают желание им помочь. У некоторых второстепенных героев есть небольшие сайд-квесты, в которые даже необязательно вмешиваться во время прохождения (как вы уже поняли, глобально это мало на что повлияет), но это позволяет чуть лучше их узнать.

Есть небольшие задания и у нескольких обычных жителей города: помочь орнитологу найти редкую птицу или поставить для девушки из бара определённую песню в музыкальном автомате. Все они довольно просты и рассчитаны на внимательность игрока. А ещё они завязаны на способности Алекс видеть эмоциональную ауру людей и читать мысль, которая их гложет, — иначе как ещё ей понять, что людям нужна помощь! Причём поначалу героиня не использует свою силу во благо (и меня это очень возмущало), но потом желание помогать горожанам у неё всё-таки появляется. Можно считать это личностным ростом протагонистки. Наверное.

Первая задачка, которую должна решить Алекс, по надуманности даст фору многим русским квестам. Такое ощущение, что разработчики видели кошек только на фотографиях и, сидя за чашечкой кофе в «Старбаксе», фантазировали о том, как они работают.

Any Colour You Like

Почему-то писать про недостатки новой Life is Strange гораздо легче, чем про достоинства. Может даже показаться, что игра мне совсем не понравилась. Но это не так. В её атмосферу приятно окунаться, а по улочкам Хэйвен-Спрингс интересно ходить и изучать детали, искать особые предметы и слушать связанные с ними кусочки воспоминаний, позволяющие лучше узнать персонажей. По улочке, вернее: для исследования нам доступны только центральная улица, три магазина на ней, один бар и парк неподалёку. Да, бо́льшую часть игры Алекс будет гулять по одним и тем же локациям. И какими бы уютными они ни были, это, увы, надоедает. Ну вот, видите, я опять про плохое!

Привлекательности Хэйвен-Спрингс и его обитателям не в последнюю очередь добавляет обновлённый внешний вид серии. Новая Life is Strange стала выглядеть действительно по-новому. Так и хочется воскликнуть: как похорошела франшиза при Deck Nine! Алекс и её мимика чудо как проработаны, но вот второстепенные герои уже не такие детализированные, и некоторые из них выглядят как персонажи какой-нибудь The Sims. Через полгода посмотрим, как студии Deck Nine удастся обновить ещё и оригинал.

Наблюдать за лицевой анимацией Алекс, её ужимками и тем, как она хмурит брови, — одно удовольствие.

Ещё за день до релиза в Life is Strange: True Colors было несколько забавных графических багов: например, наушники, которые снимала с себя героиня, в следующей сцене снова оказывались на ней, а бокал, из которого она пила, вновь наполнялся зелёной жидкостью. Стакан-самобранку, как и наушники, впоследствии починили, но вот другие странные вещи, относящиеся больше к логике, чем к графике, всё ещё на месте и вряд ли когда-нибудь исчезнут. Это, например, полицейский, который прямо в форме пьёт в баре посреди рабочего дня, или очки, магическим образом остающиеся на героине в ситуации, в которой по всем законам физики их быть не должно.

Немаловажную роль в новой Life is Strange играет музыка. Персонажи говорят про музыку, слушают музыку, колбасятся под музыку, музыка звучит в ключевые моменты их жизни. Большинство засвеченных в игре групп и треков выдуманные, но есть и упоминания настоящих песен и альбомов. Например, в мире игры существуют Селин Дион (Celine Dion), The Smashing Pumpkins, Smash Mouth, Kings of Leon и Дайдо (Dido) (композиции двух последних исполнителей даже лицензированы для True Colors). Ну и, конечно же, невозможно не отметить сцену, где Алекс каверит «радиохэдовскую» Creep — главную песню всех страдающих одиночек, чувствующих себя никому не нужными. Банально? Пошло? Возможно. Но, чёрт возьми, как в итоге вышло трогательно и душевно. И со смыслом, так как хорошо бьётся с переживаниями героини о том, что она don’t belong here.

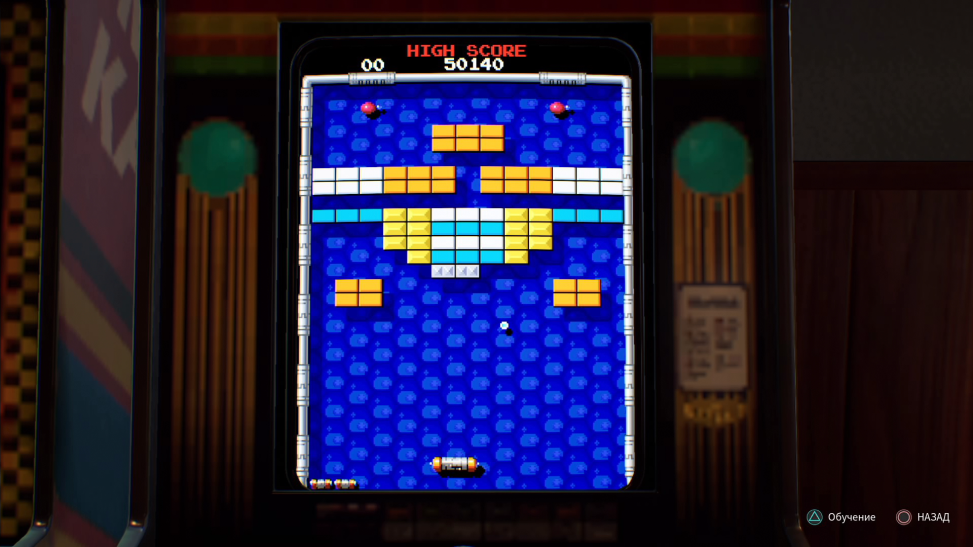

Как и в Twin Mirror, есть в True Colors и свои мини-игры. Отличная идея, на самом деле, вставить в игру такие вот автоматы: попробуй сам найти, запустить и поиграть в Arkanoid и Lode Runner, — слишком много возни. А тут уже всё готовое — удобно!

Помните фразу из первой Life is Strange: «Это действие будет иметь последствия»? Или уже ставшую мемом «Персонаж запомнит это»? True Colors — это будто насмешка над идеей, что игрок может что-то изменить в заранее написанной истории. Несмотря на то что в начале нас по классике предупреждают, что некоторые решения будут иметь последствия, наш выбор скорее просто отразится на строчке в итогах эпизода, чем реально повлияет на персонажей и их судьбы. Жителям Хэйвен-Спрингс по большому счёту плевать, как ты к ним относишься, — им важно сыграть свою роль. Плохо это или хорошо — решайте сами. Лично я записала отсутствие вариативности в минусы.

В своё время я, нисколько не терзаясь, поставила Life is Strange 2 «Проходняк» (и не жалею об этом). С True Colors меня, напротив, мучают сомнения. Тут вроде бы и история лучше, и персонажи интересней. Вот только выбор без выбора не даёт полного эмоционального отклика, и в финале не ощущаешь, что получил свою заслуженную концовку. Ближайшая интерактивно-киношная конкурентка новой Life is Strange — антология The Dark Pictures даёт куда больше геймплея и вариативности (хотя по части сюжета и финальных твистов, как по мне, уступает).

True Colors сложно оценить объективно. Это будет одновременно «Проходняк» для тех, кто ожидал от свежего творения Deck Nine интерактивного кино, в котором поступки игрока важны, и «Похвально» для тех, кому просто хочется погрузиться в историю. Выбор в таком случае — это штрихи к твоему личному портрету. Этакий тест на эмпатию. Сможешь ли, как Алекс, сопереживать другим?

Плюсы: внешне серия стала ещё краше и уютнее; главная героиня и её ближайшее окружение детально проработаны, у них богатая мимика, они кажутся живыми; это снова история про людей и их взаимоотношения — больше никакой политики.

Минусы: выбор в игре мало на что влияет: глобальных решений, которые как-то отличают прохождения, тут всего два — с кем строить отношения и куда податься после сюжетных событий; механика эмоций не раскрыта на полную.