Одним из кавалеров, которые жили в Экебю, был малыш Рустер. Он умел играть на флейте и транспонировать ноты. Это был человек самого простого происхождения, бедняк, у которого не было ни родни, ни крыши над головой. Трудно пришлось ему, когда рассеялось кавалерское общество.

Не стало у него ни лошади, ни тележки, ни шубы, ни красного погребца с дорожной снедью. И побрел он пешком от усадьбы к усадьбе со своими пожитками, сложив их в узелок из белого носового платка с голубой каемкой. Опять Рустер приучился застегивать сюртук на все пуговицы до самого горла, чтобы не разглядывали посторонние люди, какая на нем надета рубашка да есть ли жилет. В просторные карманы он складывал все самое драгоценное из своего достояния: разобранную на части флейту, плоскую дорожную фляжку и нотное перо.

Он знал ремесло нотного переписчика и в прежние времена без труда нашел бы себе работу, да на его беду свет переменился. Год от году в Вермланде все меньше музицировали. И вот уже гитара на истлевшей ленте и валторна с выцветшей кисточкой на шнурке отправились вместе с ненужным хламом на чердак, где уже давно пылились продолговатые, окованные железом скрипичные футляры. И чем реже Рустеру приходилось брать в руки перо или флейту, тем чаще он вспоминал про фляжку, и в конце концов стал горьким пьяницей. Не повезло ему, бедняге.

Ради старой дружбы его еще принимали в окрестных усадьбах. Но встречали скрепя сердце, а провожали с радостью. От него несло затхлым запахом и винным перегаром, он быстро хмелел от одной рюмки и начинал нести всякую околесицу. Гостеприимные хозяева боялись его как чумы.

Однажды под Рождество он отправился в Лёвдаль, к знаменитому скрипачу Лильекруне. Когда-то Лильекруна тоже жил в компании кавалеров, но после смерти майорши вернулся на свой крепкий хутор Лёвдаль и остался там жить. И вот незадолго перед Рождеством, в самый разгар предпраздничной уборки, туда явился Рустер и спросил, не найдется ли для него какая-нибудь работенка. Лильекруна дал ему переписывать ноты, только чтобы его занять.

— Уж лучше бы ты его не привечал, — сказала ему жена. — Теперь он нарочно проковыряется подольше, и нам придется оставить его у себя на Рождество.

— Пускай уж остается, больше ему некуда деваться! — ответил Лильекруна.

Он угостил Рустера пуншем и водкой, они выпили, и Лильекруна словно заново пережил с ним былые кавалерские денечки. Однако у Лильекруны было тоскливо на душе. Он, как все, тяготился Рустером, хотя и старался не подавать вида, свято чтя законы дружбы и гостеприимства.

В доме у Лильекруны праздничные приготовления начались за три недели до Рождества. Хлопот было много, и все домашние трудились, не покладая рук. Ходили с красными глазами, оттого что и поздней ночью работали при свечах и при лучине, подолгу мерзли в пивоварне и холодном сарае, пока солили мясо и варили пиво. Однако и хозяйка, и домочадцы все терпели и не жаловались, зная, что после всех трудов наступит сочельник, и тогда все изменится, как по волшебству. На Рождество само собой откуда-то приходит веселье и радость, все будут шутить и смеяться, сыпать стихами и поговорками, ноги сами запросятся в пляс, и припомнятся забытые слова и мелодии, которые, оказывается, не забыты вовсе, а только до поры до времени дремали в глубине памяти. И все станут добрыми, такими добрыми друг к другу!

А когда появился Рустер, все домочадцы решили, что праздник испорчен. Так думали и хозяйка, и старшие дети, и верные слуги. При виде Рустера в них закралась гнетущая тревога. Они боялись, что встреча с Рустером разворошит в душе Лильекруны старые воспоминания, вспыхнет огненная натура великого скрипача, и тогда прости-прощай дом и семья! В прежние времена ему не сиделось дома.

С тех пор как Лильекруна вернулся домой, прошло уже несколько лет, и за это время все домочадцы несказанно полюбили хозяина. Он много значил для своих домашних, особенно в рождественский праздник. Его обычное место было не на диване и не в качалке, а на узкой, отполированной до блеска скамеечке около печки. Сядет он, бывало, в своем уголке и пустится в сказочное путешествие. В этих странствиях он объездил всю землю, парил в звездной вышине, и выше звезд залетал. Он то играл на скрипке, то рассказывал, а все домашние собирались в кружок и слушали. Жизнь становилась невиданно прекрасной и возвышенной, когда ее освещало сияние его богатой души.

Поэтому его и любили, как любят Рождество, радость, весеннее солнышко. Приход Рустера всех взбаламутил и нарушил праздничное настроение. Они так старались, но все их труды пропадут понапрасну, если Рустер сманит за собой хозяина. Несправедливо это и обидно, что какой-то пьянчужка навязался на шею благочестивым людям, а теперь рассядется за рождественским столом и всем испортит праздник.

В сочельник утром Рустер кончил переписывать ноты и завел речь о том, что ему пора прощаться и в путь, хотя на самом деле он, конечно, рассчитывал остаться.

Лильекруне отчасти передалось общее раздражение, поэтому он довольно-таки вяло предложил Рустеру не спешить с уходом, чтобы встретить здесь Рождество.

Малыш Рустер был вспыльчив и горд. Он покрутил усы, тряхнул черными кудрями, которые, как туча, вздымались над его челом: «Что, мол, ты хочешь этим сказать? Уж не думаешь ли ты, Лильекруна, что, кроме твоего дома, мне некуда пойти? Вот еще! Да меня ждут не дождутся на железной фабрике в Бру! Для меня, мол, и комната приготовлена, и чарка с вином налита! Одним словом, мне надо спешить, только вот не знаю, кого навестить первого».

— Бог с тобой! — ответил Лильекруна. — Поезжай, коли ты так хочешь!

После обеда Рустер испросил взаймы лошадь и сани, шубу и меховую полость. С ним послали работника, чтобы тот отвез Рустера в Бру, и наказали ему поскорей возвращаться: похоже было, что разыграется метель.

Никто не поверил, что Рустера где-то ждут или что найдется такое место в округе, где бы ему были рады. Однако всем так хотелось поскорей от него отделаться, что никто не признался перед собой в этих мыслях. Гостя торопливо спровадили, ожидая, что без него в доме сразу же станет хорошо и весело.

В пять часов все собрались в зале, чтобы пить чай и плясать вокруг елки, но Лильекруна был молчалив и печален. Он не садился на волшебную скамейку, не притронулся ни к чаю, ни к пуншу, не сыграл им польку, отговорившись тем, что будто бы неисправна скрипка, а кому охота плясать и веселиться, те пускай, мол, обходятся сами.

Тут уж и хозяйка встревожилась, и дети расстроились, и все в доме пошло вразброд. Грустное получилось Рождество.

Молочная каша свернулась, свеча зачадила, из печи повалил дым, за окном поднялся ветер, разыгралась вьюга, и со двора потянуло ледяным холодом. Работник, которого послали отвозить Рустера, не возвращался, домоуправительница плакала, а служанки перессорились.

А тут еще Лильекруна вспомнил, что забыли выставить рождественский сноп для воробьев, и начал ворчать на женщин, что вот, дескать, старые обычаи позабыты, все бы вам только модничать, а сердечной доброты ни в ком не осталось. Однако они хорошо понимали, что на самом деле его мучают угрызения совести из-за того, что отпустил малыша Рустера и не уговорил его остаться на Рождество.

Вдруг хозяин встал, вышел вон и, запершись в своей комнате, начал играть на скрипке; такой игры от него давно не слыхали с тех пор, как он бросил бродяжничать. В музыке звучала злость и насмешка, страстный порыв и мятежная тоска: «Вы думали посадить меня на цепь, а мне не страшны ваши оковы! Вы думали принизить меня до вашей мелочности. А я вырвался от вас на волю, на простор. Эй вы, скучные, серые людишки, рабские душонки! Попробуйте меня поймать, если сможете угнаться!»

Послушав скрипку, жена сказала:

— Завтра он убежит, и ничто его не остановит, кроме Божьего чуда. Вот из-за нашего плохого гостеприимства мы сами накликали беду, которой боялись.

А малыш Рустер тем временем все ехал куда-то сквозь метель. Он ездил от усадьбы к усадьбе и везде спрашивал, нету ли для него работы, но нигде его не принимали. Ему даже не предлагали выйти из саней. У одних был полон дом гостей, другие сами собирались завтра ехать в гости.

— Поезжай к соседу! — отвечали ему повсюду.

Его даже звали пожить несколько дней и поработать, но только потом, после Рождества. Сочельник бывает раз в году, и дети с самой осени ждали праздника. Разве можно посадить за праздничный стол рядом с детьми такого человека! Раньше его охотно приглашали, но теперь другое дело: кому нужен такой пьянчужка, да и что с ним делать? Отправить в людскую — неуважительно, а с господами посадить — много чести.

Вот так и пришлось Рустеру разъезжать среди злой метели от усадьбы к усадьбе. Мокрые усы печально обвисли у него по губам, воспаленные глаза покраснели, взгляд помутнел, зато из головы выветрились винные пары. И тут он с удивлением подумал: «Неужели и впрямь никто не хочет меня у себя принимать?»

И вдруг, точно впервые увидев, какой он сам жалкий и опустившийся, он понял, как он противен окружающим. «Со мною все кончено, — подумал он. — Кончено с переписыванием нот, кончено с флейтой. Никому на свете я не нужен, никто меня не пожалеет».

Мела и завивалась вьюга, взметая сугробы и перенося их на новое место; вздымались столбом снежные вихри и неслись по полям, тучи снега взлетали на воздух и вновь осыпались на землю.

«Всё, как в нашей жизни. Всё, как в нашей жизни, — сказал себе Рустер. — Весело плясать, пока тебя несет и кружит, а вот падать, ложиться в сугроб и быть погребенным — обидно и грустно». Но в конце концов всем это суждено, а нынче настал его черед. Не верится, что вот и пришел конец!

Он уже не спрашивал, куда его везет работник. Ему чудилось, что он едет в страну смерти.

Малыш Рустер не сжег во время поездки старых богов. Он не проклинал свою флейту или кавалеров, он не подумал, что лучше было пахать землю или тачать сапоги. Он только горевал, что превратился в отслуживший инструмент, который не годится больше для радостной музыки. Он никого не винил, зная, что лопнувшую валторну или гитару, которая перестала держать лад, остается только выбросить. Он вдруг ощутил небывалое смирение. Он понял, что в этот сочельник пришел его последний час. Ему суждено погибнуть от голода или замерзнуть, потому что он ничего не умеет, ни на что не пригоден и у него нет друзей.

Но тут сани остановились, и сразу вокруг сделалось светло. Он услышал дружелюбные голоса, кто-то взял его под руку и увел с мороза в дом, кто-то напоил горячим чаем. С него сняли шубу, со всех сторон он слышал добрые слова привета, и чьи-то теплые руки растирали его закоченевшие пальцы.

Это было так неожиданно, что в голове у него все смешалось, и прошло четверть часа, прежде чем он очухался. Он не сразу сообразил, что снова оказался в Лёвдале. Он даже не заметил, когда работник, которому надоело таскаться по дорогам в метель и стужу, повернул назад и поехал домой.

Рустер не мог понять, отчего ему вдруг оказали такой ласковый прием у Лильекруны. Откуда ему было знать, что жена Лильекруны очень хорошо представляла себе, какой тяжкий путь выпало ему проделать в сочельник, выслушивая отказ всюду, куда бы ни постучался. И ей стало так его жалко, что она забыла все прежние опасения.

Между тем Лильекруна все безумствовал на скрипке, запершись в своей комнате. Он не знал, что Рустер уже вернулся. А Рустер сидел в зале, где были его жена и дети. Слуги, которые обычно встречали Рождество вместе с господами, на этот раз, увидав, что хозяевам не до праздника, убрались подальше от греха и сидели на кухне.

Хозяйка, не долго думая, задала Рустеру работу.

— Слышишь, Рустер, как наш хозяин весь вечер играет на скрипке? Мне надо на стол накрыть и приготовить угощение. А дети одни брошены. Придется уж тебе поглядеть за двумя младшенькими.

Изо всех людей Рустеру меньше всего приходилось иметь дело с детьми. Дети как-то не попадались на его пути ни в кавалерском флигеле, ни в солдатской палатке, ни в трактирах или на большой дороге. Он даже смутился перед ними и не знал, что и сказать, чтобы не оскорбить их слуха.

Рустер достал флейту и стал им показывать, как надо обращаться с дырочками и клапанами. Одному малышу было четыре года, другому шесть. Урок так их заинтересовал, что они совсем погрузились в новое занятие.

— Вот А, — говорил Рустер, — а это С, — и брал нужную ноту.

Но тут детям захотелось посмотреть, как выглядит А и С, которые надо играть на флейте. Тогда Рустер достал листок нотной бумаги и нарисовал обе ноты.

— А вот и нет! — сказали дети. — Это неправильно.

Они побежали за азбукой, чтобы показать, как надо писать буквы.

Тогда Рустер стал спрашивать у них алфавит. Дети отвечали, что знали, иной раз и невпопад. Рустер увлекся, усадил мальчуганов к себе на колени и начал их учить. Жена Лильекруны, хлопоча по хозяйству, мимоходом прислушалась и очень удивилась. Это было похоже на игру, дети хохотали, но ученье шло им впрок.

Так Рустер развлекал детей, но голова его была занята другим, в ней бродили мысли, которые привязались во время метели. Он думал, что все это мило и прекрасно, но только уж не для него. Его, как старую рвань, пора выбросить на свалку. И вдруг он закрыл лицо руками и заплакал.

Жена Лильекруны взволнованно подошла к Рустеру.

— Послушай, Рустер! — заговорила она. — Я понимаю, что тебе кажется, будто все для тебя кончено. Музыка перестала быть тебе подспорьем, и ты губишь себя водкой. Так вот, на самом деле для тебя еще не все пропало, Рустер!

— Какое там! — вздохнул Рустер.

— Ты же сам видишь, что возиться с детишками, как сейчас — занятие как раз по тебе. Если ты начнешь учить детей чтению и письму, ты снова станешь для всех желанным гостем. Вот тебе инструменты, на которых играть ничуть не легче, чем на флейте или на скрипке. Взгляни-ка на них, Рустер!

И с этими словами она поставила перед ним двух своих детей. Он поднял взгляд и, сощурясь, как от яркого солнца, посмотрел на них мутными глазами. Казалось, будто он с трудом может выдержать ясный и открытый взгляд невинных детских глаз.

— Посмотри на них, Рустер! — строго повторила жена Лильекруны.

— Я не смею, — ответил Рустер, пораженный ослепительным сиянием непорочной души, которое светилось в прекрасных детских глазах.

И тут жена Лильекруны рассмеялась звонко и радостно.

— Придется тебе к ним привыкать, Рустер! Ты можешь на весь этот год остаться у меня в доме учителем.

Лильекруна услышал смех своей жены и вышел в залу.

— Что тут такое? — спросил он. — Что тут такое?

— Ничего особенного, — ответила жена. — Просто вернулся Рустер, и я договорилась с ним, что он останется у нас учителем при малышах.

Лильекруна воззрился на нее в изумлении:

— Ты решилась? — повторил он. — Ты осмелилась? Неужели он обещал бросить…

— Нет! — сказала жена. — Рустер ничего мне не обещал. Но ему придется очень следить за собой и держать ухо востро, потому что здесь ему каждый день нужно будет смотреть в глаза маленьким детям. Кабы не Рождество, я бы никогда не решилась на такое, но уж коли Господь наш решился оставить среди нас, грешных, не просто малого ребенка, а своего сына, то уж, верно, и я могу позволить, чтобы мои дети попытались спасти одного человека.

Лильекруна не мог вымолвить ни слова, но его лицо подергивалось и вздрагивало каждой морщинкой, как всегда, когда он бывал поражен чем-нибудь величественным.

Затем он благоговейно, с видом ребенка, который пришел просить прощения, поцеловал руку своей жены и громко воскликнул:

— Подите сюда, дети, и все поцелуйте ручку своей матушке!

Что и было сделано, а после в доме Лильекруны весело отпраздновали Рождество.

Текст: Андрей Цунский

Никто не назовет ноябрь месяцем веселым. Это месяц наступления зимы, коротких дней, мрачноватых сумерек – а до Рождества и Нового года еще очень далеко.

Ну нет, разве уж так далеко? – возразите вы, и я сразу угадаю, что вы – человек взрослый. Будь вы ребенком – представили бы, сколько недель, воскресений, походов в школу или в детский сад до этого самого любимого праздника.

Не знаю, случайно или нет, но именно в ноябре родилось сразу несколько сказочниц и сказочников, таких непохожих друг на друга. Впрочем, одно их объединяет.

Их сказки любят и дети, и взрослые. Кстати, может быть, именно это – секрет настоящих сказочников?

Третьего ноября родился Самуил Маршак. Какой же он сказочник – спросите вы? Формально вы будете правы. Он бы и сам себя так называть не стал. И все же… Разве рассеянный с улицы Бассейной – не сказка? Что-что? А, вы живете в Санкт-Петербурге, и вы знаете такого, это ваш приятель, он именно такой – вечно все перепутает, живет как раз на Бассейной улице? И по-вашему – никаких чудес? Что-что? В сорок пятом доме, напротив Парка Победы? Я его, кстати, тоже знаю. Ну вот вам и доказательство! Когда написано это стихотворение? В 1930 году.

Тогда нашего общего знакомого, и даже мамы и папы его и на свете не было, а стихотворение уже было написано! Разве не чудо? Там, где чудеса, – там и сказки. Кто сказал «тоже мне чудеса»? Тогда вы упрямый Фома, и дорога вам в март, к Сергею Михалкову. А мы — в ноябре – ждать не станем и почитаем про дом, который построил Джек. Кстати, вы помните?

- Вот два петуха,

- Которые будят того пастуха,

- Который бранится с коровницей строгою,

- Которая доит корову безрогую,

- Лягнувшую старого пса без хвоста,

- Который за шиворот треплет кота,

- Который пугает и ловит синицу,

- Которая часто ворует пшеницу,

- Которая в тёмном чулане хранится

- В доме,

- Который построил Джек!

Мой вам совет – если захотите посмешить каких-нибудь малышей, начните учить стихотворение с конца. И тогда точно не забудете.

А 6 ноября родился Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Не помните такого? Плохо. Нет, то, что вы не помните – ерунда, плохо, конечно, но ничего не поделаешь: вы взрослый, вы уже выросли, у вас уже есть свои дети. А вот то, что Мамина-Сибиряка не знают они… Они правда не читали сказку «Серая шейка»? Притчу о Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке? Сказка «Про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу» тоже им неизвестна? Эх, не пришлось бы вам на старости лет почитать сказку «Упрямый козел». Того же автора… И козел – это не вы, не надейтесь — ни в коем случае! Если бы читали сказку – поняли бы, что в данном случае «не козел» — это не комплимент.

Ну сами-то помните хоть мультфильм «Серая шейка»? Когда-то он был озвучен настоящим оркестром, а не пластмассовым синтезатором. Его сняли в 1948 году, после войны. Его еще можно найти в первозданном виде! Вот только сказка-то кончается немного по-другому…Если у вас есть под рукой ребенок или несколько – есть шанс почитать им своим голосом прекрасную сказку хорошего русского писателя, написанную красивым русским языком – а уж потом посмотреть мультфильм вместе.

- — А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются. А весной ты старухе яичек нанесешь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая.

- Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху.

- — А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой.

- — Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются.

- Зайцы все это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.

Нет, вы только гляньте в окно? У вас есть за окном какой-нибудь водоем?

- «Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда все затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал все своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днем горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл ее зеркальным стеклом».

У нас на Севере уже так.

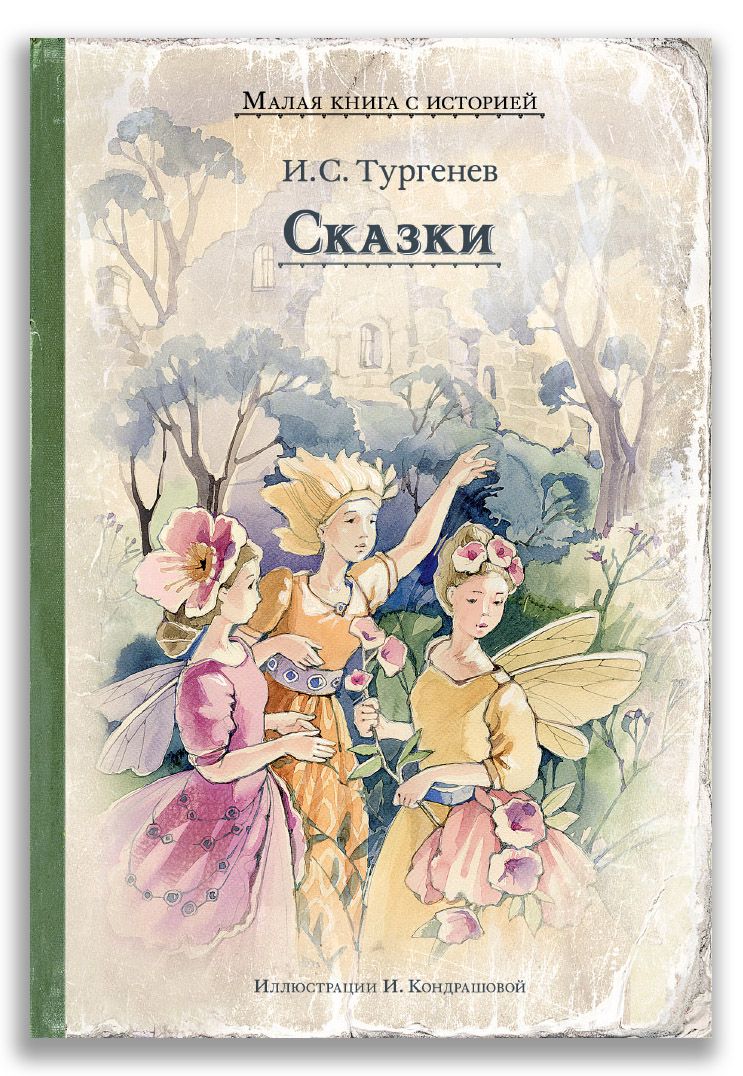

А девятого ноября родился Иван Сергеевич Тургенев. Что?! Сам ты друг Аркадий. А вот читал ли ты сказки Ивана Сергеевича Тургенева? Какая клятва на Воробьевых горах?! Ты «Каплю жизни» читал? А «Серебряную птицу и желтую лягушку»? А «Самознайку»? А, ну ты же сам все знаешь.

Тургенев И.С.» Сказки». Художник Кондрашова И.А., «ИД Мещерякова», 2021

Вот-вот, «Отстань со своим Базаровым». Знаешь, почему ты с такой ненавистью читал «Отцов и детей» в школе? Потому что ты и не знал, кто такой Тургенев, ты в детстве не читал его сказок, потом поленился хотя бы проглядеть «Записки охотника». Могила Базарова глубже, чем думал Тургенев. Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни оказалось во мраке нашего невежества – оно утонет в нем беззвучно и бесследно, и это пострашнее спокойствия равнодушной природы. Ладно-ладно, это я так, задираюсь для порядка.

А вот в самом деле, кто читал в детстве сказки Тургенева? Кому читали их бабушки или родители? Что, так и будет отдуваться за нас несчастная учительница? Которая, кстати, без нашей помощи не сумеет не только открыть детям русскую литературу, но даже подготовить их к сдаче ЕГЭ. Ну ладно, что я разворчался, в самом деле. А вы поищите сказки Тургенева, поищите.

«Мальчик недаром проглотил эту каплю — он стал знать все, что только доступно человеческому пониманию, он проник в тайны человеческого организма, и не только излечил своих родителей, — стал могуществен, богат, и слава о нем далеко прошла по свету» – тут вам и сказка, тут и профориентация. Так раньше называли помощь детям в выборе будущей профессии. Хотя насчет богат – это не про наших врачей.

А 11 ноября… Нет, ну зачем так сразу. Я тоже не изверг и к детям отношусь исключительно гуманно. Они еще не успели совершить преступлений, и не за что так их наказывать. Я о Евгении Ивановиче Чарушине, который родился в тот же день, на сказках которого вросли несколько поколений. И не только в России – вы будете удивлены, но их издавали в Англии, Франции, Японии, США, Индии, Австралии – и множестве других стран, а общий тираж превысил 50 миллионов!

Тут есть, между прочим, о чем подумать. В наших книжных магазинах найти Чарушина и вообще детские книги русских авторов порой не так просто. А вот яркие, ядовитых цветов картонажные изделия с импортными текстами бывших сказок, плохо переписанных на совершенно безликий манер – найти можно всегда. У нас любят повопить на тему патриотизма – но вот ситуация, где патриотизм и любовь к родной стране требуют не крика, а дела. Не болтовни, а денег. Так где же книга Чарушина «Про Томку»? Где его книжка «В лесу»? «Зверята», «Животные жарких и холодных стран»? С нашими, русскими чарушинскими картинками? Это книги для самых маленьких, по ним трехлетние дети могут научиться читать! И я знаю, что говорю. Да. Спасибо бабушке… Ага. Патриотизм порой куда проще на словах – и для взрослых. А на деле и для детей – не всегда получается.

- В прошлом году я всю зиму жил на Камчатке. А ведь это самый край нашей Родины. Там я и весну встречал. Интересно начинается камчатская весна, не по-нашему.

- Как побегут ручьи, как вскроются камчатские речки, прилетает из Индии красный воробей-чечевица и везде поёт свою песню чистым, флейтовым свистом:

- — Чавычу видел?

- — Чавычу видел?

- — Чавычу видел?

- А чавыча — это такая рыба лососёвой породы. И тут-то начинается самое интересное в камчатской весне.

- В это самое время вся рыба из океана заходит в речки, в ручьи, чтобы в самых истоках, в проточной пресной воде метать икру.

- Идёт рыба табунами, косяками, стаями; рыбы лезут, торопятся, толкаются, — видно, тяжело им: животы у них раздуты, полны икрой или молоками. Иногда они плывут так густо, что нижние по дну ползут, а верхних из воды выпирает.

- Ох, как много идёт рыбы!

- А говорят, в старину, когда на Камчатке было совсем мало людей, рыба шла ещё гуще.

Трудно теперь до Камчатки добраться и дорого. Зато людей там немного. Может, и рыба снова погуще пошла?

13 ноября родился Роберт Льюис Стивенсон. Ну, он, конечно, не сказочник. Но если вы в детстве не читали «Остров сокровищ» – нам не по пути. Вы не играли во дворе в пиратов? Не искали кладов? Не рисовали карту острова Сокровищ? Ну слава богу, будет чем заняться с детьми – или внуками. Нет книжки в доме?

Ну хоть подкаст послушайте тогда, зря я, что ли, старался? У меня горло болело, так что хрипел не нарочно. Говорят – как раз для Сильвера нормально получилось.

14 ноября. Ну, тут уж я и не знаю, что сказать, если вы не знаете, кто в этот день родился! Эмиль из Леннеберги, Калле Блюмквист, Пеппи Длинныйчулок, Малыш и Карлсон, наконец, появились на свет благодаря тому, что в этот день родилась Астрид Линдгрен.

Эта шведская дама создала героев, часть которых мы в России слегка переиначили на свой манер. Шведский Карлсон скорее похож на тролля или даже чертика. А у нас он герой, хулиган – ну так все мы немножко хулиганы, что уж скрывать. Сама Астрид Линдгрен поделилась с переводчицей Лилианной Лунгиной – «И правда, есть в Карлсоне что-то русское».

Неужели вы забыли, кому принадлежат фразы, ставшие у нас чуть не поговорками: «Спокойствие, только спокойствие!», «Пустяки, дело житейское», «Так я не играю»? Или вы никого не курощали? Не забыли, вижу! А знают ли сказку о Карлсоне ваши дети или внуки?

Нет, я согласен, мультфильм у нас был прекрасный, и голоса Василия Ливанова и Фаины Раневской неподражаемы. Но есть ли у вас такая книга? Не говоря уже о множестве других книг этой чудесной сказочницы? А самое главное – будут ли дети (или внуки), читая эту сказку своим внукам, когда-нибудь потом, там, где не будет уже нас, – вспоминать ваш голос?

И в этот же день родился наш московский сказочник Лев Устинов. Когда-то он был самым популярным детским драматургом – его пьесы одновременно шли в десятках театров десятка стран. «Остров Пополам», «Недотрога», «Недотепино детство», «Великий капитан» – все это можно было увидеть почти в каждом городе, где есть театр. А началась его слава с совместной постановки в легендарном «Современнике» шестидесятых годов – «Белоснежка и семь гномов».

А уж если почитать? Ну, можно поискать «Золотую собаку», «Попугая из приличной семьи», «Неделю рыжего кота».

Двадцатое ноября. А это не просто день рождения! Так, а давайте-ка вас проверим!

Знаете ли вы мальчика по фамилии Хольгерсен?

Нет. Ну, не страшно, в принципе можете и не знать.

Помните ли вы госпожу Кнебекайзе, и согласны ли вы, что петь у нее не очень получается, но голос у нее все же достаточно громкий?

Если вы ответили да, скажите честно, что просто угадали. Нет? Тогда пока сохраните тайну, проверим остальных.

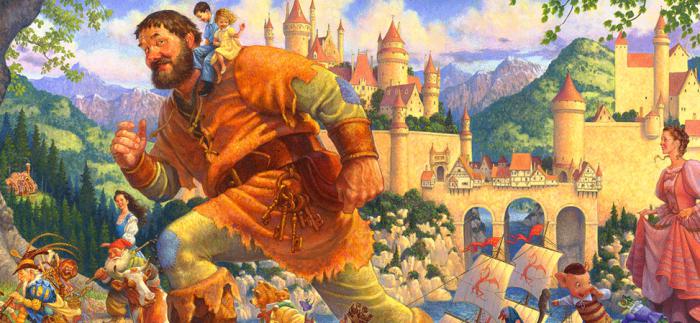

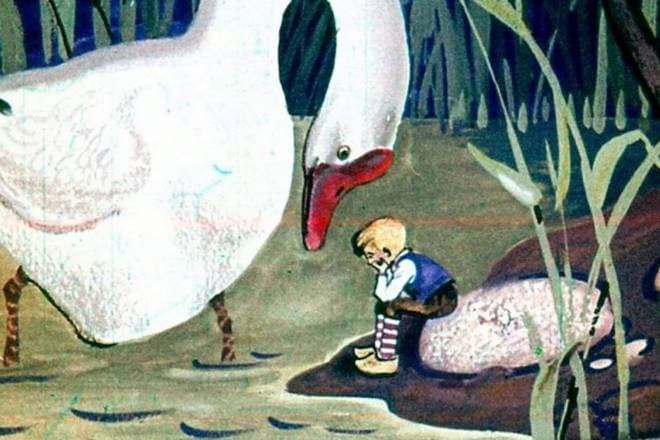

Доводилось ли вам оставаться в шляпе, когда король обнажает голову?

Ну конечно. Это день рождения великой Сельмы Лагерлеф. Акка Кнебекайзе – предводительница гусиной стаи. А Хольгерсен – фамилия Нильса, того самого, который со стаей гусей совершил свое удивительное путешествие. И эта фамилия не была названа в популярнейшем русском переводе. Сейчас можно выбрать перевод со всеми подробностями.

Не знаю, получал ли еще хоть кто-нибудь Нобелевскую премию по литературе – за сказку. Если нет – то зря. И Нобелевскому комитету пора устранить этот недостаток. Впрочем – дело ведь за малым, – нужна хорошая сказка, а они пишутся редко и уж точно не по заказу – даже если заказчик Нобелевский комитет.

По этой сказке также снят прекрасный мультфильм, но сначала все же лучше читать.

Но двадцатое ноября у нас на этом не кончается! Генрих Сапгир, чудесный поэт и сказочник, тоже родился в этот день. Если вы с детства увлечены морской романтикой, историей, древними легендами – срочно ищите «Тайну звездной карты» с иллюстрациями Алисы Порет! Это если у вас есть не совсем, но еще вполне маленькие дети или внуки. «Лошарик», «Волшебные фонарики» — тоже пригодятся.

А двадцать третьего ноября – Николай Носов! Ну как же можно представить себе детскую книжную полку без его Незнайки, без «Мишкиной каши», может быть, кому-то покажутся старомодными и ненужными «Митя Малеев в школе и дома» или «Дневник Коли Синицына». Но тут – как посмотреть. Мы не сможем оторвать от себя историю нашей страны. Но детей и в самые тяжкие годы нашей истории все-таки учили не обижать маленьких, не врать, не брать чужое… Может быть, по сравнению с этим упоминание в книге советских реалий – не самый большой грех?

24 ноября – снова день рождения, и снова сказочника — Карло Коллоди. Его персонаж в русской версии Алексея Толстого преобразился, что называется, до неузнаваемости, стал не таким уж и деревянным, хотя его нос успокоил бы даже Сирано де Бержерака. Сколько у нас прекрасных иллюстраций к этой книге выполнено! Бронислав Михайловский, Аминадав Каневский, Леонид Владимирский. Михаил Скобелев…

А фильм? Совсем старый (тот, где «В луже?» — «Глубже-глубже!» — «Глубже?» — «Да в луже, в луже», помните? Это когда-то было смешно) и скучноват, и детям нынешним уж совсем не годится, но тот, что с музыкой Алексея Рыбникова, где Владимир Этуш, Ролан Быков, Елена Санаева, Владимир Басов и конечно – Дмитрий Иосифов… Как-как? «Не зайдет?» Послушайте себя – каким языком вы говорите… «Не зайдет». Вы поставьте его детям, только не ждите их совершеннолетия. А, вы сказали «Я вас услышал»… Не знаю, как вашим детям, но вам «Буратино» посмотреть совсем не повредит.

28 ноября. Я знаю, и что я надоел, и что я сволочь, не при детях будь сказано (хотя они тоже догадываются). Нет, вот вы скажите, кто это написал?

- Ветхая избушка

- Вся в снегу стоит.

- Бабушка-старушка

- Из окна глядит.

- Внукам-шалунишкам

- По колено снег.

- Весел ребятишкам

- Быстрых санок бег…

- Бегают, смеются,

- Лепят снежный дом,

- Звонко раздаются

- Голоса кругом…

- В снежном доме будет

- Резвая игра…

- Пальчики застудят, —

- По домам пора!

- Завтра выпьют чаю,

- Глянут из окна, —

- Ан, уж дом растаял,

- На дворе — весна!

Сам ты Афанасий Никитин. Поэта зовут Иван Саввич, но это все равно не он! Блок это. Какой? Александр Александрович! Да, который «Двенадцать». Нет, не «12», а «Двенадцать»! Цифрами — это Михалков, причем Никита, не стихи и не для детей!

Не знали, что у Блока есть детские стихи? Между прочим, стихи не суслики, но вы их тоже не видите, а они есть.

А дальше – Вильгельм Гауф, Джонатан Свифт, Марк Твен…

К чему я столько распинаюсь про этот ноябрь? К тому, что вы то не дети, и время для вас бежит быстро. Месяц пролетит мгновенно. Вы притащите домой три источника и три составные части салата Оливье, студня и селедки под шубой (А, не мужское это дело, жена сбегает?), вручите ребенку новый телефон или джойстик, а сами проспите до восьмого января – или сколько там у нас объявят на Новый год выходных? Жене тоже будет не до того – она у плиты, а потом ей посуду мыть…

А вот один мой приятель делает так. Он ищет весь декабрь детские книги и мультики. Составляет для детей эвристические задачи (это как найти в интернете хорошую книгу, сказку, иллюстрацию, мультик, фильм). И все новогодние праздники у них есть занятие – ищут, собирают нехитрый макет и на принтере печатают свою новогоднюю книгу. С картинками. С загадками. Со всем, чем захотят. Со своими и всей родни, друзей и гостей фотографиями… У них таких уже три – причем количество экземпляров допечатывается по желанию. Внуки его учатся работать с интернетом, с фотошопом, с пауэр-пойнтом и еще много чем. И память остается, и программа для просмотра на праздники, и есть чем заняться, и взрослым мешают меньше… Ну да ладно. Это я так, помечтать. Не обращайте внимания. Да и до Нового года еще целый месяц с неделей… Что новости, почем нынче баррель?

Сельма Лагерлеф сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Жанр: авторская волшебная сказочная повесть

Главные герои сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

- Нильс, мальчик 12 лет, в начале повести озорник и хулиган, которого никто не любил. В конце становится отзывчивым и добрым. Во время путешествия помогает птицам и зверям и все его любят и хвалят.

- Гусь Мартин, был домашним, но полетел в Лапландию, нашел невесту, вернулся домой и завел гусят

- Акка, вожак гусиной стаи. Справедливая и строгая, но добрая и отзывчивая. Когда узнает Нильса лучше, старается помочь ему во всем

- Лис Смирре, хитрый и жестокий, завистливый, коварный, мстительный, посажен на цепь

План пересказа сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

- Пойманный гном

- Нильс становится маленьким

- В полет с Мартином

- Лис Смирре

- Нильс и бельчонок

- Нильс и крысы

- Праздник

- Изгнание лиса

- Смирре гонится за гусями

- Вороны и кувшин

- Смирре на цепи

- Бронзовый король и деревянный боцман

- Странный город под водой

- Нильс в берлоге

- Нильс спасает медведей

- Башмачок

- Мартин в плену

- Мартин встретил Марту

- В Лапландии

- Горго и тайна сов

- Путь назад

- Удачник и рукопись

- Дом, милый дом

- Гусенок Юкси

- Прощание с Аккой

Кратчайшее содержание сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» для читательского дневника в 6 предложений

- Нильс ловит гномика и становится маленьким, он улетает вместе с Мартином, белым гусем

- Нильс спасает гуся от лиса и его принимают в стаю

- Нильс помогает белке найти бельчонка. прогоняет крыс, сажает на цепь лиса и спасает медведей.

- Нильс оказывается в Лапландии, а гусь Мартин находит себе невесту и заводит гусят.

- Нильс узнает как стать человеком, но помогает Удачнику вернуть рукопись.

- Нильс возвращается домой и читает заклинание над капризным гусенком Юкси,он становится мальчиком и его родители счастливы.

Главная мысль сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Жизнь прекрасна и удивительная, как и мир вокруг нас, но дана она на добрые дела.

Чему учит сказка «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Сказка эта учит быть добрым и честным. Учит жертвовать своими интересами ради своих друзей, учит не боятся врагов и находить выход в трудных ситуациях. Эта сказка учит нас отзывчивости, смелости, бескорыстию. Учит любить природу, учит тому, что каждое живое существо в мире имеет право на счастье.

Отзыв на сказку «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Это очень красивая и интересная сказка, в которой на долю мальчика Нильса выпадает очень много опасных и увлекательных приключений. Из озорника и хулигана Нильс становится добрым и честным мальчиком, всегда готовым прийти на помощь другу. Он взрослеет и понимает, что мир прекрасен, а человек должен о нем заботиться и защищать. Мне очень понравилась эта сказка и я нисколько не пожалела о том, что прочитала ее.

Пословицы к сказке «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Жизнь дана на добрые дела.

Живи для людей, поживут и люди для тебя.

Кто не встречал в жизни трудностей, не станет настоящим человеком.

Краткое содержание, краткий пересказ сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» по главам

1. Лесной гном.

В шведской деревушке жил мальчик Нильс, большой проказник и озорник. Когда ему исполнилось 12 лет, отец и мать пошли на ярмарку, а Нильсу наказали учить уроки.

Нильс немного почитал книгу и заснул. А когда проснулся увидел открытую крышку сундука и маленького гномика. Нильс поймал гномика в сачок и тот стал просить отпустить его, суля золоту монету. Нильс решил что этого мало, но вдруг получил затрещину и выронил сачок.

Комната вдруг стала очень большой, а он, Нильс, стал размером с воробья.

Нильс выходит во двор и куры начинают его щипать. Кот также отказался ему помогать и чуть не съел.

В это время мимо пролетали дикие гуси и звали домашних гусей с собой, в Лапландию. Гусь Мартин собрался лететь, Нильс уцепился за него и оказался в воздухе.

2. Верхом на гусе.

Нильс боялся свалится, но вскоре привык лететь на гусе. Он стал просить Мартина повернуть домой, но тот пригрозил сбросить Нильса.

Вскоре Мартин стал уставать, но Акка, вожак лебедей, не стала останавливаться. Мартин начал падать и зацепился за ветлу. На ней он отдохнул и с новыми силами полетел за дикими гусями. Мартин догнал стаю.

Гуси приземлились у озера, но Мартин слишком устал, чтобы дойти до воды. Нильс дотянул его и Мартин напившись пришел в себя. Он принес Нильсу карасика и поблагодарил за помощь.

Акка расспросила Мартина и разрешила ему лететь вместе с дикими гусями, ей понравилась смелость гуся. Но она потребовала, чтобы Нильса не было.

Мартин решил тайком нести Нильса.

3. Ночной вор.

Ночью к гусям подкрался лис Смирре и утащил одного гуся. Нильс бросился вдогонку и схватил лиса за хвост. Смирре выпустил гуся и хотел отыграться на Нильсе. Нильс залез на дерево и оттуда смеялся над лисом. Гуси стали дразнить лиса и тот, пытаясь поймать их, совсем выбился из сил. Мартин снял Нильса с дерева и гуси полетели дальше.

4. Новые друзья и новые враги

Нильс полетел вместе с гусями. Ему приходилось питаться орешками, а один раз на него напали муравьи. Муравьи сильно покусали Нильса и он заболел. Мартин и Акка ухаживали за ним.

Однажды Мартин принес Нильсу орешков от белки Сирле, Нильс решил сходить к белке и поблагодарить ее. Сорока хотела показать Нильсу дорогу, но завела в чащу и улетела.

Нильс находит гнездо белки и узнает, что один бельчонок пропал. Нильс находит бельчонка и возвращает его Сирле. Его хвалят лесные птицы.

5. Волшебная дудочка

Стая гусей садится возле ручья рядом от Глимменгенского замка. В гости к гусям приходит аист Эрменрих. Аист рассказывает про крыс, которые атакуют замок. Нильс соглашается помочь и летит с аистом и Аккой.

Крысы окружили замок, но Нильс заиграл на дудочке и увел крыс в воду. Волшебную дудочку, которую слушаются все звери, принес филин, которому дал ее лесной гном.

Нильс прослыл бесстрашным победителем крыс.

6. Праздник на горе Кулаберг

Нильса берут на праздник птиц и зверей, на котором не был ни один человек. Птицы прилетали целыми облаками. Среди зверей оказался лис Смирре, который хотел поймать дикого гуся их стаи, но гусей предупредил воробушек. Смирре убил воробья и его судили все звери и птицы. Смирре изгнали из стаи и откусили ему кончик уха.

Нильс слышит разговор сов и узнает, что есть способ стать человеком

7. Погоня.

Гуси летят под дождями на север. За гусями следует лис Смирре. Однажды он подговаривает куницу напасть на гусей, но гуси улетают, а куница рассказывает, что белый гусь бросил в нее камнем. Снова Смирре догоняет гусей и подговаривает выдру, но выдра возвращается с колючкой в лапе.

Смирре требует отдать ему Нильса, но Акка отказывает, а лис обещает преследовать стаю до конца.

8. Вороны с разбойничьей горы

Смирре встречает старых друзей — ворон, которые не могут открыть кувшин. Смирре говорит, что в кувшине серебро и предлагает воронам похитить Нильса.

Вороны крадут Нильса, но Нильс успевает крикнуть скворцам, что его утащили вороны.

Нильс открывает воронам кувшин с монетами и атаман ворон Фумле-Друмле относит его к деревне, чтобы он не попал к Смирре.

Нильс прячется от лиса под ногами крестьян, которые пинают лиса, приняв его за собаку. потом Нильс прячется в собачьей будке. Собака сбивает Смирре и Нильс надевает на лиса ошейник.

Прилетают гуси и смеются, узнав что Нильс посадил лиса на цепь

9. Бронзовый и деревянный.

Гуси остановились на ночь в городе. Нильс хочет посмотреть на людей. Нильс дразнит бронзовую статую и она идет за ним. Нильс убегает от бронзового человека и видит человека деревянного. Нильс отдает деревянному монетку и тот прячет Нильса в шляпе.

Бронзовый оказывается королем и велит деревянному боцману следовать за ним. Они идут на верфь и отдают честь старому кораблю, сняв шляпы. Бронзовый видит Нильса и в ярости разбивает деревянного.

Нильс делает памятник деревянному и возвращается к гусям.

10. Подводный город

Гуси летели над морем. Гуси пережидают бурю на волнах и чуть не попадаются тюленям.

Нильс бросает в море монетку, но та падет на песок. Нильс бежит за монетой и оказывается в городе. Все жители города смотрели на башенные часы. Купцы тащат Нильсу самый разный товар и просят только одну монетку. Нильс вспоминает, что монетка осталась на берегу, бежит к ней и город исчезает.

Нильса находят гуси. Акка рассказывает историю города, жители которого были очень жадными и топили все корабли, чтобы не показать путь в свой город. За это на них рассердился морской царь и затопил город. Раз в столетие город на час всплывает, и если какой-нибудь чужестранец войдет в город и что-нибудь купит, проклятье спадет.

11. В медвежьей берлоге

Нильс упал с Мартина и свалился в берлогу медведицы. Медвежата играют с Нильсом и совсем его замучили. Потом они ложатся спать и Нильс тоже засыпает. Ночью приходит медведь и хочет съесть человека , но медведица заступается за Нильса.

Когда медведи засыпают Нильс убегает. Он встречает охотников и узнает, что те идут к берлоге. Нильс возвращается и предупреждает медведей. Медведь уводит свое семейство и узнав, что Нильс тот самый, который путешествует с гусями, решает помочь ему. Он зовет ворона Фумле-Друмле, и тот относит Нильса к диким гусям.

12. В плену

У Нильса падает башмачок и они с Мартином спускаются за ним. Но башмачок находят Ооса и Матс, мальчик и девочка. Они решают примерить башмачок своему коту. Мартин выхватывает башмачок, но Матс ловит Мартина и называет его Марти.

Хозяйка видит, что это чужой гусь и несет его в дом. Нильс проникает в дом и перерезает веревки. Мартин убегает, но хозяйка хватает его. Нильс уколол хозяйку ножиком и та в изумлении отпустила Мартина.

13. Гусиная страна

Мартин с Нильсом останавливаются отдохнуть и Нильс знакомится с гусыней Мартой. Мартин и Нильс предлагают Марте лететь с ними. Они догоняют стаю и оказываются в Лапландии. Акка приветствует Нильса, а тот рассказывает про невесту для Мартина.

Вокруг прилетают все новые гуси, а Нильс строит себе дом с помощью ласточек.

У Мартина и Марты рождаются гусята

14. Приемыш.

К гусям прилетает орел Горго. Он говорит, что друзья Акки — его друзья. Когда орел улетает Акка рассказывает его историю.

Когда Горго был птенцом он потерял родителей и Акка кормила его. Горго вырос с гусями и считал себя гусем. Но все вокруг его боялись и Акка рассказала Горго правду про его рождение. Горго остался в Лапландии.

15. Тайна сов.

Акка показывает Нильсу Лапландию, а тот, видя снег на горах, вспоминает про тролля, который хотел построить дом на вершине горы и замерз.

Нильс видит чумы и местных жителей.

Нильс рассказывает Акке про разговор сов и та обещает узнать тайну, как Нильсу снова стать человеком.

Через три Акка зовет Нильса и тот видит рядом с гусыней орла. Оказывается орел летал в замок и подружился с совами. Орел рассказывает Нильсу о том, как ему стать человеком и заставляет выучить заклинание.

16. Удачник и неудачник

Гуси прощаются с Лапландией и отправляются на юг. Ворон Фумле-Друмле говорит Нильсу, что нашел того, кто захочет поменяться с ним местами. Он приносит Нильса в дом к юноше.

Жили в Упсале два студента — Удачник и Неудачник.

Неудачник принес Удачнику свою рукопись. рукопись была такой интересной, что Удачник забыл про экзамен, а когда вскочил, ветер унес все листы. На экзамене Удачник получил двойку и не знал, как сказать Неудачнику про потерянную рукопись. Удачник соглашается поменяться с Нильсом местами, чтобы его носили птицы.

Нильс читает заклинание, но останавливается. Он вместе с вороном собирает рукопись и возвращает ее Удачнику.

17. Дома.

Нильс возвращается домой и видит, как его родители в печали гадают, где же их сын.

Нильс прощается с Мартином. Но маленький гусенок Юкси не хочет лететь и говорит, что мечтает быть как Нильс. Тогда Нильс читает заклинание и Юкси становится размером с воробья. А Нильс снова становится мальчиком. Родители радуются.

Нильс перестает понимать гусей, он идет проститься с Аккой. Акка обнимает мальчика и гуси улетают.

Нильс стал снова ходить в школу и учится теперь на пятерки.

Признаки волшебной сказки в сказке «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

- Волшебное существо — гном

- Сказочные превращения — Нильс становится маленьким, а потом снова большим.

Рисунки и иллюстрации к сказке «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»

Сельма Лагерлеф

Биография

Начало жизни Сельмы Лагерлёф можно изложить при помощи самого короткого в мире рассказа, принадлежащего перу Эрнеста Хемингуэя «Продаются детские башмачки, неношеные». Но писательница, как Феникс, восстала из пепла, преодолела немощь, одиночество и бедность. Произведения шведской гуманистки пережили время и продолжают учить доброте и оптимизму.

Детство и юность

Поздней осенью 1858 года в семье отставного поручика Эрика и преподавательницы Элизабет Лагерлёф родилась девочка, которая через 50 лет первой из женщин удостоилась Нобелевской премии по словесности. Малышка, получившая имя Сельма Оттилия, была «гадким утенком» – с рождения слабенькой, а с 3 лет – парализованной. Но, в отличие от персонажа Андерсена, девочку окружали заботой и лаской. На семейном фото 1872 года именно Сельму, а не здоровых дочек ласково обнимает отец.

Непростое детство будущей писательницы скрашивали живописная природа Южной Швеции, в которой находилось родовое гнездо Морбакка, предания и легенды. В окружении девочки оказались две чудесные рассказчицы – бабушка и тетушка Нана (Оттилиана), знавшие множество сказок.

Хотя старшая из родственниц скончалась, когда Сельме было всего 5 лет, образ пожилой сказительницы навсегда сохранился в сердце Лагерлёф. В зрелом возрасте писательница поблагодарила Максима Горького за мастерство, с которым литератор в повести «Детство» нарисовал портрет седовласой бабушки-сказочницы.

В 9 лет благодаря усилиям медиков, щедро финансируемых отцом, Сельма стала самостоятельно передвигаться, а в 18 – ходить, опираясь на трость. За годы болезни будущий нобелевский лауреат прочитала сотни книжек и уже в 7-летнем возрасте захотела стать писателем. Первыми произведениями девочки стали маленькие рассказы и пьесы.

В 23 года Сельма поступила в подготовительный колледж, в котором подвергалась насмешкам как хромоножка и переросток. После окончания педагогической семинарии, обучаясь в которой, девушка опубликовала несколько сонетов в феминистическом журнале, Сельма начала работать в женской гимназии, ночи посвящая литературному творчеству.

Ученицы были в восторге от необычной учительницы, умеющей увлекательно рассказывать о трудных понятиях, а начальство, сомневающееся в профессиональной пригодности молодой преподавательницы, донимало девушку проверками.

В конце 80-х годов 19 века в жизни Сельмы Лагерлёф произошли печальные события – смерть любимого отца и продажа Морбакки за долги. Но начинающая писательница не сдавалась и вопреки обстоятельствам продолжала работать над первым романом «Сага о Йёсте Берлинге».

И тут девушке улыбнулась удача: известная газета объявила конкурс на произведение, интересное для читателей, в котором победила сага Лагерлёф. Гонорар за книгу и пожалованная королем стипендия позволили писательнице расстаться с преподаванием, сосредоточившись на литературном труде, и съездить на Святую землю и Апеннинский полуостров.

Книги

Успех произведений Лагерлёф во многом обусловлен усталостью от критического реализма читателей конца 19 века. Писательница возродила в шведской литературе традиции романтизма, умело использовала в творчестве фольклорные мотивы. Жизнь крестьян с радостями и горестями изображалась с теплотой и достоверностью. Сквозной темой книг Лагерлёф являются горечь потери родного очага и радость от его возвращения.

Роман «Иерусалим» с сочувствием рассказывает о шведских фермерах, под влиянием секты переселившихся на берега реки Иордан, чтобы умереть на Святой земле. «Император Португалии» повествует о бедняке, считающем себя монархом и находящем спасение в любви к блудной дочери.

Самым крупным произведением Лагерлёф является сага о роде Лёвеншёльдов, в которой события семейной хроники обусловлены пророчествами и проклятиями. Многие книги писательницы носят автобиографический характер – таковы «Сказка о сказке и другие сказки», «Морбакка», «Мемуары ребенка», «Дневник».

Самое известное произведение Сельмы Лагерлёф — «Путешествие Нильса с дикими гусями», написанное в качестве занимательного учебника по географии для шведских школьников. На создание книги писательницу мотивировало задание Союза народных учителей, а вдохновили сказки Редьярда Киплинга и голландская повесть «Серебряные коньки».

Шалунишка Нильс в результате волшебства уменьшается в размерах и на спине прибившегося к дикой стае гуся Мартина облетает всю Скандинавию. В ходе путешествия герой совершенствуется и из капризного озорника превращается в доброго и ответственного мальчика, ценящего семью и традиции, уважающего природу и историю родной страны. Черты писательницы отражены в образе хромоногой мудрой гусыни Акки Кнебекайзе.

Приключения Нильса хорошо знают в России. С 1912 по 2016 годы выпущено 5 переводов книги, наиболее известная из которых – версия Людмилы Брауде. В советской интерпретации домовой превратился в гнома, исчезли религиозные мотивы и самые кровавые сцены. В 1950 году по мотивам произведения в СССР сняли мультфильм «Заколдованный мальчик».

В 1909 году Лагерлёф удостоилась Нобелевской премии, благодаря которой сумела выкупить Морбакку.

Личная жизнь

Сельма Лагерлёф была верующим человеком. Судьба Спасителя неоднократно вдохновляла литератора на создание произведений, наиболее известные из которых: «Святая ночь», «Чудеса Антихриста», «Роза Христа», «Легенды о Христе». Уважение писательницы к Иисусу основывалась не на боязни, а на любви.

Среди увлечений Сельмы, помимо книг и творчества, можно назвать садоводство – в возвращенное с большими усилиями поместье славилось цветами, выращенными писательницей. Цитаты Лагерлёф свидетельствуют об оптимизме женщины.

Личная жизнь литератора долго была тайной. Когда архивы нобелевского лауреата рассекретились, выяснилось, что создательницу Нильса связывали продолжительные любовные отношения с двумя дамами – писательницей Софи Элькан и феминисткой Вальборг Оландер.

Неизвестно, являлась ли Лагерлёф лесбиянкой от природы, или к необычной ориентации Сельму подтолкнули невозможность вследствие хромоты найти мужа и превращение в ходе борьбы за Морбакку в «главного мужчину в семье».

Смерть

Сельма Лагерлёф, вопреки болезням, преследовавшим в детстве, прожила длинную жизнь, скончавшись в родовом имении в 81 год. Причиной смерти стал перитонит.

В честь нобелевского лауреата названы улицы в Гамбурге и Иерусалиме, присуждается ежегодная шведская премия за лучшее произведение для детей.

Писательнице и ее литературному сыну установлены памятники: Сельме – в городке Фалун, а Нильсу – в Карлскруне, в котором происходили многие события знаменитой книги, и в Токио. Список экранизаций произведений Лагерлёф включает 39 наименований. В 2008 году биографию писательницы экранизировали – вышел шведский сериал «Selma».

Интересные факты

- В 1912 году писательница гостила в Санкт-Петербурге в семье Альфреда Нобеля;

- Сельма – автор сценария фильма «Возница», выпущенного в Швеции в 1920 году;

- В 1938 году писательница сыграла в кино саму себя;

- В нацистской Германии ценили Лагерлёф за романтизм и опору на арийские легенды, называя «нордической поэтессой». Это помогало шведской гуманистке спасать от фашистских преследований лиц, неугодных гитлеровскому режиму – в частности, будущего нобелевского лауреата, писательницу Нелли Закс;

- В 1937 году в Советском Союзе Сельму включили в список «антифашистских писателей мира», но, когда СССР стал расширять территорию на Карельском перешейке, Лагерлёф отдала золотую медаль в фонд помощи финскому народу, противостоящему агрессии южного соседа.

Цитаты

«Самая мягкая постель не приносит отдохновения тому, кому не спится от горя»

«Людям не всегда нужны советы. Иногда им нужна рука, которая поддержит, ухо, которое выслушает, и сердце, которое поймет»

«Пока можно читать занимательные книги, ни мне, ни кому-либо незачем быть несчастными»

«…Ощущение горя и радости зависит в сущности от самого человека, от того, как он смотрит на вещи».

Познание мира

Лагерлёф, Сельма

Сельма Лагерлёф Ottilia Lovisa (20 ноября 1858 — 16 марта 1940 г.) была шведским писателем и педагогом. Она опубликовала свой первый роман «Сагой о Йёсте Берлинге» в возрасте 33 лет. Она была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе, который она была награждена в 1909 году. Кроме того, она была первой женщиной, получившей членство в Шведской академии в 1914 году.

Ранняя жизнь

Лагерлёф родилась в Морбаке (в настоящее время в муниципалитете Сунне), в поместье в Вермланде на западе Швеции. Она была дочерью Эрика Густава Лагерлёфа, лейтенанта Королевского полка Вермланд, и Луизы Лагерлёф (урожденной Уолрот), чей отец был зажиточный купец и владелец литейного производства. Лагерлёф была пятым ребенком в паре из шести. Она родилась с травмой бедра, которая была вызвана отслойкой в тазобедренном суставе. В возрасте трех с половиной лет из-за болезни она стала хромать на обе ноги, хотя позже она выздоровела.

Она была тихим ребенком, более серьезным, чем другие ее возраста, с глубокой любовью к чтению. В детстве она постоянно писала стихи, но официально ничего не публиковала до поздних лет. Ее бабушка помогла воспитать ее, часто рассказывая сказки.

Как и многие другие дети из старшего класса, дети в семье получали образование на дому, поскольку система Volksschule, система обязательного образования, еще не полностью развита. Таким образом, их учитель приехал в Марбаку, а дети получили образование на английском и французском языках. Сельма закончила читать свой первый роман в возрасте семи лет. Роман был Оцеола на Томаса Майн Рида. После завершения романа Сельма, как говорят, решила стать автором, когда вырастет.

В 1868 году, в возрасте 10 лет, Сельма закончила читать Библию. В это время ее отец был очень болен, и она надеялась, что Бог исцелит ее отца, если она прочитает Библию от корки до корки. Ее отец прожил еще 17 лет. Таким образом, Сельма Лагерлёф с раннего возраста привыкла к языку Писания.

Продажа Марбакы после болезни ее отца в 1884 году оказала серьезное влияние на ее развитие. Говорят, что отец Сельмы был алкоголиком, что она редко обсуждала. Ее отец не хотел, чтобы Сельма продолжала свое образование или продолжала участвовать в женском движении. Позже она выкупит имущество своего отца на деньги, которые она получила за свою Нобелевскую премию. Лагерлёф жила там до конца своей жизни. Она также закончила обучение в Королевской семинарии, чтобы стать учителем в тот же год, когда умер ее отец.

Карьера

Лагерлёф получила образование в Högre lärarinneseminariet в Стокгольме с 1882 по 1885 год. Она работала школьной учительницей в средней школе для девочек в Ландскроне с 1885 по 1895 год, оттачивая навыки рассказывания историй, уделяя особое внимание легендам она училась в детстве. Ей нравилась профессия учителя и она ценила своих учеников. У нее был талант захватывать внимание детей, рассказывая им истории о разных странах, о которых они изучали, или истории об Иисусе и его учениках. В этот период своей жизни Сельма жила со своей тетей Ловизой Лагерлёф.

Во время обучения в Королевской женской академии высшего образования в Стокгольме Лагерлёф отреагировала на реализм современных шведских писателей, таких как Август Стриндберг. Она начала свой первый роман, «Сагой о Йёсте Берлинге», работая учителем в Ландскроне. Ее первый прорыв в качестве писателя наступил, когда она представила первые главы литературному конкурсу в журнале «Идун» и выиграла контракт на издание всей книги. Поначалу ее сочинение получало лишь мягкие отзывы критиков. Однажды популярный мужчина-критик Георг Брандес дал ей положительные отзывы о датском переводе, ее популярность взлетела. Она получила финансовую поддержку Фредрика Лимнелл, который хотел дать ей возможность сосредоточиться на ее письме.

В 1894 году она познакомилась со шведской писательницей Софи Элкан, которая стала ее другом и компаньоном. На протяжении многих лет Элкан и Лагерлёф критиковали работу друг друга. Лагерлёф писал, что Элкан сильно повлиял на ее работу и что она часто резко не соглашалась с направлением, которое Лагерлёф хотел принять в своих книгах. Письма Сельмы к Софи были опубликованы в 1993 году под названием «Du lär mig att bli fri» (« Научи меня быть свободным»). Сельма Лагерлёф получает Нобелевскую премию по литературе, иллюстрация от Свенска Дагбладет, 11 декабря 1909 года.

Визит в 1900 году в американскую колонию в Иерусалиме стал источником вдохновения для книги Лагерлёфа с таким названием. Королевская семья и Шведская академия оказали ей существенную финансовую поддержку, чтобы продолжить ее страсть. Иерусалим был также признан критиками, которые начали сравнивать ее с Гомером и Шекспиром, так что она стала популярной фигурой как в Швеции, так и за рубежом. К 1895 году она отказалась от своего учения, чтобы посвятить себя написанию. С помощью выручки от Gösta Berlings Saga и стипендию, она сделала два путешествия, которые в значительной степени способствовали предоставлению материала для ее следующего романа. Вместе с Эльканом она отправилась в Италию, а также в Палестину и другие части Востока.

В 1902 году Национальная ассоциация учителей попросила Лагерлёфа написать книгу по географии для детей. Она написала роман Нильса Хольгерссона «Underbara Resa Genom Sverige» («Чудесные приключения Нильса»), роман о мальчике из самой южной части Швеции, который уменьшился до размера большого пальца и путешествовал по всей стране. Лагерлёф смешивал исторические и географические факты о провинциях Швеции со сказкой о приключениях мальчика, пока он не смог вернуться домой и был восстановлен до своего нормального размера. Роман является одной из самых известных книг Лагерлёфа, и он был переведен более чем на 30 языков.

В 1897 году она переехала в Фалунь и встретила Вальборга Оландера, который стал ее литературным помощником и другом, но ревность Элкана к Оландеру была осложнением в отношениях. Оландер, учитель, также был активным участником растущего женского движения в Швеции. Сама Сельма Лагерлёф выступала в качестве спикера в Национальной ассоциации по избирательному праву женщин, что было выгодно для организации из-за большого уважения, которое окружало Лагерлёфа, и она выступала на Международном конгрессе по избирательному праву в Стокгольме в июне 1911 года, где она сделала открытие выступление, а также на стороне победы шведского движения за избирательное право после предоставления женщинам избирательного права в мае 1919 года.

Сельма Лагерлёф была подругой немецко-еврейского писателя Нелли Сакс. Незадолго до своей смерти в 1940 году Лагерлёф вмешалась в состав шведской королевской семьи, чтобы обеспечить освобождение престарелой матери Сакса из нацистской Германии, последним рейсом из Германии в Швецию и их убежищем на протяжении всей жизни в Стокгольме.

Литературные адаптации

В 1919 году Лагерлёф продала все права на фильмы для всех своих пока неопубликованных работ Шведскому кинотеатру, поэтому за эти годы было выпущено много версий ее работ. В эпоху шведского немого кино ее работы использовались в фильмах Виктора Шестрома, Морица Стиллера и других шведских кинематографистов. Пересказ Сьестрема о рассказах Лагерлёфа о сельской шведской жизни, в которых его камера записывала детали традиционной деревенской жизни и шведского пейзажа, послужил основой для некоторых из самых поэтических и запоминающихся произведений тихого кино.

Награды и поминки

10 декабря 1909 г. Сельма Лагерлёф получила Нобелевскую премию «в знак признания высокого идеализма, яркого воображения и духовного восприятия, которые характеризуют ее произведения», но этому решению предшествовала жесткая борьба за власть внутри Швеции. Во время своей приемной речи она оставалась скромной и рассказала фантастическую историю своего отца, когда она навещала его на небесах. В этой истории она просит своего отца помочь с долгом, который она должна, и ее отец объясняет, что долг принадлежит всем людям, которые поддерживали ее на протяжении всей ее карьеры. В 1904 году академия наградила ее большой золотой медалью, а в 1914 году она также стала членом академии. И для членства в академии, и для получения Нобелевской премии в области литературы она была первой женщиной, удостоенной такой чести. В 1991 году она стала первой женщиной, изображенной на шведской банкноте, когда была выпущена первая банкнота достоинством в 20 крон.

В 1907 году она получила степень доктора писем в Упсальском университете. В 1928 году она получила почетную докторскую степень от университета Грайфсвальдского факультета искусств. В начале Второй мировой войны она отправила свою медаль Нобелевской премии и золотую медаль из шведской академии правительству Финляндии, чтобы помочь собрать деньги для борьбы с Советским Союзом. Финское правительство было настолько тронуто, что оно собрало необходимые деньги другими средствами и вернуло ей медаль.

Две гостиницы названы в ее честь в Остре Амтервик в Сунне, а ее дом, Мурбака, сохранился как музей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мудрость Человечества

Се́льма Отти́лия Лови́за Ла́герлёф (швед. Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf) (20 ноября 1858 года, Морбакка, лен Вермланд, Швеция — 16 марта 1940 года, там же) — шведская писательница, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе (1909) и третья, получившая Нобелевскую премию (после Марии Кюри и Берты Зуттнер).

Детство и юность

Сельма Оттилия Ловиза Лагерлёф родилась 20 ноября 1858 года в родовой усадьбе Морбакка (швед. Mårbacka, лен Вермланд). Отец — Эрик Густав Лагерлёф (1819—1885), отставной военный, мать — Элизабет Ловиса Вальрот (1827—1915), учительница. Величайшее влияние на развитие поэтического дарования Лагерлёф оказала среда её детства, проведенного в одной из самых живописных областей центральной Швеции — Вермланде. Сама же Морбакка — одно из ярких воспоминаний детства писательницы, она не уставала описывать её в своих произведениях, особенно в автобиографических книгах «Морбакка» (1922), «Мемуары ребёнка» (1930), «Дневник» (1932).

В трёхлетнем возрасте будущая писательница тяжело заболела. Она была парализована и прикована к постели. Девочка сильно привязалась к своим бабушке и тёте Нане, которые знали множество сказок, местных преданий и родовых хроник, постоянно рассказывали их больной девочке, лишенной других детских развлечений. Сельма тяжело пережила смерть бабушки в 1863 году, ей казалось, что захлопнулась дверь в целый мир.

В 1867 году Сельма переехала в Стокгольм для лечения в специальной клинике, где ей вернули способность двигаться. Уже в это время она лелеяла мысль о собственном литературном творчестве. В автобиографической новелле «Сказка о сказке» (1908) Лагерлёф описала свои попытки детского творчества. Но, встав на ноги, Сельма должна была задуматься о том, как зарабатывать на жизнь. Семья к тому времени совсем обеднела. В 1881 году Лагерлёф поступила в лицей в Стокгольме, Высшую учительскую семинарию, которую закончила в 1884 году.

В том же году она стала учительницей в школе для девочек в Ландскруне на юге Швеции. В 1885 году умер отец, а в 1888 году любимая Морбакка была продана за долги, и в усадьбе поселились чужие люди.

Сельма Лагерлёф (1906)

Начало литературного творчества

В эти достаточно сложные годы Сельма работает над своим первым произведением романом «Сага о Йёсте Берлинге». В 1880-е годы реализм в литературе начинает сменяться неоромантическим направлением, в произведениях которого воспевалась жизнь дворянских усадеб, патриархальная старина, земледельческая культура, противопоставлявшаяся городской (промышленной). Это направление было патриотическим, крепко державшимся земли и её живых традиций. Именно в этом ключе и был написан роман начинающей писательницы.

Весной 1890 года газета «Идун» объявила конкурс на произведение, которое заинтересовало бы читателей. В августе 1890 Лагерлёф отослала в газету несколько глав ещё не оконченного произведения и получила первую премию. Писательница завершила роман, который был опубликован полностью в 1891 году. Книга была замечена датским критиком Георгом Брандесом и получила широкое признание. Отказавшись от точного копирования действительности и природы, Лагерлёф отдала дань фантазии, сказочности и обратилась к прошлому, она создала мир, полный празднеств, романтики и красочных приключений. Большинство эпизодов романа, построенного как цепь отдельных историй, основаны на легендах Вермланда, известных писательнице с детства.

В последующий период писательница продолжала работать в сказочной манере, публикуя основанные на фольклорном материале, главным образом на народных легендах, сборники новелл «Невидимые узы» (1894), «Королевы из Кунгахеллы» (1899), романы «Предание о старом поместье» (1899), «Деньги господина Арне» (1904). Несмотря на зло, проклятья, тяготеющие над многими людьми, основная сила, движущая миром, по Лагерлёф, — доброта и любовь, которые побеждают благодаря вмешательству высшей силы, откровения или даже чуда. Это особенно проявляется в сборнике новелл «Легенды о Христе» (1904).

Некоторые философские, религиозные и моральные проблемы писательница рассматривает на ином материале. В 1895 году Лагерлёф оставила службу и всецело посвятила себя литературному творчеству. В 1895—1896 годах она посетила Италию, в которой происходит действие её романа «Чудеса антихриста» (1897). В романе «Иерусалим» (1901—1902) в центре повествования консервативные крестьянские традиции шведской Далекарлии и их столкновение с религиозным сектантством. Судьба крестьянских семей, которые под давлением руководителей секты отрываются от родной земли и переселяются в Иерусалим, чтобы там ожидать конца света, с глубоким сочувствием изображается писательницей.

Вершина литературного творчества и мировое признание

Центральное произведение Сельмы Лагерлёф — сказочная книга «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции» (швед. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige) (1906—1907) вначале задумывалась как учебная. Написанная в духе демократической педагогики, она должна была в увлекательной форме рассказать детям о Швеции, её географии и истории, легендах и культурных традициях.

Книга построена на народных сказках и легендах. Географические и исторические материалы скреплены здесь сказочной фабулой. Вместе со стаей гусей, ведомой старой мудрой Аккой Кнебекайзе, на спине гуся Мартина Нильс путешествует по всей Швеции. Но это не просто путешествие, это и воспитание личности. Благодаря встречам и событиям во время путешествия в Нильсе Хольгерсоне просыпается доброта, он начинает волноваться о чужих несчастьях, радоваться успехам другого, переживать чужую судьбу, как свою. В мальчике появляется способность сопереживать, без которой человек — не человек. Защищая и спасая своих сказочных попутчиков, Нильс полюбил и людей, понял горе своих родителей, трудную жизнь бедняков. Из путешествия Нильс возвращается настоящим человеком.

Книга получила признание не только в Швеции, но и во всем мире. В 1907 Лагерлёф была избрана почетным доктором Уппсальского университета, в 1914 году стала членом Шведской академии.

В 1909 году писательнице была вручена Нобелевская премия по литературе «как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все её произведения».

Зрелое творчество

Нобелевская премия позволила Лагерлёф выкупить её родную Морбакку, куда она переезжает и где живёт уже до конца жизни. На родине появляется новый роман из жизни людей Вермланда «Дом Лильекруны» (1911), новые новеллы, сказки, легенды, собранные в сборниках «Тролли и люди» (1915, 1921), антимилитаристский роман «Изгнанник» (1918), сказочно-фантастическая повесть «Возница» (1912). Самое значительное произведение этого периода — роман «Император Португальский» (1914), рисующий жизнь бедняка-торпаря, в результате психологической травмы возомнившего себя императором. Единственное, что связывает его с реальностью, — это любовь к дочери, заполняющая все его существо. Этой любовью спасается он сам, спасается и его заблудшая дочь.

В 1915 году в журнале Нива был опубликован рассказ Камень на озере Роттердаме. Перевод Благовещенской М. П.

Последнее крупное произведение Лагерлёф — трилогия о Лёвеншёльдах: «Перстень Лёвеншёльдов» (1925), «Шарлотта Лёвеншёльд» (1925) и «Анна Сверд» (1928). Это роман, посвященный истории одной семьи на протяжении пяти поколений. Действие начинается около 1730 и заканчивается в 1860 году. Но роман Лагерлёф отличается от традиционной европейской семейной хроники. Не стал он и историческим, история является для него только фоном. И история, и семейная жизнь Лёвеншёльдов преображаются в присущем Лагерлёф духе в цепь таинственных происшествий, роковых предзнаменований и тяготеющих над людьми проклятий. Но как всегда у Лагерлёф, добро и справедливость побеждают зло, и на этот раз — даже без вмешательства высших сил, силой доброты и воли героев — Карла-Артура Экенстедта, Шарлотты Лёвеншёльд и Анны Сверд.

Перед началом Второй мировой войны в нацистской Германии её приветствовали как «нордическую поэтессу», однако стоило Лагерлёф начать помогать немецким писателям и деятелям культуры спасаться от нацистских преследований, германское правительство резко её осудило. За год до смерти Лагерлёф помогла оформить шведскую визу немецкой поэтессе Нелли Закс, чем спасла её от нацистских лагерей смерти. Глубоко потрясенная началом мировой войны, а также разразившейся советско-финской войной, она пожертвовала свою золотую нобелевскую медаль Шведскому национальному фонду помощи Финляндии. Правительство нашло необходимые средства другим способом, а медаль писательницы была ей возвращена.

После продолжительной болезни Лагерлёф умерла от перитонита в своем доме в Морбакке в возрасте 81 года.

Личная жизнь

Лагерлёф посещала Королевский учительский колледж для женщин в Стокгольме. Там она познакомилась с прогрессивными идеями того времени и завела много хороших друзей. Решив учиться, Сельма пошла против воли отца. В колледже талантливая девушка стала популярной благодаря своим стихам, несколько её сонетов были опубликованы в периодическом издании феминисток Dagny. Известная активистка буржуазного феминизма Софи Адлершпарре поддержала Сельму и помогла ей с первым романом, «Сагой о Йёсте Берлинге».

Отец умер вскоре после того, как Сельма закончила обучение. Родная ферма писательницы была продана за долги. Прежде чем начать зарабатывать литературой, Лагерлёф десять лет проработала учительницей.

Сельма Лагерлёф была лесбиянкой. На протяжении жизни она поддерживала отношения со шведской политической деятельницей, суфражисткой Вальборг Оландер и писательницей Софи Элькан, с которой познакомилась в 1894 году. Связь Лагерлёф и Оландер, длившаяся в общей сложности 40 лет, задокументирована в любовной переписке.

В кинематографе

В мини-сериале «Сельма» (2008) роль Сельмы Лагерлёф исполнила шведская актриса Хелена Бергстрём.

Сельма Лагерлёф

Се́льма Отти́лия Луви́са Ла́герлёф (швед. Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf) – шведская писательница. Родилась она в Морбакке в Швеции 20 ноября 1858 года. Умерла 16 марта 1940 года там же. Является первой женщиной, которую наградили Нобелевской премией по литературе (в 1909г.) и третей среди всех женщин, получивших Нобелевскую премию (первыми были Мария Кюри и Берта Зуттнер).

Детство и юность

Будущая писательница появилась на свет в 1858 году в родовом родительском имении Морбакка в семье отставного военного и учительницы. Детство Сельмы прошло в Вермланде — одном из самых колоритных и красочных мест Центральной Швеции. Вермланд и Морбакка оставили наиболее яркие впечатления в памяти Сельмы и оказали значительное влияние на писательский талант. Во многих ее рассказах, в том числе и в автобиографических книгах «Морбакка», «Мемуары ребенка», «Дневник», описываются места дорогие сердцу писательницы. «Морбакка» была написана в 1922 году, а «Мемуары ребенка» и «Дневник» — спустя десятилетие, в 1930 и 1932 году соответственно.

На долю маленькой девочки выпало нелегкое испытание: когда Сельме было 3 года, ее парализовало. Девочка не могла вставать, и была прикована к постели. Забота тети Наны и бабушки были единственной радостью девочки. От них девочка узнала множество родовых преданий, хроник, сказок и историй. В 1863 году умерла бабушка Сельмы. Это стало для больной девочки настоящим потрясением.

В 1867 году девочку поместили в специализированную клинику в Стокгольме. Лечение оказало положительный эффект и к девочке пришла способность двигаться. Уже сейчас, в возрасте 9 лет, девочка начала мечтать о писательской деятельности. Своей автобиографической новеллой «Сказка о сказке», написанной в 1908 году, писательница описывает попытки своего детского творчества. Но от творчества Лагерлёф отвлекали мысли о том, как заработать денег для себя и своей семьи. Ведь к тому времени семья стала совсем бедной.

В 1881 году Сельма поступила и уехала учиться в лицей в Стокгольме. Ученицей Высшей учительской семинарии она стала в 1882 году, окончив ее в 1884 году.

В этом же, 1884 году, Сельма Лагерлёф стала преподавать в школе для девочек в Ландскруне, находящемся на юге Швеции. Через год (в 1885 году) случилось новое несчастье – умер отец Сельмы. Спустя три года после этого несчастья родовое имение было продано за неуплату. Любимая усадьба стала жильем для совершенно чужих людей.

Начало творческой деятельности

Восьмидесятые годы были для писательницы довольно сложными, наполненными различными переживаниями. Именно в это время Сельма начинает писать свое первое произведение. Роман, которому Лагерлёф дала название «Сага о Йёсте Берлинге», написан в неоромантическом стиле, который в эти годы приходит на смену реализму. Для этого стиля характерно возвышенное описание судеб и жизней дворянских усадеб, сравнение земледельческого строя и образа жизни с промышленным (городским) укладом. Для этого направления, воспевающего родную землю и ее традиции, характерен сильный патриотический настрой.

Первую премию за свое еще неоконченное произведение, писательница получила в августе 1890 года, отослав в газету «Идун» несколько глав романа. Газета объявила конкурс на лучшее произведение, которое заинтересует читателей. В этом конкурсе победил роман Сельмы. Вскоре писательница закончила работу над романом, и в 1891 году он был опубликован полностью. Георг Брандес, будучи очень известным датским критиком, отметил и выделил роман Лагерлёф, благодаря чему книга завоевала признание широких масс. Свой роман писательница строила как последовательность отдельных событий, в которых не было описания существующей реальности. Роман, основанный на легендах и историях Вермланда, услышанных Сельмой в детстве от бабушки и тети, был наполнен романтикой, яркими приключениями и красочными празднествами.

Сказочный стиль прослеживается и в последующих произведениях Лагерлёф. Это романы «Предание о старом поместье» (1899), «Деньги господина Арне» (1904), сборники новелл «Невидимые узлы» (1894) и «Королевы из Кунгахэллы» (1899). В этих произведениях добро и любовь с помощью высших сил и необъяснимого чуда побеждают зло, проклятья и несчастья. Эта тема особенно отчетливо прослеживается в книге «Легенды о Христе» (1904), представляющей собой сборник новелл.

Не только с помощью сказочных мотивов Лагерлёф освещает религиозные, философские и нравственные проблемы. В 1895-1896 годах писательница, окончательно покинув преподавательское поприще, совершила путешествие в Италию. В романе «Чудеса антихриста» (1897) действие разворачивается в этой прекрасной стране. В 1901-1902 годах был написан роман «Иерусалим», в котором писательница сопереживает крестьянским семьям, столкнувшимся с религиозной сектой, и вынужденным покинуть родные места. Под давлением секты крестьяне уезжают в Иерусалим, где остаются ждать конца света. В романе прослеживается глубокое сочувствие и переживания автора.

Пик творческой деятельности и мировое признание

«Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции» — это сказочная книга, написанная в 1906-1907 годах, которая явилась основным произведением всего литературного творчества Лагерлёф. Начиная работу над книгой, Сельма предполагала создать учебную книгу, рассказывающую о Швеции. История и география Швеции, ее традиции и культурные особенности, легенды и предания должны были описываться в увлекательной форме, способной вызвать интерес у ребенка. Книга была написана на основе фольклорного материала – народных сказок и преданий. История и география страны изложены в сказочной манере. Главный герой – Нильс, путешествующий на спине гуся по имени Мартин со стаей других гусей, под предводительством мудрой Акки Кебнекайсе. Приключения, которые выпадают на долю Нильса, воспитывают в нем личность, закаляют характер. Различные происшествия раскрывают в главном герое такие черты характера, как доброта, мужество, способность сопереживать, радоваться и грустить вместе с другими героями. В ходе путешествия Нильсу не раз приходится вставать на защиту и спасать от гибели своих друзей. Все эти чувства Нильс начинает испытывать и к людям, сочувствуя своим родителям, переживая за сирот Ооса и Матса, сопереживая трудной жизни бедняков. За время путешествия у Нильса выработались качества, присущие настоящему человеку. Эта книга завоевала как всеобщее признание в Швеции, так и мировое признание и приобрела огромную популярность во всем мире.

В 1907 году писательница получила звание почетного доктора Уппсальского университета. В 1909 году Лагерлёф получила Нобелевскую премию по литературе «как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все её произведения». В 1914 году писательница становится членом Шведской академии.

Литературное творчество в зрелости