Мини-сочинение: чему учат сказки Пушкина

Сказки Пушкина – это целое явление в русской литературе.

Язык его сказочных поэм певучий, мелодичный, в нем присутствует особая ритмика. Он созвучен русским народным песням и перекликается с древнерусскими сказаниями, из которых поэт черпал сюжеты.

Сказки Пушкина приобщают читателей к русской культуре, традициям, истории, глубокому познанию русского языка.

Эстетика поэтического слога Александра Сергеевича вызывает гордость за родной язык и взращивает к нему любовь.

Помимо культурной и языковой составляющей поэтические сказочные произведения Пушкина воспитывают в читателях высокие духовные качества, учат разграничивать добро и зло.

Автор воспевает кротость, добродушие и обличает зависть, своенравность, жадность.

«В «Сказке о мертвой царевне» А. С. Пушкин высмеивает жестокую напыщенную мачеху-царицу, основным занятием которой является самолюбование, и наказывает ее в конце сказки.

И царица хохотать, И плечами пожимать, И подмигивать глазами, И прищелкивать перстами, И вертеться подбочась, Гордо в зеркальце глядясь…

Зато вознаграждает кроткую царевну из этого произведения.

В сказках Пушкина положительные персонажи почитают стариков, относятся с пониманием к их возрасту.

Пять раз приходит старик из-за своей своенравной старухи с просьбой к рыбке. Каждый раз могущественная волшебница уважительно и терпеливо отвечает ему: «Чего тебе надобно, старче?».

Только в последний раз рыбка, когда старик и старуха уже вышли за пределы терпимого, выслушав просьбу, ничего не ответила и уплыла.

Мертвая царевна, увидев во дворе старушку, отнеслась к ней с сочувствием и дружелюбием:

Видит: нищая черница Ходит по двору, клюкой Отгоняя пса. «Постой, Бабушка, постой немножко, — Ей кричит она в окошко, — Пригрожу сама я псу И кой-что тебе снесу…

Любовь и смелость помогают героям пушкинских сказок преодолеть препятствия, которые другим кажутся непреодолимыми. Трусость и малодушие автор высмеивает и наказывает.

Трусоватый Фарлаф оставил поиски Людмилы, после неприятной встречи с Рогдаем и совета незнакомой старухи:

Опасно разъезжать по свету; Ты, право, будешь сам не рад … Благоразумный наш герой Тотчас отправился домой…

Ему противопоставляется Руслан, чье мужество вызывает восхищение. Черномор уносит его в поднебесье, и там они летают два дня:

Колдун упал — да там и сел; Руслан, не говоря ни слова, С коня долой, к нему спешит, Поймал, за бороду хватает, Волшебник силится, кряхтит И вдруг с Русланом улетает… Ретивый конь вослед глядит; Уже колдун под облаками; На бороде герой висит; Летят над мрачными лесами, Летят над дикими горами, Летят над бездною морской; От напряженья костенея, Руслан за бороду злодея Упорной держится рукой…

Каждый персонаж получает в конце поэмы то, что заслужил. Злодей и обманщик Фарлаф – позор. Карла теряет волшебную силу.

Бывшего могущественного повелителя и колдуна оставили в услужение во дворце князя Владимира. В сказке не уточняется, на какой должности, но это очевидно: ему уготована роль шута.

Руслан вновь обрел любимую жену. В своем окружении и народе он пользуется признанием и славой.

Сказки Пушкина побуждают читателей задуматься о добре и зле, собственном поведении и жизненных ценностях.

Что воспевает в волшебных поэмах Александр Сергеевич, то прославляется и в народных сказаниях.

Человек, впитавший в себя народную мудрость, не выберет неправильную дорогу.

Сочинение на тему чему нас учат сказки пушкина 5 класс

Что за прелесть эти сказки! А.С. Пушкин Все дети любят сказки! Я их тоже очень люблю! Потому что, во-первых, в сказках всегда побеждает добро и торжествует справедливость! А, во-вторых, в сказках можно встретиться с удивительными сказочными героями, с чудесами и волшебством! Когда я была маленькой, мне читали и рассказывали сказки мама, папа или бабушка. Сказки учат детей тому, что добро будет всегда вознаграждено, а зло наказано, смелый и честный победит, терпеливый дождётся, правда восторжествует. Лучше всего это выражено в народных сказках. Прожитые чувства вместе со сказочными персонажами делают нас добрее и милосерднее, смелее и сильнее. Сказки помогают нам справляться со страхом, перебороть свои слабости и поверить в собственные силы. Мой папа утверждает, что самую лучшую, самую интересную и самую правдивую сказку человек может сделать реальностью только своими силами, потому что доброе сердце и вера в лучшее – самые могущественные волшебники. Я с ним, конечно, согласна и, думаю, что у меня всё ещё впереди. Научившись читать, я прочитала много разных сказок: русские народные сказки, казахские народные сказки, сказки народов мира, сказки Бажова, сказки Андерсена, сказки братьев Гримм, сказки Шарля Перро. Но особенно дороги и близки моему сердцу сказки Александра Сергеевича Пушкина. Читая сказки Пушкина, ты погружаешься в удивительный и волшебный мир! И в этот мир тебя заводит твой любимый поэт-сказочник. Здорово, когда есть такие взрослые, которые понимают детей и могут сочинять такие замечательные сказки! Жизнь без сказок была бы очень скучной. К сожалению, многие взрослые забывают, что они тоже были когда-то детьми. По стихам и сказкам А.С. Пушкина видно, что он был очень весёлым и жизнерадостным человеком. Когда я узнала, как прошло его детство, я поняла, почему он стал всеми любимым поэтом. Воспитанием Александра Сергеевича занимались бабушка Мария Алексеевна Ганнибал и няня Арина Родионовна. Бабушка научила поэта читать и писать по-русски, а сказки маленькому Саше рассказывала Арина Родионовна. Она была крепостной крестьянкой, человеком из бедного и многострадального русского народа. Пушкин её очень любил и посвятил ей несколько стихотворений, наполненных любовью и благодарностью к этой простой русской женщине. Русские народные сказки, былины, предания, звучавшие из уст няни Арины Родионовны, раскрыли перед будущим поэтом красоту и величие русского языка и пробудили в нем любовь к русскому народу. По-моему, главным секретом мастерства Пушкина-сказочника является особый певучий и мелодичный стихотворный язык поэта. Мне даже кажется, что мой любимый учёный кот – это на самом деле сам Александр Сергеевич, который когда своими мягкими и пушистыми лапками «идёт направо – песнь . Ученый кот протяжно «мурлычет» много сказок, в которых происходят чудеса и волшебство. В этих сказках «на неведомых дорожках» можно увидеть «следы невиданных зверей», избушку на курьих ножках; встретить знакомых нам с детства героев из русских народных сказок – лешего, русалку, тридцать прекрасных витязей, морского дядьку, королевича, царя, колдуна, богатыря, бурого волка, царевну, Бабу Ягу, Кащея! Сам Пушкин писал, что в этих сказочных местах обитает «русский дух…» и «там Русью пахнет!». Мои любимые сказки Пушкина – это «Руслан и Людмила», «Золотой петушок», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о мёртвой царевне». Особенно завораживает «Сказка о Царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь». Мне кажется, что эта самая чудесная сказка. В этой сказке самая щедрая, самая загадочно-прекрасная из всех сказочных волшебниц – это царевна Лебедь. Какие только чудеса не происходят по велению царевны! Это чудо-остров, удивительная белочка, выход морского войска из пенной волны и, конечно, главное чудо – превращение птицы-Лебеди в царевну, князя Гвидона в комара, шмеля и муху. А какая она красавица – «месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит». В этой сказке побеждают любовь и добро. Пушкин дал миру много поучительных произведений. Я тоже учусь на примерах сказочных героев А.С. Пушкина. Сказки А.С. Пушкина учат таким качествам, как: доверие, доброта, щедрость, смелость. Так, например, в «Сказке о мёртвой царевне и семи богатырях» мы попадаем в мир царей и цариц, богатырей и волшебных зеркал. Но и здесь, в стенах богатого дворца, живут зависть и ревность, злоба и лицемерие. Много горя и бед довелось испытать молодой прекрасной царевне, оставшейся без матери. Но чистота души, терпимость, верность данному слову и чувству, доброта и трудолюбие помогли ей преодолеть все козни злой и коварной мачехи и дождаться своего счастья. Эта сказка учит нас тому, что чудеса в мире происходят не только благодаря волшебству и колдовству. А вот в «Сказке о рыбаке и рыбке» хорошо виден характер жадного человека. В нашей жизни тоже встречаются жадные люди, которые всегда желают чего-то большего, чем они имеют или могут иметь, не знают меру и границу своих возможностей. Александр Сергеевич показал, что за жадность и незнание этой грани люди наказывают себя сами. С одной стороны, старуху можно понять. Бедная женщина, ей надоело жить в нищете, и тут появилась возможность жить хорошо. Она совсем потеряла голову от возможностей и богатства, которые у неё появились. В этой сказке олицетворением зла и жадности считается старуха. Добро учит и наказывает зло. Добро зло не уничтожает, а поучает – рыбка посмеялась над старухой. А.С. Пушкин хотел показать, что люди ещё не поняли, что счастье не в богатстве. Как смешно выглядят люди в погоне за богатством. Рыбка в этой сказке выступает в роли добра, она олицетворяет добро. Рыбка готова была исполнить любые желания старухи, но не хотела служить оружием, с помощью которого старуха хотела добиться величия. Почему же все так любят стихи и сказки Александра Сергеевича?! Да потому что они написаны простым и понятным языком. Его стихи запоминаются очень легко. Можно прочитать или услышать его стихотворение или сказку один раз, и многое запоминается дословно. А ещё его сказки очень добрые, и даже отрицательные герои не кажутся страшными монстрами. В сказках А.С. Пушкина показывается, как честный и добрый может преодолеть все испытания и трудности и в конце стать счастливым победителем. Сказки Пушкина хочется читать или слушать снова и снова… В сказках А.С. Пушкина ощущаешь всю красоту и богатство русского языка и русской культуры. Тюнина Анастасия

Популярные сочинения

- Сочинение Отец Базарова — Василий в романе Отцы и дети

Василий Базаров второстепенный персонаж истории. Он является отцом Евгения Базарова, одного из центральных героев. - Рецензия на произведение Гроза Островского

Известная пьеса Александра Островского «Гроза» покорила не одно сердце читателя, начиная с 1859 года. Автор показывает провинциальный городок, как часто его еще характеризуют - Княжна Марья Болконская из романа Война и мир Толстого (образ и характеристика)

Марья является одной из красивых, ярких и привлекательных девушек в произведении Толстого «Война и мир». Если смотреть на ее внешний вид, то красивой ее назвать сложно,

Нравственные уроки в сказках Пушкина

Сказки А. С. Пушкина – уникальное явление русской литературы.

Оригинальное и гениальное переосмысление фольклорных источников позволило поэту превратить их в произведения истинно современные.

Они транслируют традиционные для русской культуры ценности (добро, любовь, сострадание, уважение к старшим, верность своему слову), но делают это так, что каждый из сказочных характеров индивидуализируется.

Вечная тема борьбы доброго и злого начал воплощена автором через столкновение образов и конфликтов.

В сказках Пушкина у персонажей всегда есть возможность нравственного выбора.

Например, Дадон в «Сказке о золотом петушке» мог отдать Шамаханскую царицу звездочёту и тем избежать гибели.

Интересно, что звездочёт у Пушкина – скопец (в отличие от подобного персонажа у В. Ирвинга, записавшего подобную сказку до Пушкина).

Это означает, что обольстительная красавица ему не нужна, он лишь пытается спасти душу Дадона от морока её страстей, которые и воплощает собой девица. Но царь отказывается от покаяния (расставания с девицей) и погибает.

Герои пушкинских сказок мужественны и великодушны. Многое в сюжете зависит от особого склада их характеров.

Так Наташа, героиня сказки «Жених», разоблачает разбойника, не побоявшись упрекнуть его в воровстве перед собравшимися на свадьбу гостями.

Старик из «Золотой рыбки», 30 лет и 3 года проживший со своей старухой, — это пример смирения и любви. Старуха была для него «своею», пока наполеоновский размах её желаний ни превратил его в раба.

Эта сказка – не столько о жадности, сколько о двух типах людей, один из которых воплощает собой любовь, а другой – гордыню.

Любовь, как в Евангелии, не превозносится, не ищет своего, всё сносит терпеливо, а гордыня тешит одну себя, разрушая очарование любого чуда.

Интересно, что тема гордости становится центральным сюжетом пушкинского творчества. Звучит она в романе «Евгений Онегин», поэме «Медный всадник», повести «Капитанская дочка», в «маленьких трагедиях» и «Повестях Белкина».

Всепобеждающая сила любви противостоит самой смерти. В мире поэтической фантазии её синонимом выступает сон.

В «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях», а также в сказочной по сюжету поэме «Руслан и Людмила» Елисей и Руслан забирают возлюбленных из объятий смертного сна, беря в союзники силы неба и земли.

Такие традиционные для народа доблести, как ум, смекалка, ловкость, окружают образ пушкинского Балды, противопоставленного жадному заносчивому попу.

Простодушный, но верящий в справедливость князь Гвидон из «Сказки о царе Салтане» добивается воссоединения семьи, получая в придачу Царевну-Лебедь и собственное царство. Героям этой сказки свойственно умение прощать и верить в добро.

Таким образом, сказки Пушкина учат нас мудрости, великодушию, осторожности в совершении выбора. Они напоминают, как важно не делать зла и сохранять в себе мудрость.

Прискорбно осознавать, что учебники литературы по «Школе России» с каждым новым переизданием становятся все тоньше, в них включено все меньше и меньше произведений. Дети так мало читают дома, могут и совсем разучиться.

К концу года все ученики просто обязаны начитать технику чтения не менее 120 слов в минуту, так что кроме учебника читайте еще что-то, ведь современная литература тоже предлагает детям много интересного. Авторы хорошо поработали на подборкой и вопросами к этим произведениям. Придется поразмыслить над домашним заданием или подсмотреть у нас в ГДЗ правильные ответы.

ГДЗ проверены и одобрены учителем начальных классов.

Произведения тут мы печатать не будем, с ними вы можете ознакомиться в учебнике или у нас на сайте в разделе КНИГИ. Тут только ответы на вопросы учебника и ничего более.

Листайте вкладки, выбирайте нужную страницу, чтобы посмотреть ГДЗ к ней.

Стр. 11-12

Летописи. Былины. Жития

Ответы к страницам 11-12. Три поездки Ильи Муромца

1. О чём повествуется в прочитанных былинах? Помогут ли ответить на этот вопрос названия?

В былинах повествуется о поездках Ильи Муромца. Название «Три поездки Ильи Муромца» помогает ответить на вопрос, но не рассказывает, какие испытания ждут Илю Муромца.

2. Почему Илья Муромец захотел испробовать все три дороги? Чем закончились поездки богатыря? Какие надписи сделал он на камне?

Илья Муромец хотел узнать свою судьбу, но был готов и «с судьбиной на бой».

Он убил разбойников, освободил всех пленников королевишны.

Он сделал на камне новые надписи: «Богатырь Илья Муромец там был, да убит не бывал», «Прямо ездил — женатым не бывал», «Влево ездил богат не бывал».

3. Перечитай последние строчки былины в пересказе И. Карнауховой. Как они помогают понять характер героя?

«Тут Илье навек слава и честь пошла, а наша быль до конца дошла.»

Эти строки говорят о том, что Илья Муромец ответственный, трудолюбивый, бесстрашный богатырь, добрый и благородный, за это он заслужил славу и честь.

4. Запиши рассказ об Илье Муромцев «Рабочую тетрадь». Сначала ответь на вопросы:

• Когда происходили описанные в былине события?

Описанные в былине события происходили в давние времена, примерно в 12 веке.

• Как выглядел Илья Муромец?

По моему представлению, выглядел Илья Муромец так: высокий, широкоплечий богатырь. Вспоминая картину Васнецова, можно утверждать, что у Ильи пышные темные усы, красивая седая борода, ровный прямой нос. И очень выразительные голубые глаза с пронзительным взглядом!

Ну и строки из произведения: «Светлый месяц выходил, Все убранство на Илье озарил: Заблистал в сорок тысяч шлем, Засияли камни-яхонты Во сто тысяч во гриве у коня…» говорят о том, что одеяние и доспехи были очень дорогие.

Найди в тексте описание его внешнего вида.

Светлый месяц опять выходил,

Все убранство на Илье озарил:

Заблистал в сорок тысяч шлем,

Засияли камни-яхонты

Во сто тысяч во гриве у коня,

Сам конь выше цен, выше смерт!

• О каких чертах характера Ильи Муромца говорится в былине?

В былине говорится о таких чертах характера Ильи Муромца как: неразговорчивости, мудрости, смелости, справедливости, щедрости, доброте, мужественности, патриотизме и верности Родине. Илья любит свою землю, родину, за них и сражается с врагами.

• Какие поступки совершил богатырь? Что убеждает нас в том, что Илья Муромец любил свою Родину?

Илья Муромец поборол Соловья – разбойника, победил сорок тысяч разбойников, змея Горыныча, спас от разбойников людей, освободил захваченные врагами города. Илья Муромец любил свою родину, поэтому защищал ее от врагов.

• Какие слова ты выберешь для своего рассказа: смелый, мужественный, трусливый, мудрый, умный, глупый, справедливый, хитрый, сильный, жестокий, добрый, бескорыстный, жадный, способный к состраданию? Объясни свой выбор.

Смелый, мужественный, умный, справедливый, сильный, добрый, бескорыстный. Все эти качества присущи былинным богатырям.

5. В чём особенность языка былины? Найди в тексте эпитеты («красна девица»), повторы речевых оборотов («думу думали, раздумывали)», слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами («солнышко»), преувеличения («ночью тёмною-растёмною»). Запиши их в «Рабочую тетрадь».

Особенность языка былины, прежде всего в том, что былина начинается с определенного зачина, где говорится о месте повествования. Помимо этого, в былинах часто применяются различные троекратные повторения, средства художественной выразительности (характерные для народного творчества) и красочная, но лаконичная и понятная лексика.

Эпитеты: удаленький, дородный, добрый молодец; в стольный Киев-град; ко славному ко городу; на добром коне; чёрный ворон; серый зверь; силушку великую; дорожку прямоезжую; богатырь святорусский; лазоревы цветочки; темны лесушки; мелки реченьки; старый-то казак; плёточку шелковую; по крутым рёбрам; волчья сыть; травяной мешок; тугой лук; белы ручушки; стрелочку калёную; на сыру землю; ко стремечку булатному; по чисту полю; дочь любимая; дары драгоценные.

6. Раздели текст на части, озаглавь каждую часть. Как они связаны друг с другом? Обоснуй своё мнение.

1. Три дороги

2. Как Илья ходил за смертью

3. Как Илья за женой поехал

4. Как Илья отправился за богатством

Части связаны друг с другом возвращением Ильи к камню.

7. Перескажи одну из частей былины от лица Ильи Муромца.

Пересказываем.

8. Составь сообщение об Илье Муромце. Обсудите с другом, каково значение подвигов Ильи Муромца для Русского государства.

Илья Муромец — былинный богатырь. Высокий, широкоплечий мужчина. Вспоминая картину Васнецова, можно утверждать, что у Ильи пышные темные усы, красивая седая борода, ровный прямой нос. И очень выразительные голубые глаза с пронзительным взглядом! Он смелый, мужественный, умный, справедливый, сильный, добрый, бескорыстный. Илья Муромец поборол Соловья – разбойника, победил сорок тысяч разбойников, змея Горыныча, спас от разбойников людей, освободил захваченные врагами города. Илья Муромец любил свою родину, поэтому защищал ее от врагов.

15

Ответы к странице 15. И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда

1. О каких событиях рассказывается в летописи?

В летописи описывается поход князя Олега на Константинополь в Русско-турецкую войну 907 года.

2. Велико ли было войско Олега? Что поразило и испугало греков?

Войско было очень большим. Это доказывают слова: «И приказал Олег грекам дать дани на две тысячи кораблей, по двенадцати гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей.» Греков поразили и испугали корабли, поставленные на колеса.

3. О чём должен был свидетельствовать щит, повешенный Олегом на вратах Царьграда? Найди подтверждение своим мыслям в тексте.

Щит должен был свидетельствовать о том, что город покорен и Олег одержал победу. «И давали друг другу присягу: сами целовали крест, а Олега с мужами его водили к клятве по закону русскому, и клялись те оружием своим и Перуном, богом своим, и Велесом, богом скота, и утвердили мир». «— Не губи города, дадим тебе дани, какой захочешь.

И приказал Олег грекам дать дани на две тысячи кораблей, по двенадцати гривен на человека…И согласились на это греки, и начали они просить мира, чтобы не воевал Греческой земли.»

4. Обсудите с другом, что получила Русь в результате победы над греками. Найдите информацию об этом в энциклопедии.

Русь получила торговые и военные связи с греками. «И пришел Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье».

5. Как ты думаешь, что ещё (кроме самого факта удачного похода) мы можем узнать из текста летописи о жизни наших предков? Существовали ли на Руси города? Какой веры придерживались русичи?

Из текста летописи мы можем узнать, что на Руси существовали города. «А потом дать дани для русских городов: прежде всего для Киева, а затем для Чернигова, для Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для других городов, ибо по этим городам сидят великие князья, подвласные Олегу». Русичи придерживались христианства, о чем говорят слова «сами целовали крест».

6. Как по-другому можно озаглавить прочитанный фрагмент летописи? Почему?

Прочитанный фрагмент можно озаглавить «Победа Олега над греками».

17

Ответы к странице 17. И вспомнил Олег коня своего

1. Где жил и правил Олег?

Олег жил и правил в Киеве.

Мудрость Олега проявлялась в том, что он наладил мир с другими странами. «И жил Олег, княжа в Киева, мир имея со всеми странами».

2. Что напророчили князю Олегу волхвы? Сбылось ли их предсказание? Расскажи про это.

Волхвы напророчили Олегу смерть от коня. Предсказание волхвов сбылось. Хотя конь Олега умер раньше, когда князь пришел посмотреть на его кости, из черепа коня выползла змея и ужалила Олега. Так сбылось предсказание.

3. Почему люди оплакивали Олега? Только ли потому, что он был их князем? Объясни.

Олега оплакивали, так как он был мудрым правителем и принес мир своей стране.

4. Как по-другому можно озаглавить этот фрагмент летописи?

«Смерть Олега», «Предсказание волхвов».

5. Знаешь ли ты, что А. С. Пушкин создал произведение «Песнь о вещем Олеге»? Найди это стихотворение и прочитай вместе с родителями. Чем отличается фрагмент летописи от произведения поэта: событиями, героями?

Фрагмент летописи отличается от произведения Пушкина тем, что Пушкин описал все в стихотворной форме. В «Песне о вещем Олеге» более подробно описана встреча Олега и кудесника (в летописи — волхвы), рассказ о пиршестве. Кроме Олега и кудесника в «Песне о вещем Олеге» упоминаются еще и князь Игорь с княгиней Ольгой.

23, 24, 25

Житейная литература

Ответы на вопросы стр. 23, 24, 25. Житие Сергия Радонежского

1. Что ты узнал о детстве Сергия Радонежского?

Варфоломею грамота давалась с трудом, но очень хотел ее выучить и часто втайне молился об этом. «Господи! Дай мне выучить грамоту эту, научи Ты меня и вразуми меня!»

2. Что необычного в том, как Варфоломей (имя Сергий он получил, когда стал монахом) овладел грамотой?

Варфоломей научился читать и писать благодаря благословению святого старца, он был избран богом. Об этом говорится в «Житие Сергия».

3. О чём просили родители Варфоломея? Исполнил ли он их волю? О каких чертах характера говорит его поступок?

Родители просили Варфоломея поухаживать за ними в старости, а не уходить в монастырь.

Варфоломей обещал ухаживать за ними до конца их жизни. Этот поступок говорит о таких чертах характера как доброта, уважении к старшим, ответственность за своих близких.

4. Найди в энциклопедии текст о Сергии Радонежском. Расскажи своими словами о его жизни и подвигах.

Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под Ростовом, 3 мая 1314 года в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. При рождении в биографии Серия Радонежского было получено имя Варфоломей. Отставая в обучении от своих сверстников, Сергий в стал изучать Священное писание. Примерно в 1328 году он вместе с семьей переехал в Радонеж. Там отправился в монастырь, а через некоторое время им была основана церковь Сергия Радонежского во имя Святой Троицы.

Затем он стал игуменом в Богоявленском монастыре, принял имя Сергий. Через несколько лет в этом месте образовался процветающий храм Сергия Радонежского. Даже патриарх восхвалял жизнь монастыря, названного Троице-Сергиевым. Вскоре преподобный Сергий Радонежский стал высокоуважаемым в кругах всех князей: он благословлял их перед битвами, примирял между собой.

Скончался великий игумен 25 сентября 1392 года. За свою биографию Сергей Радонежский основал несколько монастырей, обителей кроме Троице-Сергиевого: Борисоглебский, Благовещенский, Старо-Голутвинский, Георгиевский, Андронникова и Симонова, Высотский.

Сергий Радонежский был назван святым в 1452 году. В произведении «Житие Сергия» Епифания Премудрого утверждается, что за всю биографию Сергия Радонежского было совершено множество чудес, исцелений. Однажды он даже воскресил человека. Перед иконой Сергия Радонежского люди просят о выздоровлении, а 25 сентября, в день смерти, многие верующие отмечают его память.Подвиги: Святой Сергий, находясь в монастыре, за многие километры от Куликова поля, провидел ход битвы. Он воскресил испустившего дух подростка.

5. Собери информацию из разных источников об иконописце Андрее Рублёве, который создал известную икону «Троица». Составь рассказ о творчестве Андрея Рублёва.

Андрей Рублёв (ок. 1360-1428) – величайший из древнерусских живописцев, автор икон, фресок и книжных миниатюр. О его жизни до нас дошли лишь небольшие тексты летописей. Никто точно не знает, когда и где он родился, кем были его родители, когда и почему он постригся в монахи. Даже неизвестно мирское имя художника, так как Андрей – его второе, монашеское имя. Можно предположить, что он был выходцем из семьи ремесленников. На это намекает прозвище «Рублёв», поскольку «рубель» – инструмент кожевенного производства. Скорее о Рублеве можно сказать, что реальные факты его жизни – написанные им произведения.

В конце 1390-х годов Рублёв работал над украшением «Евангелия Хитрово», книжные миниатюры которого стали первыми дошедшими до нас произведениями мастера. В 1405 году он вместе с прославленным Феофаном Греком и Прохором с Городца расписывал Благовещенский собор Московского Кремля. Очевидно, старшие по возрасту соавторы Рублёва были его учителями. Росписи Благовещенского собора просуществовали недолго: в 1416 году храм был полностью перестроен. Сохранился лишь иконостас, для которого Рублёв написал 7 икон праздничного чина.

В 1408 году Рублёв выполнял фрески и иконы в Успенском соборе во Владимире, на пару со своим верным другом Даниилом Черным. В 1410-х годах мастер работал над росписями и иконостасом Успенского собора на Городке в Звенигороде. Сохранились три иконы с изображением Спаса, архангела Михаила и апостола Павла, приписываемые кисти Рублёва. Сегодня они находятся в Третьяковской галерее.

В 1425-1427 годах Рублёв вместе с Даниилом Черным расписывал интерьеры Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря, основанного Сергием Радонежским, но эти фрески до наших дней не сохранились. Вероятно, икона «Троица», самая знаменитая из рублёвских икон, была написана для иконостаса этого храма.

Весной 1428 года Рублёв работал над росписью Спасского собора Андроникова монастыря. Возле колокольни собора он был похоронен осенью того же года, скончавшись во время эпидемии чумы.

Как мы видим, до нас дошли лишь считанные произведения Рублёва. Но даже то немногое, что мы имеем сегодня, позволяет безоговорочно судить о его творчестве как о вершине древнерусской живописи.

Стр. 24

1. Рассмотри репродукции картин. Как они помогают представить битву на Куликовом поле? Дополнительную информацию найди в справочнике или энциклопедии.

М. Авилов. Поединок Пересвета с Челубеем, А. Бубнов. Утро на Куликовом поле.

На картинах изображено множество воинов. Они вооружены копьями или топорами, все в латах. Из картины ясно, что на Куликовом поле шли ожесточенные бои и погибло много людей.

Стр. 25

2. Расскажи о битве на Куликовом поле. В своём рассказе используй опорные слова:

• московский князь Дмитрий Иванович;

• дать отпор Золотой Орде;

• долго готовился;

• просил благословения у Сергия Радонежского;

• святой предрёк победу;

• русская армия вышла из кремлёвских ворот 10 августа 1380 года;

• перешли Дон;

• засадный полк;

• 8 сентября началась битва;

• удар копья свалил князя;

• русские отряды начали отступать;

• вражеская конница;

• обрушился засадный полк;

• татары и хан Мамай обратились в бегство;

• великая победа на Дону.

Куликовская битва занимает одно из важных мест среди других исторических событий на Руси. Московский князь Дмитрий Иванович со своей дружиной на Куликовом поле дал отпор Золотой Орде. Перед битвой он поехал в обитель преподобного Сергия Радонежского просить благословения. Отец Сергий благословил его и сказал: «Врагов Руси ждет погибель, а тебя помощь и слава от Господа! Иди же и не бойся! Ты победишь своих врагов!» Святой Сергий благословил Дмитрия, предрёк победу князю и дал в помощники двух сильных монахов — Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Во время боя отец Сергий неустанно молился в церкви за наших воинов.

Русская армия вышла из кремлёвских ворот 10 августа 1380 года. Утром 7 сентября русские войска перешли Дон и сожгли за собой мост. Между Доном и рекой Непрявдой раскинулось Куликово поле. Здесь русские войска стали ждать врага. 8 сентября началась битва. По традиции сражение началось поединком богатырей: русского Пересвета и татарского Челубея. Русский богатырь поразил врага, но и сам погиб.

Сошлись русское и татарское войско. «От великой тесноты задыхались. Всюду мертвые лежали и не могли кони ступать по мертвым». Русские отряды начали отступать. Но тут подоспел из дубравы засадный полк. С яростью обрушился засадный полк на вражескую конницу. Татары и хан Мамай обратились в бегство.

Остатки русского войска вернулись в Москву. Это была великая победа на Дону, но и потери были так же великими.

Куликовская битва навсегда осталась в памяти народа как величайшее событие и великая победа на Дону. Победителя князя Дмитрия потому нарекли Донским.

26 Наши проекты

Страница 26. Наши проекты

Тема проекта: Подготовка сообщения о важном историческом событии.

Сообщение о Куликовской битве можно посмотреть по этой ссылке >>

27

Страница 27. Поговорим о самом главном

Обсудите в классе, что такое подвиг, кого мы называем героем.

Подвиг — это храбрый поступок, совершенный на пользу людям. Герой — это храбрый, мужественный и самоотверженный человек, не побоявшийся взглянуть в лицо опасности и совершить подвиг на благо народа.

1. Расскажите о подвигах Дмитрия Донского, А. В. Суворова и других героев.

Подвиг Дмитрия Донского — это победа в Куликовской битве в 1380 году.

Подвиги СувороваПервый боевой опыт Суворов приобрел в Семилетней войне. Он командовал отрядом легкой кавалерии и ни раз одерживал победы над превосходящими по численности силами противника благодаря тактике, быстроте передвижения своего отряда и внезапности нападения. После окончания Семилетней войны Суворову присвоили звание полковника. Во время восстания в Польше Суворов отличился при взятии Кракова и получил за эту кампанию чин генерал – майора.

В русско-турецкую войну Суворов прославился взятием крепости Туртукай. Румянцев-Задунайский, в подчинении которого находился Суворов, отдал приказ о снятии осады с крепости, ссылаясь на малочисленность русских войск. Но Суворов все-таки организовал штурм и захватил неприступную крепость. Румянцев ходатайствовал перед Екатериной II о наказании Суворова за нарушение приказа главнокомандующего, но императрица одобрила действия полководца, и вместо наказания представила его к награде ордена Святого Георгия.

Вторая русско-турецкая война стала вершиной славы Суворова. В сражении на реке Рымник выдающийся полководец с 20 тысячами солдат разгромил вчетверо превосходящие силы противника! Императрица Екатерина пожаловала ему за это графский титул, почетное звание Рымникский и высший русский орден Андрея Первозванного. А Австрийский император, наш союзник в этой войне, пожаловал Суворову графский титул Священной Римской империи.

Покорение Измаила имело политическое значение грандиозных масштабов. Гарнизон крепости насчитывал около 40 тысяч воинов. Потемкин, руководящий войсками, отдал приказ Суворову штурмовать Измаил. Суворов прекрасно подготовился к осаде. Для начала он отправил коменданту Измаила требования сдать крепость, но комендант ответил, что капитуляция невозможна. В пять часов утра Суворов с войском напал на крепость и к четырем часам дня крепость пала. Суворов направил рапорт главнокомандующему о том, что российские знамена установлены на стенах крепости.

Вскоре после турецкой войны снова началось восстание в Польше. Командовал восставшими поляками полководец Костюшко. Он одержал и несколько побед над русскими войсками. Чтобы спасти положение в Польше, Екатерина II снова обратилась за помощью к Суворову. Тот разгромил отряды восставших, штурмом взял Прагу и осадил Варшаву. Костюшко потерпел поражение и попал в плен, Варшава тоже сдалась. После этих событий Екатерина II удостоила Суворова звания фельдмаршал.

Годами позднее фельдмаршал Суворов разгромил войска Наполеона и освободил Италию. Во время швейцарского похода он перешел через Альпы. Австрийские войска отступали, и русское войско оказалось в окружении. Но Суворову удалось пробиться сквозь войска противника, тем самым предотвратив гибель русских солдат. Павел I наградил его титулом князя Италийского и возвел в звание генералиссимуса.

2. Прочитайте пословицы. Помогут ли они ответить на вопрос, кто такой герой?

Моё богатство — сила богатырская, моё дело — Руси служить, от врагов оборонять.

Сам погибай, а товарища выручай.

Не тот герой, кто награду ждёт, а тот герой, кто за народ идёт.

Герой — это смелый человек, идущий на подвиг, думая о людях, о народе, о Родине, а не ради своего блага.

3. Знаете ли вы современных героев России? Какие подвиги они совершили?

Сотрудники спасательных служб и врачи ежедневно совершают подвиги, спасая людей.

Матрос Тихоокеанского флота России Алдар Цыденжапов погиб 19-летним во время несения службы на эсминце «Быстрый». Осенью 2010 года он предотвратил крупную аварию – спас и сам корабль, и 300 членов экипажа.

Старший лейтенант Александр Прохоренко в самом тылу противника в районе сирийской Пальмиры в одиночку корректировал огонь российской авиации. 17 марта 2016 года он попал в окружение террористов. Бандиты засекли укрытие Прохоренко и пытались взять его в плен, однако герой решил принять бой, а когда боеприпасы были на исходе, сообщил свои координаты командованию с требованием нанести авиаудар. Погиб сам, уничтожил всех боевиков в «квадрате».

Роман Филипов. За самоотверженный подвиг при выполнении боевого задания звание Героя России посмертно присвоено летчику-штурмовику, погибшему в Сирии.

28 Проверим себя

Страница 28. Проверим себя

1. С какими произведениями ты познакомился в разделе? О каких исторических событиях ты можешь рассказать, используя эти произведения?

«Ильины три поездочки», «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего», «Житие Сергия Радонежского».

По мотивам этих произведений можно рассказать о жизни князя Олега, о Куликовской битве, о жизни Сергия Радонежского.

2. Вспомни, что ты знаешь о русских народных волшебных сказках. Чем похожи сказки и былина об Илье Муромце? А чем они, по твоему мнению, различаются?

В русских народных волшебных сказках обычно присутствуют чудеса и волшебство, но в то же время может рассказываться о подвигах героя и его необыкновенной силе. Этим сказки похожи на былину об Илье Муромце. Различаются сказки и былины тем, что в сказках есть волшебство, которое помогает герою справиться с врагами. В сказка персонажи выдуманы, а в былинах героями являются реальные богатыри, которые якобы обладали огромной силой и смекалкой, которые помогали победить всех врагов.

3. Рассмотри репродукцию картины В. Васнецова «Богатыри». Определи, кто здесь Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алёша Попович. Как изобразил их художник? Совпадает ли образ Ильи Муромца с тем, который ты представлял себе, читая былину?

На картине Васнецова «Богатыри» изображены Добрыня Никитич на белом коне, Илья Муромец на черном коне и Алеша Попович на рыжем коне — самый молодой из богатырей.

Образ Ильи Муромца на картине и в былине совпадают.

4. Узнай из разных источников об Алёше Поповиче и Добрыне Никитиче. Запиши сообщение в «Рабочую тетрадь».

Алеша Попович — былинный русский богатырь, который считается младшим из трех известных древнерусских былинных богатырей. Его образ скорее собирательный, чем реальный, но по версии ученых-историков этот герой имел свой живой прототип, живший приблизительно в 13 веке в Киевской Руси. По разным данным это могли быть даже несколько человек: сын православного ростовского попа Леонтия, житель города Пирятина на Полтавщине, и знаменитый богатырь Александр-хоробр (Олеша), известный исторический и общественный деятель, живший в 12-13 веках в Ростове.

Добрыня Никитич известен не менее. Былины описывают его подвиги. По легенде Добрыня обладал недюжинной силой, славился смекалкой и блестящим умом. Отменную физическую подготовку и ловкость прекрасно дополняли дипломатические способности. В былинах рассказывается о том, что Добрыня служил князю Владимиру и выполнял его самые опасные и сложные поручения. Жена богатыря Настасья — дочь другого известного былинного героя, Микулы Селяниновича.

5. Объясни своими словами, что такое летопись. Откуда появилось это название? Зачем создавались летописи?

Летопись — это жанр древнерусской литературы, подробно описывающий исторические события год за годом. Года на древнерусском — лета, отсюда и название летопись. Обычно летописи начинаются словами «в лето… », то есть в таком-то году. Летописи создавались для того, чтобы потомки узнали об исторических событиях, о тех людях, которые жили до них, узнали историю своей страны.

6. Почему летописец посчитал важным сохранить память о князе Олеге?

Летописец посчитал важным сохранить память о князе Олеге потому, что тот принес мир славянам, а с ним много благ и богатств, а это в свою очередь способствовало дальнейшему развитию и процветанию древнерусского государства.

35

Чудесный мир классики

Ответы к странице 35. А.С Пушкин. Няне

1. Как А.С.Пушкин относится к своей няне? Какие слова помогают нам понять её чувства к поэту?

Поэт с любовью и нежностью относится к своей няне:

«Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя!»

«Ждешь, горюешь, глядишь, тоска, забота.»

2. С какой интонацией ты прочитаешь это произведение? Почему? Обоснуй свой выбор.

С медленной, спокойной интонацией, чтобы передать нежность поэта.

3. Вспомни, что ты уже знаешь о няне А. С. Пушкина. Какие стихи ты читал? Что запомнил? Составь текст об Арине Родионовне.

Няня Пушкина появилась на свет в селе Воскресенском 21 апреля 1758 года в семье крепостных крестьян Родиона Яковлева и Лукерьи Кирилловой – об этом гласит запись, найденная в Метрической книге церкви Воскресения Христова в Суйде. Родители назвали девочку Ириной, или Ириньей. В истории же сохранилась разговорная форма имени – Арина.

Уже в XX веке были опубликованы архивные документы об Арине Родионовне, после чего отдельные авторы стали наделять её фамилией Матвеева – по мужу, или Яковлева – по отцу. Однако это обстоятельство подверглось критике со стороны пушкиноведов, которые указывали на то, что как крепостная крестьянка няня фамилии не имела.

Известно, что Арина Родионовна вышла замуж довольно поздно по тем меркам – в 23 года. Избранником стал крепостной Федор Матвеев. От этого брака у нее было четверо детей, но семейную жизнь няни Пушкина назвать счастливой было никак нельзя. К тому же супруг Арины Родионовны любил приложиться к спиртному, что в конечном итоге свело его в могилу.

Тащить семью на своих хрупких женских плечах няне поэта пришлось самой. В 1792 году к себе Арину Родионовну взяла бабушка Александра Пушкина Мария Ганнибал для воспитания племянника Алексея. Работа новой няни так понравилась Марии Алексеевне, что переполненная восторгом она подарила Арине Родионовне отдельную избу, что, безусловно, стало большим подспорьем для крепостной семьи.

Отличные рекомендации в итоге позволили няне перейти к Пушкиным в 1797 году, где родилась старшая сестра поэта Ольга.

Рядом с Пушкиным Арина Родионовна жила под одной крышей вплоть до момента его поступления в Царскосельский лицей – это произошло в 1811 году. Впоследствии поэт часто упоминал её в письмах словом «мамушка». Когда все воспитанники выросли, няня уехала с господами в Псковскую губернию. В 1818 году ушла из жизни бабушка писателя Мария Ганнибал. Уже после её кончины Арина Родионовна жила у Пушкиных в Санкт-Петербурге, а летом вместе с ними возвращалась в село Михайловское. Там поэт в 1825 году в ссылке написал известные строки:

«Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила;

Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла.»Арина Родионовна фактически разделила ссылку со своим любимым воспитанником. Она была для него близким человеком и смогла вдохновить Пушкина. Он сумел заново открыть для себя детские сказки, беря их за основу уже своих произведений.

В последний раз поэт встретился со своей любимой няней в селе Михайловском в сентябре 1827 года. К тому моменту Арине Родионовне исполнилось уже 69 лет. К январю 1828 года старшая сестра Пушкина Ольга решила выйти замуж. Родители были против брака дочери с Николаем Павлищевым. Пара поселилась в Петербурге, а родителям, переступая через себя, пришлось-таки выделить им крепостных для ведения хозяйства. В их число вошла и Арина Родионовна. Путешествовать в столицу ей пришлось в марте. Всё ещё по-зимнему холодная дорога отняла у неё много сил – няня начала болеть. В доме Павлищевых она скончалась 12 августа 1828 года.

36, 37

Страница 36-37. Унылая пора… А.С.Пушкин

1. Какие картины осени рисует поэт? Как помогают изобразить осеннюю пору подчёркнутые строчки?

Унылая пора: постоянно пасмурно и идут дожди, облетает листва с деревьев.

Очей очарованье: красота осени благодаря золотистым кронам деревьев.

Пышное природы увяданье: все желтеет и вянет, но золотая осень очень красива.

2. Какие чувства вызывают у тебя картины осени, нарисованные А. С. Пушкиным?

Чувство благоговения перед красотой и недолговечностью осени. Совсем немного, и золотая листва опадет, все станет голым и серым.

3. Подготовься к выразительному чтению стихотворения.

• Подумай, какие слова нужно выделить голосом особо;

• где следует сделать паузу;

• какой темп и тон, какая интонация будут соответствовать содержанию произведения, помогут передать чувства и настроение поэта.

Читаем выразительно.

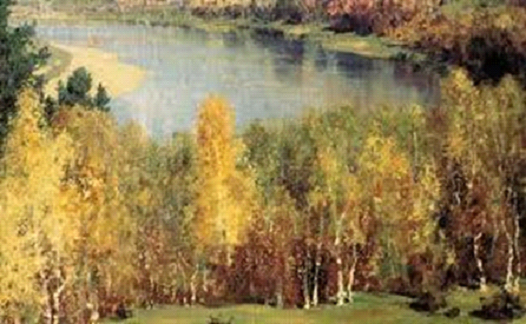

4. Рассмотри репродукцию картины. Расскажи, что ты видишь. Какое настроение создаёт произведение В. Попкова? Каким тебе представляется А. С. Пушкин?

На картине Попкова Изображен Пушкин осенней порой. Он стоит на роскошном крыльце с колоннами и любуется осенней природой. Возможно, как раз в этот момент он сочиняет свои стихи об осени. Природа вокруг кипит оранжевыми красками. Дует ветер. Это понятно по тому, как развивается чёрное пальто на главном герое картины. Вдали виднеется река и бескрайние просторы полей. Небо хмурое, но при взгляде на картину не возникает хмурого настроения. Мы вместе с художником и Пушкиным восхищаемся и наслаждаемся картинами золотой осени.

5. Знаешь ли ты, что А. С. Пушкин очень любил осень? Вспомни его стихотворения об осени. Запиши их названия в «Рабочую тетрадь».

Осень

Унылая пора, очей очарованье

Уж небо осенью дышало

Октябрь уж наступил, уж роща отряхает

В тот год осенняя погода

38

Ответы к странице 38. Туча. А.С.Пушкин

1. Как А. С. Пушкину удаётся показать, что пора ненастья миновала? Какие слова он для этого выбирает?

«Земля освежилась, и буря промчалась,

И ветер, лаская листочки древес,

Тебя с успокоенных гонит небес»

2. Какое настроение вызывает у тебя прочитанное стихотворение?

Стихотворение вызывает теплые чувства воспоминания о дожде и приподнятое настроение, так как гроза миновала.

3. Сравни, какое настроение вызывает репродукция картины И. Левитана («Вечерний звон»)

Репродукция картины вызывает умиротворение, спокойствие.

56, 57

Ответы к странице 56-57. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях

1. Кто главные героини произведения А. С. Пушкина? Расскажи о них. Подумай, можешь ли ты в своём рассказе использовать такие слова: добрая, кроткая, ласковая, нежная, заботливая, жадная, равнодушная. Объясни свой выбор. Дополни своими словами.

Царица, царевна.

Царевна добрая, кроткая, ласковая, нежная, заботливая, трудолюбивая, наивная.

Царица жадная, равнодушная, злая, завистливая.

2. Прочитай описание внешнего вида и качеств характера героинь сказки.

Героиня Внешний вид Качества характера

Царица Высока, стройна, бела.. И умом и всем взяла;

Но зато горда, ломлива,

Своенравна и ревнива

Царевна Белолица, черно-брова…Нраву кроткого такого…

Сравни описание главных героинь сказки: что общего и чем различаются? Можно ли сказать, что характер одной героини противопоставлен характеру другой?

Они обе красивы. Да, характер одной героини противопоставлен характеру другой.

3. Обсудите с другом, как автор относится к главным героиням. Почему вы так думаете?

К царевне автор относится с нежностью:

«И пошел к пустому месту

На прекрасную невесту

Посмотреть еще хоть раз»

Царицу автор не любит:

«Черт ли сладит с бабой гневной?»

4. Перечитай описание светлицы. Составь текст-описание.

«И царевна очутилась

В светлой горнице; кругом

Лавки, крытые ковром,

Под святыми стол дубовый,

Печь с лежанкой изразцовой.

Видит девица, что тут

Люди добрые живут;…

Отвели они девицу

Вверх во светлую светлицу.»В светлице светло и просторно. Кругом стоят лавки, покрытые ковром. Стоит дубовый стол, печь с лежанкой, украшенная изразцами.

5. Сколько раз царица обращается к зеркальцу? Перечитай эти фрагменты.

Царица обращалась к зеркальцу пять раз. В первый раз зеркальце сказало, что царица самая красивая. Во второй раз зеркальце сказало, что царевна красивее. Царица рассердилась и отправила Чернавку заманить царевну в лес. В третий раз зеркальце сказало, что царевна красивее и что царевна живет в лесу. Царица рассердилась и отправила Чернавку отравить царевну. В четвертый раз зеркальце сказало, что царица самая красивая. В пятый раз зеркальце сказало, что царевна красивее. На этот раз царица не смогла причинить царевне зла.

6. Найди слова, которые говорят о скромности царевны.

Поэт говорит о царевне как о цветке: «…росла, росла, поднялась — и расцвела», «тихомолком расцветая…», то есть скромно, никому не навязываясь.

7. Перечитай строки, в которых Елисей обращается к солнцу, месяцу и ветру. Какие слова помогают представить солнце, месяц и ветер и понять отношение к ним героя? С какой интонацией ты прочитаешь их ответы Елисею? Почему? Приготовься к выразительному чтению этих строк.

Солнце: «свет наш солнышко», «ходишь круглый год по небу», «всех нас видишь. «

Месяц: «позолоченный рожок», «круглолицый,светлоокий», «ты встаешь во тьме глубокой».

Ветер: «могуч», «гоняешь стаи туч», «веешь на просторе», «не боишься никого».

8. Раздели сказку на части. Озаглавь каждую часть. Ответь на вопросы:

• Какие события происходят?

• Какие действуют герои? Какие слова помогают представить героев?

• О чём важном хотел сказать автор в каждой части?

• Подумай, какие иллюстрации можно было бы сделать к каждой части. Что именно нужно изобразить и почему?

1. Рождение царевны и смерть царицы

2. Новая царица

3. Черный умысел царицы

4. Царевна остается одна в лесу

5. Дом семи богатырей»

6. Царица узнает о том, что царевна жива

7. Отравленное яблоко»

8. Хрустальный гроб

9. Елисей в поисках царевны

10. Царевна проснулась

11. Смерть царицы, свадьба царевны и Елисея

9. Подробно перескажи одну из частей сказки. Подумай, какой план ты составишь. Запиши его в «Рабочую тетрадь». Выдели слова писателя, которые ты используешь в своём пересказе. Не забудь, что произведение А. С. Пушкина стихотворное.

План 13-й части

1) Королевич узнал о смерти царевны.

2) Королевич Елисей у гроба.

3) Елисей разбивает хрустальный гроб.

4) Царевна ожила.

5) Весть о воскрешении царевны.

6) Смерть мачехи.

7) Свадебный пир.

10. Что роднит пушкинскую сказку с народными? Чем они различаются? Обсудите с другом.

Пушкинскую сказку роднит с народными наличие зачина, концовки, стиль повествования, сюжет. Но эта сказка написана в стихотворной форме.

71

Страница 71. М.Ю. Лермонтов. Ашик-Кериб

1. Чем занимался Ашик-Кериб? Почему люди уважали его? Что ты думаешь о герое? Как ты к нему относишься? Составь рассказ о герое. Используй слова и выражения из текста. Запиши свои мысли в «Рабочую тетрадь».

Ашик-Кериб играл на богатых свадьбах, пел людям. Он пел на праздниках и свадьбах, аккомпанируя себе на саазе (турецкая балалайка). Народ уважал Ашик-Кериба, потому что он был добр и весел, честен и храбр.Когда он полюбил девушку из богатой семьи, то не смог на ней жениться, так как был беден. Девушка предложила ему свое богатство, но Ашик-Кериб отказался, решив самостоятельно заработать на достойную жизнь для его будущей семьи.Молодой человек дал слово приехать через семь лет богатым человеком и жениться на любимой.

Я думаю, что Ашик-Кериб достойный мужчина и мне нравятся его слова и поступки.

2. Какое главное качество Магуль-Мегери помогло ей выдержать все испытания? Что ещё ты можешь сказать о её характере? Найди в тексте слова, с помощью которых автор описывает героиню.

Главное качество девушки — вера своему возлюбленному, верность своим чувствам и своему слову.

Именно поэтому она выдержала семь лет разлуки с Ашик-Керибом и дождалась своего счастья. В характере Магуль — Мегери также присутствует честность и рассудительность. Девушка понимала, что прошло много лет в разлуке и возможно ее жених уже не верит в то, что она ждет его. Она послала с купцом свое блюдо, чтобы Ашик знал, что Магуль все еще ждет его.

3. С чем сравнивается красота девушки? Как поёт о ней подруга? Вспомни, как обычно говорится о девичьей красоте в русских сказках. Прочитай пословицы.

• Не ищи красоты, а ищи доброты.

• Выбирай жену не в хороводе, а в огороде.

• Шей шубу теплее, а жену выбирай добрее.

В турецких сказках красоту девушки принято сравнивать с красотой и изящностью газели. Подруга поет о Магуль-Мегери так: «Твоя газель идет мимо».

4. О каких чертах женского характера упоминается в пословицах? Что больше всего ценит народ в женщине? Обсудите с другом.

Народ больше всего ценит в женщине доброту и хозяйственность.

5. Как сумел Ашик-Кериб за один день попасть в свой город? В чём ещё помог ему Хадерилиаз?

Ашик-Керибу помог Хадерилиаз. Он дал ему ком земли из-под копыт своего коня и велел помазать им глаза старухи, которая не видела 7 лет.

6. Какая важная мысль содержится в сказке об Ашик-Керибе? Напиши отзыв на произведение. Запиши его в «Рабочую тетрадь».

В сказке содержится важная мысль, что любовь может преодолеть все препятствия. Но нужно быть верным своему слову, всегда исполнять свои обязательства перед другими.

Отзыв

Сказка Ашик-Кериб содержит в себе много важных мыслей. В ней говорится, что любовь может преодолеть все препятствия. Но нужно быть верным своему слову, всегда исполнять свои обязательства перед другими. Ашик-Кериб пел на праздниках и свадьбах, аккомпанируя себе на саазе. Народ уважал Ашик-Кериба, потому что он был добр и весел, честен и храбр. Когда он полюбил девушку из богатой семьи, то не смог на ней жениться, так как был беден. Девушка предложила ему свое богатство, но Ашик-Кериб отказался, решив самостоятельно заработать на достойную жизнь для его будущей семьи. Молодой человек дал слово приехать через семь лет богатым человеком и жениться на любимой. Ашик-Кериб достойный мужчина и мне понравилось читать про него.

7. Все ли слова в сказке тебе понятны? Найди определения слов, которые тебе непонятны, в словаре.

ЗАРО́К, -а, м. Клятва; обет, обещание не делать чего-либо.

ПАША́. Титул высших сановников и генералов в старой Турции и Египте, а также лицо, носящее этот титул.

77

Ответы на вопросы страницы 77. Л.Н.Толстой. Детство. Глава 15

1. Какие события описывает Л. Н. Толстой? Перечисли.

Толстой описывает события своего детства. Он вспоминает свои взаимоотношения с мамой, ее голос, как мать укладывала его спать, предметы быта, его окружающие, мысли и чувства, которые он испытывал при этом.

2. Что ты думаешь о характере Николеньки? Какой он?

Николенька — добрый и нежный мальчик. Он искренне любит свою маму, беспокоится о ней, плачет от одной мысли ее потерять. «Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю» Эта повесть автобиографична. Мама Толстого рано ушла из жизни, и воспоминания — это все, что у него было. Писатель поделился с нами самым сокровенным.

3. Ты прочитал начало интересной повести. Найди в библиотеке и прочитай произведение до конца. Ты поймёшь, насколько интересно и увлекательно самостоятельно читать произведения.

Читаем.

81

Ответы на вопросы страницы 81. Л.Н.Толстой. Детство. Глава 19

1. Как выглядел Иленька Грап? Как к нему относились дети и почему? Одобряешь ли ты их поведение?

Иленька Грап был мальчиком лет 13, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей. К нему плохо относились дети и все сваливали на него, потому что он слабый и плакса. Нет я не одобряю их поведение. Он добрый мальчик. Я к нему хорошо отношусь.

2. Представь, что ты оказался рядом с детьми. Как ты поступишь? Ответь честно.

Я бы подружился с Иленькой. Я думаю, из него получится очень хороший друг. Я бы его защищал.

3. Что явилось предметом переживаний Николеньки?

Иленька Грап был из небогатой семьи, и он стал предметом насмешек и издевательств со стороны мальчиков круга Николеньки Иртеньева. Николенька не отстает от своих друзей. Но тут же испытывает чувство стыда и раскаяния. Николенька Иртеньев наблюдает за тем, как сам он и близкие ему люди переживают смерть его матери. Он устанавливает, что никто из них, за исключением простой русской женщины — Натальи Савишны, не был до конца искренен в выражении своих чувств. Отец, казалось, был потрясен несчастьем, но Николенька отмечает, что отец был эффектен, как всегда. И это ему не нравилось в отце, заставляло его думать, что горе отца не было, как он выражается, «вполне чистым горем». Даже в искренность переживаний бабушки Николенька не до конца верит. Жестоко осуждает Николенька и себя за то, что он только на одну минуту был целиком поглощен своим горем.

4. Прочитай последний абзац. Можно ли сказать, что в нём выражена основная мысль?

«Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Серёже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! Они произвели единственные тёмные пятна на страницах моих детских воспоминаний.»

Да, в последнем абзаце выражена основная мысль произведения.

93

Ответы на вопросы страницы 93. А. П. Чехов. Мальчики

1. Что ты можешь сказать о семье Королёвых? Как родители и дети относятся друг к другу? Приведи примеры из текста. Запиши их в «Рабочую тетрадь».

Семья Королевых очень дружная, в ней четверо детей — три девочки (Катя, Соня и Маша) и мальчик Володя. Родители понимают друг друга с полуслова, все друг друга любят..

«Каждый вновь сделанный цветок девочки встречали восторженными криками, даже криками ужаса, точно это этот цветок падал с неба; папаша тоже восхищался и изредка бросал ножницы на пол, сердясь на них за то, что они тупы.»

«Мать и тётка бросилиь обнимать и целовать его. Наталья повалилась к его ногам и начала стаскивать с него валенки, сёстры подняли визг»

2. О чём мечтали Чечевицын и Володя? Как они представляли свою жизнь в Америке? Могли ли сбыться их мечты? Почему?

Володя и Чечевицын мечтали убежать в Америку, чтобы добывать там золото и слоновую кость. В Америке они хотели стать вождями индейских племен и сражаться за свою независимость. Но они не представляли всех проблем, связанных с побегом, и не знали даже, как добраться до Америки, сколько для этого нужно денег. Они собрали с собой пистолет, два ножа, увеличительное стекло и 4 рубля денег. Их мечта не могла сбыться, потому что они были плохо подготовлены.

3. Как ты относишься к мальчикам? Что ты о них думаешь? Герои решились на побег, потому что:

• были смелыми и решительными;

• были глупыми и самонадеянными;

• мало знали и плохо представляли трудности пути;

• не любили своих близких;

• хотели выглядеть в глазах других людей храбрыми и необычными;

• любили путешествовать и узнавать новое?

Объясни.

Мальчики были смелыми и решительными, любили путешествовать и узнавать новое, но в то же время они были глупыми и самонадеянными и не представляли всех трудностей пути . Чечевицын хотел выглядеть в глазах других людей храбрым и необычным, в разговорах с девочками постоянно рассказывал об Америке.

4. В конце и в начале рассказа описаны встречи мальчиков с семьёй. Чем эти встречи различаются и чем похожи?

В начале рассказа семья встречает Володю с учебы. Они радуются, обнимают и целуют его. В конце мальчика встречают после того, как он потерялся. Все плачут и обнимаются. В обеих случаях семья рада воссоединиться.

5. Это смешное произведение или грустное? Почему ты так думаешь?

Произведение и смешное, и грустное одновременно. Смешно было наблюдать за мальчиками, наивно собирающимися попасть в Америку, не зная, где точно она находится и как добираться. Грустно за них, потому что последствия побега могли оказаться плачевными.

6. Как ты считаешь, автор осуждает мальчиков за их поступок? Обсудите с другом.

Автор осуждает мальчиков за их беспечность. Он показывает, как важна семья и ее поддержка, и как глупо отправляться куда-то без точных знаний и хорошей подготовки.

7. Случались ли у тебя в жизни подобные ситуации? Расскажи об одной из них. Запиши план своего рассказа в «Рабочую тетрадь».

В моей жизни была ситуация, когда мы с другом пошли гулять по городу, совершенно забыв о времени и не предупредив взрослых. Наши родители ближе к вечеру стали волноваться, и пожурили нас за долгое отсутствие.

8. Рассмотри иллюстрации и кратко опиши эпизоды, которые изображены. Выборочно перескажи эти эпизоды.

Первый эпизод — приезд мальчиков в дом Королевых, где их встречали сестры Володи и пес.

Второй эпизод — Чечевицын уговаривает передумавшего было бежать Володю отправиться в Америку.

«Когда первый порыв радости прошел, Королевы заметили, что, кроме Володи, в передней находился еще один маленький человек, окутанный в платки, шали и башлыки и покрытый инеем; он неподвижно стоял в углу… » .

«И Чечевицын, чтобы уговорить Володю, хвалил Америку, рычал, как тигр, изображал пароход, бранился, обещал отдать Володе всю слоновую кость и все львиные и тигровые шкуры ».

94, 95

Страница 94 — 95. Поговорим о самом главном

Обсудите с друзьями, можем ли мы сказать, что любовь к Родине и любовь к родному языку — схожие понятия.

Любить свою страну – это значит любить в ней всё. Любить русский язык, любить каждое слово. Язык – основа всему. Не зная свой язык, невозможно выразить свои чувства и мысли, невозможно понять чувства и мысли окружающих нас людей. А ведь это так важно! Язык – это то, что нас объединяет, то есть – это средство нашего общения. Родной язык – это частичка Родины. Они связаны и немыслимы друг без друга, то есть, невозможно любить русский язык, не любя Россию, аналогично, нельзя любить Россию, не любя русский язык.

Обсудите с друзьями, как вы понимаете высказывания русских писателей о русском языке.

С помощью русского языка можно очень метко и точно выражать свои мысли. Изучение родного языка очень важно и необходимо для каждого.

Выбери слова, которые помогут тебе составить рассказ о родном языке.

Родной язык, основа всему, средство общения, выражать мысли, частичка Родины, важно, необходимо, любовь к языку.

96 Проверим себя

Стр. 96. Проверим себя

1. Назови великих русских писателей, произведения которых ты прочитал. Что ты можешь рассказать об их жизни? Каких ещё поэтов и писателей, прославивших Россию, ты знаешь?

Писатели из этого раздела учебника: Пушкин, Лев Толстой, Лермонтов, Чехов.

Другие известные писатели: Алексей Толстой, Гоголь, Тургенев, Паустовский, Некрасов, Аксаков и другие.

2. Что сближает произведения Л. Н. Толстого и А. П. Чехова? Чем они различаются? Сравни главных героев. На кого ты хотел бы быть похожим? Кого ты хотел бы видеть своим другом? Обсудите с другом.

Повесть Л. Н. Толстого «Детство» и рассказ А. П. Чехова «Мальчики» сближает то, что они рассказывают о детях. В обоих произведениях показываются взаимоотношения детей и родителей, раскрывается внутренний мир мальчиков, их мечты. Но у Толстого рассказ посвящен чувствам главного героя, а рассказ Чехова — взаимоотношениям с родителями и путешествию мальчиков.

3. Что нравилось Николеньке, герою повести Л. Н. Толстого «Детство», в Серёже Ивине? Перескажи строки, где говорится о восторженном отношении к Серёже. Что тебе нравится в Серёже, а что нет?

Николеньке нравилась его стойкость перед болью.

«Не могу передать, как поразил и пленил меня этотгеройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.»

«Да, это правда, — подумал я. — Иленька больше ничего, как плакса, а вот Серёжа — так это молодец…что это за молодец!..»Сережа Ивин мне не нравится. Единственным его достоинством могу назвать то что он стерпел боль и не стал плакать. Остальные его поступки и слова мне не нравятся. Я бы не хотел ему подражать ни в чем.

4. Какие произведения Л. Н. Толстого о детях ты прочитал в учебнике? Какие ты знал раньше? Какие хотел бы прочитать

Акула Котёнок Прыжок Лгун Старый дед и внучек Отец и сыновья Правда всего дороже

Произведения Толстого о детях: «Филиппок», «Отец и сыновья», «Акула», «Детство», «Отрочево», «Юность».

5. Что общего между детьми — героями этих произведений? Почему автору важно рассказать о них и их жизни? Чему он хочет научить своих читателей?

Мальчики из этих произведений очень похожи. Они любят своих родителей и привязаны к ним. Но в произведении Чехова ребята решаются сбежать из семьи, в то время как герой рассказа Толстого Николенька не представляет себе жизни без мамы.

6. Какие качества характера А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов ценят в героях своих произведений?

А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов ценят в героях своих произведений верность своему слову, доброту, смирение.

7. Переживал ли ты за королевича Елисея? С какими словами он обращался в месяцу, солнцу и ветру? Какие средства художественной выразительности использовал поэт?

Поэт использовал олицетворения.

Солнце: свет наш солнышко, освещаешь, всех видишь.

Месяц: позолоченный рожок, круглолицый, светлоокий.

Ветер: ты могуч, веешь, не боишься.

99

Поэтическая тетрадь

Страница 99. В мире книг

1. Рассмотри обложки на выставке книг. Какое название ты мог бы дать этой выставке?

Времена года.

2. Обсудите с другом, какие ещё произведения вы включили бы на выставку книг. Выберите из списка.

Объясните свой выбор.

• Русская народная сказка «Зимовье зверей»

• Крылов И. Стрекоза и Муравей

• Пушкин А. С. Осень

• Есенин С. «Закружилась листва золотая…»

• Токмакова И. «Опустел скворечник…»

• Толстой Л. Детство

• Плещеев А. «Осень наступила…» .

• Яхнин Л. Осень в лесу

Выбранные произведения выделены маркером. В них рассказывается о временах года.

3. Составь список любимых произведений о природе.

В.Бианки. Про птиц и зверей. Лесная газета. ( и другие)

Мамин-Сибиряк Д.Н. Серая шейка.

Паустовский К. Заячьи лапы.

Пришвин М.М. Кладовая солнца.

4. Предположи, какие произведения могут быть включены в сборник «Картины родной природы».

А. С. Пушкин «Цветы последние милей…».

М. Ю. Лермонтов «Осень».

Ф.И. Тютчев «Осенний вечер».

К.Г.Паустовский. Рассказы: Мещерская сторона. Воронежское лето. Акварельные краски. Дружище Тобик. Жёлтый свет. Подарок. Резиновая лодка. Заячьи лапы. (и другие)

М.Пришвин. Рассказы: Начало весны света. Первые лучи. Деревья в лесу. Кристальный свет. Роса. Листопад. (и другие)

Б.Пастернак. Август. Февраль.

В.Бианки. Про птиц и зверей. ( и другие)

С.Аксаков. Буран.

И.Тургенев. Записки охотника.

Б.Бунин. Листопад.

Б.Васильев. Не стреляйте в белых лебедей.

103

Ответы к странице 103. К.Ушинский. Четыре желания

1. Чем К. Ушинский хотел поделиться с читателем? Определи главную мысль произведения.

Главная мысль произведения Ушинского «Четыре желания» заключается в том, что у каждого времени года есть свои положительные стороны и надо уметь их замечать и ценить. Рассказ Ушинского «Четыре желания» учит позитивно относиться к жизни, ценить все хорошее, что есть в каждом времени года.

2. Рассмотри репродукции картин. Составь по ним рассказ, используя алгоритм на странице 98.

К. Юон. Русская зима

В.Борисов-Мусатов. Майские цветы

И.Левитан. Цветущие яблони

А Пластов. Летом

В Поленов. Золотая осень

Рассказ по картине Пластова «Летом»

Перед нами картина Пластова «Летом».

На холсте изображены грибники, отдыхающие в тени берёз. С ними рядом лежит собака. У них полные корзины грибов, а значит они долго их собирали, устали и остановились отдохнуть. Женщина прилегла поспать, а девочка перебирает ягоды и складывает их в кружку. Перед девочкой стоит кувшин. Наверное, он тоже предназначен для сбора ягод. Вокруг путников густая зеленая трава. Чуть дальше находится освещенная солнцем полянка, а за ней тёмный лес, в котором полно грибов.

Картина вызывает приятные воспоминания о лете и на душе становится тепло и приятно.

3. Найди и выпиши в «Рабочую тетрадь» пословицы о временах года.

1. О весне:

Ласточка весну начинает, соловей кончает.

Кто весной не пролежит, весь год будет сыт.

Кто спит весною, мёрзнет зимою.

Весна красна цветами, а осень — снопами.

Март с водою, апрель с травою, а май с цветами.

Новый год — к весне поворот.

Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сыта.

Весна да осень — на дню погод восемь.

Где в апреле река, там в июле лужица.2. О зиме:

Зимой без шубы не стыдно, а холодно; а в шубе без хлеба — и тепло, да голодно.

Летом не припасёшь, зимой не принесёшь.

Что летом родится, то зимой пригодится.

Кто спит весною, мёрзнет зимою.

Летом нагуляешься, зимой наголодаешься.

Будет зима — будет и лето.

Декабрь — шапка зимы, июль — макушка лета.

Новый год — к весне поворот.

Январь — году начало, зиме середина.

В ноябре зима с осенью борется.

Лето — припасиха, зима — прибериха.

Декабрь год кончает, а зиму начинает.

Мороз невелик, а стоять не велит.3. Об осени:

Придёт осень, за всё спросит.

Цыплят по осени считают.

От осени к лету поворота нету.

Весна красна цветами, а осень — снопами.

Ноябрь — сентябрю внук, октябрю сын, зиме родной брат.

Весна красна, да голодна; осень дождлива, да сыта.

Весна да осень — на дню погод восемь.

В ноябре зима с осенью борется.4. О лете:

Дважды в год лето не бывает.

Летом не припасёшь, зимой не принесёшь.

Что летом родится, то зимой пригодится.

Летом нагуляешься, зимой наголодаешься.

От осени к лету поворота нету.

Будет зима — будет и лето.

Декабрь — шапка зимы, июль — макушка лета.

Где в апреле река, там в июле лужица.

Лето — припасиха, зима — прибериха.

4. Вспомни своё любимое стихотворение о природе. О каком оно времени года?

Афанасий Фет — Я пришел к тебе с приветом

Я пришел к тебе с приветом,

Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом

По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,

Весь проснулся, веткой каждой,

Каждой птицей встрепенулся

И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,

Как вчера, пришел я снова,

Что душа все так же счастью

И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду

На меня весельем веет,

Что не знаю сам, что буду

Петь — но только песня зреет.

Это стихотворение о весне.

104

Ответы к странице 104. Ф. И. Тютчев. Еще земли печален вид…

1. Как Ф. Тютчеву удаётся показать раннюю весну?

Тютчев говорит о том, что природа еще не проснулась, а только лишь «послышала» весну.

2. Какие выразительные средства выбраны автором для изображения унылой картины природы? А как поэт создаёт образ пробуждающейся природы? Что необычного в её изображении?

Для изображения унылой картины природы Тютчев использует эпитеты печален вид, мертвый стебель. Олицетворения: воздух дышит, природа не проснулась, весну послышала, невольно улыбнулась. Необычно то, что природа описана как живая.

3. Почему в стихотворении так много глаголов? Обоснуй своё мнение.

Поэт описывает, как природа пробуждается, все движется, поэтому используется много глаголов для описания этого движения и изменений, происходящих в природе.

4. Каково настроение автора, какие чувства он испытывает?

Настроение автора грустное от унылой картины природы, но есть надежда на скорое обновление природы.

5. Приготовься к выразительному чтению произведения Ф. Тютчева.

Читаем выразительно.

105

Страница 105. Тютчев. Как неожиданно и ярко…

1. Как Ф. Тютчев описывает радугу? Как ему удаётся показать красоту и мгновенность радужного видения?

Тютчев сравнивает радугу с аркой, использует прием олицетворения: арка обхватила, изнемогла. Эпитеты: воздушная, влажной синеве, радужном виденье, нега для очей. Глаголы помогают поэту показать динамику и быстротечность увиденного: лови скорей, смотри, ушло.

2. О чём просит читателя автор? Почему?

Автор просит читателя ловить мгновенье, когда на миг появляется радуга на небе, не пропустить этот момент, зафиксировать в памяти это прекрасное явление природы.

3. Как ты думаешь, зачем в стихотворении дважды повторяется слово лови?

Слово лови повторяется дважды, показать быстротечность и ускользание происходящего.

4. Каким настроением проникнуто произведение? Объясни. Подумай, почему в стихотворении три восклицательных предложения.

Произведение проникнуто наслаждением недолговечной красотой радуги. Восклицательные предложения используются автором для выражения восторга этим явлением природы.

5. Как бы ты озаглавил произведение? Запиши свои варианты в «Рабочую тетрадь».

«Радуга», «Воздушная арка», «Лови мгновенье».

6. Выучи стихотворение наизусть. Какую интонацию ты выберешь для его чтения?

Читаем выразительно.

106

Страница 106. А.А.Фет. Весенний дождь

Какую картину изобразил Фет в своём стихотворении? Как он сумел показать начало дождя? Выпиши в «Рабочую тетрадь» слова, которые помогли поэту.

Автор изобразил в своем стихотворении начало дождя. Фет сумел это показать с помощью постепенного глаголов: движется, брызнули, подошло, барабанит. Каждый последующий показывает более интенсивное действие, чем предыдущий.

Слова: еще светло, в разрывы облак, качаясь, движется завеса, в золотой пыли, две капли брызнули, душистым медом тянет, по листьям барабанит.

107

Страница 107. А.А.Фет. Бабочка

1. От чьего имени написано стихотворение?

Стихотворение написано от имени бабочки.

2. Какою изображена бабочка? Опиши её.

«Весь бархат мой с его живым миганьем —

Лишь два крыла»

3. Не напоминает ли тебе ритм этого произведения порхание бабочки, рисунок её полёта? Объясни.

Ритм этого произведения напоминает порхание бабочки, рисунок ее полета. В стихотворении чередуются длинные и короткие строки, как неравномерные взмахи крыльев бабочки.

4. Выразительно прочитай стихотворение.

Читаем выразительно.

109

Ответы к странице 109. Е. А. Баратынский.

Весна, весна! Как воздух чист!..

Какие чувства переполняют поэта? Почему? Как ты прочитаешь стихотворение? Объясни.

Поэта переполняют чувства восторга, радости от встречи с пробуждающейся весной, восхищение весенней природой. Стихотворение я прочитаю с восторженной интонацией.

Где сладкий шепот моих лесов?..

1. Какие изменения произошли в природе? Обрати внимание на подчёркнутые слова. Как они помогают поэту сравнить зиму и лето?

Сначала поэтом описывается «сладкий шепот лесов, потоков ропот, цветы лугов». Но вскоре стали «деревья голы, ковер зимы покрыл холмы, ручей немеет, все цепенеет, ветер злой, бушуя, воет, небо кроет седою мглой». Это противопоставление помогает поэту ярче показать различия зимы и лета.

2. Каким настроением проникнуто произведение? Почему ты так думаешь?

Стихотворение проникнуто грустью, потому что лирическому герою приходится прощаться с теплым, щедрым летом и мириться с приходом суровой и холодной зимы.

110

Страница 110. И.С.Никитин. В синем небе плывут над полями…

1. Какие выразительные слова находит поэт, чтобы изобразить меняющиеся картины природы? Запиши их в «Рабочую тетрадь».

Эпитеты: «облака с золотыми краями», «вечер прозрачно-румян», «месяц огненным шаром встаёт», «в чистом поле покой и молчанье».

2. Как ты представляешь себе золотые края облаков и золотое сияние звёзд? В чём необычность эпитета золотой?

Облака освещает золотой закат, подсвечивая края облаков, а звёзды в свете луны приобретают такой же оттенок, так как луна в стихотворении не белая, а огненная из заа отражения солнечных лучей, как это бывает сразу после заката.

Необычность эпитета золотой в том, что он позволяет красочнее представить цвет облаков и звезд. Они как будто сделаны из золота. Эпитетом золотой можно описать очень много разных предметов и явлений (золотая осень, золотое солнце, золотая рожь и другие).

3. Что можно сказать о настроении поэта? Обсудите с другом. Помогают ли последние строчки произведения понять мысли и чувства поэта, его отношение к природе?

Поэто восхищается картинами природы. Настроение поэта воодушевлённое, он восторженно наблюдает за закатом и наступлением ночи, рассматривает каждую деталь неба, молится и показывает эту красоту читателю.

111

Страница 111. Н.А.Некрасов. Саша. В зимние сумерки нянины сказки..

1. Как описывает поэт забавы Саши?

Поэт задорно описывает зимние забавы девочки Саши.

2. Каким настроением проникнуто стихотворение? Прочитай его выразительно.

Стихотворение пронизано радостным, светлым настроением.

113

Ответы к странице 113. И. А. Бунин. Листопад

1. Что напомнил осенний лес Бунину? Как подчёркнутые сравнения помогают нарисовать образ леса-терема? А какие эпитеты использует для этого автор?

Осенний лес напоминает Бунину расписной терем. Нарисовать образ леса-терема помогают сравнения: словно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, пестрой стеной стоит над поляной, как вышки, елочки темнеют, воздушной паутины ткани блестят, как сеть из серебра.

Поэт использует эпитеты: расписной, лиловый, золотой, багряный, голубая лазурь, тихою вдовой, пестрый терем, широкого двора, солнечным теплом, мертвое молчанье, в синей вышине, над солнечной поляной, завороженной тишиной.

2. Почему слово Осень поэт пишет с большой буквы? Чего он достигает необычным изображением осени?

Слово «Осень» поэт пишет с большой буквы, так как хочет изобразить ее как живое существо — тихую вдову. Приемом олицетворения Бунин как бы оживляет осень, показывает, что природа живая.

3. Какие слова помогают автору показать, что в осеннем лесу наступает тишина? Как образ шуршащего листика усиливает ощущение наступающей тишины?

«Мертвое молчанье, тишина, листика шуршанье».

Когда в лесу очень тихо, слышен каждый незначительный шорох. Поэтому образ шуршащего листика усиливает ощущение наступающей тишины.

4. Прочитай ещё раз последние восемь строк стихотворения. Какие согласные звуки повторяются?

Повторяются шипящие звуки, имитирующие шуршание листика.

5. Как можно догадаться, что красота осени недолговечна? Почему в стихотворении несколько раз повторяется слово сегодня? Что хотел сказать Бунин своим читателям?

Недолговечность красоты осени показывают строки «Сегодня на пустой поляне, сегодня целый день играет, сегодня так светло кругом». Слово «сегодня» повторяется три раза, чтобы подчеркнуть, что это мгновение мимолетно. Бунин хотел сказать читателям, каждый миг неповторим и уникален, и нужно уметь поймать его и насладиться им.

6. Какое настроение ты передашь при чтении?

Восхищение мимолетной красотой осеннего леса и его тишиной.

114 Проверим себя

Стр. 114. Проверим себя

1. Какие произведения ты прочитал в этом разделе? Почему они объединены в «Поэтическую тетрадь»?

В этом разделе я прочитал стихи русских поэтов — Тютчева, Фета, Никитина, Некрасова, Бунина, Баратынского. Стихи — это поэзия, поэтому они объединены в «Поэтическую тетрадь».

2. Стихотворения каких авторов ты читал раньше? Приготовься прочитать в классе те произведения, которые тебе нравятся.

Стихи Тютчева, Некрасова, Фета.

3. Прочитай строки из стихотворений. Знаешь ли ты их авторов? Назови их.

«Здравствуй, гостья зима!…» — И.С.Никитин

«Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят…» — Ф.И.Тютчев