Стало известно, что Рособрнадзор опубликовал официальные данные по поводу написания итогового сочинения на будущий учебный год. Для выполнения работы предоставляется несколько дней, основным днем является 1 декабря 2021 года. Дополнительно выделяется 2 февраля 2022 и 4 мая 2022 года. Какая тематика будет предоставлена для написания итогового сочинения, и как подготовиться к экзамену, узнаете здесь.

Основные правила

1 декабря 2021 года вам предстоит за 3 часа 55 минут написать развёрнутое, структурное и аргументированное сочинение по одной из выбранных тем.

- ВАЖНО! Объём должен быть не меньше 250 слов (иначе незачёт!)

- Сочинение должно быть написано самостоятельно

- Дополнительные даты итогового сочинения: 2 февраля и 4 мая 2022

По формату итоговое сочинение 2021 отличается от сочинения ЕГЭ. Каждый из вас получит пять тем: по одной теме для каждого направления, их вы узнаете только за 15 минут до экзамена. Несмотря на то, что пишете сочинение вы только по одной из них, мы рекомендуем готовиться к нескольким направлениям: вдруг тема по вашему любимому направлению окажется сложной?

До итогового сочинения осталось меньше 1 месяца! А подготовка к нему включает в себя общую эрудицию, развитие речи, глубину мысли и, конечно, грамотность. Это значит, что готовиться исключительно по темам сочинения будет недостаточно для действительно хорошего результата, особенно в такие сжатые сроки. Вам нужна четкая система: сегодня вы разбираете речевые ошибки, завтра — орфографические, а послезавтра подбираете интересные аргументы.

На курсе подготовки к итоговому сочинению в MAXIMUM Education вас ждет именно такая система: за оставшийся месяц вы научитесь писать логичные и интересные тексты без грамматических и орфографических ошибок. А главное — вы поймете формат итогового сочинения и самостоятельно напишете 2 пробника, которые наши преподаватели проанализируют с вами индивидуально. Не допускайте ошибок большинства выпускников — готовьтесь к итоговому сочинению системно.

Итоговое сочинение 2021-2022: критерии

Всего есть пять критериев, по каждому можно получить или «зачет» (1), или незачет (0). Первые два критерия — главные: если не получить по ним «зачет», за сочинение его тоже не поставят. Для того, чтобы получить «зачет» за сочинение в целом, нужно выполнить два первых критерия + хотя бы один из остальных.

1. Соответствие теме

Самое важное — не уходить от темы, соотнести доказательство и вывод с тезисом, не подменять понятия.

2. Привлечение литературного материала

Чтобы получить зачет, нужно привести минимум 1 литературный аргумент — из русской классики, школьной программы или мировой литературы. Можно использовать даже «Гарри Поттера» или «Голодные игры». Главное — написать развернутый аргумент, который подтвердит ваше мнение.

3. Композиция и логика рассуждения

Чтобы получить балл по этому критерию, предлагаем вам использовать классическую структуру сочинения.

5 абзацев:

- вступление (тезис)

- собственное мнение, которое будем доказывать аргументами

- аргумент 1 (доказательство и микровывод)

- аргумент 2 (доказательство или контраргумент)

- вывод (итог рассуждений)

Если сочинение выстроено логично и в нем есть абзацное членение, критерий засчитают.

4. Качество письменной речи

Если всё настолько плохо, что речевые ошибки затрудняют понимание смысла, ставят «незачёт», если мысль ясна — «зачёт».

5. Грамотность

«Незачёт» поставят, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, пунктуационных. Помните, что на сочинении можно пользоваться орфографическим словарём! Этот поможет вам свести орфографические ошибки к минимуму.

Какие темы предоставлены для написания сочинения в 2021 году

Как правило, тематика для написания итогового сочинения предоставляется ученикам на выбор. Известен список литературы, который поможет подготовиться к сочинению на любую из выбранной темы. Предлагаются на выбор такие тематики:

- цивилизация и технологии;

- преступление и наказание;

- кому на Руси жить хорошо;

- книга – про меня;

- дорога в жизни человека.

Каждая из тем рассматривается с точки зрения ученика, раскрывается основная проблематика сочинения, или посвящается любимому произведению. Также это тесно связано с российской литературой, в частности, произведениям писателя Достоевского. Рассматривается положительное или отрицательное влияние технологических достижений на человечество и описание своего мировоззрения, опираясь на персонажей из литературы.

В зависимости от интересов, каждый ученик сможет выбрать для себя подходящую тему, заранее подготовиться, прочитать литературу и отлично сдать экзамен.

Как подготовиться к написанию сочинения

В первую очередь необходимо определиться с темой. Не стоит выбирать несколько, лучше определиться с одной, и узнать рекомендуемый объем написания. Как правило, на выполнение данного задания даётся не более 3 часов, оно не должно превышать более чем 350 слов. Но и сочинение, где будет написано меньше 250 слов, не будет рассматриваться.

Ученикам стоит обратить внимание на свою чёткую позицию в плане литературы, рассмотрения персонажей и своего мировоззрения. Как правило, можно опираться на цитаты из литературы, на мнение персонажей, всё же комиссия будет рассматривать именно точку зрения и раскрытие проблематики со стороны ученика. Не стоит забывать, что все сочинения тщательно проверяются на антиплагиат, поэтому полностью цитировать абзацы из любимого произведения не стоит.

Наверняка каждый понимает, что и орфография, исправления и любые помарки также недопустимы, заранее стоит поработать над почерком, чтобы у комиссии не возникало вопросов. Не нужно откладывать в долгий ящик подготовку: если начать сейчас, то к моменту написания сочинения гарантированно получится справиться с любой выбранной темой.

Завершается прием заявлений на участие в итоговом сочинении

-Подать заявление необходимо до 17 ноября. Это можно сделать в своей школе.

-Итоговое сочинение писать обязательно, оно является допуском к ГИА.

-Темы сочинений будут известны выпускникам за 15 минут до начала.

-Дополнительные даты проведения – 2 февраля и 4 мая 2022 года.

Читать еще…

источник

Автор:

Самый Зелёный

·

Многомудрый Литрекон наконец-то дождался чудного мгновения, и к нему явились направления итогового сочинения 2021-2022 года. Темы, которые будут на экзамене, пока не знает никто, но Литрекон опытен в таких делах: каждый год он угадывает минимум 35% реальных тем. По другим меняются формулировки, но аргументы попадают в цель. Поэтому давайте готовиться дружно и сообща, чтобы наши усилия увенчались всеобщим триумфом и допуском к ЕГЭ. Перед Вами список тем для наиболее эффективной подготовки к экзамену. Все эти формулировки повторяют закономерности прошлых лет, которые не меняются год от года. По ним и сочиняются темы. Приятного просвещения!

«Человек путешествующий: дорога в жизни человека»

Какие темы будут по направлению «Человек путешествующий: дорога в жизни человека»? Скорее всего, Вы увидите именно эти:

- Что человек ищет в путешествиях?

- Почему люди хотят путешествовать?

- Как путешествия развивают личность?

- Что человек ищет на своем жизненном пути?

- Куда ведет жизненный путь человека?

- Возможно ли всегда стремиться к новым открытиям?

- Согласны ли Вы с тем, что «под лежачий камень вода не течет»?

- Согласны ли Вы с утверждением «Где родился — там и пригодился»?

- Дорога к счастью — какая она?

- Можно ли идти к цели «по головам»?

- Какие города России Вы хотели бы посетить и почему?

- Какие страны наиболее интересны для путешественника и почему?

- Согласны ли Вы с утверждением Лао Цзы «Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага»?

- Как Вы понимаете фразу Оноре де Бальзака «Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно – идти»?

- Согласны ли Вы с утверждением Леонардо Да Винчи «Познание стран мира – украшение и пища человеческих умов»?

- Согласны ли Вы с тем, что путешествовать — значит развиваться?

- Как не сбиться с жизненного курса?

- Что означает фраза «сбился с пути»?

- Что направляет человека на жизненном пути?

- Согласны ли Вы с тем, что лишь тот, кто странствует, открывает новые пути?

- Какие качества необходимы для первооткрывателя?

- Какие качества необходимы для путешественника?

- Чему человек может научиться в путешествии?

- Как определить свой путь в жизни?

- Как Вы понимаете выражение «по кривой дорожке»?

- Как не потерять свою дорогу в жизни?

- Для чего люди путешествуют?

- Как путешествовать, не выходя из дома?

- Что мешает человеку двигаться вперед?

«Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?»

А теперь подумаем, какие темы будут по направлению «Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?»? Вот наиболее вероятные варианты:

- Технический прогресс — зло или благо?

- Чем опасен технический прогресс?

- Согласны ли Вы с утверждением Л.Н. Толстого: «Прогресс состоит во всё большем и большем преобладании разума над животным законом борьбы»?

- Что такое технический прогресс?

- Как развитие технологий влияет на общество?

- Как развитие технологий влияет на человека?

- Как развитие технологий влияет на экологию?

- Может ли научный прогресс привести к катастрофе?

- Как сохранить баланс между экологией и цивилизацией?

- Кого можно назвать «цивилизованным человеком»?

- Почему люди отстают от цивилизации?

- Почему старшее поколение не принимает новые технологии?

- Как новые технологии помогают решать глобальные мировые проблемы?

- Могут ли новые технологии решить вечные проблемы?

- Как Вы понимаете выражение «держать руку на пульсе времени»?

- В чем заключается опасность технократии?

- Как Вы понимаете фразу Н. Чернышевского «Прогресс — стремление к возведению человека в человеческий сан»?

- Для чего необходим прогресс?

- В чем заключается личностное развитие?

- Может ли прогресс спасти Землю от экологической катастрофы?

- Как саморазвитие личности способствует прогрессу общества?

- Какие достижения прогресса Вы считаете самыми значительными?

- Как Вы понимаете фразу Томаса Эдисона «Неудовлетворенность — первейшее условие прогресса?

- Согласны ли Вы с утверждением Вольтера «Прогресс – закон природы»?

- Почему обществу необходим прогресс?

- Может ли человечество обойтись без научного прогресса?

- Какие люди способны стать двигателями прогресса?

«Преступление и Наказание — вечная тема»

Разумеется, каждому выпускнику хочется знать, какие темы будут на итоговом сочинении 2021-2022? Вот наиболее вероятные формулировки:

- Как Вы понимаете выражение «без вины виноватый»?

- Согласны ли Вы с утверждением Цицерона «Величайшее поощрение преступления — безнаказанность»?

- Может ли преступление иметь законное основание?

- Можно ли оправдать преступление?

- Какое преступление никак нельзя оправдать?

- Достоин ли преступник сочувствия?

- Как убедить преступника раскаяться в содеянном?

- Месть — это преступление или восстановление справедливости?

- Может ли преступление быть справедливым?

- Как Вы понимаете утверждение Сенеки «Одни преступления открывают путь другим»?

- Верно ли, что тот, кто проходит мимо преступления, поощряет его?

- Согласны ли Вы с утверждением Конфуция: «Из всех преступлений самое тяжкое — это бессердечие»?

- Верно ли, что тот, кто прощает преступление, становится его сообщником?

- Как Вы понимаете утверждение Вальтера Скотта «Дурные последствия преступлений живут дольше, чем сами преступления»?

- Почему люди совершают преступления?

- Какие преступления нельзя простить?

- Бывает ли так, что в преступлении личности виновато общество?

- Почему люди становятся преступниками?

- Что мешает человеку преступить закон?

- Какое наказание для преступника является самым страшным?

- Какие обстоятельства могут смягчить вину преступника?

- Можно ли оправдать убийство человека?

- Жестокость по отношению к животным — это преступление?

- Может ли преступник исправиться?

- Как бороться с преступностью в обществе?

- Какие преступления нельзя прощать?

- Может ли справедливость быть жестокой?

- Справедливость и гуманность — возможен ли компромисс?

- Нужно ли проявлять милосердие по отношению к преступнику?

- Как Вы понимаете утверждение Достоевского «Пусть присяжные прощают преступников, но беда, если преступники сами начнут прощать себя»?

- Чувство вины — это хорошо или плохо?

- Что толкает людей на преступления?

«Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня»

Самое таинственное и непонятное направление года — это «Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня». Посмотрим, какие темы итогового сочинения 2021-2022 нас ждут (скорее всего):

- С какими литературными героями Вы ассоциируете себя и почему?

- Какие литературные герои Вам больше всего нравятся и почему?

- Как искусство влияет на личность?

- Способно ли искусство врачевать душевные раны?

- Магия классической музыки — в чем она заключается?

- Какой вид искусства Вам ближе и почему?

- Что лучше: книга или фильм?

- В чем разница между чтением пьесы и просмотром спектакля?

- Как музыка влияет на людей?

- Может ли кино заменить литературу?

- Может ли кино заменить театр?

- В чем разница между спектаклем и фильмом?

- Может ли творчество помочь человеку найти себя?

- Чему учит читателя классическая литература?

- Согласны ли Вы с утверждением Мильтона «Хорошая книга – драгоценный источник жизненной силы духа»?

- Как Вы понимаете утверждение Стивена Кинга «Книги – это уникальная портативная магия»?

- Правда ли, что тот, кто много читает, проживает сотни жизней вместо одной?

- Может ли книга помочь разобраться в себе?

- Может ли чтение быть опасным?

- Согласны ли Вы с утверждением М. Горького «Только величайшее искусство — музыка — способно коснуться глубин души»?

- Какие качества помогает воспитать в себе литература?

- Почему люди в 21 веке не перестают ходить в театр?

- Согласны ли Вы с утверждение Сухомлинского «Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие»?

- Верно ли, что музыка — это язык чувств?

- Почему люди в 21 веке не перестают читать?

- Могут ли новые технологии заменить искусство?

- Что имел в виду Шекспир, когда сказал фразу «Музыка глушит печаль»?

- Согласны ли Вы с утверждением Бетховена о том, что «Музыка должна высекать огонь из людских сердец»?

- Зачем человек слушает музыку?

- Зачем человек читает книги?

«Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина»

Напоследок подумаем о том, какие темы итогового сочинения 2021-2022 года ждут нас по направлению «Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина»?

- Согласны ли Вы с утверждением Монтескье «Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов»?

- Верно ли утверждение, что Родину не выбирают?

- Стоит ли покидать малую родину ради достижения успеха?

- Какие проблемы мешают людям найти счастье на Руси?

- Кто счастлив на Руси?

- Согласны ли Вы с утверждение В. Белинского «Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству»?

- Как Вы относитесь к жизненной позиции «где родился — там и пригодился»?

- Кому на Руси жить плохо и почему?

- Что нужно сделать, чтобы на Руси всем жилось хорошо?

- В чем заключается «народное счастье» по Некрасову?

- Какие обязанности налагает на человека статус гражданина страны?

- Какие реформы могли бы улучшить жизнь человека на Руси?

- Как Вы понимаете фразу Тютчева: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить»?

- Как Вы понимаете фразу Лермонтова «Люблю отчизну я, но странною любовью! Не победит ее рассудок мой»?

- Что значит «любить Родину»?

- Что мешает людям «жить хорошо» на Руси?

- Какие социальные проблемы предстоит решить моим соотечественникам?

- Возможно ли решить проблему социального неравенства на Руси?

- Куда несется «птица тройка», олицетворение гоголевской России?

- Согласны ли Вы с утверждением Ломоносова, что «величие, могущество и богатство всего государства состоит в сохранении и размножении русского народа»?

- Верите ли Вы в то, что сказал когда Петр Первый: «Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей, пристыдят самые просвещённые народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством твёрдой и громкой славы»?

- Великие потрясения и Великая Россия — возможен ли компромисс?

- Как научиться ценить свою Родину?

- Как сделать Россию лучше?

- Чего не хватает на Руси для полного счастья?

- Кто виноват в бедах русского человека?

- Почему люди на Руси страдают?

- Что важнее: личное счастье или благополучие Родины?

- Что мешает нам найти счастье на Руси?

- Какого человека можно назвать патриотом?

- Что объединяет нас в одну страну?

- Как нужно относиться к своей Родине?

- В чем польза и опасность патриотизма?

- В чем польза и опасность критики России?

- Какими качествами обладает русский человек?

Метки: 11 классдекабрьское сочинениеитоговое сочинениенаправлениятемы ИС

Читайте также:

Обновлено

Умение грамотно и доходчиво доносить свои мысли в формате сочинения проверяется у выпускников 11 класса два раза: сначала в декабре школьники пишут допуск ко всем экзаменам, затем в июне на ЕГЭ по русскому языку выполняют задание № 27. В чем разница между этими двумя сочинениями? Каким критериям должны соответствовать тексты? Есть ли разница в структуре и содержании итогового сочинения и экзаменационной работы на ЕГЭ по русскому? На многочисленные вопросы учеников ответила Валерия Геннадьевна Оксиенко, преподаватель русского языка в онлайн-школе «Коалиция», призер заключительного этапа ВсОШ по русскому, эксперт ОГЭ и ЕГЭ. Кстати, в 2021 году центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию. Он сам расскажет вам, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.

Читайте также:

Как писать итоговое сочинение

Ежегодное итоговое сочинение – это творческая работа по литературе, которую выпускники школы пишут в первую среду декабря. Она оценивается по системе «зачет/незачет». Положительный результат дает допуск к экзаменам по всем предметам ЕГЭ.

На работу отводится 3 часа 55 минут. Ограничений по максимальному объему для итогового сочинения нет, но лимитирован минимум: текст не должен быть меньше 250 слов. Если ученик не дотянет до нижнего порога, то получит за всю работу 0 – то есть незачет.

Композиция итогового сочинения (согласно требованиям ФИПИ):

- Вступление (2-3 предложения).

- Комментарий вступления (4–6 предложений).

- Аргумент из литературы № 1 (100 слов/6–8 предложений).

- Аргумент из литературы № 2 (100 слов/6–8 предложений).

- Заключение (75 слов/3–5 предложений).

Критерии оценивания итогового сочинения

Всего их пять, первые два критерия – главные. При несоответствии работы этим двум обязательным пунктам ставится «незачет», ученика отправляют на пересдачу.

1. Соответствие теме направления.

Писать необходимо строго по теме и не уходить в своих рассуждениях в сторону. Аргументы приводятся в подтверждение той цитаты или формулировки вопроса, которую вы выбрали.

Из документов ФИПИ (методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению и для проверяющих работы):

«Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия».

Читайте также:

2. Аргументация с привлечением литературного материала.

Смысл литературного сочинения состоит в том, чтобы подтверждать свои высказывания, используя как примеры сюжеты прочитанных книг, поступки их героев. Ни в коем случае нельзя искажать образы персонажей, додумывать их личные качества и поступки, которых не было в произведении, иначе можно получить «незачет» по итоговому сочинению.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен строить рассуждение по теме, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования литературного материала».

3. Композиция и логика рассуждения.

Критерий подразумевает соблюдение смыслового деления на абзацы, логическую последовательность изложения мысли, а также конструктивное доказательство своего мнения.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами».

4. Качество письменной речи.

В итоговом сочинении нужно использовать разнообразные, но нормативные, то есть грамматически, синтаксически и лексически правильно выстроенные, речевые конструкции.

Из документов ФИПИ:

«Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и грамматические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать речевых штампов».

Читайте также:

5. Грамотность

«Незачет» ставится, если в тексте итогового сочинения ученик допустил более 5 ошибок на каждые 100 слов.

При проверке подсчитывается не общее количество допущенных орфографических и пунктуационных ошибок, есть поблажки:

- две негрубые ошибки (написание фамилий авторов или героев произведений; заглавные/строчные буквы; дефисное/раздельное написание в словах, противоречащее школьным правилам) учитываются как одна;

- первые три однотипные ошибки (на одно правило, если написание слова зависит от его грамматической формы – например, окончания предложного падежа места – или от фонетических особенностей – к примеру, о/ё после шипящих) засчитываются как одна, следующие – уже по отдельности;

- две и больше ошибок в непроверяемых правилами (словарных) словах считаются одной.

Понятие однотипности не касается пунктуационных ошибок.

Из документов ФИПИ:

«Речевые ошибки в данном критерии не учитываются».

Зачет в целом за все итоговое сочинение ставится, если по двум первым обязательным критериям и хотя бы одному из трех остальных результат положительный.

Направления и темы итогового сочинения

Каждый год в конце августа или начале сентября утверждаются пять новых направлений. Они открыты и публикуются на сайте ФИПИ с разъяснениями, о чем писать по темам, которые будут предложены в рамках каждого из направлений. Список конкретных тем закрытый, его разрабатывает Рособрнадзор. Ученики получают их во время экзамена. Участник итогового сочинения может сделать выбор из пяти вариантов.

Тема может выглядеть по-разному:

- как высказывание, с которым надо согласиться или опровергнуть его;

- как вопрос, на который нужно ответить.

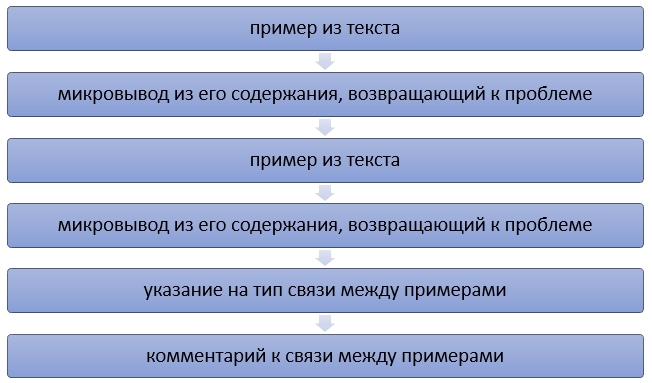

Примеры тем из «Методических рекомендаций для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения) в 2019–2020 уч. г.»

Читайте также:

Несколько примеров тем в рамках направлений на итоговом сочинении 2020–2021 уч. года (в одном из регионов):

- Направление 1: «Забвению не подлежит»

Тема: «Согласны ли Вы с утверждением А. И. Герцена: «Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное»?

- Направление 2: «Я и другие».

Тема: «Что мешает доверию между людьми?»

- Направление 3: «Время перемен».

Тема: «Кому в литературе удалось, с Вашей точки зрения, наиболее ярко отразить эпоху перемен?»

- Направление 4: «Разговор с собой».

Тема: «Почему люди обманывают себя?»

- Направление 5: «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Тема: «Какие черты ваших сверстников Вы считаете типичными?»

В чем заключается разница между направлением и темой?

| Критерии сравнения | Направления | Темы |

|---|---|---|

| Когда становятся известны? | В начале учебного года | Во время экзамена |

| Вариативность | Общие для всех регионов | Разные комплекты для каждого часового пояса |

Тематические направления текущего учебного года с разъяснениями, о чем нужно писать в итоговых сочинениях, выкладываются на сайте ФИПИ.

Алгоритм написания итогового сочинения с соблюдением требований ФИПИ

- Читаем пять предложенных тем и выбираем одну из них, подчеркиваем ключевые слова.

- Сразу продумываем свою позицию и два примера из литературных произведений, которые раскрывают ключевые слова темы и аргументируют ваше мнение.

- Если вы выбрали не вопрос, а цитату, то можете переделать ее в вопрос, на который будет удобно отвечать (так мы пишем вступление).

- Объясняем ключевые понятия (так мы подводим вступление к раскрытию темы) и формулируем ответ на поставленный вопрос (свое мнение).

- Подбираем аргументы к своему мнению и пишем к каждому аргументу выводы.

- Пишем общий вывод по теме на основе всего вышеизложенного.

- Проверяем написанное сочинение на ошибки:

- орфографию (ошибки в написании слов);

- пунктуацию (знаки препинания);

- фактические ошибки (имена, даты, названия, сюжеты);

- лексические повторы (речь);

- остальные речевые ошибки;

- грамматические ошибки;

- Переписываем сочинение на чистовик.

Читайте также:

Структура итогового сочинения

- Вступление и раскрытие темы направления.

Раскладываем тему на ключевые слова, проблему и проблемный вопрос (чтобы лучше ее понять).

Например:

- Тема: «Может ли жестокий человек ранить другого?»

- Ключевые слова темы: «жестокий», «ранить другого».

- Проблема: проявление жестокости по отношению к другим людям.

Вступление может быть разным в зависимости от направления и темы:

- В виде вопроса:

«Может ли жестокий человек ранить другого? Конечно, каждый человек по-своему ответит на этот вопрос. На мой взгляд…»

- В виде утверждения:

«Жестокий человек – враг народа», – утверждает <Ф. И. О.>. Трудно не согласиться с этим высказыванием. Действительно…»

- По ключевым словам темы:

«Наверное, каждый человек хотя бы раз задумывался о том, что такое жестокость и что значит быть жестоким. На мой взгляд…»

- Аргументация с привлечением литературного материала.

Аргументы – это доказательства вашей позиции и объяснение вашего тезиса, соответствующего направлению. Примеры из литературы – это иллюстрации вашего аргумента.

Любой пример из любой литературы должен сопровождаться вашими рассуждениями, которые подчеркнут связь приведенного примера с рассматриваемой темой.

Литературный материал – это не только произведения всех художественных жанров мировой и отечественной литературы, но и публицистика, мемуары, дневники, фольклор (кроме малых жанров: поговорок и пословиц, прибауток, считалок, потешек и т. д.). Согласно рекомендациям ФИПИ, при аргументации достаточно опираться на один текст.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРГУМЕНТ = ТЕЗИС + ПРИМЕР ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ + МИКРОВЫВОД.

- Тезис.

Тезис – это четкая фраза, передающая вашу позицию относительно вопроса или цитаты, которую вы будете подкреплять аргументом. Если нет четкого тезиса, то логическая связь с аргументами будет нарушена.

Пример тезиса:

- «Многие литературные примеры свидетельствуют о том, что жестокий человек не только несчастен сам по себе, но и делает несчастными других».

Читайте также:

- Логический переход.

Логический переход – это словесная подводка к литературной аргументации.

В примерах в пунктах 3 и 4 тезис и логический переход к аргументам из литературы совмещены в одном предложении.

Пример подводки:

- «Множество поэтов и писателей затрагивали похожую проблему в своих произведениях».

- Пример из литературы по теме – это иллюстрация в виде конкретного эпизода из произведения.

Здесь вы демонстрируете проверяющему, что действительно читали произведение, знаете эпизоды из произведения и можете их приводить в пример по назначению.

В примере из литературы желательно назвать Ф. И. О. автора и имена героев, а также постараться описать конкретный эпизод, а не пересказать всю книгу/рассказ целиком и в общих словах.

Пример из литературы – это не аргумент, он – иллюстрация к аргументу!

Что из произведения можно привести в пример в каждом направлении и теме:

- конкретную ситуацию;

- конфликт между героями;

- взгляды героя;

- характер героя и его поступки.

Клише к эпизодам:

- «Автор повествует о…»;

- «Автор описывает…»;

- «Писатель обращает наше внимание на…»;

- «Писатель осуждает/ставит в пример/заостряет наше внимание/размышляет…»

- Микровывод.

Микровывод к примеру – это ваш личный вывод по приведенному эпизоду. Он демонстрирует проверяющему, насколько хорошо вы поняли прочитанное произведение и сумели его грамотно встроить в контекст сочинения. В выводе мы пишем, почему именно этот эпизод подходит к теме, и доказывает тезис.

Клише к микровыводу:

- «Писатель считает, что…»;

- «Автор хочет донести до нас мысль о том, что…»;

- «Писатель подводит нас к мысли…»

Читайте также:

Пример полного аргумента итогового сочинения из литературы (с тезисом, примером и микровыводом):

- Часто жестокий человек не осознает границ допустимого, когда идет к своей цели, что может ранить окружающих. Примеры этого мы можем найти во многих произведениях художественной литературы, в частности в романе Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей». Главный герой – Егор Полушкин – пал жертвой браконьеров, которые перестреляли на Черном озере белых лебедей. Браконьеры не хотели смерти Егора, но, ослепленные жадностью и жестокостью, не соизмерили силы и избили его до смерти. Таким трагичным финалом автор хочет донести до нас мысль о том, что жестокость всегда слепа и может привести к непоправимым последствиям.

- Общий вывод

В конце сочинения мы пишем заключительный абзац – вывод. Он делается, исходя из всего, что вы изложили по теме. Не забудьте использовать вводные слова, так как они будут связкой.

Важно: вывод – это перефразированное вступление, поэтому в общем выводе нужно еще раз выразить свое отношение к проблеме, чтобы закольцевать композицию всего сочинения и темы.

Пример итогового сочинения

Тема: Герой романа «Отцы и дети» утверждал: «Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник». Хороший или плохой работник человек?

«Природа не храм, а мастерская. И человек в ней работник», – утверждал Евгений Базаров из романа И. С. Тургенева «Отцы и дети». С одной стороны, герой был прав: человек действительно оказывает значительное влияние на окружающий его мир, преобразует действительность и подчиняет себе стихии. С другой – хорошо ли это? На мой взгляд, в стремлении усовершенствовать природу человек порой заходит слишком далеко, что приводит к плачевным последствиям.

Подобную позицию разделяют многие русские классики, поднимая вопрос влияния человека на природу в своих произведениях. Так, еще в первой половине XX века М. А. Булгаков создает повесть «Собачье сердце», в которой главный герой – профессор Преображенский – пытается превратить собаку в человека. Наконец, операция проходит успешно, но так кажется только вначале: Шариков связывается не с теми людьми, начинает вести себя неподобающим образом и грубит своему создателю. Все это вынуждает профессора провести обратную операцию: эксперимент по преобразованию творения природы оказался неудачным. М. А. Булгаков будто предупреждает человечество: природа все равно сильнее, и мы не в состоянии взять над ней верх.

Еще более мрачные картины представляют нам авторы книг о будущем. В романе Е. И. Замятина «Мы» прогрессивное и достигшее высшего счастья человечество отгородилось от природы стеной в буквальном и переносном смысле: город-государство окружает купол «Зеленой стены», за которым бушует дикий лес, а сами люди взяли под контроль все, что есть в них живого, в том числе эмоции. Хотя главный герой романа и рассказчик Д-503 – сознательный гражданин, разделяющий идеи своего государства, читая его записи, мы не можем отделаться от ужаса: в мире без эмоций и связи с природой не хочется жить. Так автор доносит до нас мысль: человек не должен заходить слишком далеко в своей борьбе с природой, потому что тогда он перестанет быть человеком.

Подводя итог, хочу сказать, что человек может быть работником в мастерской природы, но он должен относиться к тому, что его окружает, с уважением. А это значит – ограничить свое вмешательство, рассматривать природу как союзника, иначе, как плохой работник, человек может нанести непоправимый вред в первую очередь себе.

Читайте также:

Как писать сочинение на ЕГЭ по русскому языку

Сочинение ЕГЭ – это задание № 27 в КИМах единого государственного экзамена по русскому языку. На весь экзамен отводится 3,5 часа, сколько из этого времени выделять на сочинение – решать вам. Минимальный объем, установленный ФИПИ, – 150 слов.

Как оценивается сочинение ЕГЭ: критерии и баллы

- Формулировка проблемы – 1 б.

- Комментарий к проблеме – 6 б.

- Позиция автора по проблеме – 1 б.

- Отношение к позиции автора – 1 б.

- Логика и речевая связность сочинения – 2 б.

- Речевое оформление – 2 б.

- Грамотность – всего 10 б. (чтобы получить максимум баллов, можно допустить не более 1 речевой ошибки).

- Этика – 1 б.

- Фактическая точность – 1 б.

Всего – 25 баллов.

В переводе в 100-балльную систему это составит порядка 40 баллов ЕГЭ.

Структура сочинения

- Вступление (опционально).

- Формулировка проблемы по теме ЕГЭ.

- Комментарий к проблеме:

- пример из текста с пояснением 1;

- пример из текста с пояснением 2;

- связь между примерами.

- Позиция автора.

- Отношение к позиции автора и его обоснование.

- Заключение

Формулировка проблемы

- Проблема проходит через весь текст.

- Разбираем только одну проблему, а не несколько.

- Начинаем со слов «в данном тексте автор поднимает проблему…» либо через вопрос.

Комментарии к проблеме текста сочинения ЕГЭ

- Поясняем примерами из предложенного текста, не пересказываем часть произведения.

- Допустимо цитирование (краткое) и ссылки на номера предложений.

Читайте также:

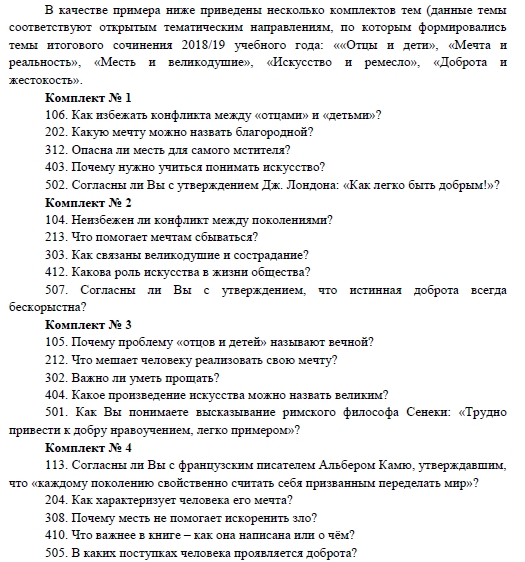

Структура комментария для сочинения на ЕГЭ:

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Пример из текста →

- Микровывод из его содержания, возвращающий к проблеме →

- Указание на тип связи между примерами →

- Комментарий к связи между примерами.

Схема содержания комментария к исходному тексту в сочинении ЕГЭ по русскому языку

Пример, подходящий под стандарты ЕГЭ.

Проблема:

- В предложенном тексте автор поднимает проблему национальной розни.

Комментарий:

- Среди друзей рассказчика были люди разных национальностей, а теперь он вынужден наблюдать безумие ненависти, охватившее пространство нашей земли. «Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас из-за кулис разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них?» – вопрошает автор. Он не понимает и осуждает людей, разжигающих рознь между народами, составляющими единое и неделимое население Земли.

Связка

В сочинении ЕГЭ связка – это предложение, создающее логический мостик между двумя примерами из текста.

Связка должна содержать:

- Отсылку к информации из первого примера.

- Отсылку к информации из второго примера.

- Указание на смысловую связь между примерами (дополнение, противопоставление, уточнение…)

Читайте также:

Позиция автора

В сочинении на ЕГЭ:

- формулируем одновременно с проблемой;

- отвечаем на вопрос: «Что думает автор по выбранной нами проблеме?»;

- часто не выражена явно, но подменять своими домыслами тоже не стоит;

- не высказываем собственное мнение.

Как сформулировать позицию автора:

- Автор считает…

- Цитата из текста.

Объем – 1-2 предложения.

Отношение к позиции автора и его обоснование

- Отношение именно к позиции автора, а не к проблеме.

- Можно начинать со слов: «Я согласен с мнением автора, потому что/действительно…»

- Обоснование не должно дублировать текст, но может быть общим рассуждением.

Лучше в качестве обоснования приводить примеры из общественной жизни, истории, кино, литературы и т. п.

Вывод

- Пересказ первого абзаца сочинения.

- Ответ на вопросы, если они были поставлены.

- В нем не должно быть новой информации.

- Служит для закольцовывания текста.

Читайте также:

Пример сочинения ЕГЭ по русскому языку. Задание№ 27 (по тексту Ю. М. Нагибина из демо-2022)

Юношеская любовь… Всегда ли она заметна с первого взгляда? Легко ли воскресить ее во взрослом возрасте? Именно проблему проявления юношеской любви поднимает в своем тексте Ю. М. Нагибин.

В центре повествования – выпускники школы Женя и Сережа. В последний учебный день в 10 классе девушка признается молодому человеку, что он много лет ей нравился. Сережа пытается вспомнить, что в своей прошлой школьной жизни он упустил из виду, почему всегда считал, что чувства чужды Жене, и не может вспомнить ничего, кроме крошечного эпизода знакомства. Так автор показывает нам, что юношеская любовь часто застенчива, незаметна, хотя может продолжаться очень долго.

Несмотря на позднее осознание, рассказчик рассчитывает исправить все в будущем: Сережа и Женя договариваются о встрече через 10 лет. Но судьба распоряжается иначе: майор авиации Евгения Румянцева погибает во время Великой Отечественной войны. Таким образом, юношеская любовь может так и остаться в отрочестве, оставив после себя только сожаления.

Дополняя друг друга, эти эпизоды показывают значимость юношеской любви в жизни человека, а также необходимость проживать ее своевременно.

По мнению автора, молодые люди часто не замечают юношескую любовь со стороны другого человека, но после жалеют о ней как о чем-то прекрасном и утраченном.

С мнением автора невозможно не согласиться: юношеская любовь часто практически незаметна, но всегда оставляет глубокий отпечаток на всей жизни человека. Так, в повести Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» между главными героями Таней, Филькой и Колей завязываются непростые отношения. В результате, когда Таня уезжает из города в конце повести, становится ясно, что и Коля, и Филька были влюблены в девочку и что вся история их взаимоотношений оставила глубокий след в памяти каждого из них. Но, к сожалению, время идет вперед, и время юношеской любви тоже рано или поздно заканчивается.

Подводя итог, хочу сказать, что юношеская любовь прекрасна. Каждому человеку стоит попытаться не упустить ее, если она еще впереди, и сохранить о ней самые теплые воспоминания, если все уже в прошлом.

Разница между сочинениями

| Критерии сравнения | Итоговое сочинение | Сочинение ЕГЭ |

| Время написания | 3 часа 55 минут только на сочинение | 3 часа 30 минут отводится на весь экзамен, сочинение – одно из 27 заданий |

| Период написания | Декабрь | Июнь |

| Объем (минимум) | 250 слов | 150 слов |

| Тема направления | На выбор | Предоставленная в тексте |

| Аргументация | Из литературы | Из текста |

| Количество критериев оценивания работы | 5 | 12 |

Читайте также:

Итоговое сочинение и сочинение на ЕГЭ по русскому – это два совершенно разных текста. В первом выпускник должен показать уровень развития речи, эрудиции, культуры и умение рассуждать и аргументировать свое мнение. Итоговое сочинение межпредметное, но считается литературоцентричным, потому что раскрывать тему, аргументировать свои мысли надо, опираясь на литературный материал. В отличие от 27-го задания на ЕГЭ по русскому языку декабрьское сочинение можно назвать свободным, потому что оно не привязано к определенному тексту.

Тем не менее написание любого сочинения предполагает знание литературного материала и отсутствие лишней «воды» в тексте. Повествование должно быть конкретным, без обтекаемых фраз. Для сдачи экзаменов и получения зачета требуется хорошо изучить структуру и отработать сочинения по разным направлениям на практике. А справиться со всем этим на отлично вам поможет онлайн-школа «Коалиция». Начните заниматься уже сейчас. Присоединяйтесь к бесплатному мини-курсу по подготовке к ЕГЭ по русскому языку – 2022.

Короткие рассказы и небольшие по объему произведения для подготовки к итоговому сочинению 2021 по направлениям: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Разговор с собой», «Время перемен», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения»

М. А. Шолохов рассказ «Судьба человека» (55 минут)

Б. Л. Васильев рассказ «Экспонат № …» (50 минут)

В. П. Астафьев рассказ «Фотография, на которой меня нет» (35 минут)

Д. С. Лихачёв «Письма о добром и прекрасном»

Ю. В. Бондарев рассказ «Частица» (1 минута)

А. И. Пантелеев рассказ «Кожаные перчатки» (3 минуты)

А. Солженицын крохоток (рассказ) «Путешествуя вдоль Оки» (2 минуты)

Н. С. Лесков сказ «Левша» (50 минут)

В. С. Гроссман рассказ «Мама» (26 минут)

Р. Брэдбери рассказ «И грянул гром» (25 минут)

И. А. Бунин рассказ «Лапти» (4 минуты)

С. Беллоу рассказ «На память обо мне» (1ч 20 минут)

Ю. Буйда рассказ «Продавец добра» (3 минуты)

В. Богомолов рассказ «Первая любовь» (8 минут)

А. И. Приставкин рассказ «Фотографии» (2 минуты)

Р. Шекли рассказ «Лавка миров» (16 минут)

Н. Тэффи рассказ «Мой первый Толстой» (8 минут)

Н. В. Гоголь повесть «Шинель» (1 час)

В. Г. Короленко рассказ «В дурном обществе» (2 часа)

А. П. Чехов рассказы «Хамелеон» (6 минут), «Толстый и тонкий» (5 минут), «Смерть чиновника» (5 минут), «Размазня» (3 минуты), «В аптеке» (8 минут), «Беззащитное существо» (9 минут), «Человек в футляре» (25 минут), «Ионыч» (35 минут), «Тоска» (9 минут), «Скрипка Ротшильда» (20 минут)

К. Г. Паустовский рассказы «Теплый хлеб» (15 минут), «Телеграмма»(20 минут), «Попрыгунья» (45 минут)

А. И. Куприн рассказ «Чудесный доктор» («Добрый доктор») (20 минут), «Куст сирени» (13 минут)

М. Горький рассказ «Старуха Изергиль» (40 минут)

А. П. Платонов рассказ «Юшка» (14 минут), «Песчаная учительница» (12 минут)

А. Грин рассказ «Зеленая лампа» (9 минут)

В. Г. Распутин рассказ «Уроки французского» (55 минут)

Ф. А. Искандер рассказы «Тринадцатый подвиг Геракла» (30 минут), «Милосердие» (3 минуты)

Д. С. Лихачев «Письма о добром и прекрасном»

В. С. Гроссман рассказы «Жилица» (4 минуты), «Из окна автобуса» (5 минут)

И. С. Тургенев «Милостыня» (2 минуты), «Эгоист» (2 минуты), «Близнецы (стихотворения в прозе) (1 минута)

В. О. Богомолов рассказ «Кругом люди» (3 минуты)

А. Моруа рассказ «Фиалки по средам» (24 минуты)

Х. К. Андерсон рассказ «Девочка со спичками» (6 минут)

О. Генри рассказ «Мишурный блеск» (12 минут), «Последний лист» (15 минут)

К. Г. Паустовский рассказ «Заячьи лапы» (9 минут)

Ю. П. Казаков рассказ «Тихое утро» (20 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказы «Багульник» (17 минут), «Собирающий облака» (17 минут), «Рыцарь Вася» (17 минут)

А. де Сент-Экзюпери повесть-сказка «Маленький принц» (2,5 часа)

Л. Н. Толстой рассказ «После бала» (22 минуты)

И. А. Бунин рассказы «Слепой» (4 минуты), «Цифры» (18 минут), «Лапти» (4 минуты)

О. Генри рассказ «Дары волхвов» (12 минут)

Дж. Лондон рассказ «Сказание о Кише» (14 минут), «Любовь к жизни» (40 минут)

Б. П. Екимов рассказ «Говори, мама, говори» (12 минут)

Л. Улицкая рассказ «Бумажная победа» (13 минут)

Б. Васильев рассказ «Великолепная шестерка» (24 минуты)

В. Осеева рассказ «Бабка» (18 минут)

Р. Брэдбери рассказы «Все мои враги мертвы» (9 минут), «Все лето в один день» (13 минут)

В. М. Шукшин рассказ «Срезал» (18 минут)

Ф. М. Достоевский рассказ «Сон смешного человека» (1 час)

И. С. Тургенев повесть «Дневник лишнего человека» (2 часа)

А. И. Куприн повесть «Гранатовый браслет» (2 часа), повесть «Молох» (2,5 часа)

А. П. Чехов рассказ «Черный монах» (1 час) «Пари» (16 минут)

И. А. Бунин рассказ «Солнечный удар» (13 минут)

А. Н. Островский драма «Бесприданница» (2 часа)

А. Вампилов пьеса «Утиная охота» (2 часа)

Э. А. По рассказ «Человек толпы» (20 минут)

Р. Бах повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1 час)

А. П. Платонов рассказ «Песчаная учительница» (12 минут)

Ю. П. Казаков рассказ «Тихое утро» (20 минут)

А. де Сент-Экзюпери повесть-сказка «Маленький принц» (2 ч 30 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказ «Багульник» (17 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказ «Разбуженный соловьями» (19 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказ «Собирающий облака» (17 минут)

Л. Н. Толстой рассказ «После бала» (22 минуты)

В. П. Крапивин рассказ «Мокрые цветы» (1 час)

И. А. Бунин рассказ «Слепой» (3 минуты)

Дж. Лондон рассказ «Любовь к жизни» (47 минут)

А. П. Чехов рассказ «Скрипка Ротшильда» (20 минут)

Ю. Я. Яковлев рассказ «Рыцарь Вася» (13 минут)

И. А. Бунин рассказ «Цифры» (15 минут)

К. Г. Паустовский рассказ «Теплый хлеб» (15 минут)

В. Вересаев рассказ «Легенда» (2 минуты)

В. Астафьев рассказ «Зачем я убил коростеля?» (5 минут)

Р. Шекли рассказ «Лавка миров» (16 минут)

А. С. Пушкин повесть «Станционный смотритель» (25 минут)

Н. В. Гоголь повесть «Шинель» (1 час)

А. П. Чехов рассказы «Ионыч» (35 минут), «Пари» (16 минут), «Скрипка Ротшильда» (20 минут)

А. И. Куприн рассказ «Чудесный доктор» (20 минут)

Е. И. Носов повесть «Моя Джомолунгма» (1 час 20 минут)

А. И. Солженицын (жанр: крохоток, т.е. короткий рассказ) «Молния» (1 минута)

А. П. Платонов рассказ «Песчаная учительница» (12 минут)

Л. Н. Толстой рассказ «После бала» (22 минуты)

А. де Сент-Экзюпери повесть-сказка «Маленький принц» (2 часа 30 минут)

В. П. Крапивин рассказ «Мокрые цветы» (1 час)

Дж. Лондон рассказ «Сказание о Кише» (14 минут)

К. Г. Паустовский рассказ «Акварельные краски» (13 минут)

Б. П. Екимов рассказ «Говори, мама, говори» (12 минут)

Р. Бах повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» (1 час)

Е. Гришковец статья «Антитвиттер» (12 минут)

Е. И. Носов рассказ «Кукла (10 минут)

И. Полянская рассказ «Утюжок и мороженое» (19 минут)

Р. Шекли рассказ «Лавка миров» (16 минут)

В. Шукшин рассказ «Критики» (14 минут)

Ж. Жионо рассказ «Человек, который сажал деревья» (24 минуты)

Елена Долгопят рассказ «Часы» (9 минут)

Р. Брэдбери «Улыбка» (11 минут)

О. Генри «Мишурный блеск» (12 минут)

И. Лёвшин рассказ «Полет» (20 минут)

А. Жвалевский, Е. Пастернак повесть «Время всегда хорошее»