Гражданская война в Тихом Доне описана автором романа Шолоховым трагично.

Роман-эпопея «Тихий Дон » — одно из самых выдающихся произведений советской литературы.

Несмотря на то, что Шолохов был ревностным коммунистом, в 20-е годы участвовал в продразвёрстке и в 1965 году шумно осудил писателей Даниэля и Синявского на знаменитом процессе, его главный роман не вполне отвечает строгой идеологической линии.

Революционеры в «Тихом Доне» не идеализированы, они показаны жестокими и зачастую несправедливыми, а неуверенный и мятущийся Григорий Мелехов — подлинным искателем правды.

Семья Мелеховых

В центре внимания — благополучная семья Мелеховых, зажиточных донских казаков. Жили Мелеховы дружно, занимались хозяйством, рожали детей, однако вскоре двух сыновей Пантелея Прокофьевича забирают на фронт: идёт Первая мировая война. Затем она «плавно» перерастает в революцию и Гражданскую войну , и семейные устои рушатся.

Мелеховы оказались по разные стороны противостояния. Пётр и Григорий совсем разные. Первый — человек простой и бесхитростный, он мечтает стать офицером, чтобы побеждать врага и отнимать у него всякое добро. А Григорий — личность очень сложная; он постоянно ищет правды и справедливости, пытается сохранить духовную чистоту в мире, где это невозможно.

Так огромное событие — Гражданская война — отразилось в судьбе отдельного казачьего куреня. Григорий не может ужиться ни с белогвардейцами, ни с большевиками, потому что видит, что тех и других интересует только классовая борьба. Красные и белые, можно сказать, позабыли, ради чего они воюют, или вовсе не ставили себе какой-то благородной цели — желали лишь придумать себе врага, уничтожить его и захватить власть.

Несмотря на отличную военную карьеру, которая довела Григория едва ли не до генеральского звания, он желает мирной жизни, свободной от насилия и крови. Он способен по-настоящему любить, пылко и страстно, но война отнимает у него единственную любовь — Аксинья получает вражескую пулю; после этого герой, опустошённый, окончательно теряет смысл жизни.

Безумная сущность гражданской войны видна, например, из эпизода с большевиком Бунчуком, устроившим самосуд над Калмыковым. Оба героя — казаки, члены когда-то единой общности, однако Калмыков — дворянин, а Бунчук — рабочий. Теперь, когда оба принадлежат к противоборствующим группировкам, ни о какой казачьей общности не может быть и речи — бывшие «соплеменники» убивают друг друга. Зачем — им самим непонятно, Бунчук объясняет свои действия так: «Если не мы их, то они нас, — серёдки нет!».

Красный командир Иван Малкин просто издевается над населением захваченной станицы. Малкин — реальное историческое лицо, известный деятель НКВД, пытавшийся свататься к будущей жене Шолохова. Наводя ужас на жителей советской страны и пользуясь расположением сталинского руководства, он тем не менее был расстрелян в 1939 году по приказу тех, кому «верой и правдой» служил.

Но Григорий мечется не только между политическими лагерями, сближаясь то с красными, то с белыми. Такой же непостоянный он и в личной жизни. Он любит двух женщин, одна из которых его законная жена (Наталья) и мать его ребёнка. Но ни ту, ни другую он в конечном итоге не смог сохранить.

Так где же правда?

Мелехов, а вместе с ним и автор приходят к выводу, что правды не было в обоих лагерях. Правда не бывает «белой» или «красной», её нет там, где творятся бессмысленные убийства, беззаконие, исчезают воинская и человеческая честь. Он возвращается в свой хутор, чтобы пожить нормальной жизнью, однако полноценной такую жизнь уже не назовёшь: война как бы выжгла всю душу Мелехова, превратила его, молодого ещё человека, практически в старика.

Исторические лица в романе

Подсчитано, что в «Тихом Доне» более 800 персонажей, из которых не менее 250 — реальные исторические лица. Вот некоторые из них:

- Иван Малкин — упоминавшийся выше красный командир с тремя классами образования, виновный в массовых убийствах и издевательствах;

- Лавр Корнилов — главнокомандующий Добровольческой армией, командующий Русской Армии в 1917 году;

- А. М. Каледин — атаман Войска Донского;

- П. Н. Краснов — также донской атаман;

- Х. В. Ермаков — командир повстанческой армии во время Вёшенского восстания на Дону.

Возвыситься над каждодневным и прозреть исторические дали — значит стать властителем дум своего времени, воплотить основные конфликты и образы обширного исторического периода, прикоснувшись к так называемым «вечным темам». М. А. Шолохов заявил о себе не только в русской, но и в мировой литературе, отразив в своем творчестве эпоху сильнее и драматичнее, чем сумели сделать это многие другие писатели.

В 1928 году Михаил Шолохов печатает первую книгу «Тихого Дона», вторую — в 1929 году, третью — в 1933-м, четвертую — в начале 1940 года. В романе-эпопее Шолохова господствует толстовский эпический принцип: «захватить все». На страницах шолоховского повествования представлены самые разные слои русского общества: бедные казаки и богатые, купцы и интеллигенция, дворянство и профессиональные военные. Шолохов писал: «Я был бы счастлив, если бы за описанием… жизни донских казаков читатель… рассмотрел и другое: колоссальные сдвиги в быту, жизни и человеческой психологии, которые произошли в результате войны и революции». В шолоховском эпосе отражено десятилетие российской истории (1912-1922 годы) на одном из самых крутых ее изломов. Советская власть принесла с собой страшную, ни с чем не сопоставимую трагедию — гражданскую войну. Войну, которая не оставляет в стороне никого, калечит человеческие судьбы и души. Войну, которая заставляет отца убивать сына, мужа — поднимать руку на жену, на мать. Рекой льется кровь виновных и невиновных.

В романе-эпопее М. Шолохова «Тихий Дон» показан один из эпизодов этой войны — война на Донской земле. Именно на этой земле история гражданской войны достигла того драматизма и наглядности, которые дают возможность судить об истории всей войны.

По М. Шолохову, мир природы, мир людей, свободно живущих, любящих и работающих на земле, прекрасен, а все, что этот мир разрушает, ужасно, безобразно. Никакое насилие, считает автор, не может быть оправдано ничем, даже самой, казалось бы, справедливой идеей, во имя которой оно совершается. Все, что связано с насилием, смертью, кровью и болью, не может быть красивым. У него нет будущего. Только жизнь, любовь, милосердие имеют будущее. Именно они вечны и значимы во все времена. Поэтому так трагичны в романе сцены, описывающие ужасы гражданской войны, сцены насилия и убийств. Борьба белых и красных на Дону, запечатленная Шолоховым в романе-эпопее, исполнена еще большего трагизма и бессмысленности, чем события Первой мировой войны. Да иначе и быть не могло, ведь теперь друг друга убивали те, кто вместе рос, дружил, чьи семьи веками жили рядом, чьи корни давно переплелись.

Гражданская война, как, впрочем, и любая другая, проверяет сущность человека. Дряхлый дед, участник турецкой войны, поучая молодых, советовал: «Помните одно: хочешь живым быть, из смертного боя целым выйти — надо человечью правду блюсти». «Человечья правда» — порядок, который веками был выверен казаками: «Чужого на войне не бери — раз. Женщин упаси бог трогать, и ишо молитву такую надо знать». Но на гражданской войне все эти заповеди нарушаются, еще раз подчеркивая ее античеловеческую природу. Ради чего совершались эти ужасные убийства? Ради чего брат шел на брата, а сын на отца? Одни убивали, чтобы жить на своей земле так, как привыкли, другие — чтобы установить новый строй, казавшийся им более правильным и справедливым, третьи — исполняли свой воинский долг, забыв о главном человеческом долге перед самой жизнью — просто жить; были и такие, кто убивал ради воинской славы и карьеры. Была ли правда на чьей-либо стороне? Шолохов в своем произведении показывает, что и красные, и белые одинаково жестоки и бесчеловечны. Сцены, изображающие зверства тех и других, как бы зеркально повторяют и уравновешивают друг друга.

Причем это касается не только описания самих военных действий, но и картин уничтожения пленных, мародерства и насилия над мирным населением. Правды нет ни на чьей стороне — еще и еще раз подчеркивает Шолохов. И потому так трагичны судьбы молодых людей, вовлеченных в кровавые события. Потому так трагична судьба Григория Мелехова — типичного представителя молодого поколения донского казачества, — мучительно решающего, «с кем быть»…

Семья Григория Мелехова явилась в романе тем микромиром, в котором как в зеркале отразилась и трагедия всего казачества, и трагедия всей страны. Мелеховы были типичной казацкой семьей, обладали всеми типичными качествами, присущими казачеству, разве только качества эти проявились в них более ярко. В роду Мелеховых все своенравны, упрямы, независимы и отважны. Все они любят труд, свою землю и свой тихий Дон. Гражданская война врывается в эту семью, когда на фронт забирают обоих сыновей — Петра и Григория. Оба они — настоящие казаки, в которых гармонично сочетаются трудолюбие, воинская отвага и доблесть. У Петра более простой взгляд на мир. Он хочет стать офицером, не брезгает отнять у побежденного что-нибудь, что может пригодиться в хозяйстве. Григорий же наделен обостренным чувством справедливости, он никогда не позволит надругаться над слабым и беззащитным, присвоить себе «трофеи», его существу противно бессмысленное убийство. Григорий, безусловно, центральная фигура в семье Мелеховых, и трагедия его личной судьбы переплетается с трагедией его родных и близких.

Во время гражданской войны братья Мелеховы пытались отойти в сторону, но силой были вовлечены в это кровавое действо. Весь ужас заключается в том, что не нашлось вовремя силы, которая смогла бы объяснить казакам сложившуюся ситуацию: разделившись на два враждующих лагеря, казачество, по существу, сражалось за одно и то же — за право трудиться на своей земле, чтобы кормить своих детей, а не проливать кровь на святую Донскую землю. Трагизм ситуации еще и в том, что гражданская война и всеобщая разруха уничтожала казачий мир не только извне, но и изнутри, внося разногласия в семейные отношения. Коснулись эти разногласия и семьи Мелеховых. Мелеховы, как и многие другие, не видят выхода из этой войны, ведь никакая власть — ни белые, ни красные, не может дать им землю и свободу, которая необходима им как воздух.

Трагедия семьи Мелеховых не ограничивается только трагедией Петра и Григория. Печальна также судьба матери — Ильиничны, потерявшей сына, мужа, обеих невесток. Единственная ее надежда — сын Григорий, но в глубине души она чувствует, что и у него нет будущего. Исполнен трагизма момент, когда Ильинична сидит за одним столом с убийцей сына, и как неожиданно прощает и принимает Кошевого, которого так ненавидит!

Но самой трагичной в семье Мелеховых, безусловно, является судьба Григория. Ему, обладающему обостренным чувством справедливости, сильнее других переживающему противоречия мира, довелось испытать все колебания среднего казачества в гражданской войне. Сражаясь на стороне белых, он чувствует свою внутреннюю отчужденность от тех, кто ведет их за собой, красные также чужды для него по своей природе. Единственное, к чему он стремится всей душой, — мирный труд, мирное счастье на своей земле. Но воинская честь и долг обязывают его принимать участие в войне. Жизнь Григория — сплошная цепь горьких утрат и разочарований. В конце романа мы видим его опустошенным, измученным болью утрат, без надежды на будущее.

Долгие годы критика убеждала читателей в том, что в изображении событий тех лет Шолохов был на стороне революции, да и сам писатель сражался, как известно, на стороне красных. Но законы художественного творчества заставили его быть объективным и сказать в произведении то, что он отрицал в своих публичных выступлениях: гражданская война, развязанная большевиками, разбившая крепкие и трудолюбивые семьи, сломавшая казачество, была лишь прологом к той великой трагедии, в которую погрузится страна на много лет.

К. Федин дал высокую оценку творчеству М. Шолохова вообще и роману «Тихий Дон» в частности. «Громадна заслуга Михаила Шолохова, — писал он, — в той смелости, которая присуща его произведениям. Он никогда не избегал свойственных жизни противоречий… Его книги показывают борьбу во всей полноте прошлого и настоящего. И я невольно вспоминаю завет Льва Толстого, данный им самому себе еще в молодости, завет не только не лгать прямо, но не лгать и отрицательно — умалчивая. Шолохов не умалчивает, он пишет всю правду».

Гражданская война в изображении М. А. Шолохова

В 1917 году война превратилась в кровавую смуту. Это уже не отечественная, требующая от каждого жертвенной обязанности, а братоубийственная война. С наступлением революционной поры резко меняются отношения между классами и сословиями, стремительно разрушаются нравственные устои и традиционная культура, а с ними и государство. Тот распад, что был порожден моралью войны, охватывает все социальные и духовные связи, приводит общество в состояние борьбы всех против всех, к утрате людьми Отечества и веры.

Если сравнить изображенный писателем лик войны до этого рубежа и после него, то становится заметным усиление трагичности, начиная с момента перехода мировой войны в гражданскую. Казаки, уставшие от кровопролития, надеются на его скорый конец, ведь власти «должны войну прикончить, затем, что и народ, и мы войны не хотим».

Первая мировая война изображается Шолоховым как народное бедствие,

Шолохов с большим мастерством описывает ужасы войны, калечащей людей и физически, и морально. Смерть, страдания будят сочувствие и объединяют солдат: люди не могут привыкнуть к войне. Шолохов пишет во второй книге, что весть о свержении самодержавия не вызвала среди казачества радостного чувства, они отнеслись к ней со сдержанной тревогой и ожиданием. Казаки устали от войны. Они мечтают об ее окончании. Сколько их уже погибло: не одна вдова-казачка отголосила по мертвому. Казаки далеко не сразу разобрались в исторических событиях. Вернувшись с фронтов мировой войны, казаки еще не знали, какую трагедию братоубийственной войны им придется пережить в скором будущем. Верхне-Донское восстание предстает в изображении Шолохова как одно из центральных событий гражданской войны на Дону.

Причин было много. Красный террор, неоправданная жестокость представителей советской власти на Дону в романе показаны с большой художественной силой. Шолохов показал в романе и то, что Верхне-Донское восстание отразило народный протест против разрушения устоев крестьянской жизни и вековых традиций казаков, традиций, ставших основой крестьянской нравственности и морали, складывавшейся веками, и передаваемых по наследству от поколения в поколение. Писатель показал и обреченность восстания. Уже в ходе событий народ понял и почувствовал их братоубийственный характер. Один из предводителей восстания, Григорий Мелехов, заявляет: «А мне думается, что заблудились мы, когда на восстание пошли».

Эпопея охватывает период великих потрясений в России. Эти потрясения сильно отразились на судьбе донского казачества, описанного в романе. Вечные ценности определяют жизнь казаков как нельзя более ярко в тот трудный исторический период, который отразил Шолохов в романе. Любовь к родной земле, уважение к старшему поколению, любовь к женщине, необходимость свободы – вот те основные ценности, без которых не мыслит себя вольный казак.

Изображение гражданской войны как трагедии народа

Не только гражданская, всякая война для Шолохова – бедствие. Писатель убедительно показывает, что жестокости гражданской войны были подготовлены четырьмя годами первой мировой войны.

Восприятию войны как всенародной трагедии способствует мрачная символика. Накануне объявления войны в Татарском «по ночам на колокольне ревел сыч. Зыбкие и страшные висели над хутором крики, а сыч с колокольни перелетал на кладбище, ископыченное телятами, стонал над бурыми затравевшими могилами.

– Худому быть, – пророчили старики, заслышав с кладбища сычиные выголоски.

– Война пристигнет».

Война огненным смерчем ворвалась в казачьи курени как раз во время уборки урожая, когда народ дорожил каждой минутой. Примчался вестовой, поднимая за собой облако пыли. Наступило роковое…

Шолохов демонстрирует, как один лишь месяц войны до неузнаваемости меняет людей, калечит их души, опустошает до самого дна, заставляет по-новому смотреть на окружающий мир.

Вот писатель описывает ситуацию после одного из боев. Посреди леса сплошь разбросаны трупы. «Лежали внакат. Плечами к плечу, в различных позах, зачастую непристойных и страшных».

Пролетает самолет, сбрасывает бомбу. Следом выползает из-под завала Егорка Жарков: «Дымились, отливая нежно-розовым и голубым, выпущенные кишки».

Это беспощадная правда войны. И каким кощунством над моралью, разумом, предательством гуманизма становилось в этих условиях прославление подвига. Генералитету понадобился «герой». И его быстро «придумали»: Кузьму Крючкова, убившего якобы больше десятка немцев. Стали даже папиросы выпускать с портретом «героя». О нем взахлеб писала пресса.

Шолохов рассказывает о подвиге иначе: «А было так: столкнувшиеся на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившем человека, разъехались нравственно искалеченные.

Это назвали подвигом».

По-первобытному рубят друг друга люди на фронте. Русские воины трупами повисают на проволочных заграждениях. Немецкая артиллерия до последнего солдата уничтожает целые полки. Земля густо обагрена людской кровью. Повсюду осевшие холмы могил. Шолохов создал скорбный плач о погибших, неотразимыми словами проклял войну.

Но еще страшнее в изображении Шолохова гражданская война. Потому что она братоубийственная. Люди одной культуры, одной веры, одной крови занялись неслыханным по масштабу истреблением друг друга. Этот «конвейер» бессмысленных, страшных по жестокости убийств, показанный Шолоховым, потрясает до глубины души.

… Каратель Митька Коршунов не щадит ни старых, ни малых. Михаил Кошевой, утоляя свою потребность в классовой ненависти, убивает столетнего деда Гришаку. Дарья стреляет в пленного. Даже Григорий, поддавшись психозу бессмысленного уничтожения людей на войне, становится убийцей и извергом.

В романе немало потрясающих воображение сцен. Одна из них – расправа подтелковцев над сорока пленными офицерами. «Лихорадочно застукали выстрелы. Офицеры, сталкиваясь, кинулись врассыпную. Поручик с красивейшими женскими глазами, в красном офицерском башлыке, побежал ухватясь руками за голову. Пуля заставила его высоко, словно через барьер, прыгнуть. Он упал – и уже не поднялся. Высокого, бравого есаула рубили двое. Он хватался за лезвия шашек, с разрезанных ладоней его лилась на рукава кровь; он кричал, как ребенок, – упал на колени, на спину, перекатывал по снегу голову; на лице виднелись одни залитые кровью глаза да черный рот, просверленный сплошным криком. По лицу полосовали его взлетывающие шашки, по черному рту, а он все еще кричал тонким от ужаса и боли голосом. Раскорячившись над ним, казак, в шинели с оторванным хлястиком, прикончил его выстрелом. Курчавый юнкер чуть не прорвался через цепь – его настиг и ударом в затылок убил какой-то атаманец. Этот же атаманец вогнал пулю промеж лопаток сотнику, бежавшему в раскрылатившейся от ветра шинели. Сотник присел и до тех пор скреб пальцами грудь, пока не умер. Седоватого подъесаула убили на месте; расставаясь с жизнью, выбил он ногами в снегу глубокую яму и еще бы бил, как добрый конь на привязи, если бы не докончили его сжалившиеся казаки». Предельно выразительны скорбные эти строки, исполненные ужаса перед совершаемым. С невыносимой болью прочитываются они, с душевным трепетом и несут в себе самое отчаяннейшее проклятие братоубийственной войне.

Не менее страшны страницы, посвященные казни «подтелковцев». Люди, вначале «охотно» шедшие на казнь «как на редкое веселое зрелище» и вырядившиеся, «будто на праздник», столкнувшись с реалиями жестокой и бесчеловечной казни, спешат разойтись, так что к моменту расправы над вождями – Подтелковым и Кривошлыковым – осталось совсем мало народу.

Однако ошибается Подтелков, саманадеянно считающий, будто люди разошлись из признания его правоты. Они не смогли вынести бесчеловечного, противоестественного их природе зрелища насильственной смерти. Только Бог создал человека, и только Бог может отнять у него жизнь.

На страницах романа сталкиваются две «правды»: «правда» белых, Чернецова и других убитых офицеров, брошенная в лицо Подтелкову: «Изменник казачества! Предатель!» и противостоящая ей «правда» Подтелкова, думающего, что он защищает интересы «трудового народа».

Ослепленные своими «правдами», обе стороны беспощадно и бессмысленно, в каком-то бесовском исступлении истребляют друг друга, не замечая при этом, что все меньше остается тех, ради кого они стараются утвердить свои идеи. Рассказывая о войне, о ратной жизни самого боевого племени среди всего русского народа, Шолохов, однако, нигде, ни единой строкой не воздал войне хвалу. Недаром его книга, как отмечает известный шолоховед В.Литвинов, была запрещена у маоистов, считавших войну лучшим способом социального оздоровления жизни на Земле. «Тихий Дон» – страстное отрицание любой такой людоедщины. Любовь к людям несовместима с любовью к войне. Война – всегда беда народная.

Смерть в восприятии Шолохова – это то, что противостоит жизни, ее безусловным началам, особенно смерть насильственная. В этом смысле создатель «Тихого Дона» – верный продолжатель лучших гуманистических традиций как русской, так и мировой литературы.

Презирая истребление человека человеком на войне, зная, каким испытаниям подвергается нравственное чувство во фронтовых условиях, Шолохов вместе с тем на страницах своего романа нарисовал ставшие классическими картины душевной стойкости, выдержки и гуманизма, имевшие место на войне. Гуманное отношение к ближнему, человечность не могут окончательно быть уничтожены. Об этом свидетельствуют, в частности, многие поступки Григория Мелехова: его презрение к мародерству, защита польки Франи, спасение Степана Астахова.

Непримиримо враждебны друг другу понятия «война» и «человечность», и вместе с тем на фоне кровавой междоусобицы особенно отчетливо прорисовываются нравственные возможности человека, то, каким прекрасным он может быть. Война сурово экзаменует нравственную крепость, неведомую для мирных дней.

И там, и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

«Кто не за нас — тот против нас.

Нет безразличных: правда с нами».

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И времи силами своими

Молюсь за тех и за других.

М.А.Волошин

Гражданская война — трагическая страница в истории любой нации, потому что если в освободительной (отечественной) войне нация защищает свою территорию и независимость от чужеземного агрессора, то в гражданской войне люди одной нации уничтожают друг друга ради изменения общественного строя — ради свержения прежней и установления новой государственной политической системы.

В советской литературе 20-х годов XX века тема гражданской войны была очень популярна, так как молодая Советская республика только что победила в этой войне, красные войска разгромили белогвардейцев и интервентов на всех фронтах. В произведениях о гражданской войне советским писателям было что воспевать и чем гордиться. Первые рассказы Шолохова (позже они составили сборник «Донские рассказы») посвящены изображению гражданской войны на Дону, но молодой писатель воспринял и показал гражданскую войну как народную трагедию. Потому, что, во-первых, любая война несёт смерть, страшные мучения людям и разрушение стране; а во-вторых, в братоубийственной войне одна часть нации уничтожает другую, в результате нация истребляет саму себя. Из-за этого Шолохов не увидел в гражданской войне ни романтики, ни возвышенной героики, в отличие, например, от А.А.Фадеева, автора романа «Разгром». Шолохов прямо заявлял во вступлении к рассказу «Лазоревая степь»: «Какой-нибудь не нюхавший пороха писатель очень трогательно рассказывает о гражданской войне, красноармейцах, — непременно «братишках», о пахучем седом ковыле. (…) Помимо этого можно услышать о том, как в степях донских и кубанских умирали, захлёбываясь напыщенными словами, красные бойцы. (…) На самом деле — ковыль белобрысая трава. Вредная трава, без запаха. (…) Поросшие подорожником и лебедой окопы, молчаливые свидетели недавних боёв, могли бы порассказать о том, как безобразно-просто умирали в них люди». Иными словами, Шолохов считает, что о гражданской войне надо писать правду, не приукрашивая детали и не облагораживая смысл этой войны. Вероятно, чтобы подчеркнуть отвратительную сущность реальной войны, молодой писатель помещает в некоторые рассказы откровенно натуралистические, отталкивающие фрагменты: подробное описание изрубленного тела Фомы Коршунова из рассказа «Нахалёнок», детали убийства председателя хуторского совета Ефима Озерова из рассказа «Смертный враг», подробности расстрела внуков деда Захара из рассказа «Лазоревая степь» и т.д. Советские критики дружно отмечали эти натуралистически сниженные описания и считали их недостатком ранних рассказов Шолохова, но писатель так никогда и не исправил указанные «недостатки».

Если советские писатели (А. Серафимович «Железный поток», Д.А.Фурманов «Чапаев», А.Г.Малышкин «Падение Дайра» и другие) вдохновенно изображали, как части Красной армии геройски бьются с белыми, то Шолохов показал суть гражданской войны, когда члены одной семьи, соседи или односельчане, живущие бок о бок десятилетиями, убивают друг друга, так как оказались защитниками или врагами идей революции. Отец Кошевой, белый атаман, убивает своего сына, красного командира (рассказ «Родинка»); кулаки убивают комсомольца, почти мальчика, Григория Фролова за то, что он послал в газету письмо об их махинациях с землёй (рассказ «Пастух»); продкомиссар Игнат Бодягин приговаривает к расстрелу родного отца — первого кулака в станице (рассказ «Продкомиссар»); красный пулемётчик Яков Шибалок убивает любимую женщину, потому что она оказалась шпионкой атамана Игнатьева (рассказ « Шибалково семя»); четырнадцатилетний Митька убивает отца, чтобы спасти старшего брата-красноармейца (рассказ «Бахчевник») и т.д.

Раскол в семьях, как показывает Шолохов, происходи т не из за вечного конфликта поколений (конфликта «отцов» и «детей»), а из за разных социально-политических взглядов членов одной семьи. «Дети» обычно сочувствуют красным, так как лозунги советской власти представляются им «до крайности справедливыми» (рассказ «Семейный человек»): землю — крестьянам, которые её обрабатывают; власть в стране — выборным от народа депутатам, власть на местах — выборным комитетам бедноты. А «отцы» хотят сохранить старые порядки, привычные для старшего поколения и объективно выгодные для кулаков: казачьи традиции, уравнительное землепользование, казачий круг на хуторе. Хотя, надо признать, и в жизни, и в рассказах Шолохова так бывает далеко не всегда. Ведь гражданская война затрагивает всю нацию, поэтому мотивация выбора (на чьей стороне воевать) может быть самая разная. В рассказе «Коловерть» средний брат Михаил Крамсков — белоказак, потому что в царской армии дослужился до офицерского чина, а его отец Пётр Пахомыч и братья Игнат и Григорий, казаки-середняки, вступают в красноармейский отряд; в рассказе «Чужая кровь» сын Пётр погиб в белой армии, защищая казацкие привилегии, а его отец, дед Гаврила, примирился с красными, так как всем сердцем полюбил молодого продкомиссара Николая Косых.

Гражданская война не только делает врагами взрослых членов семьи, но не щадит даже малолетних детей. В семилетнего Мишку Коршунова из рассказа «Нахалёнок» стреляют, когда он ночью торопится в станицу за «подмогой». Новорождённого сына Шибалка из рассказа «Шибалково семя» бойцы сотни особого назначения хотят убить, так как его мать — бандитская шпионка, из-за её предательства погибла половина сотни. Только слёзная мольба Шибалка спасает ребёнка от страшной расправы. В рассказе «Алёшкино сердце» бандит, сдаваясь в плен, прикрывается четырёхлетней девочкой, которую держит на руках, чтобы красноармейцы сгоряча не застрелили его.

Гражданская война не даёт никому остаться в стороне от всеобщей бойни. Справедливость этой мысли подтверждает судьба паромщика Микишары, героя рассказа «Семейный человек». Мики-шара — вдовец и отец большого семейства, к политике он совершенно равнодушен, для него важны его дети, которых он мечтает поставить на ноги. Белоказаки, испытывая героя, приказывают ему убить двух старших сыновей-красноармейцев, и Микишара убивает их, чтобы самому остаться в живых и заботиться о семерых младших детях.

Шолохов изображает крайнее ожесточение обеих враждующих сторон — красных и белых. Герои «Донских рассказов» резко и определённо противопоставлены друг другу, что приводит к схематизму образов. Писатель показывает зверства белых и кулаков, которые безжалостно убивают бедняков, красноармейцев и сельских активистов. При этом Шолохов рисует врагов советской власти, обычно не углубляясь в их характеры, в мотивы поведения, в истории жизни, то есть односторонне и упрощённо. Кулаки и белогвардейцы в «Донских рассказах» жестокие, коварные, жадные. Достаточно вспомнить Макарчиху из рассказа «Алёшкино сердце», которая разбила утюгом голову умирающей от голода девочке — сестре Алёшки, или хуторского богатея Ивана Алексеев: он «за харчи» нанял четырнадцатилетнего Алёшку в работники, заставлял парнишку работать как взрослого мужика и нещадно бил «за каждую пустяковину». Безымянный белогвардейский офицер из рассказа «Жеребёнок» убивает в спину красноармейца Трофима, который только что спас жеребёнка из водоворота.

Шолохов не скрывает, что его политические и человеческие симпатии на стороне советской власти, поэтому положительными героями у молодого писателя становятся деревенские бедняки (Алёшка Попов из рассказа «Алёшкино сердце», Ефим Озеров из рассказа «Смертный враг»), красноармейцы (Яков Шибалок из рассказа «Шибалково семя», Трофим из рассказа «Жеребёнок»), коммунисты (Игнат Бодягин из рассказа «Продкомиссар», Фома Коршунов из рассказа «Нахалёнок»), комсомольцы (Григорий Фролов из рассказа «Пастух», Николай Кошевой из рассказа «Родинка»). В этих героях автор подчёркивает чувство справедливости, великодушие, искреннюю веру в счастливое будущее своё и своих детей, которое они связывают с новой властью.

Однако уже в ранних «Донских рассказах» появляются высказывания героев, свидетельствующие, что не только белогвардейцы, но и большевики проводят на Дону политику грубой силы, а это неизбежно порождает сопротивление казаков и, значит, ещё больше раздувает гражданскую войну. В рассказе «Продкомиссар» отец Бодягин высказывает сыну-продкомиссару свою обиду: «Меня за моё ж добро расстрелять надо, за то, что я в свой амбар не пущаю, я есть контра, а кто по чужим закромам шарит, этот при законе? Грабьте, ваша сила». Дед Гаврила из рассказа «Чужая кровь» думает о большевиках: «Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман». В рассказе «О Донпродкоме и злоключениях замести геля Дон продкомиссара товарища Птицына», который считается слабым и обычно не анализируется критиками, методы продразвёрстки во время гражданской войны показаны весьма откровенно. Товарищ Птицын сообщает, как лихо он выполняет приказ своего начальника — продкомиссара Голь-дина: «Иду я обратно и качаю хлеб. И до того докачался, что осталась на мужике одна шерсть. И того бы добра лишился, на валенки обо брал бы, но тут перевели Гольдина в Саратов». В «Донских рассказах» Шолохов ещё не акцентирует внимание на том, что политический экстремизм белых и красных одинаково отталкивает простой на род, но позже, в романе «Тихий Дон», Григорий Мелехов ясно выскажется на этот счёт: «Мне, если направдок гутарить, ни те, ни эти не по совести». Его жизнь станет примером трагической судьбы обыкновенного человека, оказавшегося между двух непримиримо враждебных политических лагерей.

Подводя итог, следует сказать, что Шолохов в ранних рассказах изображает гражданскую войну как время великого народного горя. Обоюдные жестокость и ненависть красных и белых приводят к народной трагедии: ни те, ни другие не понимают абсолютной ценности человеческой жизни, и кровь русских людей льётся рекой.

Почти все рассказы донского цикла имеют трагическую развязку; положительные герои, нарисованные автором с большой симпатией, погибают от рук белогвардейцев и кулаков. Но после шолоховских рассказов не остаётся чувства безнадёжного пессимизма. В рассказе «Нахалёнок» белоказаки убивают Фому Коршунова, но жив его сын Мишка; в рассказе «Смертный враг» кулаки подстерегают Ефима Озерова, когда он один возвращается в хутор, но перед смертью Ефим вспоминает слова своего товарища: «Попомни, Ефим, убьют тебя — двадцать новых Ефимов будет!.. Как в сказке про богатырей…»; в рассказе «Пастух» после смерти девятнадцатилетнего пастуха Григория его сестра, семнадцатилетняя Дунятка, идёт в город, чтобы осуществить свою и Григория мечту — учиться. Так писатель выражает в своих рассказах исторический оптимизм: простой народ даже в обстановке гражданской войны сохраняет в душе лучшие человеческие качества: благородные мечты о справедливости, высокое стремление к знаниям и творческому труду, сочувствие слабым и малым, совестливость и т.д.

Можно заметить, что уже в своих первых произведениях Шолохов поднимает глобальные общечеловеческие проблемы: человек и революция, человек и народ, судьба человека в эпоху мировых и национальных потрясений. Правда, убедительного раскрытия этих проблем в коротких рассказах молодой писатель не дал, да и не мог дать. Здесь нужна была эпопея с продолжительным временем действия, с многочисленными героями и событиями. Вероятно, поэтому следующим после «Донских рассказов» произведением Шолохова стал роман-эпопея о гражданской войне «Тихий Дон».

Вечное по своей ценности произведение «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова как безграничную панораму представляет перед нами трагические события первой четверти XX века российской истории. Умы читателей поражает страшная картина войн, обрушившихся на страну, её народ и каждого отдельного человека.

Затрагивая мотив Первой мировой войны, автор сильнейший акцент делает всё же не на такой, казалось бы, более всеобъемлющей военной арене, но на локализованной в одной стране Гражданкой войне 1917-1922 гг. Для писателя было делом всей жизни изобразить, отразить дух родного народа, родного края в тяжелейшие периоды жизни государства, в его переломные моменты. А Гражданская война, как это ни печально, самый показательный пример. Такая война необыкновенно страшна: это не просто жажда победы над сторонним противником, стремление к приобретению новых земель и трофеев, это — убийство близких, родных тебе людей тобой же самим, враги внутри твоей семьи, соседей, хутора и т.д. Это какая-то исковерканная карикатура, ломающая, разбивающая души, сердца, дома, узы людей. Всю эту драму Михаил Шолохов реалистично и без «цензуры» изобразил на примере семьи Мелеховых, их поначалу крепкого и, как бы сейчас сказали, успешного двора.

Дружная семья живёт мирно и складно, трудится, возделывает землю, хранит домашний очаг и нравственные устои «православного Тихого Дона». Конечно, и в ней случаются некоторые неурядицы, но это в корне ничего не меняет. И вот приходит и ударяет, будто обухом по голове, война, война братоубийственная, аморальная и беспощадная. Своими когтистыми лапами она забирает, коверкает жизни людей по очереди, оттягивая своё собственное удовольствие, главу семейства — Пантелея Прокофьевича, сына его Петра Мелехова, свата Мирона Коршунова; Аксинья Астахова, Дарья Мелехова, старики и детишки без разбора — всех забирает война. Крепкая семья Мелеховых, дружба с соседями, весь общественный уклад хутора, станицы, края и, в конце концов, целого государства рушится. Как в калейдоскопе, меняются друзья и враги, родные и чужие люди, да и внутри самого человека происходит духовный разрыв. Так, Григорий Мелехов, отягощённый своими любовными метаниями от законной жены к другой желанной женщине, стоит перед выбором между Красной армией и белогвардейцами, он отчаянно ищет правду в их рядах. Григорий — борец за справедливость, он не жаждет крови, как дикий зверь, не жаждет превосходства, власти. Он хочет возвращения мира и спокойствия на родную землю и желает этому способствовать, только не знает, как именно — война спутала все карты.

Несмотря на всю сложность и трагичность страшных событий, читателю в финале романа становится очевидна формула достижения мира и счастья: сохранение нравственности и семьи, забота о ближних и цветах этой жизни — детях.

RUSSIA BEYOND

Бывший Днепровский лагерь на Колыме. Эмиль Гатауллин

Шаламов, кажется, предвидел появление блогеров. Он писал «Заговорят не писатели, а люди профессии, обладающие писательским даром». Достоверность – вот сила литературы будущего, считал он. Поэтому его рассказы полны сухих безоценочных наблюдений лагерных будней своих соратников по бараку. Именно эти простые и небольшие истории, документирующие советский ГУЛАГ, поражают больше, чем любое самое страшное художественное произведение.

1. Из рассказа «Плотники»

<…> мороз не падал, и Поташников понимал, что выдержать дольше не может. Завтрака хватало, самое большее, на один час работы, потом приходила усталость, и мороз пронизывал все тело до костей – это народное выражение отнюдь не было метафорой. Можно было только махать инструментом и скакать с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть до обеда. Горячий обед, пресловутая юшка и две ложки каши, мало восстанавливал силы, но все же согревал. И опять силы для работы хватало на час, а затем Поташникова охватывало желание не то согреться, не то просто лечь на колючие мерзлые камни и умереть. День все же кончался, и после ужина, напившись воды с хлебом, который ни один рабочий не ел в столовой с супом, а уносил в барак, Поташников тут же ложился спать.

Он спал, конечно, на верхних нарах – внизу был ледяной погреб, и те, чьи места были внизу, половину ночи простаивали у печки, обнимая ее по очереди руками, – печка была чуть теплая. Дров вечно не хватало: за дровами надо было идти за четыре километра после работы, все и всячески уклонялись от этой повинности. Вверху было теплее, хотя, конечно же, спали в том, в чем работали, – в шапках, телогрейках, бушлатах, ватных брюках. Вверху было теплее, но и там за ночь волосы примерзали к подушке.

Поташников чувствовал, как с каждым днем сил становилось все меньше и меньше. Ему, тридцатилетнему мужчине, уже трудно взбираться на верхние нары, трудно спускаться. Сосед его умер вчера, просто умер, не проснулся, и никто не интересовался, отчего он умер, как будто причина смерти была лишь одна, хорошо известная всем.

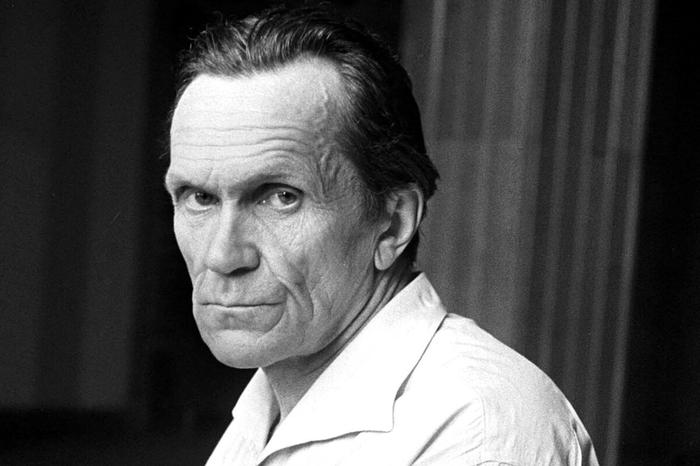

Варлам Шаламов. А.Лесс/TASS

2. Из рассказа «Ночью»

– Ты врач, что ли? – спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал.

3. Из рассказа «Дождь»

За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить. Голодный и злой, я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни – того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади – я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от Севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и хоть всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он божье созданье, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке. А потому, что был он физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому.

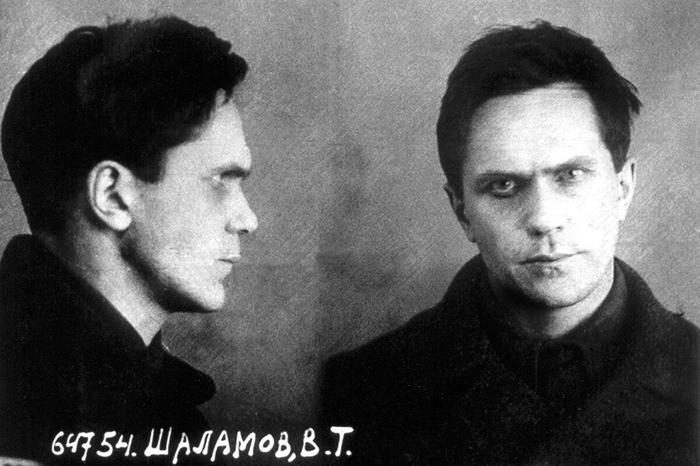

Заключенный Варлам Шаламов, фото при аресте, 1937. Архивное фото

4. Из рассказа «Сухим пайком»

Всем нам надоела барачная еда, где всякий раз мы готовы были плакать при виде внесенных в барак на палках больших цинковых бачков с супом. Мы готовы были плакать от боязни, что суп будет жидким. И когда случалось чудо и суп был густой, мы не верили и, радуясь, ели его медленно-медленно. Но и после густого супа в потеплевшем желудке оставалась сосущая боль – мы голодали давно. Все человеческие чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначительном мышечном слое, что еще оставался на наших костях, что еще давал нам возможность есть, двигаться, и дышать, и даже пилить бревна, и насыпать лопатой камень и песок в тачки, и даже возить тачки по нескончаемому деревянному трапу в золотом забое, по узкой деревянной дороге на промывочный прибор, в этом мышечном слое размещалась только злоба – самое долговечное человеческое чувство.

На Колыме. Эмиль Гатауллин

5. Из рассказа «Сухим пайком»

– Вот, – сказал Савельев. – Помечтаем. Мы выживем, уедем на материк, быстро состаримся и будем больными стариками: то сердце будет колоть, то ревматические боли не дадут покоя, то грудь заболит; все, что мы сейчас делаем, как мы живем в молодые годы – бессонные ночи, голод, тяжелая многочасовая работа, золотые забои в ледяной воде, холод зимой, побои конвоиров, все это не пройдет бесследно для нас, если даже мы и останемся живы. Мы будем болеть, не зная причины болезни, стонать и ходить по амбулаториям. Непосильная работа нанесла нам непоправимые раны, и вся наша жизнь в старости будет жизнью боли, бесконечной и разнообразной физической и душевной боли. Но среди этих страшных будущих дней будут и такие дни, когда нам будет дышаться легче, когда мы будем почти здоровы и страдания наши не станут тревожить нас. Таких дней будет не много. Их будет столько, сколько дней каждый из нас сумел профилонить в лагере.

6. Из рассказа «Детские картинки»

Кончив работу, греться мы не пошли. Давно уже мы заметили большую мусорную кучу близ забора – дело, которым нельзя пренебрегать. Оба моих товарища ловко и привычно обследовали кучу, снимая заледеневшие наслоения одно за другим. Куски промороженного хлеба, смерзшийся комок котлет и рваные мужские носки были их добычей. Самым ценным были, конечно, носки, и я жалел, что не мне досталась эта находка. Носки, шарфы, перчатки, рубашки, брюки вольные – «штатские» – большая ценность среди людей, десятилетиями надевающих лишь казенные вещи. Носки можно починить, залатать – вот и табак, вот и хлеб.

Замерзшая река Мякит на Колыме. Эмиль Гатауллин

7. Из рассказа «Красный крест»

Неисчислимы злодеяния воров в лагере. Несчастные люди – работяги, у которых вор забирает последнюю тряпку, отнимает последние деньги, и работяга боится пожаловаться, ибо видит, что вор сильнее начальства. Работягу бьет вор и заставляет его работать – десятки тысяч людей забиты ворами насмерть. Сотни тысяч людей, побывавших в заключении, растлены воровской идеологией и перестали быть людьми. Нечто блатное навсегда поселилось в их душах, воры, их мораль навсегда оставили в душе любого неизгладимый след.

Груб и жесток начальник, лжив воспитатель, бессовестен врач, но все это пустяки по сравнению с растлевающей силой блатного мира. Те все-таки люди, и нет-нет да и проглянет в них человеческое. Блатные же – не люди.

Влияние их морали на лагерную жизнь безгранично, всесторонне. Лагерь – отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего полезного, нужного никто оттуда не вынесет, ни сам заключенный, ни его начальник, ни его охрана, ни невольные свидетели – инженеры, геологи, врачи, – ни начальники, ни подчиненные.

Каждая минута лагерной жизни – отравленная минута.

Новости парнеров

За сутки посетители оставили 516 записей в блогах и 6358 комментариев.

Зарегистрировалось 25 новых макспаркеров. Теперь нас 5030209.

«Чужая кровь»

Рассказ М.А. Шолохова «Чужая кровь» открывается поэтичной картиной зимней донской степи. Уже в этом небольшом описании читатель угадывает ключевой эпитет — «степь непаханая». Герой рассказа дед Гаврила стар, болен и все время думает о сыне, пропавшем в войну без вести.

По старинным казачьим обычаям снарядил Г аврила сына на фронт, на прощание отдал ему седло и дедовскую уздечку с серебряным набором — дорогую семейную реликвию, из поколения в поколение передававшуюся от отца к сыну — своеобразный оберег. Да еще взял с собой Петро горсть родной земли.

С пропажей сына пришло в упадок у Гаврилы все хозяйство: «Рушились сараи, ломана скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка».

С брлью пишет М.А. Шолохов о трагедии деда Гаврилы, которого новая власть заставила снять полученные при царе кресты и медали, хотя он заслужил эти знаки военной доблести, честно и достойно выполнил свой долг перед родиной. А в старости, оказалось, что нет у него ни моральных, ни материальных опор. Лишь сама земля заставляла деда пахать и сеять. Символом горя и запустения в рассказе становится образ тиши-им. расплетавшейся по хате «незримой кружевной паутиной».

Мучаясь и плача по ночам, Гаврила и его жена заставляют себя верить в то, что сын вернется. Шьют ему папаху и полушубок, берегут от моли мундир. Но проходит время, и надежды на то, что Петро вернется, остается все меньше и меньше. Символом быстротечного хода времени, как и во многих других произведениях М.А. Шолохова, в рассказе «Чужая кровь» становится течение Дона. Автор при этом использует харак-геримй для устного народного творчества прием параллелизма: «Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая».

Вскоре возвращается в родные края Прохор Лиховидов, служивший с Петром в одном полку. От него и узнают убитые горем старики подробности о гибели единственного сына.

Во время продразверстки забирают у Гаврилы пшеницу. Прямо во дворе у него происходит стычка, в ходе которой кубанские казаки нападают на продотрядников и убивают председателя. Так в мирную жизнь хуторян входят реалии братоубийственной борьбы. Глядя на мертвые тела, Гаврила понимает, что кого-то из этих продотрядников тоже не дождутся домой старики. Внезапно обнаруживается, что один из красноармейцев еще жив. Осознав это, Гаврила забывает про личное горе, про убитого красными сына и спасает парня. Выхаживая больного, дед мучается: в душе его происходит борьба ненависти с жалостью. Постепенно Гаврила и его жена привязываются к спасенному Николаю, который напоминает им погибшего Петра. Отдают ему сшитую для сына одежду. Выясняется, что у парня тоже никого нет: отец умер, а мать его бросила в детстве. Постепенно старики привязываются к спасенному красноармейцу все больше и больше. Он даже начинает заслонять образ погибшего сына. Вдруг Николаю приходит письмо с далекого Урала: его зовут на родной завод. Старик понимает, что парень не будет вместо Петра пахать донскую землю. Тяжело переживает Гаврила прощание с приемным сыном, когда тот решает уехать. «Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас», — говорит он ему на прощанье. Так, едва обретя утраченного сына, старики вновь теряют его.

Солнце — один из ключевых символов в творчестве М.А. Шолохова. Для Гаврилы и его жены отъезд Николая означает одинокую старость, жизнь без цели и без радости.

Рассказ «Чужая кровь», несомненно, помогает постичь суть и последствия гражданской войны. Однако социальноисторический аспект нельзя отделить в нем от общефилософского содержания. Для М.А. Шолохова важно показать тему преемственности поколений как основу всего человеческого бытия. Человек может быть счастлив, лишь осознавая, что вся его жизнь оставит на земле определенный след, все лучшее, что создано им, будет наследовано потомками. Потребность в продолжении рода — одна из важнейших потребностей человеческой жизни. И еще одна связанная с этим понятием тема важна в рассказе — тема бескорыстной родительской любви, неиссякаемого источника доброты на свете.

Шолохов Михаил

Чужая кровь

Михаил Шолохов

Чужая кровь

В Филипповке, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.

Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая.

В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет.

Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженой стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.

Был один — первый и последний. На него работал не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных,- две пары быков отвел на рынок, на выручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря степная, летучая. Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал:

Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с такой справой идтить… Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми! Деды и прадеды твои службу царям несли, должен и ты!..

Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру,- какой по двору шарит, неположенного ищет,- прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся…

На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней:

А мы бьем, не портим боевой порядок.

Слу-ша-ем один да приказ.

И что нам прикажут отцы-командиры,

Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..

За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный, последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало зажмурив глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и, с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он и чья земля на чужбинке греет ему грудь?

Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, откашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженой стежкой.

Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца, усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей, на красных вынашивал, кохал, нянчил — как Петра, белоголового сынишку, когда-то — ненависть стариковскую, глухую.

Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар. Чекмень надевал с гвардейским оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой; шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали.

Председатель Совета станицы при встрече как-то сказал:

Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.

Порохом пыхнул дед:

А ты мне их вешал, что сымать-то велишь?

Кто вешал, давно небось в земле червей продовольствует.

И пущай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сдерешь?

Сказанул тоже… Тебя же жалеючи, советую, по мне, хоть спи с ними, да ить собаки… собаки-то штаны тебе облагают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признают свово…

Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родниться начала.

Пропал сын — некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.

Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток.

Пущай уж наше переходит! — подмигивал махновский пулеметчик.Богатей, дед, нашим добром!..

Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе; но весною,- когда холостеющая степь ложилась под ногами, покорная и истомная, манила деда земля, звала по ночам властным, неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь сталью, обсеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей-гиркой.

Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра. В разных полках с ним служили, в разных краях бывали,- мала ли Россия? — а однополчане-станичники Петра полком легли в бою со Жлобинским отрядом на Кубани где-то.

Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила.

Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала.

Ты чего, старая? — спросит кряхтя.

Помолчит та немного, откликнется:

Должно, угар у нас… голова что-то прибаливает.

Не показывал виду, что догадывается, советовал:

А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка, я слазю в погреб, достану?

Спи уж. Пройдет и так!..

И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал, на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.

Но все же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделать, старухе говорит:

Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.

Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие скотину убирать — ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекла, а зарезали ягненка — из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну как, батя, холодно на базу?»

Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в хате. Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрову неношеную к груди прижала, качает, как дитя баюкает…

В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ:

Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!

Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило.

Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая.

В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях перекрестился.

Здорово дневали!

Слава богу.

Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!..

Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтрему.

Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей.

Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.

Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц зазоревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки, на день прихорониться.

Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом:

Прохор идет! Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, в мешковато сидело пальто чудного покроя, с чужого плеча, как видно.

Здорово живешь, Гаврила Василич!..

Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.

Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку, в передний угол.

Ну, и погодка пришла, снегу надуло — не пройдешь!..

Да, снега нынче рано упали… В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила.

На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал:

Постарел ты, парень, в чужих краях!

Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич! — улыбнулся Прохор.

Заикнулась было старуха:

Петра нашего…

Замолчи-ка, баба!..- строго прикрикнул Гаврила.- Дай человеку опомниться с морозу, успеешь… узнать!..

Поворачиваясь к гостю, спросил:

Ну как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизня?

Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом, и то слава богу.

Та-а-ак… Плохо у турка жилось, значится?

Концы с концами насилу связывали.- Прохор побарабанил по столу пальцами.- Однако и ты, Гаврила Василич, дюже постарел, седина вон как обрызгала тебе голову… Как вы тут живете при Советской власти?

Сына вот жду… стариков, нас докармливать…- криво улыбнулся Гаврила.

Проблема нравственного выбора в «Донских рассказах» М.Шолохова (по рассказу «Чужая кровь»)

Урок внеклассного чтения в 11 классе

Карсакова Э.Б., учитель русского языка и литературы I квалификационной категории

Цели:

- Познакомить учащихся с содержанием рассказа М.А.Шолохова «Чужая кровь».

- Развивать речь учащихся при монологическом высказывании.

- Привить интерес к изучению прошлого своей страны через видение его писателями-современниками.

- Способствовать становлению морально-этических качеств старшеклассника.

Оборудование:

- Презентационная программа «Донские рассказы» М.Шолохова.

- Иллюстрации обложек и титульных листов различных изданий произведений М.А.Шолохова.

- Выставка книг советских писателей о гражданской войне и годах коллективизации.

- Кадры из кинофильма «Офицеры».

Предварительное задание:

Индивидуальные задания:

- Прочитать рассказ М.А.Шолохова «Лазоревая степь».

- Найти в словаре С.И.Ожегова значение слов «сострадание», «милосердие».

- Выписать высказывания о моральных качествах человека.

Эпиграф урока:

Чувства — самая яркая часть нашей жизни.

БАЛЬЗАК Оноре де

Равнодушие — это паралич души.

ЧЕХОВ Антон Павлович

Звучит фонограмма «Реквиема» В.А.Моцарта.

«Ведь не такая война была, как сейчас в иных книжках описывают. Не такая! Было в ней трудностей побольше, и смертей поболее, и геройства больше, не такого геройства, как в наших книжках, а самого обыкновенного геройства, которое тогда и геройством не называли, а просто – фронтовые будни,…» — так вспоминал о военном времени известный писатель Вячеслав Леонидович Кондратьев.

Сегодняшний наш урок мы посвящаем обычным людям, сделавшим сознательный выбор в годы величайших испытаний. Поговорим о годах гражданской войны, времени, о котором многое замалчивалось, которое ретушировалось.

Итак, тема нашего урока – нравственный выбор и ответственность за него по рассказу Михаила Александровича Шолохова «Чужая кровь».

Думаю, несправедливо говорить о рассказах писателя, ничего не сказав о его авторе.

Рассказ ученика о М.А.Шолохове.

Учитель.

Один из первых сборников рассказов Шолохова «Донские рассказы» посвящен трудным годам коллективизации. (Показ слайдов). Что вам известно об этом времени?

Историческая справка.

Учитель.

На Дону гражданская война проходила с особым накалом драматизма. По разные стороны баррикад оказались люди, ещё вчера бывшие близкими или поддерживавшие хорошие отношения. Но война не пощадила никого и ничего. Об этом трудном времени Борис Васильев написал так: «В гражданской войне нет правых и виноватых, нет ангелов и бесов, как нет победителей. В ней есть только побежденные – мы все, весь народ, вся Россия». Ярким примером контрастов, наблюдаемых в творчестве писателей того времени является рассказ «Лазоревая степь». Послушайте сюжет рассказа.

Ученик.

В рассказе описываются события, происходившие на Дону вскоре после революции. Главный герой повествует о трудных годах служения пану, о том, как тот издевался над своими работниками, считая их совершенными скотами (зачитываются эпизоды). Но всё изменилось с приходом Советской власти, которая дала крестьянам самое главное – землю.

Вскоре возвращается бывший владелец этих угодий и, подавив сопротивление станичников, жестоко расправляется с казаками. Особую симпатию вызывают сыновья героя, которые не поддались на посулы и не приняли сторону белоказаков – их ждала страшная расправа (зачитываются фрагменты текста). И несмотря на то, что младший, Степан, остался калекой, в нем не умер человек, сохранилась жизнь: он по мере сил старается быть в гуще событий, участвовать и помогать во всем, что может сделать.

Учитель.

Как вы понимаете, название рассказа метафорично: перед нашими героями предстает прекрасная картина утра, когда степь в лучах восходящего солнца окрасилась в лазоревые краски, и та же самая земля полита кровью защитников станицы: в то время, страшное время гражданской войны, принимали люди либо сторону красных, либо – сторону белых. Именно поэтому практически все произведения о гражданской войне носят оттенок контраста, противопоставления.

Несколько отличен от такой схематичности в изображении героев рассказ Шолохова «Чужая кровь». Передайте кратко сюжет рассказа.

Ученик

. Действия рассказа происходят в начале двадцатых годов, во время коллективизации. Автор повествует о событиях, перевернувших привычный уклад в семье деда Гаврилы.

Этот человек потерял своего единственного сына, который воевал с красноармейцами. Но родители не могут смириться с потерей сына: они продолжают его ждать, справляют ему обувь, одежду. Они замкнулись в своем горе и ненависти к новой власти, которая заметно зреет в душе Гаврилы.

Как-то раз в их дом постучались продразверсточники. Слишком уж нагло и уверенно, как показалось деду, вели они себя. Зол был он на новую власть, да делать было нечего – и пришлось Гавриле вести их к гумну. По дороге напали на большевиков незнакомцы (дед догадался, кто это были) и порубили их.

К вечеру только пришел дед в себя и решил посмотреть, живы ли они, хотя никакой надежды не было: жестоко обошлись с ними налетчики (зачитать фрагменты текста). Каково же было удивление Гаврилы, когда у того, самого наглого и нахрапистого, он смог прощупать тоненькую ниточку пульса. Пригляделся к нему Гаврила хорошенько: молоденький паренек, над верхней губой едва пушок пробивается, и нет тех колючих льдинок в глазах-буравчиках. Такая жалость сковала сердце Гаврилы, что не смог он оставить беззащитную, едва теплившуюся жизнь вот здесь, на гумне, словно распятую

Унес Гаврила паренька в дом и стал вместе со старухой выхаживать незнакомца. Не сговариваясь с женой, они продолжали трудную и молчаливую борьбу со смертью, что кружила над их гостем. А тот не сразу поправлялся: уж слишком сильно повредила члены казацкая шашка. Спустя несколько недель стал приподниматься с постели, волочить ноги по дому, а потом и на крыльцо выходить. И как-то само собой получилось, что старики отдали парню, которого назвали именем погибшего сына, всё «приданное», что готовили Петру. Не поскупились старики и на ласку и заботу, которым вот уж который год не давали выхода. И паренек привязался к ним. Все, казалось, складывалось как нельзя лучше, да вот пришло письмо-весточка в их дом, и задумался крепко Петро-Николай, почернел аж весь. А звали его вновь на завод, который практически взрастил юношу, восстанавливать разрушенное производство. Не мог Петр ответить отказом – сам себя тогда проклял бы: «Всё положили люди за завод…Голодают, а семьями едут: строиться помогают. Неужели я тут отсиживаться буду?» понял тогда старик, что теряет он вновь обретенного сына, теперь уже теряет безвозвратно. И хотя сказал, чтобы тот обещал матери приезжать-навещать, понимал, что уедет его сынок навсегда.

Учитель.

Произведения времен гражданской войны пронизаны жесточайшим антагонизмом. Как вы понимаете, рассказ «Чужая кровь» стоит особняком в этой галерее. Как вы считаете, почему автор так подробно рисует назревающую в душе Гаврилы ненависть к новой власти?

Ученик.

В Гавриле, в первую очередь, говорили отцовские чувства. Нет, он не был богатым, зажиточным человеком (ведь ему пришлось продать двух быков, чтобы снарядить сына на войну) – единственное богатство, которое у него отняли большевики, – это его сын. Именно поэтому ненависть, а возможно, и месть наполнили жизнь этого человека смыслом.

Учитель.

Так почему же так переменила старика ночь расстрела красноармейцев?

Ученик.

Я думаю, что если бы не случилось той страшной ночи (ведь и старик не на шутку перепугался), Гаврила перестал бы быть человеком: это был ком ненависти. Но увидев беззащитного юнца, который буквально несколько часов назад так по-хозяйски распоряжался в его доме, он невольно сравнил его со своим сыном, также немного видевшим в жизни. Желание помочь пришло само и к старику, и к его жене.

Учитель

. Какие чувства вызвал у вас герой рассказа?

Ученик.

Самые противоречивые: от сострадания – до радости за вновь обретенное счастье, смысл жизни – и безысходности перед грозящей потерей любимого человека.

Учитель.

Как трактуется в словаре слово СОСТРАДАНИЕ?

Словарная работа.

СОСТРАДАНИЕ – жалость, сочувствие, вызываемые чьи-нибудь несчастьем, горем.

МИЛОСЕРДИЕ

–

готовность помочь кому-нибудь или простить из сострадания, человеколюбия.

Учитель.

Какие высказывания о нелегком, но глубоко нравственном выборе вы подобрали?

Реализация домашнего задания.

(Обсуждение высказываний)

В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность.

А. и Б.СТРУГАЦКИЕ

Признавшись в своей слабости, человек становится сильным.

БАЛЬЗАК Оноре де

Воля может и должна быть предметом гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант — это развитие природных склонностей, то твердая воля — это ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями….

БАЛЬЗАК Оноре де

Давайте верить в то, что сила – на стороне правды; и пусть эта вера поможет нам исполнить наш долг так, как мы его понимаем.

А.ЛИНКОЛЬН

Учитель.

Думаю, вы согласитесь, что жизнь старика Гаврилы изменил случай, и не будь Николая, вряд ли проснулись чувства в сердцах стариков. Каким же вы увидели «чужака»?

Ученик.

Судя по тому скудному описанию, что дает молодому человеку Шолохов, герою не более двадцати лет, но он уже успел пройти путь молодого революционера. Он знает, что классовая борьба еще не закончена, но его не страшат испытания. Николай молод, полон сил. Но как многие заметили, несмотря на свинцовые нотки в голосе и жесткий взгляд, ему не чуждо ничто человеческое: так же, как и многие его современники немного любви, ласки и теплоты пришлось ему испытать. И всё же, обретя семью, почувствовав заботу близких людей, он вынужден отказаться от этого: не пришло еще время. Петр также привязался к старикам и понимает, какую боль наносит им своим отъездом (он совершенно изменился в последние дни), но не может поступиться своей совестью и прощается с ними. Он делает свой, пусть и нелегкий, выбор.

Учитель.

Сцена прощания написана с такой высокой эмоциональностью, что ком в горле сжимается, когда читаешь эти строки… (зачитывается фрагмент текста). Как вы считаете, почему же рассказ назван именно так: «Чужая кровь»?

Ученик.

На первый взгляд, может показаться, что Гаврила и Николай так и не стали близкими, родными людьми (ведь последний уходит из родного дома, которого у него, скорее всего, не было). Но это не так. Я думаю, что люди, придерживающиеся разных взглядов, относящие себя к различным лагерям и считающиеся противниками, могут переступить через понятие «кровь» — а в то время даже кровное родство не признавалось – и стать самыми что ни наесть родными. И на первом месте здесь уже будет не политика, а правда жизни.

Завершающие слова учителя.

Вы правы, ребята. Вы взрослеете и скоро станете принимать серьезные, ответственные решения. Очень хотелось бы, чтобы перед вами стояли образы героев Шолохова, которые не теряют человечности даже в вихре гражданской войны. Каким суровым испытаниям ни подвергала бы вас жизнь, вы должны помнить, что истинное уважение заслуживают люди, способные выстоять в трудное время, не идти против совести, не плакаться, а вынести все удары судьбы и поддержать других. А закончить наш урок мне хотелось словами тонкого знатока человеческой души Николая Васильевича Гоголя: «Мир как водоворот; движутся в нем вечно мнения и толки, но всё перемалывает время: как шелуха, слетают ложные и, как твёрдые зерна, остаются неподвижные истины».

Демонстрируются кадры из кинофильма «Офицеры».

Домашнее задание.

Проблема нравственного выбора в «Донских рассказах» М. Шолохова (по рассказу «Чужая кровь»)

ü Кадры из кинофильма «Офицеры».

Предварительное задание:

Индивидуальные задания:

ü Найти в словаре значение слов «сострадание», «милосердие».

ü Выписать высказывания о моральных качествах человека.

Эпиграф урока:

Чувства — самая яркая часть нашей жизни.

БАЛЬЗАК Оноре де

Равнодушие — это паралич души.

ЧЕХОВ Антон Павлович

Звучит фонограмма «Реквиема» .

«Ведь не такая война была, как сейчас в иных книжках описывают. Не такая! Было в ней трудностей побольше, и смертей поболее, и геройства больше, не такого геройства, как в наших книжках, а самого обыкновенного геройства, которое тогда и геройством не называли, а просто – фронтовые будни,…» — так вспоминал о военном времени известный писатель Вячеслав Леонидович Кондратьев.

Сегодняшний наш урок мы посвящаем обычным людям, сделавшим сознательный выбор в годы величайших испытаний. Поговорим о годах гражданской войны, времени, о котором многое замалчивалось, которое ретушировалось.

Итак, тема нашего урока – нравственный выбор и ответственность за него по рассказу Михаила Александровича Шолохова «Чужая кровь».

Думаю, несправедливо говорить о рассказах писателя, ничего не сказав о его авторе.

Рассказ ученика о.

Учитель.

Один из первых сборников рассказов Шолохова «Донские рассказы» посвящен трудным годам коллективизации. (Показ слайдов). Что вам известно об этом времени?

Историческая справка.

Учитель.

На Дону гражданская война проходила с особым накалом драматизма. По разные стороны баррикад оказались люди, ещё вчера бывшие близкими или поддерживавшие хорошие отношения. Но война не пощадила никого и ничего. Об этом трудном времени Борис Васильев написал так: «В гражданской войне нет правых и виноватых, нет ангелов и бесов, как нет победителей. В ней есть только побежденные – мы все, весь народ, вся Россия». Ярким примером контрастов, наблюдаемых в творчестве писателей того времени является рассказ «Лазоревая степь». Послушайте сюжет рассказа.

Ученик.

В рассказе описываются события, происходившие на Дону вскоре после революции. Главный герой повествует о трудных годах служения пану, о том, как тот издевался над своими работниками, считая их совершенными скотами (зачитываются эпизоды). Но всё изменилось с приходом Советской власти, которая дала крестьянам самое главное – землю.

Вскоре возвращается бывший владелец этих угодий и, подавив сопротивление станичников, жестоко расправляется с казаками. Особую симпатию вызывают сыновья героя, которые не поддались на посулы и не приняли сторону белоказаков – их ждала страшная расправа (зачитываются фрагменты текста). И несмотря на то, что младший, Степан, остался калекой, в нем не умер человек, сохранилась жизнь: он по мере сил старается быть в гуще событий, участвовать и помогать во всем, что может сделать.

Учитель.

Как вы понимаете, название рассказа метафорично: перед нашими героями предстает прекрасная картина утра, когда степь в лучах восходящего солнца окрасилась в лазоревые краски, и та же самая земля полита кровью защитников станицы: в то время, страшное время гражданской войны, принимали люди либо сторону красных, либо – сторону белых. Именно поэтому практически все произведения о гражданской войне носят оттенок контраста, противопоставления.

Несколько отличен от такой схематичности в изображении героев рассказ Шолохова «Чужая кровь». Передайте кратко сюжет рассказа.

Ученик

. Действия рассказа происходят в начале двадцатых годов, во время коллективизации. Автор повествует о событиях, перевернувших привычный уклад в семье деда Гаврилы.

Этот человек потерял своего единственного сына, который воевал с красноармейцами. Но родители не могут смириться с потерей сына: они продолжают его ждать, справляют ему обувь, одежду. Они замкнулись в своем горе и ненависти к новой власти, которая заметно зреет в душе Гаврилы.

Как-то раз в их дом постучались продразверсточники. Слишком уж нагло и уверенно, как показалось деду, вели они себя. Зол был он на новую власть, да делать было нечего – и пришлось Гавриле вести их к гумну. По дороге напали на большевиков незнакомцы (дед догадался, кто это были) и порубили их.

К вечеру только пришел дед в себя и решил посмотреть, живы ли они, хотя никакой надежды не было: жестоко обошлись с ними налетчики (зачитать фрагменты текста). Каково же было удивление Гаврилы, когда у того, самого наглого и нахрапистого, он смог прощупать тоненькую ниточку пульса. Пригляделся к нему Гаврила хорошенько: молоденький паренек, над верхней губой едва пушок пробивается, и нет тех колючих льдинок в глазах-буравчиках. Такая жалость сковала сердце Гаврилы, что не смог он оставить беззащитную , едва теплившуюся жизнь вот здесь, на гумне, словно распятую

Унес Гаврила паренька в дом и стал вместе со старухой выхаживать незнакомца. Не сговариваясь с женой, они продолжали трудную и молчаливую борьбу со смертью, что кружила над их гостем. А тот не сразу поправлялся: уж слишком сильно повредила члены казацкая шашка. Спустя несколько недель стал приподниматься с постели, волочить ноги по дому, а потом и на крыльцо выходить. И как-то само собой получилось, что старики отдали парню, которого назвали именем погибшего сына, всё «приданное», что готовили Петру. Не поскупились старики и на ласку и заботу, которым вот уж который год не давали выхода. И паренек привязался к ним. Все, казалось, складывалось как нельзя лучше, да вот пришло письмо-весточка в их дом, и задумался крепко Петро-Николай, почернел аж весь. А звали его вновь на завод, который практически взрастил юношу, восстанавливать разрушенное производство. Не мог Петр ответить отказом – сам себя тогда проклял бы: «Всё положили люди за завод…Голодают, а семьями едут: строиться помогают. Неужели я тут отсиживаться буду?» понял тогда старик, что теряет он вновь обретенного сына, теперь уже теряет безвозвратно. И хотя сказал, чтобы тот обещал матери приезжать-навещать, понимал, что уедет его сынок навсегда.

Учитель.

Произведения времен гражданской войны пронизаны жесточайшим антагонизмом . Как вы понимаете, рассказ «Чужая кровь» стоит особняком в этой галерее. Как вы считаете, почему автор так подробно рисует назревающую в душе Гаврилы ненависть к новой власти?

Ученик.

В Гавриле, в первую очередь, говорили отцовские чувства. Нет, он не был богатым, зажиточным человеком (ведь ему пришлось продать двух быков, чтобы снарядить сына на войну) – единственное богатство, которое у него отняли большевики, – это его сын. Именно поэтому ненависть, а возможно, и месть наполнили жизнь этого человека смыслом.

Учитель.

Так почему же так переменила старика ночь расстрела красноармейцев?

Ученик.

Я думаю, что если бы не случилось той страшной ночи (ведь и старик не на шутку перепугался), Гаврила перестал бы быть человеком: это был ком ненависти. Но увидев беззащитного юнца, который буквально несколько часов назад так по-хозяйски распоряжался в его доме, он невольно сравнил его со своим сыном, также немного видевшим в жизни. Желание помочь пришло само и к старику, и к его жене.

Учитель

. Какие чувства вызвал у вас герой рассказа?

Ученик.

Самые противоречивые: от сострадания – до радости за вновь обретенное счастье, смысл жизни – и безысходности перед грозящей потерей любимого человека.

Учитель.

Как трактуется в словаре слово СОСТРАДАНИЕ?

Словарная работа.

СОСТРАДАНИЕ – жалость, сочувствие, вызываемые чьи-нибудь несчастьем, горем.

МИЛОСЕРДИЕ –

готовность помочь кому-нибудь или простить из сострадания, человеколюбия.

Учитель.

Какие высказывания о нелегком, но глубоко нравственном выборе вы подобрали?

Реализация домашнего задания.

(Обсуждение высказываний)

В каждом человеке намешано всего понемножку, а жизнь выдавливает из этой смеси что-нибудь одно на поверхность.

А. и Б. СТРУГАЦКИЕ

Признавшись в своей слабости, человек становится сильным.

БАЛЬЗАК Оноре де

Воля может и должна быть предметом гордости гораздо больше, нежели талант. Если талант — это развитие природных склонностей, то твердая воля — это ежеминутно одерживаемая победа над инстинктами, над влечениями….

БАЛЬЗАК Оноре де

Давайте верить в то, что сила – на стороне правды; и пусть эта вера поможет нам исполнить наш долг так, как мы его понимаем.

А. ЛИНКОЛЬН

Учитель.

Думаю, вы согласитесь, что жизнь старика Гаврилы изменил случай, и не будь Николая, вряд ли проснулись чувства в сердцах стариков. Каким же вы увидели «чужака»?

Ученик.

Судя по тому скудному описанию, что дает молодому человеку Шолохов, герою не более двадцати лет, но он уже успел пройти путь молодого революционера. Он знает, что классовая борьба еще не закончена, но его не страшат испытания. Николай молод, полон сил. Но как многие заметили, несмотря на свинцовые нотки в голосе и жесткий взгляд, ему не чуждо ничто человеческое: так же, как и многие его современники немного любви, ласки и теплоты пришлось ему испытать. И всё же, обретя семью, почувствовав заботу близких людей, он вынужден отказаться от этого: не пришло еще время. Петр также привязался к старикам и понимает, какую боль наносит им своим отъездом (он совершенно изменился в последние дни), но не может поступиться своей совестью и прощается с ними. Он делает свой, пусть и нелегкий, выбор.

Учитель.

Сцена прощания написана с такой высокой эмоциональностью, что ком в горле сжимается, когда читаешь эти строки… (зачитывается фрагмент текста). Как вы считаете, почему же рассказ назван именно так: «Чужая кровь»?

Ученик.