Описание презентации по отдельным слайдам:

1

слайд

Описание слайда:

«Сочинение-описание памятника Сергею Есенину» Работа выполнена учителем русского языка и литературы МБОУ СОШ№15 г. Нижневартовска Панебратец Ксенией Анатольевной

2

слайд

Описание слайда:

Цель: научить писать сочинение-описание, используя элементы повествования и рассуждения. Задачи: 1.продолжить работу по развитию связной речи, отработать навыки написания сочинения с элементами повествования, описания, рассуждения; 2.пополнить знания учащихся по истории создания памятника Сергею Есенину, как благодарности народа великому гению; 3.воспитать патриотический дух учащихся. Оборудование урока: портрет Сергея Есенина, репродукции памятника Сергею Есенину в Москве скульптора В.Цыгаля в разные времена года и других его работ. Вид урока: урок развития речи.

3

слайд

Описание слайда:

4

слайд

Описание слайда:

Родился 3 октября (21 сентября) 1895 г. в селе Константиново Рязанской губернии в зажиточной крестьянской семье. В Москве Есенин опубликовал своё первое стихотворение «Береза». В 1916 году Есенин опубликовал свой первый сборник стихов “Радуница”, в который входили такие стихотворения, как “Не бродить, не мять в кустах багряных”, “Запели тесаные дороги” и другие. 14 декабря 1925 года Сергей Александрович Есенин закончил работать над поэмой “Чёрный человек”, над которой трудился два года. Эта поэма была напечатана уже после смерти поэта. I. Сергей Александрович Есенин — великий русский поэт. (1895-1925) ВСТУПЛЕНИЕ

5

слайд

Описание слайда:

Тема Родины — главная тема в творчестве С. А. Есенина. О чем бы он ни писал, образ родного края незримо присутствует в его произведениях. Еще в ранних юношеских стихах (в сборнике “Радуница”) автор предстает перед нами как пламенный патриот: Если крикнет рать святая: “Кинь ты Русь, живи в раю!” Я скажу: “Не надо рая, Дайте Родину мою”. Чувство Родины находит у него выражение в любви к родной природе. Сергей Есенин — певец Руси, и в его стихах, по-русски искренних и откровенных, мы ощущаем биение беспокойного и нежного сердца. В них “русский дух”, в них “Русью пахнет”. Он как бы создан специально для поэзии. Размашистые, удивительно русские стихи поэта полны сердечной теплоты и искренности, страстной любви к беспредельным просторам родных полей, “неисчерпаемую печаль” которых умел он так эмоционально и так звонко передать.

6

слайд

Описание слайда:

Беседа по вопросам: 1. Что такое памятник? 2. Чем отличается памятник от картины? 3. Что такое пьедестал? 4. Из какого материала изготовляется обычно памятник? 5. Кто трудится над созданием памятника? 6. Подберите синонимы к словам: памятник, скульптор. Ksyn:

7

слайд

Описание слайда:

ПАМЯТНИК: СКУЛЬПТОР: СИНОНИМЫ!!! * ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА * СТАТУЯ * МОНУМЕНТ * МЕМОРИАЛ * ОБЕЛИСК * ХУДОЖНИК * ВАЯТЕЛЬ * СОЗДАТЕЛЬ * ТВОРЕЦ * МАСТЕР

8

слайд

Описание слайда:

3 октября 1972 года в Москве был торжественно открыт памятник Великому Русскому поэту — Сергею Есенину. Для того времени открытие памятника Есенину было сродни разрушению всех коммунистических запретов разом. Ведь прежде всего скульптура выполнена в вольной форме, а не в принятых для того времени, а второе то, что Есенин считался несколько вольным, а порой и опальным поэтом, поэтому установка ему памятника вызвала очень бурную реакцию у населения. II. Открытие памятника. Переход к основной части

9

слайд

Описание слайда:

Памятник Есенину в Москве изготовил скульптор В.Е. Цигаль при сотрудничестве с архитекторами С. Вахтанговым и Ю. Юровым. Но настоящую поддержку оказала внучка Есенина (Татьяна Александровна Есенина) каким-то образом она сумела защитить образ, сотворенный скульптором, как именно защитила неизвестно, но факт упоминания о защите в Советские годы это более, чем достаточно. 1. Создатели памятника.. II. Открытие памятника.

10

слайд

Описание слайда:

Владимир Ефимович Цига́ль (1917 — 2013) — советский и российский скульптор. Народный художник СССР. За свой полувековой творческий путь Владимир Ефимович Цигаль спроектировал и установил 44 памятника, посвященных выдающимся событиям и деятелям.

11

слайд

Описание слайда:

12

слайд

Описание слайда:

Однажды вышло так, что памятник упал и, конечно же, всё свалили на вандалов, даже вышли в газетах заголовки с громкими названиями. Но после экспертизы выяснилось, что была допущена техническая ошибка при выплавке, поэтому памятник под собственным весом и упал. Достаточно быстро исправили ошибку, и памятник Есенину вернули в первоначальное состояние. 2. Падение монумента II. Открытие памятника.

13

слайд

Описание слайда:

Памятник, в какой-то мере — это выполнение есенинского завещания. Ведь Сергей Александрович писал в одном своем стихотворении: Мечтая о могучем даре Того, кто русской стал судьбой, Стою я на Тверском бульваре, Стою и говорю с собой Тверской бульвар получил название Есенинский, в честь С. Есенина, родившегося на Рязанщине. 1. Место для памятника. III. Описание памятника С.А.Есенину ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

14

слайд

Описание слайда:

* Как вы думаете, из какого материала выполнен памятник? * Попробуйте сказать о размерах памятника? III. Описание памятника С.А.Есенину 2. Материал, размер памятника.

15

слайд

Описание слайда:

* Опишите позу поэта. Что она выражает? * В какой момент Цигаль изображает поэта? * Попробуйте описать лицо Есенина. * Во что одет поэт? * Как вы думаете, какую функцию выполняют березки на заднем фоне памятника? III. Описание памятника С.А.Есенину 3. Поза поэта, постамент.

16

слайд

Описание слайда:

«Бронзовая фигура Сергея Есенина никого не оставляет равнодушным. Фигура юного поэта трогает своей лиричностью и грустной задумчивостью, естественностью позы, лишенной официальности и парадности. Стоящий почти на земле, в начале Есенинского бульвара, на фоне молодых березок и осин, памятник представляется нам своеобразным и ярким художественным произведением». Для справки: на памятнике Есенину на Есенинском бульваре нет ни одной надписи, т.е. ни автора произведения, ни кому он посвящен. По какой причине так было сделано не понятно, но только можно предположить, что так сумела договориться внучка Есенина, иначе бы памятник вообще запретили. III. Описание памятника Есенину

17

слайд

Сергей Есенин — один из самых выдающихся поэтов Серебряного века. Его произведения входят в программу всех школ нашей страны сегодня, многие стихотворения знают и с удовольствием вспоминают при случае и взрослые люди. Неудивительно, что столь великому и талантливому литератору установлена масса памятников по всей стране. Но есть среди всех монументов и особые. Один из них — памятник Есенину, установленный на Тверском бульваре в Москве.

История создания

Установлена скульптура в 1995 году, к вековому юбилею со дня рождения поэта. Памятник Есенину был создан скульптором А. Бичуковым и архитектором А.В. Климочкиным. Мастера хотели увековечить именно «простого парня из Рязани», поэтому образ литератора достаточно неформален и прост. Впрочем, если сравнить получившуюся скульптуру с воспоминаниями современников поэта, нетрудно понять, что работа удалась, и примерно так Есенин и выглядел при жизни. Монумент действительно получился очень душевным и живым, он нравится жителям столицы и туристам. Поэт выглядит одновременно и немного стеснительным, и чуть-чуть задумчивым.

Памятник Есенину: фото и описание

Скульптура изображает писателя в полный рост, установлена на постаменте. За спиной литератора — растительный орнамент, на который он опирается одной рукой. Памятник Есенину в Москве на изображает поэта, застывшего в неформальной позе. Одна нога немного согнута в колене, а правая рука заведена за спину. Позу можно трактовать как выражение стеснительности. Если долго смотреть на памятник Есенину, кажется, что вот-вот поэт оживет и зашевелится. Настолько естественной и непринужденной получилась скульптура. На постаменте крупными буквами кратко написано: «Сергею Есенину». Поэт облачен в простые брюки, рубаху и расстегнутый пиджак. Интересная деталь: верхние пуговицы сорочки расстегнуты, а галстук или шейный платок отсутствует. Это символизирует открытую для народа душу литератора и подчеркивает также его незащищенность.

Где находится памятник Есенину в Москве? Найти его просто, так как он располагается в самом центре Тверского бульвара, точный адрес: дом 19. достаточно известен, дорогу к нему подскажет практически каждый житель столицы.

Выбор места установки

Памятник Есенину в Москве не случайно установлен на Тверском бульваре. Существует две версии, почему скульптуру решили поставить именно здесь. При жизни Есенин обращался к памятнику А.С. Пушкина, установленному неподалеку, в одном из своих стихотворений. Упоминалось в этом произведении и то, что речь идет именно о Тверском бульваре (скульптур, посвященных Александру Сергеевичу, также великое множество во всей нашей стране и Москве в частности).

Вторая версия более прозаическая. В годы жизни поэта в доме № 37 по Тверской улице находилось кафе «Стойло Пегаса». В данном заведении собирались многие творческие и общественные деятели того времени, посещал его и сам Есенин. Сегодня кафе практически забыто, а вот памятник литератору стоит совсем близко возле дома, в котором оно находилось.

Есенин и пегас

Возле скульптуры поэта можно заметить миниатюрное изваяние, изображающее крылатого коня — пегаса. Это мифическое существо могло появиться рядом с литератором в честь кафе, которое работало неподалеку. Писал о сказочном коне и сам поэт: «…Много нас, но не личностей, а масс… В «Целине» погряз Пегас, верный долгу чести…».

Памятник Есенину в Москве на Тверском бульваре располагается в небольшой зоне отдыха. Скульптуру окружают клумбы и выложенные плиткой дорожки, а также удобные скамейки для отдыха. В сквере можно остановиться для отдыха, сделать красивые фотографии. Одинаково величественно выглядит памятник Есенину и окружающий его сквер в любое время года. В нашей стране огромное количество монументов великому литератору, но именно этот один из самых эффектных и интересных. Обязательно посетите его во время прогулок по Москве, данная достопримечательность заслуживает вашего внимания. Увидеть своими глазами один из самых известных памятников талантливому поэту будет интересно не только поклонникам его творчества, но и любителям скульптуры и красивых мест в городе.

31.12.2019

Вот и заканчивается год сытой желтой свиньи и начинается Новый 2020 год маленькой белой металлической мыши.

18.08.2019

В то время пока музей московского метрополитена находится на реконструкцию его экспозицию перенесли…

31.12.2018

Заканчивается 2018 год, год желтой собаки и наступает 2019 год желтой свиньи. Резвая и веселая собака передает бразды правления сытой и спокойной свинье.

31.12.2017

Дорогие друзья, в последний день 2017 года огненного петуха хотим вас поздравить с наступлением Нового 2018 года, года желтой собаки.

31.12.2016

В наступающем новом 2017 году желаем, чтобы огненный петух принес вам удачи, счастья и ярких и позитивных впечатлений во время путешествий.

Страна:

Россия

Город:

Москва

Ближайшее метро:

Пушкинская

Сдан:

1995 г.

Скульптор:

Бичуков А.А.

Описание

Знаменитый русский поэт Сергей Есенин запечатлен в полный рост, он стоит в расслабленной, непринужденной позе. На лице играет мягкая и добродушная улыбка. На нем простая одежда, пиджак распахнут, ворот рубахи расстегнут.

Памятник установлен на небольшой цилиндрический постамент, к которому ведут степени в виде волн от брошенного в воду камня. На постаменте находится памятная надпись “Сергею Есенину”. На цветочных клумбах у памятника вы увидите двух танцующих жар-птиц и молодого Пегаса, который вызывает в памяти стихотворение “Кипение Красного Пегаса”.

История создания

Памятник был открыт в 1995 году на Тверском бульваре в честь столетнего юбилея со дня рождения писателя.

Как добраться

Приезжаете на станцию метро Пушкинская и выходите на Тверской бульвар и идете до Богословского переулка. Здесь, напротив дома 19 на Тверском бульваре вы найдете памятник Сергею Есенину.

Каждый деятель искусства внёс свою лепту в развитие культуры. Огромное наследие Сергея Есенина до сих пор глубоко изучается со школьной скамьи. Это имя известно любому, даже далёкому от литературы человеку. И чтобы память о нём не теряла своей значимости, памятники Есенину возводятся и по сей день.

Где можно увидеть каменного поэта?

Поскольку сам поэт очень любил Россию, часто писал о своей преданности родным местам, логично предположить, что памятники в его честь воздвигнуты во многих городах нашей необъятной страны. К тому же, миловидный голубоглазый блондин — мишень для любого матёрого скульптора.

- В Воронеже, на ул. Кардашова расположился бюст молодого поэта на постаменте. Средства на него выделил С. Безруков, известный своим исполнением роли Есенина.

- В с. Константиново, в усадьбе Есениных расположились целых три памятника: статуя в полный рост, бюст и портретный памятник с местом для возложения цветов.

- Памятник Есенину есть и в г. Спас-Клепики, где поэт учился в школе.

- В Санкт-Петербурге, где трагически оборвалась жизнь поэта.

- В Липецке.

- В Орле.

- В Калининграде.

- В Краснодаре.

И это далеко не все города, имеющие на территории объёмное изображение статного и талантливого «парнишки».

Памятник Есенину в Москве

В столицу поэт приехал после окончания школы, чтобы учиться в народном университете. Именно здесь он знакомится с любовью своей жизни — Айседорой Дункан. Несмотря на короткий период, поэт прожил в Москве три года, он полюбил этот город. Ему даже посвящён цикл произведений «Москва кабацкая».

Статуя возвышается теперь на Тверском бульваре. Там в 20 веке было излюбленное место московских деятелей искусства «Стойло пегаса», где Есенин часто бывал. Этот адрес является символичным, поэтому скульптор Анатолий Бичуков безоговорочно выбрал его для установки своей работы. Здесь он изображён добродушным, вдохновлённым. Это не типичный «озорной гуляка» и не деревенский парень.

Монумент открыт в 1995 году к столетию Есенина. В день рождения поэта, 3 октября, рядом с памятником проводятся чтения есенинских стихов.

И это всё?

На самом деле, в Москве не одна такая достопримечательность. Памятник Есенину установлен и на одноимённом бульваре в Кузьминках в 1972 году. Здесь он изображён В. Е. Цигалем в ипостаси обыкновенного сельского юноши в рубахе. Показан со своей простой стороны, обращённый к корням народа.

Ещё один, но более траурный, возведён на Ваганьковском кладбище, где и погребён Сергей Есенин после своего самоубийства. Здесь он изображён по грудь, будто бы выступающим из каменной глыбы, всё такой же молодой и свежий, каким он жил и, к сожалению, умер.

Памятник Есенину в Рязани

Именно в рязанских краях и родился будущий скандальный и глубоко закрадывающийся в душу поэт. Поэтому на его 80-летие в Рязани, на живописном берегу реки Трубеж был установлен необычный памятник.

Скульптор А. П. Кибальников преследовал идею — передать широту души Есенина и его любовь к родине. Поэтому жителям города предстала картина: фигура поэта по грудь, как будто вырастающая прямо из земли, с широко раскинутыми руками и открытым лицом. Выполнена статуя из амазонита.

«Обнимающий» просторы Есенин установлен прямо около Рязанского кремля, в местах, которые часто воспевались в стихотворениях. И действительно, он будто декламирует свои строки в момент, когда скульптор запечатлел его.

Если есть великие люди, память о них должна сохраняться у поколений. Ни одна картина не передаст сущность человека так, как его памятник — объёмное, весомое изображение. Стремление скульпторов со всей России и стран СНГ создавать новые мемориалы известнейшнему поэту объясняется тем, что личность его неординарна и многогранна. Поэтому и существуют большие возможности для полёта фантазии. Возводятся памятники Есенину — покорному хулигану, скандалисту и балагуру, простому деревенскому парню и просто прекрасному русскому поэту.

Шагающий деревенский парень с копной пышных волос, в крестьянской рубахе и пиджаком, небрежно брошенным на плечо — таким представил Есенина скульптор. Да он, наверно, и был таким, когда в шестнадцать лет ушел в Москву из отчего дома стяжать себе славу поэта. Березы в сквере за памятником дополняют скульптурную композицию, и напоминают нам о трепетной любви поэта к природе средней полосы России. Памятник Сергею Есенину. Открыт 3 октября 1972 года на Есенинском бульваре вблизи Волгоградского проспекта. Скульптор В. Е. Цигаль. Архитекторы: С. Е. Вахтангов, Ю. В. Юров. Бронза. Статуя работы скульптора В. Е. Цигаля была открыта более трех десятилетий назад, в 1972 году. И это было в некоторой степени победой прогрессивных сил над ретроградами — ведь партийное чиновничество долго не могло решиться поставить в социалистической столице памятник сомнительному с точки зрения коммунистической морали, а в некоторой степени даже опальному поэту. Тем более что сама статуя довольно сильно отступала от канонов социалистического реализма (к слову сказать, выдержанных в памятнике на Тверском бульваре, пусть и появившемся в постсоветское время) . Татьяна Александровна Есенина, дочка поэта, защищала видение Цигаля: «Я знаю, что вызывает возражение плоскостное изображение странной фигуры на постаменте, которую называют «тенью черного человека» . Скульптор, стремясь полнее отобразить истоки есенинской поэзии, воспользовался его же примером, отогнув все нелепое и несообразное в другое измерение. Я так понимаю, и мне кажется, что это правомерно. Удача В. Цигаля в том, что он сумел очень многое сказать удивительно скупыми средствами, совместить буквально несовместимое. От этой фигуры веет поэзией, погруженностью в природу… » Неудивительно, что становление скульптуры сопровождалось некоторыми курьезными деталями. К примеру, незадолго до открытия в прессе появилось сообщение о том, что памятник, дескать, уже открыт. А к самой церемонии перед фигурой Есенина посеяли рожь (дескать, ничего страшного не происходит, Сергей Александрович был всего-навсего певцом природы русской) . Правда, на всякий случай памятник открыли кулуарно, даже оцепили его бравыми курсантами. Внутрь оцепления пускали только по официальным приглашениям. Впрочем, памятник со временем утратил ореол полубунтарского произведения. Председатель Исполкома Моссовета В. Ф. Промыслов даже писал в книге «Москва» (1984 год) : «Бронзовая фигура Сергея Есенина никого не оставляет равнодушным. Фигура юного поэта трогает своей лиричностью и грустной задумчивостью, естественностью позы, лишенной официальности и парадности. Стоящий почти на земле, в начале Есенинского бульвара, на фоне молодых березок и осин, памятник представляется нам своеобразным и ярким художественным произведением» . А весной 1995 Есенин Цигаля вдруг неожиданно упал. В первую очередь, конечно, обвинили хулиганов. Пресса возмущалась: «Небывалый по своей дикости и бессмысленности акт вандализма был совершен прошлой ночью в Москве, в Кузьминках. Какие-то негодяи сбросили с пьедестала памятник поэту Сергею Есенину.. . У местных властей не возникает сомнений, что случившееся — надругательство над памятником» . Однако экспертиза в скором времени установила, что памятник свалился сам из-за некоего брака, допущенного при отливке фигуры. Неисправность была своевременно устранена.

Отвечая на этот вопрос, я буду руководствоваться информацией, прочитанной в книге французского историка-медиевиста Мишеля Пастуро – “Символическая история европейского Средневековья”. В ней есть глава Как в средневековом бестиарии появился царь зверей. В ней и изложена следующая мысль.

Львы некогда проживали на территории Западной Европы, но было это за много тысячелетий до нашей эры. К тому моменту как льва окрестили царём зверей ареал его обитания был далеко за пределами континента. Тем не менее, римляне привозили этих зверей из Африки для того, чтобы они выступали в ярмарочных цирках. Лев был довольно редким животным в таких зверинцах не в последнюю очередь из-за сложности транспортировки с материка на материк.

Существовали стационарные зверинцы при дворе королей. Это было связано с тем, что они были живыми символами их власти, поскольку изображались на гербах монархов. В любом случае, основная мысль этой главы состоит в том, что так или иначе, лев – царь зверей потому что он был изображён на гербах власть имущих.

Вот ещё цитата:

Кроме того, лев изображён и в католических храмах. Так что, возможно, здесь есть и религиозная подоплёка. Рыцари в крестовых походах шли в бой с изображением льва на щите. У язычников вместо него был изображён дракон.

Что касается более ранних периодов, чем Средневековье, то можно считать, что королём или царём зверей льва назвал Исидор Севильский (между 560—570 — 4 апреля 636):

Ещё в книге есть такой пассаж:

Хотелось бы добавить, что как раз в германской, а также кельтской табели о рангах царём зверей был всё-таки медведь. А лев был таковым для латинян. Постепенно и методично (главным образом, благодаря стараниям служителей церкви) образ медведя вытесняли с пьедестала, ассоциируя его то воплощением нечистого, то выставляя на посмешище, водя его по балаганам на цепи. Таким образом и у германцев, и у кельтов лев сместил медведя с трона. Произошло это между XII—XIII веками.

В общем и целом, царём зверей льва сделали философия (Рабан Мавр, Амвросий, Ориген), влияние латинских бестиариев, религия и геральдика.

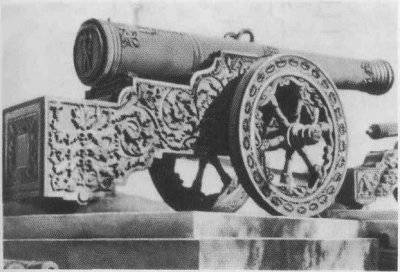

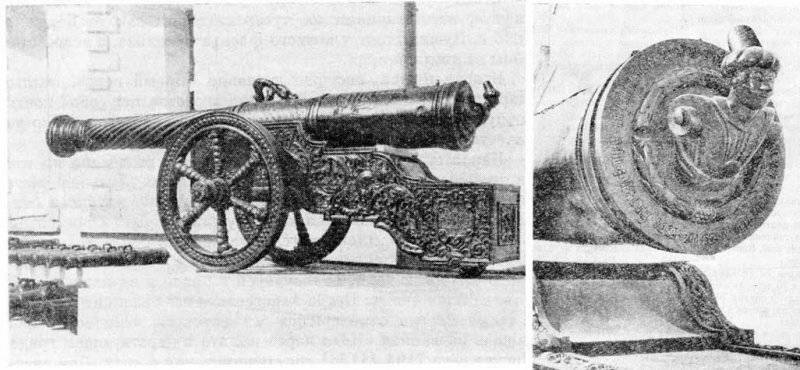

Царь-пушка

Царь-пушка — средневековое артиллерийское орудие (бомбарда), памятник русской артиллерии и литейного искусства, отлитое из бронзы в 1586 году русским мастером Андреем Чоховым на Пушечном дворе.

.

.

Длина пушки — 5,34 м, наружный диаметр ствола — 120 см, диаметр узорного пояса у дула — 134 см, калибр 890 мм (35 дюймов), масса — 39,31 т (2400 пудов).

Украшена поясами рельефов, на правой стороне дульной части — изображение царя Фёдора Ивановича (в короне и со скипетром в руке) верхом на коне. На стволе с каждой стороны размещаются по четыре скобы, предназначенные для крепления канатов при перемещении пушки.

Выше передней правой скобы над изображением царя вылито: «Божиею милостию царь и великий князь Фёдор Иванович государь и самодержец всея великая Россия».

На верхней части ствола отлиты ещё две надписи:

справа — «Повелением благоверного и христолюбивого царя и великого князя Федора Ивановича государя самодержца всея великия Россия при его благочестивой и христолюбивой царице великой княгине Ирине»,

слева — «Слита бысть сия пушка в преименитом граде Москве лета 7094, в третье лето государства его. Делал пушку пушечный литец Андрей Чохов».

По одной из версий, название Царь-пушки связывают с изображением царя Фёдора Ивановича, однако более вероятно, что название произошло в связи со значительными размерами орудия. В старину пушку также иногда называли «Дробовик Российский», поскольку она была рассчитана на стрельбу не только каменными ядрами, но и «дробом», то есть картечью[1][2]. В некоторых описях пушка классифицировалась также, как василиск[источник не указан 263 дня].

По длине ствол пушки имеет 6 калибров. По современной классификации она является мортирой. Однако в XVII—XVIII веках её именовали пушкой или бомбардой, так как длина ствола мортир в те годы доходила всего до 2-2,5 калибра, а у дальнобойных мортир — до 3,5 калибра.

Отлита из бронзы в 1586 году, во времена правления царя Фёдора Ивановича, на Пушечном дворе, русским мастером Андреем Чоховым.

Лафеты и декоративные ядра для пушки, украшенные литыми орнаментами, изготовили в 1835 году на петербургском заводе Берда, по эскизу архитектора А. П. Брюллова и чертежам инженера П. Я. де Витте.

Изначально задуманная для обороны Кремля oт захватчиков, Царь-пушка была установлена на пушечном раскате (специальный деревянный настил из бревен) около Лобного места на Красной площади, однако в боевых действиях не участвовала.

В XVIII веке пушку переместили в Московский Кремль: сначала во двор здания Арсенала, а затем к его главным воротам. В советское время, в 1960-е годы в связи с постройкой Кремлёвского дворца съездов, Царь-пушку торжественно переместили на Ивановскую площадь Кремля, к собору Двенадцати Апостолов. В настоящее время орудие находится на декоративном чугунном лафете, а рядом лежат декоративные чугунные ядра весом 1,97 т, отлитые в 1834 году (стрелять такими ядрами орудие не может).

Долгое время бытовала теория, что Царь-пушка была создана лишь для того, чтобы произвести впечатление на иностранцев. Так, по словам писателя Альберта Валентинова,

«…Андрей Чохов с самого начала знал, что такая громадина стрелять не будет. Даже если предположить, что ствол не разнесёт на куски огромное количество пороха, необходимое, чтобы вытолкнуть двухтонное ядро, пушку такого веса просто невозможно перетащить с одной позиции на другую. Да Чохов и не ставил перед собой такую цель. Его пушка — это символ русского могущества, возможностей русской промышленности. Если уж русские мастера способны создать такую громадину, то орудия меньших размеров они уж тем более сумеют сделать. Поэтому Царь-пушка и была выставлена в Кремле на обозрение иностранным дипломатам».

.

Однако последующие исследования показали, что версия о чисто пропагандистском назначении Царь-пушки — просто вымысел.

В 1980 году в Серпухове был произведен ремонт пушки, одновременно она была обследована специалистами Артиллерийской академии им. Дзержинского. По строению ствола Царь-пушка оказалась классической бомбардой, предназначенной для стрельбы «дробом» — небольшими каменными ядрами совокупным весом около 800 кг. Это было орудие навесного огня, которое не перевозили с места на место, а вкапывали в землю.

По мнению одних исследователей из Царь-пушки стреляли как минимум один раз]. По мнению других исследователей Царь-пушка никогда не стреляла, поскольку в камере ствола остались приливы бронзы, которые удалились бы после выстрела. Кроме того, Царь-пушка лишена запального отверстия, что делает стрельбу из неё невозможной в принципе.

Царь-пушка была занесена в Книгу рекордов Гиннесса] как пушка самого большого калибра (самой большой по размерам и весу является немецкая «Дора», в XIX веке существовали также мортиры большего калибра).

Копия Царь-пушки в Донецке

.

Весной 2001 года по заказу правительства Москвы удмуртское предприятие «ОАО Ижсталь» изготовило копию пушки А. Чохова из чугуна. Реплика весит 42 т (одно колесо весит около 1,5 т, ядро — 1,2 т, а диаметр ствола — 89 см).

Копия Царь-пушки стала подарком Москвы городу Донецк, где и была установлена перед зданием мэрии в мае 2001 года. Было изготовлено две штуки, одна осталась в Ижевске, установлена на территории «ОАО Ижсталь».

.

Копия Царь-пушки в Йошкар-Оле

.

В 2007 году в Йошкар-Оле перед зданием Национальной художественной галереи на площади им. Оболенского-Ноготкова была установлена копия московской Царь-пушки выполненная в масштабе 1:2. При этом сходство неполное: рисунок части рельефов изменён, либо отсутствует; изменены либо отсутствуют некоторые другие детали. Вес пушки с ядрами около 12 тонн, ствол и лафет — стальные, колёса — цельнолитые, на стволе с каждой стороны размещаются по три скобы, предназначенные для крепления канатов при перемещении пушки. Отлита на Звениговском судостроительно-судоремонтном заводе им. Н. С. Бутякова. Изначально рельефы вырезались из дерева, и только потом отливались из металла. Копия Царь-пушки пригодна для стрельбы, поэтому в ствол было вварено ядро. Рядом с пушкой расположены четыре декоративных пушечных ядра.

.

.

Пермская Царь-пушка

.

В Перми находится самая большая в мире 20-дюймовая литая чугунная пушка. В отличие от других «царь-пушек», Пермская является боевым орудием. Пермский гигант изготовлен в 1868 году по заказу Морского министерства на Мотовилихинском чугунопушечном заводе (предприятие, знаменитый завод артиллерийского вооружения, существует по сей день: с 1871 — Пермские пушечные заводы, с 1957 — машиностроительный завод им. В. И. Ленина, в настоящее время — ПАО «Мотовилихинские заводы», выпускающий различные пушки, миномёты, гаубицы, САУ, системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч»). Пермская пушка отлита «уральским методом» из закаленного чугуна очень высокого качества[8] по американским чертежам. Есть основания считать, что прототипом послужило «гигантское орудие» американского парохода «Поуханан», (А. Б. Широкорад Энциклопедия отечественной артиллерии, Н. Задорнов «Хэда».)

Испытания пушки проводились с 16 августа 1869 года путём стрельбы с берега через реку Кама (ширина реки здесь от 0,8 до 1 км). Позднее испытания орудий также путём стрельбы через реку проводились здесь вплоть до конца Перестройки — в советские годы здесь был огромный полигон. На испытаниях пермского гиганта присутствовал начальник артиллерийской части Кронштадтского порта генерал-майор Ф. В. Пестич. При испытаниях Пермской царь-пушки сделано 314 выстрелов ядрами и бомбами разных систем. В результате проверена прочность орудия, оптимизирован вес порохового заряда. При этом заряд постепенно увеличили до 120 килограммов чёрного пороха. В качестве боевого был установлен заряд в 53 кг. Дальность стрельбы составляла до 1,2 километра.

.

Характеристики Пермской царь-пушки:

длина ствола — 4,9 м;

калибр — 20 дюймов (508 мм);

толщина стен орудия, у дула — 180 мм; в казенной части — 450 мм;

вес только ствола — 2800 пудов (45,9 т), что больше общего веса московской Царь-пушки, составляющего 2400 пудов (39312 кг);

вес лафета — 6000 пудов (98,3 т);

вес ядра — 30 пудов (459 кг);

вес порохового заряда — 4 пуда.

Модель Пермской царь-пушки в натуральную величину была выставлена перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене в 1873 году.

Пермская пушка должна была занять место в Кронштадте, на форту Константин, где для неё был уже установлен особый лафет, позволяющий вести круговой огонь, для защиты Петербурга со стороны моря. Двумя такими орудиями также предполагалось вооружить броненосный фрегат «Минин», строившийся в Санкт-Петербурге с 1866 по 1878 год.

Однако ей не суждено было попасть в Кронштадт: гигант был возвращен с дороги в Пермь. Связано это с тем обстоятельством, что инженер-изобретатель Павел Матвеевич Обухов из Златоуста разработал технологию получения высокопрочной пушечной стали. Основав завод в Санкт-Петербурге, он начал производство более легких орудий, которые заряжались с казённой части (система Круппа), и пермская царь-пушка технически устарела.

Решением императора Александра II она была сохранена как историческая реликвия.

Царь-пушка в Москве

Царь-пушка в Москве — знаменитый памятник артиллерии и литейного дела, одна из главных достопримечательностей Московского Кремля. Калибр легендарного орудия признан крупнейшим в мире. Как и стоящий по соседству Царь-колокол, для туристов и гостей столицы это старинное орудие представляет особую историческую и туристическую значимость.

Несмотря на то, что у этого орудия есть конкурент в лице Немецкой пушки (калибр — 800 мм, вес — 1350 тонн), Кремлевская Царь-пушка занесена в книгу рекордов Гиннеса как самое крупнокалиберное орудие на планете.

Краткая история

Многие слышали о Царь-пушке еще в детстве. В книгах это орудие называли Великаном Московского Кремля. С момента своего появления на свет она не перестает поражать своей красотой, силой и могуществом не только детей, но и взрослых.

Царь-пушка в Кремле отливалась на Пушечном дворе, литейщиком Андреем Чоховым. Состоялось это событие в 1586 году. Изначально ствол пушки поместили на деревянном раскате неподалеку от Лобного места. Позднее бревенчатые раскаты заменили надежными каменными.

Огромный вес делал её перевозку крайне проблематичной. Но с этой задачей удалось справиться при помощи 200 лошадей, которые тащили тяжеловесное оружие по бревенчатому настилу. Для удобства транспортировки на стволе с каждой стороны смонтированы четыре специальные скобы для закрепления канатных полос.

Пушку несколько раз переносили в разные места Кремля. После окончания строительства Кремлевского дворца съездов, орудие перенесли на новое место — Ивановскую площадь.

Сегодня Царь-пушка находится рядом с собором Двенадцати Апостолов на декоративном спецлафете, изготовленном гораздо позднее самой пушки в 1835 году на заводе Берда, в Петербурге.

Интересные факты

Считается, что орудие создавалась для обороны Кремля, но современные исследователи уверяют, что Царь-пушка не справилась бы с возложенной на нее миссией. Из-за своих габаритов и особенностей конструкции она годится только для разрушения толстых крепостных стен.

По мнению историка Алексея Лобина, по своей конструкции Царь-Пушка и не пушка вовсе, а бомбарда. О чем говорит длина ствола — 3,4 калибра, что является эталонным соотношением для бомбард того времени, в то время как у классической пушки длинна ствола обычно превышает 40 калибров.

Перед пушкой сложены полые чугунные ядра, отлитые в 1835 году. Каждый снаряд весит почти две тонны. Правда, стрелять такими ядрами пушка не в состоянии — из-за их огромного веса пушку, скорее всего бы просто разорвало. Поэтому носят они исключительно декоративную функцию. По расчётам специалистов пушка могла стрелять каменными ядрами весом не более 1 тонны либо картечью.

Стреляла ли царь-пушка хоть раз?

Считается, что царь-пушка никогда не стреляла, а изготовлена была для того, чтобы наводить страх на иностранцев. Она должна была вселять страх во всех врагов, в том числе и предводителей крымских татар.

В 1980-х годах группа реставраторов пришла к выводу, что стрелять пушка никак не могла, о чём говорили наплывы и неровности в стволе, а также отсутствие следов зачистки после отливки орудия. Также не было сделано затравочное отверстие.

Есть и другая версия согласно которой, в канале пушки обнаружились частицы пороха, а значит, из бомбарды всё-таки стреляли как минимум один раз.

Оформление

Бомбарда и лафет декорирован литыми узорами и орнаментами. На стволе по бокам установлены крепления для транспортировки. С правой стороны изображен сидящий верхом на коне князь Федор Иванович. На голове у него корона, а сверху имеется надпись, описывающая личность правителя. Бытует мнение, что благодаря изображению Федора Ивановича, легендарная Царь-пушка получила такое название. Другая версия утверждает, что название у орудия связано исключительно с его большими размерами.

Дабы увековечить имя литейщика, на орудии сделали надпись: «Над созданием пушки трудился литец пушечный Чохов Андрей».

Копии Царь-пушки

Царь-пушка на протяжении всех лет своего существования влюбляла в себя многих литейщиков. В 2001 году в Удмуртии изготовили точную копию орудия. Вес его составил 42 тонны, а вес ядра — 1,2 тонн. Копию эту торжественно подарили Донецку (Украина).

Есть и в Перми копия Царь-пушки. Орудие это относится к категории боевых. Его активно испытывали. Поэтому было сделано больше 300 выстрелов ядрами, а также бомбами, дальность полета которых составляла 1,5 км. Пермская Царь-пушка изготовлялась для Кронштадта, чтобы со стороны морской части надежно защищать северную столицу нашей страны.

Копии Царь-пушки и названные в ее честь памятники также есть в Йошкар-Оле и Ижевске.

Время работы и цена билетов в 2021 году

Туристы могут прийти и посмотреть на артиллерийский памятник во все дни недели, кроме четверга. С 15 мая по 30 сентября достопримечательное место принимает туристов с 9:30 утра до 6 часов вечера. С 1 октября по 14 мая Царь-пушка принимает гостей с 10 утра до 5 часов вечера.

Чтобы попасть на территорию Кремля следует купить единый билет на посещение архитектурного ансамбля Соборной площади. Он позволит не только увидеть Царь-пушку, но и посмотреть Церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка. Церемония проходит в полдень по субботам.

Билет стоит 700 рублей. Пенсионерам и студентам-очникам билеты продаются по скидке — за 500 рублей.

Как добраться до Царь-пушки в Москве

Лучше и быстрее всего ехать на метро. Царь-пушка находится недалеко от ст. «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая». Чтобы выйти с метро в нужном месте, нужно на указателе найти выход к Александровскому саду. Если вы всё сделали правильно, вас будет ожидать длинный пешеходный переход, по окончанию которого будут находиться кассы для оплаты визита на территорию Кремля. Кассы располагаются вблизи Кутафьей башни в пределах Александровского сада.

После этого через Троицкую башню следует войти в сам Кремль. Дальше нужно пройти вдоль Дворца Съездов и дойти до легендарной Царь-пушки.

Можно доехать и на автобусе. Ближайшие остановки у входа в Кремль через Кутафью башню — ст. м. Библиотека им. Ленина. Подходящие маршруты — М1, М2, М3, М6, М27, Н11, Н2, 144.

Для тех, кто не любит общественный транспорт, есть приложения для вызова такси: Uber, Яндекс.Такси, Gett и каршеринг: Делимобиль, Belkacar, Lifcar.

Панорама Ивановской площади у Царь-пушки

Видео «Царь-пушка в 1908 году»

История Царь-пушки и старинных пушек в Москве

Хочется поговорить об истории знаменитой Царь-пушки, которая нынче находится в Кремле города Москвы. Эта пушка весящая 40 тонн, была создана во времена царя Федора Ивановича русским пушечных дел мастером Андреем Чоховым в 1586 году. Что и написано сверху жерла. Калибр Царь- Пушки — 20 дюймов, а длина ствола 5 метров.

Считается, что в России первые пушки появляются в XIV веке, и в качестве примера приводят летописные данные о участии артиллерии в Куликовской битве. А XVI веке на стенах и башнях было поставлено множество самых разных крепостных пушек. Они различались как по составу метала из которого были сделаны, так среди них были чугунные, железные, медные пушки, и даже деревянные, хотя они в то время уже выходили из использования и использовались в основном в поле в виду своей мобильности. А так же орудия различались по размеру, где самые малые были, что- то вроде мушкета или пищали, а самые большие — вроде царь–пушки, имевшие гигантские размеры и располагались на земле, так как башни бы такие не выдержали. И надо сказать, что подобных пушек было, надо полагать, немало. Возле здания Арсенала в Кремле и сейчас можно увидеть некоторые из дошедших до нас русских старинных пушек.

Герои троянской войны на старинных пушках

Отдельного внимания заслуживают троянские пушки, на которых изображены герои троянской войны, а именно, цари якобы античной Трои. Очень интересна их история. Вот, к примеру, одна из них, так же изготовленная Чоховым под названием «Троил». Троилом звали сына древнейшего троянского царя Приама. На бронзовом стволе пушки написано «Божиею милостию и повелением государя царя и великого князя Федора Иоанновича всея Русии сделана сия пищаль «ТРОИЛ» лета 7098 году. Делал Андрей Чохов».

В центре ствола торели — турели троянский царь со знаменем и с мечом. Весит «Троил» семь тонн при длине ствола 4,5 метра и калибре почти 10 дюймов. И таких пушек с античными троянскими героями в Москве несколько. Есть еще один «Троил», но медный и отлитый в 1685 г пушечным мастером Яковом Дубиной. Уже, естественно, по приказу и божьей милостью царями Петром и Иваном Алексеевичами. На стволе орудия так же есть изображения царей сидящих на троне. При весе в 6,5 тонн имеет длину ствола 3, 5 метра и калибр 7, 5 дюймов.

Но не все сохранившиеся орудия изображают троянских героев. К примеру, на известной Царь-Пушке на стволе изображен скачущий всадник, подразумевается, что это Федор Иоаннович, то есть царь, но только русский, а не троянский и древнейший.

Вам не кажется, что исходя из традиционной романовской истории это как-то странно? На одних орудиях, отлитых в одно и тоже время изображают русских, а на других троянских царей. Ведь расстояние между ними, согласно Скалегеру, три тысячи лет.

В Петербурге есть бомбарда «Ахиллес», отлитая в XVI веке. И опять пушка вроде русская, а название античное. Конечно, можно это объяснить страстью ко всему троянскому, некой тогдашней модой, хотя история нам об этом ничего не сообщает. Но вот в чем загвоздка, Гнедич перевел Иллиаду Гомера на русский язык только в 20-х годах XIX столетия, в самой Европе Илиада не была известна на протяжении средневековья. Вопрос в другом, какая могла быть такая мода, когда даже перевода не существовало.

И это только три троянские, хотя их так же можно назвать и Царь – пушки, так как на них изображены цари, сколько их было отлито не известно. Но с историей троянских турелей ладно, а как быть с турецкими, то есть, с теми, на которых изображены, по традиционной истории, нехристи — извечные враги русских и всех христиан. К примеру, мортира «Новый ПЕРС» на ней изображен человек в чалме, надо полагать по названию пушки перс. На казенной части орудия подписано, так же как и на втором Троиле, что государями и великими князьями и прочее, и прочее … Иоанном и Петром Алексеевичами отлита в городе Москве в 7194, то есть в 1686 году. Называется «Новый ПЕРС», кстати, судя по названию, раз это новый перс, значит, был и старый. Получается, что у пушки есть какая-то история и раньше была какая-то другая пушка просто «Перс», в честь которой и назвали эту.

Вообще все это объяснить с точки зрения традиционной истории крайне затруднительно. Наверно не такими уж врагами были русские и оттоманы, наверное, они были даже союзниками. И в Стамбуле правил не враг, а друг и союзник русского царя оттоманский султан. От того и изображения на старинных пушках, так как русские и атаманские войска воевали бок о бок, а не с друг другом. И были эти войска двух частей некогда единой Монгольской, то есть Великой Империи. И даже при первых Романовых еще помнили и знали об этом, потому и продолжали делать пушки с общими старинными изображениями. А что касаемо Троянских царей, то не цари они некой легендарной Трои, якобы живших нескольких тысячелетий до этого, а реальной средневековой Трои, столицы империи, так же известной как Стамбул- Константинополь. Да и не персы, нынешние персы имеются в виду под названием пушки, а наши русские казаки. Так как доподлинно известно, что казаки носили чалму. Да и Персия это лишь слегка видоизмененное слово Пруссия, то есть По-руссия, без огласовок слова одинаковы.

Самые большие Царь-пушки в мире

Согласно истории пушек, наличие у русских таких гигантских орудий, говорит о их ведущей роли в вопросах артиллерии, а так же исключительном положении русской армии на то время. Никто в Европе не обладал тогда такой артирелией. А дошедшая до наших дней Царь-пушка была на то время одной из самых больших в мире пушек, но не единственной. И, в частности о том, что из нее никогда не стреляли и стрелять-то вроде нельзя.

По своему типу стрельбы Царь – пушка является мортирой, да из XVI века это единственный экземпляр, дошедший до нас, но уже в XVII- XVIII аналоги ей существовали и очень успешно использовались. Вообще много бомбард было сделано в Москве и до Чохового, автора известной сегодня Царь-пушки. В 1488 г Павел Дебосис, тоже оружейный мастер, отлил мортиру, которая тоже называлась Царь-пушка. В 1554 была из чугуна отлита мортира, которая весила 1,2 тонны и имела калибр 650 мм, на следующий год еще одна примерно таких же характеристик.

Об этом всем свидетельствуют истории и зарисовки иностранных послов и путешественников. А так же схемы самого Кремля XVI века, на которых видно расположение пушек у всех ворот Кремля. Но орудия эти до нас не дожили. Так что различных мортир и гаубиц в русской армии того времени было достаточно. Да и к слову, Царь-пушка должна была стрелять не ядрами, а картечью. А те ядра, что стоят сегодня возле нее просто бутафория, полая внутри. У самой Царь-пушки есть и другое название «Российский Дробовик»,так как сделана она для стрельбы дробью –картечью. И хотя в боевых действиях она не участвовала, отлита она все же как боевое орудие, а не бутафория по капризу царя, чтобы удовлетворить свое тщеславие. Странным выглядит затрачивание стольких сил и металла на создание просто игрушки, не так уж и свободно тогда было с чугуном. Это уже в истории советского времени из чугуна стали отливать памятники всем, кому не лень, а тогда еще удовлетворялись, называя бомбарды в честь кого-то и их изображениями на стволах.

Сам Андрей Чохов отлил немало орудий. И эти пушки отличились в истории многих походов тогдашних царей. И все его пушки отличались огромными размерами, прекрасной отделкой и вообще великолепным качеством работы. Так в 1588 г Чохов, автор Царь- пушки, из меди отлил стоствольное орудие, этакую многостволку, у которой каждый ствол имел калибр 50 мм. Эта пушка из ста пушек считалась чудом пушечного искусства на то время. И по своему превосходит Царь- пушку. Так же о размерах старинных пушек в Москве можно судить по их ядрам, которые еще век назад находили в старых крепостных рвах. Их размеры были колоссальны до 70 см в диаметре.

Так что, Царь-Пушка, которая стоит сегодня в Кремле, хоть и огромная, мортира. Но были и больших размеров другие боевые мортиры, которыми была на вооружена русская армия в XVI веке. Из донесения Хуана Персидского (так прозванного надо понимать из-за его пребывания в России, а не в Иране — Персии) королю Филиппу III следует, что на Красной площади стоят такие огромные пушки, что два человека входят и чистят ее. Об этих пушках пишет в своей истории и австрийский секретарь Георг Тектандер, в частности, про два огромных орудия, в которых легко помещается человек. Самуил Маскевич ( поляк, прозванный так, надо полагать, тоже из-за своего пребывания в Москве) говорит, что в Китай-городе есть стоствольная пищаль, которая заряжается сотней ядер с гусиное яйцо. Стояла она на мосту у Фроловских ворот, смотря в сторону Замоскворечья. А на Красной площади он видел пушку, в которой играли в карты три человека.

Возле Кремля стояло две пушки, которых по праву можно назвать царь-пушками. Одна Кашпирова, сделал ее в 1554 году учитель Чохова Кашпир Ганусов. Ее вес составлял 20 тонн при длине 5 метров. Вторая Павлин, которую отлил в 1555 Степан Петров, ее вес составлял 16 тонн. Жерла обеих этих пушек смотрели в сторону Замоскворечья. Как вы понимаете, в случае атаки на Кремль врагам не поздоровилось бы, при их колоссальных размерах они могли накрывать картечью огромные площади, и хотя в истории этого не произошло, сама возможность уже ужасает.

В Нюрнберге в Германском Национальном Музее можно увидеть экспозицию старинных пушек. Самая крупная из них имеет тонкий внутренний металлический ствол, который находится внутри толстого бревна, которое, в свою очередь, охвачено для прочности снаружи железными обручами. Эта облегченная технология производства пушек позволяет быстрее маневрировать и перевозить орудие в походе. Такие легкие, и как их еще называют, деревянные пушки, согласно истории, применялись раньше на вооружении в русской армии, их называли пищалями.

Сегодня сложно восстановить реальную историю царь — пушек в России ранее XVII века. Тоже самое и с историей допетровского русского флота, как нас хотят убедить в том, что до него на Руси и флота-то не было. Смута начала XVII века и приход к власти Романовых многое перевернули с ног на голову. Большинство пушек и колоколов было переплавлено, а то и просто закопано, может и сейчас они где-то лежат. Но все же пушек было столько, что несмотря ни на какие перипетии истории до нас кое- что дошло, что позволяет судить о мощи и несокрушимой силе русской армии XV—XVI веков.

Царь-пушка

Сколько раз стреляло это гигантское орудие?

Царь-пушка — самая большая пушка в мире. Она даже вошла в книгу рекордов Гиннеса как самая мощная бомбарда средневековья. Это действующее орудие, хотя считается, что она ни разу не стреляла. Длина Царь-пушки — более 5 метров, калибр — 890 мм, а вес достигает 40 тонн.

Царь-пушку отлил в XVI веке мастер Андрей Чохов для устрашения татар. Тогда ожидали нападения на Москву крымского хана, но опасность миновала.

Сначала пушка целилась на стены Китай-города, но потом ее переместили на Красную площадь к Лобному месту. А по указу Петра I пушка отправилась во двор Арсенала. Сейчас гигантское орудие находится на Ивановской площади. Для каждого перемещения требовалась сила не менее 200 лошадей, которых привязывали к специальным скобам по бокам пушки.

Царь-пушка называется так не только из-за размеров — еще на ней выгравирован портрет царя Федора, сына Ивана IV. Лев на лафете (подставке под ствол для наводки на цель и точной стрельбы) подчеркивает высокий статус орудия. Сам лафет отлили только в 1835 году на заводе Берда в Санкт-Петербурге.

Многие спрашивают, стреляла ли Царь-пушка? Ученые говорят, что один испытательный выстрел она все-таки сделала для пристрелки.

Поэтому внутри дула есть клеймо создателя: тогда именную печать мастера ставили только после проверки орудия на практике. Поэтому можно смело утверждать, что Царь-пушка стреляла.

Но такие массивные орудия предназначались для прицельной стрельбы по стенам крепостей тяжелыми ядрами. Но четыре ядра у подножия памятника — декоративные и полые внутри. Настоящие ядра такого размера весили бы не менее тонны каждое, и для их загрузки потребовался бы специальный механизм. Поэтому для заряда Царь-пушки использовали небольшие каменные ядра. А настоящее название орудия — «Дробовик российский», или мортира (на военной терминологии), то есть оно должно стоять дулом вверх.

Есть также версия, что по конструкции Царь-пушка — бомбарда. К пушкам относят орудия с длиной ствола от 40 калибров и выше, а у Царь-пушки длина всего 4 калибра, как у бомбарды. Эти стенобитные орудия были огромными, чтобы разрушить крепостную стену, и не имели лафета. Ствол вкапывали в грунт, а рядом делали еще 2 окопа для артиллерийского расчета, так как орудия часто разрывало. Скорострельность бомбард была от 1 до 6 выстрелов в день.

У памятника Царь-пушка есть несколько копий.

Весной 2001 года по заказу правительства Москвы удмуртское предприятие «Ижсталь» изготовило копию Царь-пушки из чугуна. Новодел весит 42 тонны (каждое колесо весит 1,5 тонны, диаметр ствола — 89 см). Копию Москва подарила Донецку, где ее установили перед зданием мэрии.

В 2007 году в Йошкар-Оле на площади Оболенского-Ноготкова у входа в Национальную художественную галерею поставили копию Царь-пушки, отлитую на Бутяковском судостроительном заводе.

А в Перми находится самая большая в мире 20-дюймовая литая чугунная пушка. Это точно боевое орудие. Его изготовили в 1868 году по заказу Морского министерства на Мотовилихинском чугунопушечном заводе. При испытаниях пермской Царь-пушки сделали 314 выстрелов ядрами и бомбами разных систем.

Модель пермской пушки в натуральную величину выставили перед павильоном России на Всемирной выставке в Вене в 1873 году. Она должна была уехать в Кронштадт для защиты Петербурга со стороны моря. Там уже подготовили лафет, но гигант вернулся в Пермь. К тому времени инженер-изобретатель Павел Обухов из Златоуста разработал технологию производства высокопрочной пушечной стали и открыл завод в Санкт-Петербурге, где отливали более легкие орудия. Так пермская Царь-пушка технически устарела и стала памятником.

Царь-пушка – краткая история создания легендарного орудия

Знаменитую Царь-пушку в Кремле, одну из наиболее посещаемых достопримечательностей московского Кремля, сегодня можно увидеть на западной стороне Ивановской площади. Каждый из туристов, прибывших в Москву, обязательно включает в программу своего посещения осмотр грандиозного орудия XVI столетия. Кратко история царь-пушки и для детей, и для взрослых приведена в нашей статье.

Отлитая в гигантских размерах из высококачественной бронзы, пушка даже занесена в мировую книгу рекордов Гиннеса. И это неспроста. Вот только самые основные ее параметры:

- длина — более 5 м.,

- внешний диаметр ствола достигает 134 см.,

- калибр — 890 мм,

- весит изделие около 40 тонн.

Когда и зачем ее создали?

Фото 1. Царь-пушка — одна из главных достопримечательностей Кремля

История и малоизвестные факты о Царь-пушке в Кремле

В 1586 году в град Москву донесли тревожное послание: на столицу походом идет крымский хан со своим многочисленным войском. Для отражения вторжения, по указу правившего в то время царя Федора Ивановича, на Пушечном дворе Москвы русским литейщиком Андреем Чоховым было отлито огромное по своим размерам артиллерийское орудие, которое предназначалось для стрельбы каменной картечью.

Так как изначально орудие предназначалось для обороны Кремля, установили его на возвышенности над берегом Москвы-реки — на Красной площади, неподалеку от знаменитого Лобного места и Спасской башни.

Однако крымский хан так и не подошел к стенам Первопрестольной столицы, а посему москвичи так и не смогли узнать, насколько мощно стреляет это орудие, прозванное за свои габариты Царь-пушкой.

Позже, во времена царствования Петра І, орудие при помощи специальных катков переместили на территорию Кремля: сначала во двор строящегося Арсенала, а потом уже к его главным воротам. Там она была установлена на деревянном лафете, который вместе с лафетами других орудий сгорел при пожаре 1812 года.

В 1835 году на судостроительном заводе Берда в Петербурге, по чертежам военного инженера Витте (в некоторых источниках автором эскиза упоминается академик Александр Павлович Брюлов), был изготовлен более прочный, чугунный лафет для грандиозного орудия.

В 1843 году Царь-пушка была убрана от ворот Арсенала, где находилась все это время, и установлена рядом со старым зданием Оружейной палаты. Там она простояла вплоть до 1960 года, когда в рамках постройки Кремлевского дворца съездов орудие вновь перенесли, на этот раз — на Ивановскую площадь, где оно находится и по сей день.

Итак, мы кратко описали историю пушки, и теперь для более любознательных детей и взрослых продолжим свой рассказ.

Описание легендарной царь-пушки

Как говорилось выше, лафет орудия выполнен методом чугунного литья и выполняет чисто декоративные функции. Само тело орудия вылито из бронзы. Рядом с лафетом расположены чугунные ядра, которые также являются элементом декора.

На правой стороне орудия размещено изображение самодержца Федора Ивановича, сидящего на боевом коне. Голову князя венчает царская корона, а в руках находится один из символов российской власти – скипетр. Рядом вылита поясняющая изображение надпись.

Одной из гипотез появления названия «Царь-пушка» является именно изображение правившего в момент создания этого грозного арторудия царя, который и увековечен на плоскости пушки. Правда, существует и еще одно название, встречающееся в российских документах разных эпох, – это «дробовик российский». Дело в том, что так обозначались орудия, предназначенные для стрельбы дробом (по-иному — картечью).

Левая сторона орудия декорирована надписью, увековечившей ее создателя и которая гласит «литец Ондрей Чохов».

Сама плоскость ствола, помимо прочего, украшена оригинальным орнаментом.

Отдельно хотелось бы выделить сам лафет, который декорирован таким образом, чтобы явно выделить высокий статус артиллерийского орудия. Главной его составляющей является изображение льва – грозного и сильного царя зверей. Символическое отображение льва, сражающегося с мифическим змеем, можно увидеть и в хитросплетении орнаментальных растений на плоскости лафета.

Хотелось бы добавить, что для перемещения пушки, расположенной в московском Кремле, запрягали одновременно 200 тягловых лошадей.

Несмотря на внушительность орудия, некоторые специалисты сходятся во мнении, что изготовили его все же не для стрельбы, а исключительно для устрашения неприятеля, в конкретном случае, наступавшие на столицу войска крымского хана. О технической стороне пушки и пойдет речь далее, из которой мы и узнаем – бутафория это или действительно грозное арторудие.

Сразу отметим, что размещенные пирамидой у лафета чугунные ядра лишь декор, полый внутри. Если же их сделать настоящими, то каменное ядро будет весить порядка 819 килограммов, а чугунное и вовсе под 2 тонны.

Далее, по мнению специалистов, сам лафет не приспособлен технически для стрельбы из такого мощного орудия, да и сами тяжеленные чугунные ядра физически не подошли бы – ствол Царь-пушки во время выстрела просто разорвало бы. О его боевом применении фактов в истории не засвидетельствовано.

Но не может такого быть, чтобы в те далекие времена, перед угрозой нападения на Москву, артиллерийское орудие создавали бы лишь для того, чтобы «пустить пыль в глаза». Попробуем все же в этом разобраться!

Начнем с того, что до XX столетия военные специалисты и историки все же обозначали нынешнюю «Царь-пушку» как дробовик, т.е. предназначенную для стрельбы картечью, которую заменяли в те далекие времена обычные мелкие камни. Нынешнее название закрепилось лишь с 1930 года, когда власти решили повысить статус орудия в пропагандистских целях. Каких? Наверное, исходя из того, что в великой стране, должно быть все самое грандиозное в мире. Это как в шутке советских времен, что в СССР «самые большие радиодетали в мире».

Но не будем злословить и продолжим, тем более завеса тайны над пушкой все-таки была приподнята, и случилось это во время плановых реставрационных работ, проведенных в 1980-м году.

Орудие сняли с лафета и отправили на один из военных заводов города Серпухова, где и проводилась его реставрация. Вместе с обычными в таком случае работами, силами военных специалистов из Артиллерийской академии Москвы были проведены обмеры царь-пушки, правда главный отчет так до сих пор и не был обнародован. Правда, сохранились черновые чертежи, которые подчеркивают, что эта пушка вовсе и не пушка в действительном ее обозначении.

Итак, по порядку. Диаметр канала ствола, со стороны которого и производится зарядка орудия ядрами – 90 сантиметров, а к самому концу боевой части он уменьшается до 82-х. Глубина этого конуса порядка 32 сантиметров. Далее идет зарядная камера с плоским дном глубиной 173 сантиметра, диаметр которой в начале составляет 44,7 сантиметров, увеличивающейся к концу до 46,7 сантиметров.

Эти данные позволяют отнести орудие к классу бомбард, это значит, что из нее вполне возможно было стрелять каменными ядрами. Назвать же эту артиллерийскую установку пушкой нельзя, т.к. не выдержано одно из главных условий: длина ствола должна быть не менее 40 калибров. Тут же речь идет всего о четырех. Что же касается использования орудия в качестве дробовика, стреляющего картечью, то, исходя из имеющихся характеристик, это было бы весьма неэффективно.

Сами бомбарды относятся к классу стенобитных орудий, предназначенных для разрушения крепостных стен. В большинстве случаев для них даже не делали лафет, т.к. часть ствола просто закапывалась в землю. Расчет орудия располагался в устроенных рядом с бомбардой окопах, т.к. стволы при выстреле часто разрывало. Скорострельность оставляла желать лучшего и редко доходила до 6 выстрелов … в день.

При исследовательских работах в канале Царь-пушки таки нашли частички пороха. Вопрос только в том, это был испытательный выстрел или орудие все-таки успели применить против неприятеля? Последнее, скорее всего, невозможно. Подтверждением может служить и тот факт, что на стенках ствола так и не обнаружили продольных царапин, которые должны были остаться или от ядра, или от каменной шрапнели.

Миф об орудии и царе-самозванце Лжедмитрие

И все же она стреляла!? Дошедший до нашего времени миф гласит, что единственный выстрел был произведен прахом временного русского царя Лжедмитрия.

После разоблачения он попытался сбежать из Москвы, но наткнулся на боевой дозор и был жесточайшим образом убит. Тело дважды предавали земле, и дважды оно вновь оказывалось на поверхности: то у богадельни, то на погосте. Поползли слухи, что даже земля не хочет принимать его, после чего и было принято решение тело кремировать, а прахом произвести выстрел из пушки, повернув орудие в сторону Речи Посполитой (нынешней Польши), откуда он и был родом.

Такова история Царь-пушки кратко — самого большого орудия своей эпохи.

Сегодня уменьшенные копии кремлевского орудия установлены в Донецке, Перми и Йошкар-Оле. Однако ни по параметрам, ни по характеристикам они даже не приближаются к московскому гиганту.

Что еще интересно прочитать:

Царь-пушка в Москве

Никогда не стрелявшая Царь-пушка, стоящая на Красной площади в Москве, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как орудие с самым большим калибром. Спрашивается: на фига козе баян, а пушке — рекордный калибр, если ее изначально не собирались использовать?

Есть предположение, что орудие создавали, чтобы при удобном случае демонстрировать иностранным послам. Мол, видали, на что мы способны? Если что — громыхнем так, что мало никому не покажется! Ну и, конечно, суперпушка прославляла тогдашнего царя — неказистого Федора Ивановича, сына Ивана Грозного, который ввиду своей набожности и скромности некоторым казался не в себе и не имел большого авторитета.

Адрес: Москва, Красная площадь

Координаты: 55.751426, 37.617886

Режим работы: 9:30-18:00, все дни, кроме четверга

Официальный сайт: kreml.ru

История

Пушки пришли на смену древним метательным орудиям еще в 14 веке. Кто-то умный изобрел порох — и началась эпоха огнестрельной артиллерии.

А в 1586 году упомянутый уже царь Федор Иванович приказал отлить из бронзы суперпушку. Дело поручили видному мастеру того времени Андрею Чохову. Тот соорудил такую впечатляющую махину, что ее и прозвали Царь-пушкой. За размер, а вовсе не в честь царя.

Фото: commons.wikimedia.org

Только один раз ее привели в боеготовность: в 1591 году, когда к Москве приблизились войска крымского хана Казы-Гирея. Пушку установили в Китай-городе для защиты главных ворот и переправы через Москву-реку. Была даже версия, что из нее сделали-таки один выстрел в сторону врага. Была и другая версия — мол, после того как убили и развеяли прах Лжедмитрия, гигантское орудие стреляло в сторону Польши, откуда он пришел. Но в 1980-х во время реставрации специалисты пришли к выводу, что ничего не было. Дело в том, что внутреннюю часть ствола не зачистили после отливки. Там остались неровности, которые исчезли бы после выстрела. И вообще, в настоящем бою перезарядка такой пушки заняла бы целый день, что в условиях ведения боя, согласитесь, роскошь — стало быть, она изначально не предназначалась для боя.

Орудие установили на Красной площади рядом с Лобным местом. Которое, вопреки легенде, было отнюдь не местом казни, а трибуной для выступления государя или чтения его указов. Царь-пушка в Москве сразу придала важному месту весомости и величия, символизируя еще и военную мощь государства. Ну и по совместительству символически охраняла Покровский собор (который в народе известен по названию одного из его приделов как храм Василия Блаженного) и Спасские ворота.

…А вот мы с вами уже и в 18 веке. Когда в Московском Кремле построили арсенал для хранения военных трофеев, нашу Царь-пушку переместили во двор здания. В 1812-м французская армия, отступая, взорвала арсенал. У всех пушек, стоявших во дворе, сгорели деревянные лафеты (опоры, на которых закрепляются стволы). Не пострадала разве что Царь-пушка.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В следующий раз она поменяла свое местонахождение только в 1960-х, когда ее переместили к звоннице колокольни Ивана Великого. Там она и находится до сих пор.

А напротив нее стоит Царь-колокол 6,24 метра высотой. Который тоже никогда не использовался по назначению, ведь императрица Анна Иоановна велела отлить его в память о своем царствовании. Но запомнилась она не этим, а бироновщиной, разгулом казней и репрессий. Впрочем, это уже другая история.

В 16 в. основным материалом для письма становится бумага,

которую привозили из Европы.

В середине 16 в. по инициативе Ивана Грозного в

Москве была учрежден первая типография. Напечатанные в ней книги не

имеют выходных данных и сведений об издателе, поэтому эту первую типографию

называют анонимной.

В 1564 г. была организована новая

типография, которую возглавили Иван Федоров и Петр Мстиславец. (1564

г. – начало книгопечатания в Москве). Здесь были

изданы богослужебные книги «Апостол» (1564) и «Часословец» / «Часословец»

(1565).

Из-за обвинений в еретичестве Иван Фёдоров

перебрался в Великое княжество Литовское, где издал первый русский букварь

с грамматикой (1574).

Печатные книги ни в 16 в., ни в 17 в. не вытеснили

рукописные, т.к. печатались тогда только богослужебные книги, а летописи,

повести, жития оставались рукописными. К тому же печатные книги поначалу

стоили дороже рукописных.

В 40-х гг. 16 в. митрополит Макарий

создал «Великие Четьи-Минеи», т.е. сборник литературных произведений,

предназначенных для ежедневного чтения. Сюда вошли жития святых, повести,

сказания, поучения. Они включали есь круг чтения, дозволяемого церковью.

Соратником Макария Афанасием была

написана Степенная книга, один из

крупнейших памятников русской исторической литературы XVI века,

повествующий о русской истории с древнейших времён до 1560-х гг. Она вобрала

в себя значительное число произведений древнерусской книжности, иногда

частично, а иногда даже полностью. Также она содержит ряд уникальных

известий, достоверность которых не выяснена.

В то же время уже в 16 в. идет

обмирщение культуры, т.е. отказ от исключительно религиозного

мировоззрения, церковной тематики.

Наиболее известными вольнодумцами того

времени были Матвей Башкин, отрицавший иконы, таинства, церковную

обрядность, и особенно Феодосий Косой, усомнившийся даже в

богочеловеческой природе Христа. По мнению Феодосию, Христос был просто

человеком. Он проповедовал отказ от монашества и самой церкви, неповиновение власти,

следование заветам раннего христианства.

Важнейшей темой публицистики

становится поиск «правды» (справедливости).

Дипломат

Федор Карпов писал о необходимости в государстве законности. Власть в

его понимании должна быть сильной и справедливой.

О

«правде» рассуждал и Иван Пересветов, служилый человек, выходец из

Литвы. Он считал, что «правда» может быть введена в государстве только

«грозой» (можно сделать вывод, что он был идеологом сильной царской власти),

но в то же время он выступал против холопства.

Иначе понимал «правду» Иван Грозный (переписка с

Андреем Курбским). По его мнению, «правда» заключается в служении царю.

Перед лицом государя все подданные – холопы. Иван Грозный оказался

единственным писателем средневековой Руси, позволившим себе нарушить

традиционную торжественность литературного языка, ввести в сочинение

просторечные обороты.

Конец XV — начало XVI вв. — это период значительного

укрепления идеи самодержавия в Русском государстве. Единственная в мире

истинная православная держава должна была и управляться единственным в мире

истинным православным самодержцем. Свидетельством тому — стремление русских

духовно-политических кругов утвердить за русским государем титул царя. И не

случайно этот титул эпизодически начинает встречаться в некоторых русских

внешнеполитических документах времени Правления Ивана III и Василия III, а

понятие «самодержец» входит в официальный титул Василия III.. В

этом смысле характерно, что именно в первой четверти XVI века появляется «Сказание

о князьях Владимирских», обосновывавшее династические претензии

московских государей. В основе «Сказания» лежат две легенды. Первая

— о происхождении Рюриковичей и, следовательно, московских великих князей от

римского императора Августа. Вторая легенда доказывает, что царские регалии —

царский венец, бармы, золотая цепь, крест от древа распятия и сердоликовая

шкатулка, принадлежавшая Августу, — достались московским великим князьям

через Владимира Мономаха от его деда византийского императора Константина.

Таким образом, удревление генеалогии московских государей на максимально

возможный срок позволяло рассматривать историю самой России как часть

общемировой истории, в которой Россия занимает самое достойное место.

В 1505 – 1508 гг. итальянский

архитектор Алевиз (Фрязин) Новый возвёл пышный Архангельский

собор, ставший усыпальницей великих князей и царей.

1505-1508 –

колокольня «Иван Великий», Бон Фрязин (81 метр, самое высокое здание в

Москве до начала 18 века)

(также известная как Колокольня Ивана

Великого) — церковь-колокольня, расположенная на Соборной площади Московского

Кремля. Всего на колокольне находятся 34 колокола. Основные —

Успенский. Весит 65320 кг. далее — Реут, или Ревун. Весит — 32760 кг. Он был

изготовлен по указу царя Михаила Федоровича в 1622 году Андреем Чоховым.

Во время взрыва французами уши отвалились, но их так искусно приделали, что

даже звон не изменился. Медведь — древнейший (1501). Весит 7223 кг. Отлит

Иваном Алексеевым в 1501 году и перелит в 1775 году Семеном Можжухиным.

Лебедь. Весит 7371 кг перелит из старого колокола в 1775 году с сохранением

прежней формы и надписи. Назван так из-за того, что его звон напоминает

лебединый крик.

В 30-х гг. были сооружены стены Китай-города. В

1591 г. Фёдор Конь построил стены и башни Белого города (по

Бульварному кольцу), а в 1591-1592 гг. были возведены деревянно-земляные

укрепления по линии нынешнего Садового кольца – Скородом. Им так же были

построены стены Смоленского кремля.

В 16 в. появляется новый стиль в архитектуре

– шатровый. Для него характерны: восьмерик на крестообразном

основании, перекрытие в виде шатра, многоглавие, асимметричность. Лучший

образец – церковь Вознесения в селе Коломенское (1532 г.), построенная

в честь рождения Ивана 4. Архитектор – Петр Франческо Анибале

Церковь усекновения главы Иоанна

Предтечи в Дьякове (1547 г.). Сочетает в себе традиционную

пятикупольную композицию с приемами шатрового зодчества.

В 1555-1561 г. на

Красной площади в Москве в честь взятия Казани был

возведён знаменитый шедевр русской архитектуры – собор Покрова на Рву

(храм Василия Блаженного). Авторами его были русские мастера Барма и

Постник Яковлев (возможно это одно и то же лицо). Покровский собор –

уникальное произведение. Вокруг центрального шатра расположены восемь

куполов, ни один из которых не повторяет другой по форме и рисунку. Современную

цветную окраску собор получил в XVII в.,

первоначально он был белым.

| Изобразительное искусство |

| Фрески

|

| Ремесленное производство |

| 1586 г. – литейщик Андрей Чохов отлил «Царь-пушку» Царь-пушка Пушка Пушка Сначала Версии названия пушки: В честь царя Фёдора Ивановича. Название связано с огромными размерами орудия. |

На примере образа царевны, автор показывает, что неосторожность и любопытство могут привести к большой беде. Молодая девушка увидела в покоях незнакомую старуху и даже не поинтересовалась, кто она такая. Царевна без тени сомнения взяла веретено из рук незнакомки и поплатилась за это.

Писатель также доказывает, что судьба человека предначертана заранее. В сказке жизнь предопределяется чарами. Читатель заранее знает, что царевна не проснется, пока не пройдет триста лет. Именно поэтому молодцы, которые пытаются спасти красавицу раньше указанного срока, терпят поражение и не возвращаются из дремучего леса. Удалому царевичу суждено найти царевну и снять проклятие, поэтому он с легкостью делает это. Счастье дается смелым, уверенным в своих силах людям, которые не обращают внимание на неудачи предшественников..Эта истина также имеет место в сказке «Спящая царевна». Если бы царевич струсил, он бы не упустил свое счастье.

Как и в других сказках, в «Спящей царевне» утверждается победа добра над злом. Чары колдуньи оказались бессильными перед добром другой феи. И хоть злая старуха-чародейка не была наказана, добро все равно одержало верх. Возможно, упуская сцену наказания колдуньи, В. Жуковский хотел показать, что добро не идет дорогой смерти и наказаний.

Волшебный сюжет произведения «Спящая царевна» захватывает не только оригинальными образами и событиями. Он таит советы и подсказки, которые В. Жуковский хотел передать взрослым и маленьким читателем. Сказка остается популярной уже почти два столетия. Думаю, многие читатели нашли чему научиться у ее героев.

Сюжет произведения не сложный, все его элементы расположены в прямом порядке, но есть в сказке и композиционные особенности. В. Жуковский очень много внимания уделяет несюжетному элементу – пейзажу. Более десяти строчек занимает описание того, как засыпал и зарастал кустарниками дворец. А потом также долго описывается, как все оживало ото сна. Чтение таких описаний не докучает, ведь автор подает их интересно и оригинально.

Интересно также описывается внешность царевны, которую спящей увидел принц. Портрет ее прорисован очень детально: черные кудрявые волосы, тонкий стан, алые губки и белые руки. Фигуру девушки подчеркивают легкий сарафан и сапожки. Картинка, которую читатель видит в итоге, полностью соответствует народным представлениям о красоте.

Главным персонажем сказки В. Жуковского можно назвать только царевну, ведь именно вокруг нее оборачиваются все события. Остальные герои второстепенные, но иногда выступают на первый план, когда это нужно для развития сюжета. Особенность системы образов в том, что по имени назван только царь Матвей. Для остальных персонажей автор использует только нарицательные имена.

В художественном оформлении произведения есть как индивидуально-авторские, так и народные особенности. Очень бросаются в глаза традиционные «формулы», характерные для устного народного творчества: «Дочь прекрасна так была, что ни в сказке рассказать, ни пером не описать»; «…начал жить да поживать». Также в тексте используются традиционные эпитеты, например «темный бор», «дремучий лес». В речах персонажей автор использует повторы, что также характерно для народных сказок.

Сказка В. Жуковского – не просто переписанный сюжет из западного фольклора, это самобытное произведение, отображающее русское мировоззрение и культуру.

Глазами царевича читатель видит чарующую красоту пятнадцатилетней царевны. До этого В. Жуковский ограничивался лаконичным описанием девушки «расцвела, как майский цвет». Второе описание героини детальное, соответствует народным представлениям о девичьей красоте. Автор сравнивает ее с дитем, намекая на чистоту и невинность. Несмотря на то, что девушка спит уже три столетия, вид у нее свеж: «распылалася от сна; молод цвет ее ланит», «грудь как свежий снег бела». Даже во сне ее глаза блестят, сверкают пламенем между ресниц. Также бросаются в глаза традиционные для русского фольклора элементы портрета: «губки алые» и «руки белые».

Отдельно писатель обращает внимание на одежду героини. На ней традиционное русское убранство – сарафан и легкие сапожки. Одежда делает ее фигуру еще прекраснее. Красота и молодость девушки притягивают царевича, и тот осмеливается поцеловать ее. Пробуждение царевны описано очень лаконично: «вмиг проснулась она». В. Жуковский не описывает, как она реагирует на царевича, которого не было, когда прогуливалась в замке. Писатель сразу начинает рассказывать, как оживает царский двор и говорит о свадьбе.

Образ царевны в сказке В. Жуковского раскрыт детальнее, чем остальные, но все же ее характеристики приходится «собирать» по всему тексту. Чтобы передать ее необычную красоту и рассказать о благонравии автор использует разные приемы: дает краткую характеристику от имени рассказчика, вкладывает ее в уста фей и делится впечатлениями царевича от встречи со спящей красавицей. Эти приемы помогают читателю создать целостное представление о героине.

В. Жуковский не создает портрет царевича. Во-первых, читателю и без этого понятно, что избранник прекрасной царевны и сам должен быть хорош собой. Во-вторых, лаконичная характеристика жениха царевны была дана в речи одной из фей: «Дам красавца жениха я тебе, мое дитя».

В зачарованном лесе смельчак видит совсем не то, что ожидал. Вместо темного бора его встречают цветы, птицы, ручейки и прекрасный аромат. Природа, кажется, сама проводит царевича к дворцу. В царском дворе и палатах герой видит людей, которые замерли в необычных позах. Увиденное изумляет его, поражает, но не пугает.

По пути во дворец молодец замечает недвижимых царя и царицу, он понимает, что без разрешенья переступает порог их дома, поэтому сомневается, что делать дальше. Это характеризует царевича как честного, благочестивого человека. Он все же решается идти далее, но перед этим молится. Герой не ушел из дворца, пока не нашел царевну, обойдя для этого множество покоев.

Вид прекрасной царевны поразил молодца: «Вся душа его кипит, перед ним царевна спит». Он внимательно рассматривает девушку. Именно его глазами читатель впервые может разглядеть красоту царевны. Царевич не знает, как развеять чары, но «чтобы душу насладить», целует красавицу. Поцелуй пробуждает весь дворец. Царевичу не пришлось долго искать способ, чтобы разбудить царство. Но мне кажется, что «удалая детина» не остановился даже если бы пришлось преодолевать опасные препятствия.

Образ царевича из сказки В. Жуковского «Спящая царевна» типичный для русской культуры. На примере этого героя В. Жуковский показывает, что смелость и упорность способны развеять чары. Когда же человеку суждено свершить какой-то подвиг судьба сама укажет ему дорогу.

ПОЧЕМУ льва называют царем зверей?

Я очень люблю уроки окружающего мира в школе. Особенно люблю животных. Мое внимание привлекли хищные животные. Особенно мне нравятся львы. Меня заинтересовал вопрос, почему льва называют царем зверей. Я занялась изучением литературы, читала энциклопедии, смотрела фильмы о животных. Много интересного узнала.

У многих народов льва признано считать символом силы. Если речь идет о каком-то очень сильном человеке, то его обязательно сравнивают со львом. Недаром король Ричард получил прозвище Львиное Сердце. В Средневековой Европе практически каждый королевский род использовать изображение льва для печати его на щитах, на знаменах, а также на гербах. Лев считался символом власти.

Очень часто льва называют царем зверей. И причина тому, скорее всего в том, что и на зверей, и на людей, живущих в непосредственной близости с дикими львами, они наводят страх и ужас. Многие народы, например древние египтяне, относились ко льву с почетом, превознося льва в ранг священных животных.

Может показаться странным, почему лев так популярен в Европе, если основной ореол его обитания – Африка. Все объясняется очень просто. Лев действительно существовал в Европе, но за первые пятьсот лет нашей эры он был полностью истреблен.