⭐⭐⭐⭐⭐ «Чудесный доктор» за 1 минуту и 20 секунд, и подробно за 3 минуты.

Сюжет рассказа «Чудесный доктор» разворачивается вокруг семьи, на которую одно за другим рушатся несчастья. Отец семейства от безысходности задумывается о самоубийстве, но ему встречается доктор, который избавляет семью от навалившихся бед.

Очень краткий пересказ рассказа «Чудесный доктор».

Канун Рождества. Семья Мерцаловых из-за проблем с деньгами была вынуждена переехать в сырой неотапливаемый подвал. Бедность влечет за собой голод и болезни – семья не доедает, у матери пропало молоко и ей нечем кормить грудного ребенка, отец – Емельян Мерцалов заболел брюшным тифом и потерял работу. Три месяца назад умерла их младшая дочь, а сейчас та же участь грозит больной Машутке, но на лекарство не хватает средств.

Убитый горем Емельян уходит из дома и приходит в общественный сад. Герой в отчаянии, ему хочется раз и навсегда избавиться от проблем – он решает покончить с собой.

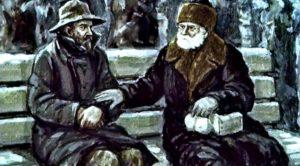

Его одиночество нарушает прохожий старик. Сам того не замечая, Мерцалов делится с ним своим несчастьем. Старик говорит Емельяну, что он врач и просит показать ему больную дочь. Осмотрев девочку, он назначает лечение и помогает семье финансово.

Незнакомец быстро уходит, отказавшись говорить свое имя, а после, прочитав подпись на лекарстве, полученном по рецепту доктора, семья узнает фамилию спасителя – профессор Пирогов.

После этой встречи жизнь семейства налаживается – Машутка выздоравливает, отец находит работу, а сыновей получается устроить в гимназию за казённый счет.

Главные герои и их характеристика.

- Емельян Мерцалов – глава большого семейства, потерявший работу из-за болезни. Несчастный человек, доведенный до отчаяния – он потерян и не видит смысла жизни, но встреча с чудесным доктором перевернула всю его жизнь.

- Профессор Пирогов – “Чудесный доктор”, спасший семью Мерцаловых от нищеты, явившись для них неким ангелом-хранителем. Невероятно добродушный, отзывчивый и щедрый человек. К тому же, умный и серьезный, мастер своего дела.

Второстепенные герои и их характеристика.

- Гриша (Григорий) – десятилетний мальчик, старший сын Мерцаловых, привыкший к нужде и голоду. После встречи Чудесного доктора получает возможность бесплатно обучаться в гимназии. Именно Гирша рассказал автору эту историю, будучи уже взрослым влиятельным работником банка.

- Машутка – семилетняя больная дочка Мерцаловых, у семьи нет средств, чтобы купить ей лекарство. Выздоравливает благодаря помощи Чудесного доктора.

- Швейцар помещика – бессердечный и жестокий человек. Выгнал детей, пришедших с прошением, даже не выслушав.

- Человек в енотовом пальто – незнакомец, у которого Мерцалов просил милостыню. Человек в енотовом пальто отказался дать денег и сказал, что нужно не попрошайничать, а найти работу.

- Володя – младший сын Мерцаловых, голодный и несчастный мальчишка. После встречи профессора Пирогова Володя получил шанс обучаться в гимназии за казенный счет.

- Елизавета Ивановна – мать семейства Мерцаловых. Высокая, худая, изможденная женщина. Лицо у ней как будто почернело от горя. Она ухаживала за детьми и каждый день ходила на другой конец города стирать белье.

Краткое содержание рассказа «Чудесный доктор» подробно.

Действие произведения происходит в Киеве, в канун Рождества. Этот ужасный роковой год Семья Мерцаловых провела в сыром подвале старого дома. Кормить детей практически нечем, дочь Машутка болеет – у нее высока температура, а на лекарство не хватает денег.

Вечером Елизавета Ивановна посылает сыновей к барину с письмом, у которого раньше работал отец семейства, попросить немного денег, но мальчишек выгоняет швейцар, даже не выслушав, и уж тем более, не пустив к хозяину.

Емельян Мерцалов – глава семьи, заболел брюшным тифом. Когда ему стало совсем плохо, пришлось оставить работу, чтобы подлечиться. Пока Емельян болел, ему нашли замену и на работу вернуться не удалось. Все скопленные деньги ушли на лечение, и семья была вынуждена переехать в подвальное помещение.

Из-за сырости и холода дети начали заболевать один за другим – несколько месяцев назад скончалась одна дочка, теперь заболела другая – семилетняя Машутка

Пытаясь разыскать хоть немного денег на лекарства для дочери, Емельян обошел весь город, унижаясь и выпрашивая милостыню, но все тщетно. Никто не желал помогать, а один человек в енотовом пальто заявил, что нужно не попрошайничать, а искать работу. Елизавета Ивановна ходила к своей барыне просить денег, сыновья были посланы в дом, где раньше работал Мерцалов, но денег никто не дал. Вернувшись домой и встретившись взглядом с женой, он все понял и отчаянии уходит из дома.

Бродя по улицам города, Мерцалов оказался в парке. Здесь царит полное умиротворение и тишина, герою хочется покоя, и он решается на самоубийство.

Но в последнюю минуту его отвлекает старик. Незнакомец начинает разговор о рождественских подарках – это выводит Емельяна из себя, но старик не обиделся, а присел рядом с Мерцаловым и предложил высказаться.

К счастью главного героя, старик оказывается доктором и предлагает отправиться в подвал, где живут Мерцаловы, чтобы осмотреть больную девочку. Доктор осматривает Машутку, выписывает рецепт и покупает за свой счет дрова, затем поспешно прощается и уходит.

Мерцалов опомнился, когда доктор был в коридоре и быстро выбежал за ним. Звал доктора, просил назвать свою фамилию, но незнакомец отказался назвать её. После ухода доктора на столике под чашкой Мерцаловы обнаружили несколько крупных купюр и позже узнали и фамилию своего благодетеля, на пузырьке, полученном по рецепту доктора, была надпись аптекаря: “По рецепту профессора Пирогова”.

После визита Чудесного доктора на семью будто снизошло небесное благословение – дела пошли в гору, отец семейства получил работу, Машутка поправилась, а сыновья получили возможность бесплатно обучаться в гимназии. А с доктором, после того случая, судьба свела семейство лишь однажды – на его похоронах.

Краткая история создания произведения.

В основу рассказа “Чудесный доктор” легла реальная история, услышанная Александром Ивановичем Куприным от знакомого банкира, а в 1897 году родилось и само произведение.

Григорий, бывший непосредственным участником это истории, рассказал о случае из своей жизни: в то время его семья переживала ужасную бедственную ситуацию, и выбраться из нее им помог случайный прохожий – доктор Пирогов.

После его визита жизнь заметно наладилась. На момент рассказа, будучи взрослым и влиятельным человеком, Григорий вспоминал о спасителе семейства с глубоким уважением.

Очень краткий пересказ сюжета повести «Чучело»

В обычной школе появляется новенькая — Лена Бессольцева. Класс плохо принимает девочку, её считают чудаковатой, как и её деда, который известен на весь городок. Николай Васильевич Бессольцев посвятил свою жизнь коллекционированию картин, он тратит на них всё заработанное и живёт, как бедняк. За потрёпанную одежду его прозвали «Заплаточником».

«Странная» новенькая открытый и дружелюбный ребёнок, но одета не лучше деда. Одноклассники без тени смущения обзывают её «Чучело» и открыто насмехаются над ней. Почти все. Диме, любимчику учителей и девчонок, в отличие от остальных Лена нравится. Между ними разгорается нежная дружба.

Но всё заканчивается, не успев начаться. Класс вместо урока отправляется в кино. Дима «раскалывается» под напором классной руководительницы и сознаётся, где пропадали учащиеся. Школьников наказывают, отменив давно запланированную экскурсию в Москву. Ребята пытаясь выяснить кто предал класс, обвиняют в своих бедах чучело. Лена случайно слышала, разговор между учительницей и Димой, но молчит. Она надеется, что новый друг не даст её в обиду и честно признается в предательстве. Но Дима не готов терять свой авторитет.

Лене объявлен бойкот. Травля с каждым днём всё невыносимей. В конце концов, правда открывается и жестокие одноклассники чувствуют свою вину. Они бы рады всё исправить, но поздно — Бессольцевы уезжают из города.

Железников «Чучело» очень краткое содержание

Железников чучело краткое содержание для читательского дневника:

В маленькую провинциальную школу приходит новенькая – девочка Лена. Весь город дивится ее деду — старому коллекционеру, который так увлечен своим увлечением, что забывает о внешнем виде. Поэтому его в городе называют «Заплаточник». Одноклассники так же относятся и к девочке, считают ее странной, чудаковатой и нелепой. Только Дима, кумир всех девочек школы, уделяет Лене внимание и скоро между ребятами вспыхивает нежное чувство.

Однажды весь класс собирается прогулять урок, классный руководитель выпытывает у Димы эту историю и в наказание отменяет давно обещанную поездку в Москву. Учащиеся решают, что их выдала Лена и объявляют ей беспощадный бойкот. Девочка ждет, что Дима сам признается в своем проступке, но он, боясь гнева и презрения одноклассников, молчит.

В конце концов, ребята, утащив платье Лены, мастерят чучело и сжигают его на костре. Тогда один мальчик, также знавший правду о Диме, раскрывает ее друзьям.

Через несколько дней Лена и ее дед уезжают из города, в дар старый коллекционер оставляет свои картины и дом. С собой берет лишь одну, на которой изображена бабушка Лены, еще девочкой, удивительно похожей на свою внучку. Весь класс глубоко раскаивается в своих поступках, но уже поздно.

Список и краткая характеристика героев повести Владимира Железникова «Чучело»

Герои повести — это учащиеся шестого класса «А» в обычной средней школе 80-х годов. У каждого из них уже складывается характер, каждый имеет собственное мнение, взгляды на окружающий мир и неповторимую судьбу:

- Лена Бессольцева — главная героиня повести «Чучело». Открытая для общения, доверчивая и добрая девочка. Она новенькая в классе. Лена пытается приспособиться к коллективу, но не умея постоять за себя в полной мере, смеётся над шутками в свой адрес вместе с обидчиками и так теряет шанс заслужить уважение ребят.

- Миронова или Железная Кнопка — девочка-лидер с характером бойца. Принципиальная, озлобленная, властолюбивая героиня. Постоянна занята поиском справедливости, но её справедливость скорее «личное мнение», чем правда. Живёт под девизом: «вижу цель, не вижу препятствий».

- Дима Сомов — сынок из обеспеченной семьи. Хорош внешне, любим в кругу учителей, мечта девчонок. Дима некоторое время изображает из себя благородного защитника новенькой, но будучи малодушным трусом быстро покажет себя во всей красе.

- Васильев — один из одноклассников лены. Участия в травле девочки не принимал, но и заступиться за неё ввиду своей слабохарактерности не мог.

- Шмакова — главная красавица в классе. Любит окружать себя поклонниками. В душе пуста и неинтересна.

- Попов — «подкаблучник» и «раб» избалованной Шмаковой, готовый ради неё на всё.

- Валя — корыстный и безжалостный мальчишка. Занимается отловом бездомных собак, сдаёт их на живодёрню в обмен на деньги. Ничего не боится за счёт своего старшего брата. Главная ценность — деньги.

- Марина — девочка из неполной семьи. Скучает по отцу и конфликтует с матерью. Свою тоску вымещает на окружающих людях.

Основные персонажи повести

Главные герои:

- Лена Бессольцева (Чучело) – открытая, доверчивая, дружелюбная девочка, которой пришлось вынести тяжелые испытания.

- Дима Сомов – красивый, умный мальчик из обеспеченной семьи, малодушный трус.

- Николай Николаевич Бессольцев (Заплаточник) – дедушка Лены, добрый, мягкий, замкнутый человек, коллекционер картин.

Другие персонажи:

- Маргарита Ивановна – молодая учительница, классный руководитель 6‑А, добрая, справедливая, но зацикленная на своей личной жизни.

- Миронова (Железная Кнопка) – принципиальная, озлобленная на весь мир девочка с мощными лидерскими задатками.

- Шмакова – главная красавица в классе, подлая и хитрая девочка.

- Валя – безжалостный, корыстолюбивый мальчик, ловит бездомных собак и сдает их за деньги в живодерню.

- Лохматый – главный силач в классе, сын лесника.

- Рыжий – мальчик, выполняющий роль шута в классе.

- Васильев – принципиальный и порядочный, но при этом слабохарактерный одноклассник Лены.

Краткое содержание повести Владимира Железникова «Чучело» подробно по главам

Глава 1. Знакомство с Леной

Девочка шестиклассница бежит по улицам провинциального городка домой к деду, она мысленно обращается к нему, умоляя о срочном переезде.

Глава 2. Николай Николаевич Бессольцев — странный коллекционер

Автор рассказывает о роде Бессольцевых. Николай Николаевич возвращается в родной город, в старый дом. Его уважают, но не понимают в этом городке. Герой нелюдим, занимается реставрацией и коллекционированием картин. Однажды его замечают в сопровождении девочки. Он объявляет её своей внучкой Леной. Осенью девочка идёт в 6-й класс.

Глава 3. Ссора дедушки и внучки

Начало осени приносило Лене только радость, но в ноябре всё изменилось. Она вернулась домой в плохом настроении и попросила у деда денег на билет, чтобы вернуться к родителям. Дед отказал, тогда девочка пригрозила украсть и продать одну из его картин. За это она получила пощёчину и убежала, так и не объяснив сути проблемы. Дед отправился вслед за ней.

Глава 4. День рождения Димы Сомова

Все ребята собираются на празднование дня рождения. Все кроме Васильева, за что он получает хорошего тумака и разбитые очки.

Ещё больше достаётся Лене, которую разгоряченные одноклассники встречают по дороге. Девочку окружают, дразнят «Чучелом» и требуют, чтобы она покинула их город. Эту сцену застаёт дедушка Лены. Он вмешивается и говорит, что нечестно идти толпой на одного. Но Николая Николаевича ждёт решительный отпор — Железная Кнопка заявляет, что он должен стыдиться своей внучки. А почему? Пусть она расскажет сама.

Компания удаляется в гости к Диме, дед и внучка идут домой. Ничто не может заглушить веселья школьников — звуки праздника не дают покоя Бессольцевым. Лена решается рассказать о своей беде дедушке.

Глава 5. История неудачливой «новенькой»

Рыжий представил Лену классу по просьбе классного руководителя. И всё сразу пошло не так. Лена широко улыбалась, желая показать, что готова к дружбе с новыми одноклассниками. Но ребята смеялись над ней и её дедом «Заплаточником». Лена смеялась с ними, решив, что они просто очень весёлые. Девочка не сразу поняла насколько озлоблены и жестоки были её новые «друзья». Исключением был красавчик Дима Сомов. Он пустил её к себе за парту и не смеялся с остальными.

Маргарита Ивановна предложила классу отправиться на каникулах на экскурсию в Москву. Дети были счастливы, они решили заработать на поездку самостоятельно и завели общую копилку. Ребята подрабатывали в саду, в совхозе, на фабрике — всё ради одной цели. Весь процесс Лене доставались насмешки, но благородный Дима защищал и оберегал её, как мог.

Однажды Дима спас собаку от живодёра Вальки. В глазах Лены он окончательно стал героем, она поцеловала его и предложила дружбу.

Глава 6. Прогул

В последний день перед каникулами ребята прогуляли урок, проигнорировав записку мелом на доске. Записку стёр старший брат Вальки. Ребята разбежались, но не все. В классе спрятались Шмакова и Попов. Они стали свидетелями разговора Димы Сомова и Маргариты Ивановны. Мальчишка под давлением педагога рассказал о прогуле. Это слышала и Лена, которая стояла за дверью. Она подумала. Что Дима всё расскажет остальным. Но её друг промолчал.

Глава 7. Бойкот

На другой день школьники пришли в класс с чемоданами, но долгожданную поездку отменили. Учительница сказала, что класс наказан за сорванный урок. Деньги решили разделить.

Миронова устроила поиски предателя. Лена надеялась, что Дима сознается, но он по-прежнему молчал. Предателем чуть не объявили Сомова. Лена неожиданно взяла вину на себя. Класс объявил девочке бойкот.

Глава 8. Травля

Автобусы со школьниками отправились в Москву. 6 «А» остался во дворе. Класс окружил Лену и Диму. Ребята бросились наутёк, спасаясь от озлобленных одноклассников. Они спрятались в парикмахерской.

Глава 9. Беги, Чучело!

В парикмахерской Лена решила сделать себе причёску. Дима ушел, не дождавшись её. Когда девочка вышла. Её вновь окружили одноклассники. В неё плевали горохом, дразнили и угрожали. Не помогли замечания тёти Клавы. Ребята решили. Что Чучело должна покинуть город. Васильев помог растолкать толпу, и Лена убежала. Чуть позже мальчик признался Сомову, что Лена ему нравится.

Глава 10. Предательство

Лене удалось оторваться от погони. Она заметила, что её преследователи окружили Диму, и решила, что тот расскажет правду. Она ждала, что он придёт. Но ничего не происходило.

Когда стемнело, раздался стук в окно. Лена открыла, показалась ужасная голова медведя. Девочка очень испугалась и захлопнула окно. Пришёл дед, он радостно рассказывал внучке о своей новой картине, но она не слышала его. Вновь постучали в оконное стекло. Дед открыл окно и умудрился «оторвать» голову медведю. За маской скрывался Дима.

Лена была уверена, что его заставили. Что он сознался и теперь сам в беде. Но она ошибалась. Ребята пили чай у Димы дома. До ушей лены доносились обидные слова: «Чучело!» и «Заплаточник!»

Глава 11. Неудачное признание

Лена встретилась с Димой в своём дворе. Она повесила сушить платье. Дима просил прощения и обещал всё рассказать сегодня же. Он поцеловал Лену. Это видел Валька. Валька сорвал с верёвки платье и сказал, что отдаст его хозяйке только в обмен на медвежью голову.

Лена вынесла маску Диме. Дима спросил, в курсе ли событий дед Лены. Узнав, что Заплаточник ничего не знает, мальчик обрадовался и побежал сознаваться к ребятам. Лена испугалась последствий и бросилась следом. Она спряталась возле сарая, где собралась вся банда.

Дима требовал отдать платье. Валька рассказал про поцелуй. Диму скрутили. Завязалась драка. Дима попытался признаться Мироновой в своём доносе. Ребята угрожающе наступали на Диму. Лена вбежала в сарай и вновь подтвердила, что она «предатель». Платье бросали по кругу, когда оно оказалось в руках Димы, он не отдал его Лене, а перебросил другому. Платье надели на огородное чучело, а Дима его поджёг. Лена истошно закричала. Она схватила горящее чучело и размахивала им. Ребята в испуге разбежались. Снимая платье с чучела, Лена обожглась. Дима хотел прикоснуться к ней, но девочка отпрянула от него, как от чумы. Она ушла прочь и спряталась на реке.

Глава 12. Каникулы закончились

В первый учебный день после каникул Лена пришла в школу очень поздно и объявила, что уезжает. К ней домой пришёл Васильев и спросил, правда ли она предатель? Дедушка уверил мальчика, что Лена никого не предавала. Лена надела обожженное платье и убежала из дома. Васильев отправился за ней.

Глава 13. Разоблачение

Лена побрилась в парикмахерской наголо и явилась к Диме домой. Там она выставила напоказ свою лысую голову и каждому из ребят устроила провакационный допрос. Измученная травлей девочка вдруг заявила, что жалеет всех своих мучителей. Она ушла. Праздник закончился, ребята рассорились и разошлись.

Глава 14. «Прости, Чучело!»

Утром Лену разбудит стук. Дедушка заколачивал окна. Он принял решение покинуть дом и город. Лена увидела, что её недавние мучители гонят по улице Диму Сомова, и побежала следом. Ребята прибежали в класс. Дима запрыгнул на подоконник и пригрозил выпрыгнуть в окно.

Миронова вновь предложила бойкот, все были за, кроме Лены. Когда девочку спросили почему, она ответила, что никогда не будет участвовать в травле.

В класс вошла учительница и объявила, что дедушка Бессольцев покидает город. Он подарил его жителям свой дом и бесценную коллекцию картин. Вскоре пришёл и сам Николай Николаевич, он отдал в фонд школы свою самую любимую картину и забрал внучку.

На картине была изображена красивая девушка Маша, напоминающая Лену. Ребята со стыдом поняли, что подняли свои поганые руки не на тех людей. «Прости нас, Чучело!» — написали они на доске.

Короткий пересказ «Чучела» Железников

Маленький старинный городок на берегу Оки. Пожилой Николай Николаевич Бессольцев уже несколько лет живёт один в столетнем фамильном доме с мезонином и четырьмя балконами.

Он переехал туда после смерти тётки. Став вдовцом, долго болел и часто вспоминал картины своего прадеда — крепостного художника, целая коллекция которых была собрана поколениями Бессольцевых. Николай Николаевич продолжил эту традицию, решив собрать все работы прадеда. Он тратил на это все свои деньги, а сам ходил в пальто с заплатками на локтях, за что дети прозвали его Заплаточником.

Однажды к нему приехала внучка Ленка — нескладный длинноногий подросток с подвижным лицом, которое украшал большой, вечно улыбающийся рот. Её сразу очаровал дом с четырьмя балкончиками, однако вскоре случилась та самая история.

Ленка примчалась домой в слезах и начала собирать вещи. Она хотела уехать из города навсегда. Уговоры не помогли — Николаю Николаевичу пришлось купить билет на пароход. У касс речного пароходства Ленку встретила группка одноклассников. Они начали обзывать девочку Чучелом, а вечером Ленка рассказала деду обо всём, что с ней случилось.

Шестой класс встретил Ленку насмешками. Узнав, что новенькая — внучка Заплаточника, ребята уже не стеснялись и прозвали Ленку Чучелом — «рот до ушей, хоть завязочки пришей». Ленка же думала, что её новые друзья просто шутят, и смеялась вместе со всеми. Из всего класса особенно выделялась сплочённая группка, возглавляемая Мироновой. За сильную волю и принципиальность эту девочку называли Железной Кнопкой. Она беспощадно наказывала всех, кто поступал, по её мнению, неправильно. Ещё в этой компании был мальчик Валя, считающий, что главное в жизни — деньги. Он стремился добыть их любой ценой.

Лохматый считал, что всё можно решить силой — это был самый сильный мальчик в классе, сын лесничего. Над Рыжим все смеялись только потому, что он был рыжим. Сам Рыжий боялся пойти против группы и смеялся громче всех. Девочка Шмакова была самой красивой и нарядной в классе. Хитрая, кокетливая и изворотливая, она соблюдала только свои интересы и любила . Таким «рабом» был верзила Попов. Он ходил за Шмаковой, словно был к ней привязан, и выполнял любые её капризы. Ещё один мальчик, Васильев, не был злым, но, как и все, подчинялся Железной Кнопке.

Димка Сомов тоже примыкал к этой компании, но Мироновой не подчинялся. Самый умный мальчик в классе, он держался независимо, и даже в «рабы» Шмаковой не попал. Рядом с ним и села Ленка. Дима ей понравился — он был похож на скульптуру в местном парке под названием «Спящий мальчик». К тому же, он единственный заступился за неё. Их классная Маргарита Ивановна в то время выходила замуж, была влюблена и ничего вокруг себя не замечала.

В тот день Маргарита Ивановна объявила, что класс поедет на экскурсию в Москву, а она поедет вместе с ними — её жених жил в Москве. Тут Димка и придумал не брать деньги у родителей, а заработать на экскурсию самим. Класс подхватил идею, и дети начали подрабатывать — собирать яблоки, подметать улицы и даже клеить игрушки на местной фабрике. Теперь в группе заправлял Димка Сомов. Он где-то раздобыл огромную фарфоровую копилку и складывал туда заработанные деньги. Ленке разрешили присоединиться к группе, она даже подружилась с Димкой.

На фабрике игрушек Дима спас Ленку. Дети клеили морды зверей, и Ленка примерила на себя заячью голову. Тогда остальные тоже надели морды и обступили девочку. Она оказалась в окружении странных и жутких зверей, испугалась и позвала Диму. Он разогнал одноклассников, но Ленке долго потом казалось, что Лохматый — это медведь, Валька — волк, Шмакова — лиса, а она сама — бедный зайчишка.

Однажды она и Дима застали одноклассника Вальку за позорным делом — он ловил по улицам бесхозных собак и отводил на живодёрню, по рублю за штуку. Дима отобрал у Вальки несчастную собачонку и пригрозил, что расскажет всем о его «живодёрном» промысле. За Вальку заступился его старший брат. Он недавно пришёл из армии и тоже ловил собак. И тут Ленка впервые увидела, как Дима, такой правильный и смелый, испугался, как его лицо «перевернулось» от страха.

Наступили осенние каникулы. Пришло время разбить копилку. Последним уроком четверти была физика. Ворвавшись в класс, ребята увидели на доске написанное классной сообщение о том, что урок физики заменён на урок русской литературы. После уроков Дима запланировал «шефскую» работу в детском саду, но бесплатно никто работать не желал. Одним из первых отказался от шефства Валька. Дима хотел рассказать всем о том. что Валька — живодёр, но тут в класс вошёл его брат. Он пригрозил Димке, и тот снова испугался. Потом Валькин брат стёр надпись с доски и удалился. Класс посчитал себя свободным — объявление кто-то стёр, и они его не читали.

Ребята отправились в кино. В классе осталась только Шмакова со свои верным «рабом». По дороге в кино Ленка упала, разбила коленку и пошла в школьный медпункт, а Димка вспомнил, что оставил в классе копилку, и вернулся за ней. Здесь его и застала Маргарита Ивановна. Она спросила, где остальные, почему не на уроке, начала ругать Димку, назвала его трусом, и мальчик не выдержал — рассказал всю правду. Это слышали Шмакова с Поповым, спрятавшиеся под парту, и Ленка, проходившая мимо класса. Весь вечер Ленка ждала, что Димка расскажет ей об этом, но тот молчал. Молчала и Шмакова.

Утром школа наполнилась нарядными детьми — все собирались в Москву. В класс вошла Маргарита Ивановна и сказала, что для них экскурсия о. Самой классной директор объявил выговор, но в Москву отпустил. Класс начал возмущаться такой несправедливости, забыв, что Маргарита — их учитель. Классная вышла из класса обиженная, напоследок грохнув об пол копилку.

Деньги разделили между собой. Потом Железная Кнопка начала выяснять, кто их предал, и вспомнила, что Димка возвращался за копилкой. Он испугался, но подозревать вскоре стали Попова — у него был повышен пульс. И тогда Попов намекнул, что знает кое-что интересное, и Димку снова «перевернуло» от страха. Ленка всё ждала, когда же Дима признается, но увидев его страх, девочка взяла вину на себя. Васильев не поверил Ленке, а вот Миронова поверила сразу и объявила Чучелу бойкот. Это слово услышала внезапно вернувшаяся Маргарита, но вникать не стала — мысленно она уже была в Москве с женихом.

Травля началась сразу после уроков. Ленку гоняли по городу с криками «Сжечь Чучело!», стремясь унизить. Бить девчонку не хотел только Васильев, но и он не пошёл против Железной Кнопки. Досталось и Димке — он посмел заступиться за Чучело и тоже попал под бойкот. Вечером того же дня Ленка призналась Диме, что слышала его разговор с классной, а вину на себя взяла потому, что хотела его защитить. Димка пообещал признаться, но время шло, а он всё не мог набраться храбрости. О невиновности Ленки знали только Шмакова и Попов, но они молчали — Шмакова вела свою игру. Ей было интересно, как выкрутится непокорный Димка, а поступок Ленки она понять не могла.

Слушая внучку, Николай Николаевич вспомнил вечер, когда принёс в дом картину «Машка». На ней прадед Бессольцев изобразил свою младшую сестру. Оказалось, что стриженная наголо девочка с картины очень похожа на Ленку. Николай Николаевич был рад этой картине и не заметил, что происходит с внучкой. Он вспомнил, как Ленку пугали через окно, надев медвежью голову. Николай Николаевич успел сдёрнуть маску, а под ней оказался Дима Сомов. Ленка тоже увидела его, решила, что Димку заставили, и полетела спасать — дед не успел её остановить. Потом он смутно слышал крики, но даже не предположил, что это одноклассники травят Ленку, как волчья стая.

Девочка вернулась домой в грязном платье, без сил и очень разочарованная. Она заглянула в окно Димкиного дома и увидела, что её друга вовсе не пытают. Там, в светлой, чистой комнате, у Димки в гостях была вся компания во главе с Мироновой. Они пили чай и смотрели телевизор. В глубине души Ленка начала понимать, что признаваться Сомов не собирается. Девочка схватила камень и бросила в окно. Разбив стекло, камень упал в лужу и забрызгал Ленкино платье грязью.

На следующий день Ленка развешивала во дворе выстиранное платье, когда к неё подошёл Димка. Он назвал себя подлым трусом, попросил Ленку подождать ещё немного и поцеловал. Это увидел Валька. Он заскочил во двор, схватил выстиранное платье и умчался рассказывать новость Железной Кнопке. Димка понёсся за ним, Ленка — следом.

Димка зашёл «в сарай, где собралась мироновская компания». Они хохотали над Рыжим, напялившим Ленкино платье. Сначала они напали на Димку, и тот храбро защищался, даже пытался забрать платье у Рыжего. А потом Димка сказал Мироновой, что виноват он, но прозвучало это не как утверждение, а как предположение. Компания радостно загудела: появился новый объект для травли, и Димка не выдержал, испугался, превратил своё признание в шутку, сказал, что просто пожалел несчастную Бессольцеву.

Ему не поверили, и Ленка бросилась на помощь. Глядя в глаза Димке, она ещё раз взяла на себя его вину. А Димка молчал. Ленка потребовала назад своё платье. Рыжий снял его, и ребята начали перекидывать платье друг другу, а Ленка крутилась между ними, «как белка в колесе». Наконец платье попало в Димкины руки, но он не отдал его Ленке, а перекинул Мироновой. И тут Ленка ударила Сомова по лицу. Одноклассники навалились на девочку, скрутили её, и с воплями «Сжечь Чучело» вытащили в сад.

Железная Кнопка и Шмакова откуда-то приволокли чучело на длинной палке, одетое в Ленкино платье, с большими глазами и ртом до ушей. На его шее висела табличка с надписью «Чучело предатель». Палку воткнули в землю, а потом Миронова заставила Димку поджечь чучело-Ленку. Когда оно загорелось, девочка вырвалась из держащих её рук и бросилась тушить огонь — ей казалось, что горит она сама. После этого Ленка почувствовала перемену в себе — она перестала бояться.

Утром наступил последний день каникул. Ленка ждала на пристани Маргариту Ивановну. Девочка надеялась, что классная расскажет всем правду, раз уж Димка не смог. Маргариту она встретила, но та приехала с молодым мужем. Заметив, наконец Ленку, учительница даже не вспомнила про страшное слово «бойкот» услышанное ею в классе перед отъездом. В класс Ленка пришла только чтобы попрощаться.

Все время, пока длился рассказ Ленки, у Сомовых веселились — Димка справлял день рождения. Ленка окончила рассказ, и тут в комнату вошёл Васильев. Он увидел собранные чемоданы и обвинил девочку в трусости. И тогда Ленка решилась. Она надела прожжённое платье и остриглась наголо, чтобы по-настоящему походить на чучело. В таком виде она и явилась к Димке на праздник. К тому времени у Сомова осталались только близкие друзья — мироновская компания. Увидев нежданную гостью, «все безмолвно ахнули», а Димку перекосило от страха. Она посмотрела в глаза всем, кто её травил и обижал, сказала каждому то, что должна была сказать. Поведала всей компании о Вальке-живодёре, а потом развернулась и ушла.

Сразу после этого хотел слинять и Валька, но Лохматый его задержал. От страха Валька проговорился, что это его брат с дружками ранили однажды лесничего — отца Лохматого. За Вальку никто не заступился. Постепенно все разошлись, кроме Шмаковой и Попова. Тогда-то Шмакова и рассказала Димке, что давно уже всё знает. Она рассчитывала, что Сомов, сын главного хирурга, станет её «рабом». И тут не выдержал Попов. Он выскочил из дома, догнал Железную Кнопку и выложил ей всю правду о Димке.

Проснувшись утром, Николай Николаевич решил, что уедет вместе с Ленкой, а свои бесценные картины подарит местному музею. Себе Бессольцев решил оставить только «Машку». На пристани Ленка увидела, как мироновская компания гонит Димку, а тот убегает, трусливо прижимаясь к заборам. Ленка бросилась следом. Сомова загнали в класс, Ленка вошла после всех. Её дружелюбно окружили, и сама Железная Кнопка ей улыбнулась — она была в восторге, ведь «справедливость восторжествовала».

Маргарита Ивановна вошла в тот момент, когда Сомову объявляли бойкот — все, кроме Ленки. Она увидела остриженную голову девочки, но разбираться не стала, а рассказала новость, которую Ленка ещё не знала: Бессольцев подарил свои картины и старинный дом музею. Класс ахнул, а Валька растерялся — он не представлял, что дорогую вещь можно просто подарить. И тут в класс вошёл Николай Николаевич и сделал то, чего раньше делать не собирался: подарил «Машку» школе.

Бессольцевы опаздывали на пароход и быстро ушли, Маргарита пошла их провожать, а вся компания накинулась на Димку — из-за него они обидели «таких людей!». Внезапно вернувшейся классной Железная Кнопка презрительно выложила всё, что случилось. Маргарите стало стыдно — из-за своего личного счастья она не замечала, чем живёт класс. Миронова снова заговорила про бойкот, но никто её не поддержал, даже Лохматый понял, что миром не всегда управляет сила. Компания Мироновой разваливалась. Видя это, Железная Кнопка расплакалась — такой «железной», помешанной на справедливости, она стала из-за матери, которая считала, что всем всё можно, лишь бы было «шито-крыто».

А потом развернули картину, подаренную Бессольцевым, и все увидели, как Машка похожа на Ленку. «И тоска, такая отчаянная тоска по человеческой чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству все сильнее и сильнее захватывала их сердца и требовала выхода». Рыжий подошёл к доске и огромными буквами написал: «Чучело, прости нас!».

История создания и краткие выводы по повести Владимира Железникова «Чучело»

Повесть «Чучело» основана на реальных событиях. Подобная ситуация произошла в судьбе племянницы автора. Железников откликнулся на несправедливость, сначала написав пьесу «Бойкот», а уже затем в 1981 году читатель познакомился с повестью «Чучело». Спустя всего три года на экраны вышел одноимённый фильм режиссуры Ролана Быкова.

Ещё Сальвадор дали утверждал, что «самые жестокие существа на свете — дети». Это и стало основной проблемой в произведении Железникова. Ребята-одноклассники безжалостно «убивают» в новенькой веру в радости жизни и собственное достоинство. Но только мягкая, добрая и податливая девочка не сдалась под напором целого коллектива и, стерпев все насмешки и унижения, заявила во всеуслышание: «Верить надо до конца!» Эту фразу без преувеличения можно назвать основной идеей повести, мыслью, которую, взялся донести до своих юных читателей автор.

Главные герои

Лена Бессольцева (“Чучело”) – двенадцатилетняя внучка Николая Николаевича, отправленная к дедушке родителями. Лена – некрасивая девочка. За внешней непривлекательностью “Чучела” скрывается добрая и отзывчивая душа. Ради спасения друга Лена берет его вину на себя. Она впервые в жизни сталкивается со злостью, эгоизмом, трусостью и обманом. Оказавшись в положении “загнанного зайца”, девочка проявляет мужество и смелость.

Николай Николаевич Бессольцев (“Заплаточник”) – дедушка Лены. Жители города считают Бессольцева мрачным и жадным стариком. Лишь после его отъезда многие понимают, что Николай Николаевич – честный и бескорыстный человек, посвятивший свою жизнь искусству и сохранению исторической памяти о родном городе.

Димка Сомов – сверстник Лены, неформальный лидер компании шестиклассников. В глазах окружающих Димка выглядит смелым и справедливым мальчиком, настоящим героем. На самом деле он – трус и “предатель”, способный на любую подлость ради поддержания своего авторитета.

Компания Димки (Рыжий, Лохматый, Валька, Миронова и др.) – “заводилы” шестого класса, стремящиеся контролировать остальных учеников и закрывающие глаза на собственные недостатки.

Маргарита Ивановна – классная руководительница в шестом классе. По ходу сюжета учительница выходит замуж. Найдя семейное счастье, женщина невнимательно относится к своим ученикам и становится одной из виновниц “травли” Лены.

Одиннадцатая глава: Сожжение чучела

На следующий день Лена встретила Диму в своем дворе, когда выходила повесить платье сушиться. Мальчик просил прощения, говорил, что расскажет все ребятам сегодня же. Он плакал, ведь осознал, что является «подлым трусом». Он даже поцеловал Лену. Все это видел Валька, тогда он сорвал платье с верёвки и забрал себе, сказал, что вернет его только в обмен на медвежью голову, которая осталась у Лены дома.

Девочка отдала голову Диме. Мальчик спросил, знает ли Николай Николаевич о случившемся. Лена ответила, что дедушка ничего не знает. Тогда Сомов обрадовался и побежал во всем признаваться одноклассникам.

Лена начала переживать и побежала за ним. Она спряталась за сараем, чтобы ее никто не заметил.

Дима принес медвежью голову и требовал вернуть Ленино платье. Но Валька рассказал ребятам о поцелуе, Диму скрутили, начиналась драка. Сомов пытался признаться в своем предательстве, но после попытки вновь испугался и назвал это шуткой. Дети снова обступили его, но тут Лена вбежала в сарай и вновь сказала, что она рассказала все классной. Ребята начали перекидываться платьем, оно оказалось у Димы, но тот не отдал его девочке, а бросил другому. А потом одежду Лены натянули на огородное пугало, а Сомов его поджег. Тогда Лена поняла, что Дима ей не друг. Она громко закричала, разогнала всех полыхающим чучелом, а потом сняла обгоревшее платье. Девочка обожглась, Дима попытался к ней подойти, но она не позволила. Лена убежала к реке и долго плакала под лодкой до тех пор, пока к ней не прибилась жалкая голодная собачонка. Тогда героиня почувствовала, что кому-то хуже, чем ей, и встала. Она была уже совсем другим человеком.

Дедушка после ее рассказа вспомнил, как тогда искал внучку. Он опять ничего не заметил…

От автора

Мой друг! Родители купили тебе мою книгу. Не забрасывай ее в дальний угол, не прячь в тайное место, чтобы забыть о ней. Прочти ее, и ты увидишь, что здесь есть над чем поразмыслить.

Эта книга впервые вышла 36 лет назад. Я тогда много писал о подростках и не без грусти начал замечать, что у них часто отсутствуют простые человеческие черты. Те черты, которые в старые времена было принято называть «благородными»: бескорыстие, доброта, забота о близких, милосердие, преданность друзьям, хотя бы самые простые понятия о чести.

Наоборот, все больше и больше я сталкивался в детских сердцах с самолюбием, эгоизмом, равнодушием и даже жестокостью.

И рассказать о всех этих проблемах я смог в одной истории, которую мне подбросил случай из жизни.

Однажды мне позвонила моя сестра из другого города.

И рассказала о том, что в это время происходило с ее дочерью, моей племянницей. Весь класс несправедливо обвинил ее в предательстве и стал травить. Я посочувствовал своей сестре, и мы расстались.

Но с этого дня я стал следить за развитием, казалось бы, далекого от меня события. И тогда я понял, что эта история – готовый сценарий.

Я написал его и отнес на киностудию.

Месяца через два меня вызвал к себе большой начальник, хлопнул рукой по моему сценарию и сказал: «Эти фашиствующие дети никогда не будут на нашем экране. У нас нет таких детей».

К этому моменту история «Чучела» была мне настолько дорога, настолько захватила мое сердце, что, вернувшись домой, я сел за свой стол и стал писать повесть.

Это оказалось не такой простой работой. Прошла зима, а весной я поехал в маленький городок Таруса, где в старой беседке на краю обрыва, спускавшегося к шумной речке, я к осени закончил свою повесть. Здесь, в Тарусе, я нашел дом, где могла бы жить Лена Бессольцева. Он и сейчас стоит обветшалый.

И фамилия нашлась для Ленки на нашей улице. А история с живописными полотнами была подсказана тем, что в Тарусе жили и живут испокон века художники.

Я много работал, а в свободное время любил гулять по горбатым улицам заросшего зеленью городка. Или уходил на реку и шел далеко-далеко по Оке, всегда окруженный ватагой моих воображаемых героев. Я не расставался с ними ни на минуту. Мне казалось, я знаю этих мальчишек и девчонок, как самых близких мне людей. Я чувствовал, что они любят или не любят, я бывал у них дома, я смотрел на их игры. Но, конечно, самым близким и дорогим мне человеком всегда оставалась Ленка. Редкое создание, нежное и мужественное одновременно.

Пришла осень, и я отвез повесть в Москву – в издательство. Проходили месяцы, но ответа не было. Я начинал думать, что повесть «Чучело» никогда не увидит света.

Два года длилось это печальное время. А я все ждал и ждал и, наконец, ждать перестал.

И вдруг звонок из издательства. Они все-таки печатают мою повесть!

С тех пор множество издательств выпускали «Чучело» большими тиражами, даже в миллион экземпляров. Повесть издали в Японии, США и других странах.

Через пять лет повесть «Чучело» прочел знаменитый актер и режиссер Ролан Быков. И тут же решил снимать фильм.

Снова меня вызвал к себе все тот же большой начальник. Снова хлопнул по моему сценарию и сказал: «Будем снимать. У меня за это время внук вырос… Такой же…» Я посмотрел на него. Вид у него был испуганный.

Много лет прошло с тех пор. Но когда ты все же прочтешь эту повесть, ты увидишь, что мир наш во многом изменился, но люди – нет… И ты без труда найдешь вокруг себя многих героев «Чучела». И подлость, и трусость, и предательство встречаются и сейчас. Но очень хочется, чтобы гораздо чаще тебе встречались на жизненном пути такие светлые личности, как Ленка Бессольцева. Тогда и жизнь твоя будет легче и светлей.

Желаю тебе удачи.

Конспект урока литературы (7класс)

«На чём держится мир»

(по повести В. К. Железникова «Чучело»)

Капустина Елена Петровна, учитель

русского языка и литературы

МБОУ «Покровская СОШ №3 – ОЦ с УИОП»

г. Покровск, Хангаласский район,

республика Саха (Якутия)

Тема урока: «На

чём держится мир»

(по

повести В.К. Железникова «Чучело»)

Цели:

·

постараться

разобраться в повести писателя Владимира Железникова «Чучело», чтобы извлечь из

неё важные и нужные каждому нравственные уроки

·

постараться

ответить на вопрос: На чём держится мир?

Оборудование:

— презентация:

Слайд 1. Портрет писателя Владимира

Карповича Железникова

Слайд 2. Тема урока: «На чём

держится мир»

Слайды 3 – 7. Иллюстрации

художников к повести «Чучело»

Слайд 8. Опорные слова

бескорыстный — жадный

благородный – подлый

милосердный – жестокий

Опережающее

задание:

1.Прочитать повесть В.К.

Железникова «Чучело», найти и отметить следующие отрывки:

·

отрывок

– описание дома Бессольцевых

·

отрывки,

которые говорят о том, что Николай Николаевич Бессольцев не был похож на других

горожан

·

отрывки,

в которых говорится о том, что Димка Сомов:

1. не трус

2. трус

3. мнение

самого Димки по этому поводу

·

отрывок,

в котором говорится о сожжении чучела

·

отрывок,

который подтверждает, что Лена Бессольцева не изменилась под влиянием ребят,

осталась такой, какой была

·

отрывок,

который свидетельствует о том, что в душах одноклассников Лены произошли

изменения

2.Подготовить выразительное чтение

отрывка «Сожжение чучела».

Ход урока

1. Организационный момент

2. Постановка цели урока

Недавно вы писали

сочинение – рассуждение о милосердии, и меня поразило то, что вы сходитесь в

одном – в наше время много жестокости. «Доброты у нас мало, — пишете вы,- зато

много жестокости». Ещё вы отмечаете, что чаще всего жестокость можно наблюдать

в подростковой среде. Из ваших работ можно прийти к неутешительному выводу, что

наш мир держится на жестокости, что миром правит Зло.

Так на чём держится мир?

— над этим вопросом задумался и детский писатель Владимир Карпович Железников,

автор известной повести «Чучело».

Тема нашего сегодняшнего урока: «На

чём держится мир».

Сегодня на уроке мы постараемся

разобраться в содержании повести писателя Владимира Железникова «Чучело», чтобы

извлечь из неё важные и нужные каждому из нас нравственные уроки, постараемся

ответить на вопрос: На чём держится мир?

3.Вступительное слово учителя

Владимир Карпович

Железников – имя широко известное в детской литературе. Большую часть жизни он

писал добрые книги о детях. «Разноцветные истории», «Хорошим людям – доброе

утро», «Чудак из 6 б» — даже в их названиях мы ощущаем добрую улыбку автора.

Потом в жизни писателя

случилась личная беда, и он понял, что писать о детях по-прежнему светло и

весело не может. С горечью и гневом рассказал он однажды на встрече с учителями

о том, как в течение ряда лет был свидетелем вандализма подростков на могиле

своего старшего друга, замечательного писателя Константина Георгиевича

Паустовского. Подростки приносили сюда спиртное, распивали его, нимало не

смущаясь дикостью поступка, а потом расстреливали бутылки на могиле писателя.

Ни просьбы, ни строгие предупреждения, ни обращение к их совести – ничто не

помогало. Подрастали одни, на смену им приходили другие, и всё повторялось

сначала.

После долгого перерыва

писатель вновь возвратился к письменному столу. Написал повесть «Чучело». Книга

стала событием в литературной жизни страны, особенно после экранизации. О ней

спорили, с нею соглашались, её отвергали, страшась увидеть в повести самих

себя.

Учитель: Чтобы разобраться в

содержании повести, рассмотрим наиболее значимые эпизоды и познакомимся с

главными героями – вашими ровесниками.

Начало повести

переносит нас в тихий городок на берегу Оки, где на одном из холмов высится

старинный дом уважаемой всеми горожанами семьи Бессольцевых.

И вот однажды сюда

возвращается один из представителей династии Бессольцевых – майор в отставке

Николай Николаевич, который не был в родном городке более 30 лет.

— Давайте найдём и прочитаем

описание дома Бессольцевых.

·

Что

вас поразило в описании дома?

(Это необычный дом, он не похож

на соседние дома. У этого дома четыре балкона, выходящих на все стороны света.

Они напоминают строки из русских сказок, где герои всегда кланяются «на все

четыре стороны, отдавая дань уважения всем живущим на земле»)

— Давайте войдём в этот дом.

·

Что

здесь вас поразило?

(Поражает множество

картин на стенах этого дома. «Дело в том, что прапрадед Николая Николаевича был

художник, а отец, доктор Бессольцев, отдал многие годы своей жизни, чтобы

собрать его картины. И сколько Николай Николаевич себя помнил, эти картины

всегда занимали главное место в их доме»)

И когда Николай Николаевич,

вернувшись в свой родной дом, развесил все картины — «дом ожил, заговорил,

запел, зарыдал».

·

Какой

это художественный приём и для чего использовал его писатель?

(Писатель

использует художественный приём — олицетворение, чтобы показать, что дом, как

человек – живой)

Николай Николаевич всегда

«почему-то ночью зажигал свет во всех комнатах». «Ночью дом был как свеча в

непроглядной мгле».

·

А

это какой художественный приём и для чего использовал его писатель?

(Как свеча – это

сравнение, которое помогает понять, что этот дом – своеобразный маяк,

помогающий людям найти дорогу в кромешной тьме)

·

Итак,

перед нами необыкновенный дом. Как вы думаете, какие люди могли жить и живут в

этом доме?

(В таком могут

жить только необыкновенные люди, непохожие на других).

Да, вы правы. Взять хотя бы Николая

Николаевича и его внучку Лену.

— Найдём и прочитаем отрывки,

которые свидетельствуют о том, что Николай Николаевич не был похож на других

горожан.

·

Что

вы скажете о Николае Николаевиче?

(Это бескорыстный,

благородный человек)

И ребятам, живущим в городке,

наверное, впоследствии стало стыдно, что они дали Николаю Николаевичу прозвище

Заплаточник и считали его жадным человеком. А он все свои деньги тратил на

картины, которые потом подарил городу.

А внучке Николая Николаевича – Лене

Бессольцевой – ребята, как только она появилась в их классе, дали обидное

прозвище Чучело.

·

Почему

Лену Бессольцеву ребята прозвали Чучелом?

(Она нескладная,

рот до ушей хоть завязочки пришей, платье у неё похоже на маскировочный халат.

Особенно это бросается в глаза, если сравнить Лену с одноклассницей Шмаковой –

настоящей красавицей в новеньком платье, сшитом по фигуре)

·

Есть

ли прозвища у других ребят? Правильно ли называть человека по прозвищу,

особенно если оно обидное? О чём это говорит?

(У других ребят

тоже есть прозвища. Например, борца за справедливость Миронову называют

Железной Кнопкой, Тольку за его рыжие волосы – Рыжим, есть ещё Лохматый,

который считает, что главное – это физическая сила.

Называть человека

по прозвищу, особенно, если оно обидное – это значит проявлять неуважение к

человеку. Прозвище унижает человека и говорит о жестокости окружающих.)

Одноклассники не только дали Лене

обидное прозвище, но и объявили ей бойкот.

·

За

что одноклассники объявили Лене бойкот?

(Весь класс ушёл с

урока в кино. Об этом стало известно классному руководителю Маргарите Ивановне.

Коллективный проступок был строго наказан: ребят не взяли на экскурсию в Москву,

снизили оценки по поведению.

Лена случайно

услышала, как Димка Сомов рассказывает учительнице о виновниках происшедшего.

Класс желает знать, кто предатель, чтобы наказать его презрением. Тогда Лена

решила взять вину на себя – созналась в том, чего не совершала, что это она

выдала одноклассников.)

·

Почему

Лена взяла вину на себя?

(Она взяла вину на

себя, потому что пожалела своего друга Димку. Лена уверена, что Димка

признается, не допустит, чтобы ребята обрушили ярость и гнев на неё.)

·

Почему

Димка не вступился за Лену, не сознался в содеянном? Можно ли назвать его

трусом? Найдём и зачитаем отрывки из повести, которые подтверждают ваш ответ.

(зачитываются отрывки,

в которых говорится о том, что Димка Сомов:

1. не трус

2. трус

3. мнение

самого Димки по этому поводу)

·

Так

какой человек Димка?

(Димка смелый,

когда не чувствует опасности. Если ему грозит опасность, он спрячется, предаст.

Он трус. Трусость рождает из него подлеца.)

Но рядом с ребятами есть старший

друг, мудрый человек. Это классный руководитель Маргарита Ивановна.

·

Почему

Маргарита Ивановна не пришла на помощь ребятам, не помогла разобраться в конфликте?

Он же слышала слово «бойкот», она должна была насторожиться.

(Маргарита

Ивановна собралась выходить замуж, она счастлива и не замечает несчастья

других. Собственное счастье заслонило от неё несчастье её учеников. «Всё-всё

забыла из-за собственного счастья», — будет потом корить она себя за эгоизм.)

Особое место в повести занимает

эпизод «Сожжение чучела». Ребята придумали, как наказать Лену за предательство.

— Давайте послушаем выразительное

чтение отрывка «Сожжение чучела».

«Я пришла на костёр одним

человеком, а встала с земли навстречу Димке совсем другим», — говорит Лена.

·

Что

изменилось в ней после сожжения чучела? Сравним, какая Лена была до этой

истории и какой стала после. Димка опять обещает Лене рассказать ребятам всю

правду, защитить её. А Лена? Верит она ему?

(Лена была открытая,

доверчивая, а стала суровая, замкнутая, перестала верить людям)

·

Можно

ли сказать, что Лена стала, как и все ребята, жестокой, подлой? Почему она

остриглась наголо?

(Лена осталась,

несмотря ни на что, самим собой, не похожей на других. Потому она и остриглась,

чтобы не быть похожей на своих жестоких и подлых сверстников. «Какие вы

красивые! – говорит им Ленка. – А я – чучело! Резко сдёрнула шапочку, открывая

всему миру свою остриженную голову. – Чучело! – Ленка похлопала себя по голове.

– И рот до ушей, хоть завязочки пришей».)

— Найдите в тексте ещё

подтверждение тому, что Лена не изменилась.

·

Какие

её слова в конце повести об этом говорят?

(Она отказалась

поддержать бойкот Сомову, который ребята решили объявить после того, как

узнали, что предала их не Лена, а Димка. «Я была на костре,- говорит Лена. – И

по улице меня гоняли. А я никогда никого не буду гонять… И никогда никого не

буду травить. Хоть убейте»!)

Её слова перекликаются со словами

Николая Николаевича: «Зачем зря мучить людей, зачем над ними издеваться и

выворачивать и без того слабые их души наизнанку, если даже они виноваты. Можно

презреть, наказать, помочь, но мучить нехорошо, стыдно, нельзя. Это ожесточает

человека. Надо быть милосердным». «Знаешь, что такое милосердный? Это

человек, у которого «милое» сердце. Доброе, значит».

Итак, окружающие люди не могут

изменить Лену и Николая Николаевича, сделать их подлыми, жадными, жестокими.

·

А

Лена и Николай Николаевич могут изменить окружающих людей, сделать их духовно

богаче? Вспомним слова Лены, обращённые к одноклассникам: «Честно говоря, жалко

мне вас. Бедные вы, бедные люди». Какую бедность имела в виду Лена?

(Бедность не в

смысле отсутствия денег, материальных благ. Нет. Лена имела в виду бедность

духовную, безнравственность.)

— Найдите в тексте отрывок, который

свидетельствует о том, что в душах одноклассников Лены произошли изменения.

Итак, милосердие даром не проходит,

оно обязательно находит отклик в душах людей, потому что в каждом человеке,

даже самом злом, жестоком, живёт жажда человечности, доброты.

·

На

чём тогда держится мир? Как отвечает на этот вопрос писатель Железников? Раз в

жестоких одноклассниках Лены пробудилось в конце концов милосердие?

(Мир держится на

милосердии, доброте.)

·

А

где истоки этой доброты? Откуда милосердие в Николае Николаевиче и Лене?

Вспомните: их дом напоминает маяк, помогающий людям найти дорогу во мгле.

Вспомните, как всех поражает то, что Ленка очень похожа на Машку с картины. На

знаменитую Марию Николаевну Бессольцеву, которая всю свою жизнь посвятила

людям. «Я её хорошо помню. Она жила в твоей комнатке… Когда она умерла, её

хоронил весь город», — говорит дедушка Лене.

(Истоки

доброты человека – в родном доме, близких людях.)

Вот откуда мы черпаем

доброту, милосердие.

Что надо делать,

чтобы пробудить милосердие в людях? Здесь мне хочется обратиться к вашим

сочинениям, в которых я нашла ответы на этот вопрос:

— Надо учиться

прощать, уступать.

— Надо

посмотреть на себя со стороны и в конце концов самому захотеть стать добрее и

лучше.

— Надо

помогать людям, уважать их, быть культурными.

— Надо

стараться всем людям делать только хорошее.

— Не надо

быть эгоистами, надо думать не только о себе, но и о других.

— Надо

меньше завидовать другим людям, больше общаться с друзьями.

— Надо

всем людям научиться прощать, создавать гармонию, радоваться жизни.

А обобщает все ваши рассуждения вот

такое мнение вашего одноклассника:

— Людям нужно

быть добрее друг к другу.

И ещё — хотелось бы выделить такое

мнение вашего одноклассника:

— Людям надо

много заниматься спортом и читать книги.

Не знаю, как насчёт спорта, а

насчёт книг я полностью согласна: хотите стать добрее, читайте больше умных,

добрых книг. Именно книги учат нас добру, милосердию.

Этим призывом — читать больше

добрых книг — я и хочу закончить наш сегодняшний разговор.

Использованная

литература

1. Вокруг

тебя — мир… Книга для ученика 6 класс. М: Наука/Интерпериодика, 1999г.

2. Чепурная

О.Н. На чём держится мир? Литература в школе, 2005г. № 7

Урок

внеклассного чтения по повести В. К. Железникова «Чучело»

«Они же чудики, а мы обыкновенные…»

7 класс

Вид урока:

·

эвристическая беседа, модифицированная

приемами образовательной технологии РКМЧП (Развитие критического мышления через

чтение и письмо)

Цель:

·

определить сущность

понятия героя-чудика у В. Железникова

Задачи:

·

развивать умение

критически мыслить

·

способствовать

формированию нравственной позиции учащихся

·

способствовать развитию

внимания к художественной детали

·

продолжить работу по

развитию диалогической речи учащихся

Оборудование:

·

видеофильм Р.Быкова

«Чучело»

·

репродукция иконы с

изображением святого Николая Чудотворца

Ход урока

1.

Фаза

вызова.

Вступительное слово учителя.

Сегодня мы продолжаем разговор о повести В.К.

Железникова «Чучело», книги, которая будоражит мысль и чувства, которая никого

не оставляет равнодушным, заставляет сопереживать.

В финале повести один из героев произносит слова: «Они

же чудики, а мы обыкновенные…»

Запись темы урока. Постановка цели.

Кто же такие «они»? (Ленка Бессольцева, ее

дедушка).

А «мы»? (одноклассники)

Какое слово в этой цитате несет основную смысловую и

эмоциональную нагрузку? («чудики»)

Попытаемся выяснить, кто же такие «чудики»? Чем чудики

отличаются от других?

Подберем однокоренные слова к этому слову. (Чудесный,

чудак, чудеса, чудище, чудотворец, чудной). Запись учителем на доску по мере

называния.

А теперь синонимы. (Необычный, странный, отличающийся

от других, неординарный, поразительный, не от мира сего). Те, кого обыватели

называют «дурочками».

Именно такими не от мира сего, непохожими на них

кажутся обыкновенным людям Ленка и ее дедушка. Уже при первом своем появлении в

городке жителям они предстают чудаками.

Почему? (Ленка «не уставала удивляться странностям

жизни: грачи улетали, чтобы обязательно вернуться, паром вытаскивали из воды,

чтобы весной опустить на реку; деревья опадали, чтобы снова обрасти молодыми и

крепкими листьями. Вот такая у нее была славная и интересная жизнь».

А дед тратит все сбережения, свою пенсию на картины

древнего предка, крепостного художника, а сам, Заплаточник, ходит в старом,

поношенном пальто).

И мы чувствуем уже с самого начала, что в этих героях

есть какое-то чудо, искра Божья.

Попробуем разглядеть: какое это чудо?

2.

Фаза

реализации.

Беседа с учащимися.

Использование в беседе приема «Толстые и тонкие вопросы»

От чьего лица ведется повествование? (от лица автора и

самой Ленки).

Почему автор «заставляет» героиню переживать эту

трагедию, заново мучиться, рассказывать? (Бессольцева словно второй раз

переживает ту же жизнь, переосмысляет все. Высший суд – внутри человека! Она в

новом свете увидит и себя, и Димку Сомова.)

Мы постепенно знакомимся с участниками событий, отзвук

которых, «как колокольный звон, долго еще носился над городом, отзываясь

по-разному в жизни тех людей, которые были в них замешаны…»

Одни из главных участников этих событий – шестиклассники,

ваши ровесники. Мы познакомились с ребятами на прошлом уроке. Железников

говорит о каждом из них: о том, каковы их жизненные принципы, как они держат

себя, говорят, как выглядят, даже как смеются.

Л. Толстой говорил: «Улыбка скажет о человеке все.

Добр или зол, умен или нет, красив ли – все покажет».

В. Железников внимательно следит за улыбками своих героев.

Индивидуальное задание. Ученица выбрала из текста повести описания

улыбок разных героев. Угадайте, чья:

ü «коротко засмеялась, как кнутом щелкнула» (Миронова)

ü «зашелся мелким смехом от собственного остроумия»

(Рыжий)

ü «странная многозначительная и таинственная улыбка»

(Шмакова)

ü «противно хохотнул» (Валька)

ü «коротко засмеялась, будто колокольчик, звякнул и упал

в траву» (Ленка Бессольцева)

ü «жалкая улыбочка ползла по губам» (Димка Сомов)

А еще Ленка, сравнивая Димку со скульптурой «Уснувший

мальчик», отмечает, что у уснувшего мальчика улыбка испуганная, а у Сомова –

надменная.

Именно смех, язвительный, злой, нехороший,

настораживает нас в сцене встречи Ленки одноклассниками.

Как они ведут себя? («выкаблучиваясь каждый на свой

лад», пытаясь перещеголять друг друга в бесцеремонности и наглости; они смеются

над ней. И слово за слово, невзначай появляется прозвище Чучело.)

Обратите внимание на доску, где записаны значения

слова «чучело»:

1.

Фигура животного из

набитой чем-нибудь шкуры его.

2.

Пугало для птиц в виде

куклы наподобие человека.

3.

О грязном, небрежно одетом

и т. п. человеке.

В каком значении используется это слово? Какое

страшное, мертвое, бездуховное, безнравственное прозвище!

А Ленка как ведет себя? (тоже начала смеяться).

Почему? (она доверчивая, открытая; думала, что они просто веселые люди; как

новенькая хотела понравиться).

В чем она начала подыгрывать им и за что потом будет

винить себя? (Ленка поддалась, поддакнула им, отступила: предала дедушку,

смеялась над Рыжим… И в этом начало ее трагедии).

С этого момента конфликт развивается по нарастающей.

Очень часто на вопрос взрослых: «Что у вас тут происходит?» — ребята отвечают:

«Мы играем».

Использование приема «Ассоциации». С чем ассоциируется у вас слово «игра»? (детство, веселье, радость. Ассоциируется

с чем-то светлым, хорошим, беззаботным).

А какое определение можно подобрать к этому слову в

повести Железникова? (жестокие, страшные, недетские). Согласитесь, несочетаемые

слова. И в этот момент герои перестают быть «обыкновенными детьми». Как

называет их автор теперь? («стая»).

Каковы правила их игр? (сильный подавляет слабого).

Каковы же эти страшные игры? (игра-бойкот,

игра-травля, игра-сожжение чучела). Эти страницы в повести самые напряженные,

драматичные…

За что они гоняют, как зайца, Ленку Бессольцеву? (за

предательство, но и за то, что она не такая, как все, не похожая на них).

Чем же она не похожа на них? (своим внешним видом:

одноклассники видят у нее только «маскировочный халат», «улыбку до ушей». И

лишь дедушка сумел увидеть то, как преображалось ее лицо, каким открытым оно

становилось, когда она улыбалась: «на лице ее жила ни на что не похожая, одной

ей данная улыбка…» А сам автор, описывая внешность героини, подмечает

ангельскую деталь в ее облике: на спине у нее «торчали, как крылышки,

лопатки», а взбегая вверх по улице, она «словно делала разбег, чтобы взлететь

в небо»).

Железников отмечает еще одну выразительную деталь в ее

портрете. Какую? (глаза).

Индивидуальное задание. Ученица выбрала из текста повести описания глаз Лены. Послушаем.

ü «большие, печальные»

ü «вдохновенные»

ü «восторженные»

ü «глаза, которые то затухали, как облитые водой горящие

угли, то вновь пламенно и неожиданно вспыхивали»

Какие эпитеты, необычные сравнения использует автор

для описания глаз героини, зеркала души человека!

С кем сравнивает Ленку Николай Николаевич? (С Машкой) В чем

сходство? (Такое же лицо милое, лик святой, жертвенница, святая душа, такая же

светлая (не случайно дает автор такое имя своей героине, в переводе с

греческого обозначающее «светлая, ясная»), человек с искрой Божьей в душе).

Почему Димка Сомов сравнивается со скульптурным

изображением, а Лена Бессольцева — с портретом? (камень холодный, бездушный, а

портрет сделан красками, что-то живое чувствуется в картине).

Особенно ярко эта оппозиция «холодность- теплота» проявляется

во взаимоотношениях Ленки Бессольцевой и Димки Сомова.

Как по отношению к Ленке поступает Сомов? (как

предатель, подлый и малодушный человек). Что такое «малодушие»? (отсутствие

твердости духа, мужества, решительности). Что страшнее: жестокость Железной

Кнопки или подлость Димки Сомова? (подлость Сомова, она скрытная, исподтишка).

Был ли миг, когда Сомов мог еще спасти в себе человека?

(«Димка стоял около чучела, низко опустив голову. Я замерла – ждала в последний

раз! Ну, думала, он сейчас оглянется и скажет: «Ребята, Ленка ни в чем не

виновата…Все я!») И Ленка ждала, надеялась, ибо обладала удивительной

способностью даже «в падшем человеке разглядеть мгновение величия».

Но именно он поджигает чучело…

Каким Сомов показался тогда Бессольцевой? («маленьким

безголовым поджигателем». Какая выразительная деталь!)

С уроков истории вы знаете, что сожжение на костре

пришло из древности, но особенно ярко запылали костры во времена инквизиции.

Жгли тех, кто мыслил по-другому:

Немногих, поникавших в суть вещей

И раскрывавших всем души скрижали,

Сжигали на кострах и распинали,

Как всем известно, с самых ранних дней.

И. Гете

Посмотрим на этот драматический эпизод сожжения чучела

глазами режиссера Ролана Быкова: как он передает реакцию всех присутствующих.

Просмотр кинофрагмента «Сожжение чучела» (6 минут).

Что изменилось в Ленке после сожжения чучела? (она

ушла с костра совсем другим человеком, обновленным, прошедшим через страдание;

она почувствовала силу, решимость. Но даже тогда она ничего не рассказала

ребятам…)

Полная этой решимости, Лена, остриженная, приходит на

день рождения к Сомову. (Глава XII). Почему Железная Кнопка тогда признала ее,

за что зауважала Бессольцеву? (она признала в ней силу. Сила столкнулась с силой!)

Какая же это сила? (сила духа, сила распахнутого

сердца, доброты и всепрощения).

Что почувствовали одноклассники Лены в день ее

отъезда? («неловкость»). Какое значение имеет это слово в данном контексте?

(стыдливость, совестливость). Но в этом им еще трудно признаться перед другими

и даже перед собой.

Поэтому они и не поняли поступка Николя Николаевича:

как можно подарить городу дом, да еще с бесценными картинами? «И весь класс

ахнул. ‹…› И то, что теперь дом Бессольцевых принадлежит городу, произвело на

них ошеломляющее впечатление. Они с восторгом и с большим удивлением смотрели

на Ленку, как на человека, имеющего отношение к чему-то им непонятному, но чудесному».

И даже в имени и отчестве дедушки ощущается какая-то

связь русского человека с чудом, творимым святым любимым в народе Николаем

Чудотворцем, на которого надеялись тысячи лет, которого почитают и ныне.

Учитель обращает внимание на репродукцию иконы с изображением Николая

Чудотворца.

«И тоска, такая отчаянная тоска по человеческой

чистоте, по бескорыстной храбрости и благородству все сильнее и сильнее

захватывала их сердца и требовала выхода. Потому что терпеть больше не было сил»,

— эти заключительные строчки повести вселяют веру в то, что ребята станут более

чуткими и терпимыми по отношению к людям, которые отличаются от других,

странных и непохожих на них – чудиков.

3.

Фаза

рефлексии.

Итоги урока.

Кто же такие чудики? Какими качествами наделяет

их Железников?

Использование приема «Незаконченное

предложение» (Чудики — это

люди, обладающие удивительно искренней душой, чуткие, живущие для других, с

невероятной самоотдачей, предельной преданностью и открытостью).

Сам писатель признавался: «В жизни я люблю людей со

странностями… Таких людей с незапамятных времен в народе окрестили чудаками.

Они живут как бы впереди других, принимая на себя и свои, и чужие беды. Им

порою бывает мучительно больно, они страдают, их унижают, но они истинно живут,

потому что перед ними открыты настоящие ценности мира».

На уроках литературы мы уже встречались с героями,

которые не похожи на других (вспомним хотя бы гадкого утенка из сказки Х.К.

Андерсена), а впереди, в старших классах, у нас встреча с писателем В. Шукшиным

и целой галереей его персонажей с чудинкой, обладающих удивительно

непосредственной, как у детей, душой, которая мучается вопросами вселенского

масштаба…

4.

Оценивание

работы учащихся.

5.

Домашнее

задание.

Использование приема «Сочинение от первого

лица». Письмо от имени

любого одноклассника Ленке Бессольцевой. Последние слова повести «Чучело,

прости нас!» — первые слова письма.

Диалог продолжается!

Когда я вдруг натыкаюсь в своих исследованиях на препятствие, иногда там, где, казалось бы, должно было всё пройти просто, без сучка и задоринки, я понимаю, что вышел на новую информацию, на новую тему. Так произошло и с работой над анализом фильма «Чучело» (СССР, 1983). Я думал, что это будет всего лишь ещё один фильм про школу. Но получилось по-другому. Пришлось ещё раз пытаться сформулировать, что же такое искусство, и что ему противопоставлено.

Два вида искусства

Первоначально я разбил всё, что понимается под искусством на 2 области: собственно искусство и шоу-бизнес. Под искусством я подразумевал то, что художник, автор произведения, изображает, проникая в тонкие информационные слои Вселенной. Он как ясновидящий, видит некие образы, структуры, которые и становятся основой произведения. Конечно, сначала извне появляется сюжет, герои. Они могут быть взяты из прочитанного, подсказаны друзьями, коллегами, навеяны какими-то новостями из газет, наблюдениями из жизни. Сюжет задаёт работу подсознанию. Сны, видения, какие-то фрагменты рождаются уже сами собой, как озарения, вспышки. Автор сам не всегда может объяснить, почему именно так он распорядился судьбой героев, а не иначе. И так рождается искусство. И только потом после завершения процесса создания произведения автор будет думать, как его преподнести публике. Как его продать, как на нём заработать. «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать».[1]

Шоу-бизнес построен на корысти изначально. Надо заработать на том, что создаёшь. Этот посыл начален. Он запускает все остальные механизмы. Поэтому сам продукт создаётся с учётом его конечной коммерческой составляющей. Больше всего можно заработать на страстях человеческих, то бишь инстинктах. Секс, интриги, скандалы, криминал, еда, роскошь. Вот тот реквизит, который будет задействован. Его масштаб будет зависеть от норм морали общества. Если советское общество рассматривало секс и пошлость неприемлемым в литературе, кино, театре, то такие сцены отсутствовали. Да и самого понятия шоу-бизнес в советском искусстве не было. Но был идеологический заказ со стороны государства. И вот это то, что стало, в моём понимании, третьей разновидностью искусства. Пропаганда. И история советского кинематографа показывает, например, что до середины 1950-х годов в СССР никаких других фильмов, кроме пропагандистских не существовало. Все они были построены на принципе воспевания советского образа жизни, выявления недостатков, порочащих советский строй, создания образа идеального советского человека труда. И не только кинематограф был жертвой идеологического давления. Вспомним ныне забытое Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) 1946 года

«О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению»[2], где прямо говорится, что «…советский театр может выполнить свою важную роль в деле воспитания трудящихся только в том случае, если он будет активно пропагандировать политику советского государства». Со смертью Сталина сменилась концепция, ослаб идеологический контроль над искусством. И сразу же событие: в 1957 году на экраны страны выходит фильм «Летят журавли»[3]. А в 1958 году он становится призёром Каннского кинофестиваля. О советском искусстве заговорили в мире.

Но сейчас, после фильма «Чучело» я снова свожу всё, что понимается под искусством к двум основным категориям. То, что противопоставлено искусству сегодня, всё это можно назвать пропагандой. Почему? Шоу-бизнес и идеологическая продукция имеют общие корни. Корысть. Всё, что мы создаём с корыстной целью, является пропагандой наших целей, ценностей, взглядов. Шоу-бизнес пропагандирует жизнь в обществе потребления, создаёт привлекательные образы пошлости, грубой силы, богатства, сексуальности, криминального мира, красивой сытой жизни и т.д. Идеологи же любого «изма» будут пропагандировать ценности определённой общественной группы, продвигать те свойства человека, которые нужны данной группе, строю, обществу и его морали. И человек, исповедующий некие ценности, религиозные взгляды, мировоззрение, взявшись за перо или камеру, будет создавать своё представление о мире, пропагандировать свои идеалы.

«Пропаганда – это навязывание определенной идеологии, активное воздействие на политическое мировоззрение людей. Тем же самым занимается и реклама – только не в политике, а в коммерции. И в том, и в другом случае необходимо создать идеологический продукт, призванный «продать» идею или товар… тот, кто делает пропаганду, знает результат. Заранее известно, к чему нужно придти. Я результата не знаю. Мне интересно узнать впоследствии, к чему я приду в процессе создания фильма.» [4]

Вот это я и увидел в фильме «Чучело». Пропаганда.

Немного истории

100 лет назад в России произошла революция. Но это не только переворот и смена власти. Это смена всех ориентиров, целей, разрушение существующего государства. В 1917 году российское государство перестало существовать. Взяв власть в свои руки, большевики отказали значительной части российского общества в участии в жизни страны. Военная элита, дворянство, промышленники, многие чиновники и вообще большая армия специалистов потеряли свой статус, потеряли возможность влиять на судьбу страны. Кто-то уехал навсегда из России, кто-то остался не у дел, а кто-то не согласился с существующим положением и стал воевать с новой властью за восстановление своих прав. Началась гражданская братоубийственная кровопролитная война. Но по её окончании молодой республике для строительства нового государства потребовались кадры. И военные и гражданские. Кто будет строить вооружённые силы, правоохранительную систему, кто будет восстанавливать производство, охранять культурные ценности страны? Стали возвращать в экономику старые профессиональные кадры царской России, использовать элиту Российской империи. Но привлекая спецов, с людей брали подписку в том, что они не будут идти против советской власти. Они оставались под бдительным контролем, им часто не доверяли, они находились в униженном и стеснённом положении. А их мнение как экспертов не всегда было воспринято с должным уважением. Где-то в глубинах своего подсознания они не чувствовали себя полноценными членами общества. Гражданская война на полях сражения закончилась, но она продолжалась в поле информационном и даже на бытовом уровне. В стране шла постоянная борьба за власть. А в этой борьбе часто те, кто считался «сочувствующими», «попутчиками», становились разменной монетой. Репрессии 37-го и прочих годов били и по этим людям. Но вспомним, что это были люди хорошо образованные, культурные, думающие, имеющие на многие вещи своё собственное мнение. Суть была только в том, что власть делала ставку на коллективное мышление, на централизацию принятия решений, и человек, имеющий свой особый взгляд, но не пользующийся поддержкой большинства, казался опасным, потенциальным врагом. «Кто не с нами, тот против нас» [5]. Только начиная с конца 1950-х годов уже перестали физически уничтожать инакомыслящих. Оттепель высветила потомкам этих людей надежду, что их голос будет услышан, что их творческий потенциал не будет оставаться только в их мыслях, дневниках и проектах. Но потом дверка свободомыслия стала закрываться. И наступило время официального «единодушия» и «единогласности». Время родило новое явление, вышедшее из 60-х: диссидентов. Сейчас принято критиковать этих людей. Но это не совсем справедливо. Это были, в основном, люди талантливые, имеющие свой взгляд на вещи. Но именно в этом им и отказывали. Одно дело, обычный человек выражает своё частное мнение, известное узкому кругу людей, а другое, когда талантливый человек может создать широкий общественный резонанс. Власть почувствовала в этом для себя опасность. И государство боролось с такими людьми, хотя они изначально не были врагами своей страны. Они просто предлагали пути реформ, пути изменения догматического социализма, который, действительно, уже начинал тормозить развитие общества. Если бы партийная верхушка готова была меняться, то сделала бы этих людей своими союзниками. Но нет. Их исключали из партии, смещали с занимаемых постов, не публиковали, объявляли сумасшедшими, высылали из страны. А результатом было то, что помощь этим людям (в своих корыстных, естественно, целях) оказывали западные СМИ и силы, которым было выгодно подорвать авторитет СССР в мире. Конечно, результатом этого явилось то, что диссиденты раскачивали лодку. А многие советские люди (передовая думающая часть) прислушивались к тому, что вещали «западные голоса». Ведь двоемыслие стало нормой жизни таких людей. В официальной своей жизни они ходили на демонстрации, выступали с высоких трибун с красивыми обязательствами, писали книги о науке, культуре, где в предисловиях ссылались на классиков марксизма-ленинизма, а в домашней обстановке обсуждали недостатки советской действительности, рассказывали анекдоты о членах Политбюро. Власть же создавала жанр сатиры, чтобы люди могли выпускать пар недовольства, посмеяться. Но над кем? Над нерадивым хозяйственником, слесарем, выпускником кулинарного техникума. Но никогда объектом насмешек не был партийный работник. «Богов» обсуждать было нельзя. И люди приучились думать одно, говорить другое, делать третье, смеяться громко над обывателем, тихо над властью. И постепенно переставать верить в светлое будущее и в своё государство.

И вот таким внутренним диссидентом и был Ролан Быков. Талантливый неординарный человек со светлой, во многом наивной детской душой. Он всю жизнь пытался создавать сказки, работал в детском театре, снимал фильмы для детей и сам снимался в таких фильмах. Но он был потомок вот таких именно людей (не обязательно по родству, а по воспитанию и восприятию мира), которым в своё время было отказано в праве иметь собственное мнение. У него была душа человека, имеющего обиды на судьбу. И эти свои обиды он выражал через искусство. То есть, его искусство было пропагандой. И это ярко выразилось в фильме «Чучело».

Если кто-то хочет в этом убедиться, может прочитать его публикацию в журнале «Юность». Она называется «До и после «Чучела»[6]. А я буду приводить некоторые выдержки оттуда.