Я учусь в шестом классе, и, конечно, очень хочу окончить среднюю школу. Без среднего образования не обойтись, это понятно. В школе мы постигаем основы всех необходимых знаний: родного языка и литературы, алгебры и геометрии, биологии, физики и химии, астрономии, истории и правоведения, многих практических умений на уроках труда, разных для мальчиков и девочек. Но недавно мы с друзьями спорили: все ли школьные предметы нам надо изучать и обязательно ли нужно получать высшее образование? Ведь сейчас очень многие люди работают, имея очень узкую специализацию или совершенно не по той специальности, которая указана у них в дипломе, говорили мне мои одноклассники. Зачем математику тонкости русского языка, а историку – основы химии? Я не согласна с моими друзьями.

Образованный человек не может обладать широкими знаниями и не знать самого элементарного. Без базы, которую дает школа, невозможно получить высшее образование. Да и высшее образование подразумевает очень широкий спектр знаний: и в гуманитарных, и в технических вузах, кроме основных предметов, изучают многие другие: историю и философию, логику и экономику, родной язык и иностранные языки. Все науки тесно связаны друге другом, и нельзя быть отличным специалистом, не зная основного и того, что так или иначе соприкасается с той областью знаний, в которой ты хорошо ориентируешься. Сейчас очень много техникумов и вузов, которые выпускают немало самых разнообразных специалистов, на рынке труда даже переизбыток некоторых профессии. Работу найти не всегда легко и никогда не знаешь, чем тебе придется заниматься в жизни. Поэтому я считаю, что человек должен обладать самыми разнообразными знаниями и умениями – от шлтья и вязания до сложных химических опытов, от элементарной работы по дому до проведения научных исследований.

Знания за плечами не носить, они всегда, рано или поздно, понадобятся. Дома всегда должны быть энциклопедии и справочники, словари и учебники, всегда нужно интересоваться новым.. Каждый человек, по моему мнению, должен уметь дел атъ любую работу, не разделяя ее на женскую и мужскую. И поэтому нам необходимо внимательно изучать все школьные и университетские предметы, ведь без некоторых нюансов не может быть полного и целостного восприятия какого-то вопроса, что-то можно упустить. Я не согласна со словами шуточной детской песенки «Чем больше знаешь, тем больше забываешь». Наоборот, чем больше знаешь, тем больше информации ты можешь запомнить, тем шире круг тех знаний, которыми ты владеешь, и тем легче в глубинах своего подсознания ты можешь найти необходимые сведения. Знания не тяжелы, их за плечами не носить, но ими можно и нужно пользоваться в своей жизни – и когда учишься, и когда будешь работать, без этого не обойтись.

Наверное, нет ученика, который бы за время своего пребывания в школе не задавал себе вопрос: зачем нужно учиться? И ответы на этот вопрос, конечно же, как и сами ученики, разные: от «вообще незачем» до «конечно же, нужно». Зависят ответы и от настроения, и от успехов или неудач ребят в то время, когда этот вопрос был задан. От рождения до последних дней человек решает множество задач, которые ставит перед ним жизнь. Решая их так или иначе, он пытается осуществить мечту: научиться управлять своей жизнью. В наше время для этого надо вооружиться и овладеть системой самых современных знаний в сферах физического и интеллектуального развития. И основа этого развития человека закладывается как раз в школе. Ведь ежедневная учеба в школе, помимо усвоения знаний по математике, физике, языкам, литературе, приучает к прилежанию, трудолюбию, терпению. А учиться без труда и терпения невозможно, это знает каждый.

Примеры этому мы можем найти, оглянувшись вокруг. Разве для кого-нибудь секрет, что больше и лучше успевает тот, кто больше делает? А делает потому, что у него больше интересов – например учеба в школе, занятия танцами, спортом, различные кружки. Труд вообще и труд школьника – явления одного и того же порядка. Если человек привык нерешенную задачу, ту, что у него не получилась дома, списывать на подоконнике в школе, то вряд ли можно ожидать, что он доведет до конца любое дело, которое у него не получилось сразу. А труд – одна из первых ступеней любой деятельности, как и любого успеха.

Детство и юность – возраст, когда человек открывает самого себя, а помогает ему в этом знакомство с первыми областями приложения своих способностей – школьными предметами. В этих поисках – огромный смысл: каждый человек может раскрыть свои реальные, но пока еще не выявленные возможности. Например, если у тебя склонность к изучению точных наук (математики, физики или химии), то, возможно, это станет определяющим при выборе будущей профессии – экономиста, бухгалтера, ученого. А это позволит определить свою жизнь на многие годы вперед. Ученики в школе не только овладевают знаниями, как чаще всего они сами о себе думают, но и пробуют себя в той или иной сфере деятельности.

В том, как найти себя, школьникам всегда помогут учителя – это собеседники, которым ты можешь доверять, опытные, знающие люди. Их основная задача – обсудить с тобой необъятный круг вопросов, заключенных в проблеме, помочь найти себя, стать в будущем хорошим человеком и высококлассным специалистом в выбранной профессии. Нет на свете человека, который мог бы сердиться на природу, что она его обделила, у каждого человека – широкий, в основном одинаковый, набор задатков и способностей, нужно только научиться их находить и развивать. Поэтому каждый человек может овладеть любым делом, любой профессией, но только определив свои склонности к какому-то определенному занятию, изучая предмет в школе, можно добиться настоящего успеха в жизни.

Хорошее сочинение? Тогда в закладки – » Сочинение на тему: Зачем нужно учится . Это нужно, ведь не потеряешь!

Содержание интересных новостей

Новые сочинения:

Правила написания сочинений. Основные требования, предъявляемые к сочинениям

Сочинение с описанием: Наш спортзал

Удачи нам, Новые учителя Новой школы

Борьба добра и зла в трагедии Гете «Фауст»

Сочинение-миниатюра «Известный философ»

Ïðîâåðî÷íûé FAQ

Ïðîâåðêà òåëåâèçîðà ïåðåä ïîêóïêîé

Çàëèâêè äëÿ ïðîâåðêè FULL HD òåëåâèçîðîâ (ñ ðàçðåøåíèåì 1920 x 1080) ìîæíî ñêà÷àòü çäåñü

Çàëèâêè äëÿ ïðîâåðêè Ultra HD (4K) òåëåâèçîðîâ (ñ ðàçðåøåíèåì 3840 x 2160) íàõîäÿòñÿ òóò

Ðàñïàêóéòå ñêà÷àííûé àðõèâ è ñîõðàíèòå ñîäåðæèìîå íà USB-íàêîïèòåëü (ôëåøêó).

Âñòàâüòå ôëåøêó â USB-ïîðò òåëåâèçîðà, âûáåðèòå ñ ïîìîùüþ ïóëüòà òåëåâèçîðà íóæíûé âõîä (USB), ïðîâåðî÷íûå çàëèâêè ìîæíî çàïóñêàòü â ëþáîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.

Âíèìàíèå !

à) Ïðè ïîêóïêå òåëåâèçîðà â çèìíåå âðåìÿ ãîäà, ïîñëå äîñòàâêè äîìîé ðàñïàêóéòå åãî, íî íå âêëþ÷àéòå â ñåòü â òå÷åíèè äâóõ ÷àñîâ !

á) Ïîäêëþ÷åíèå òåëåâèçîðà ê àíòåííå, êàáåëüíîìó îïåðàòîðó èëè äðóãîé A/V òåõíèêå, íåîáõîäèìî ïðîèçâîäèòü ïðè ïîëíîì îáåñòî÷èâàíèè âñåé ïîäêëþ÷àåìîé àïïàðàòóðû !

Òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê íåîáõîäèìàÿ êîììóòàöèÿ áóäåò âûïîëíåíà, ìîæíî ïîäêëþ÷àòü òåëåâèçîð è êîììóòèðóåìóþ àïïàðàòóðó ê ðîçåòêàì ýëåêòðîïèòàíèÿ

1. Ïðîâåðêà òåëåâèçîðà íà íîâèçíó

à) Íîâûé òåëåâèçîð äîëæåí èìåòü çàâîäñêóþ óïàêîâêó. Ïóëüò, ïîäñòàâêà è ïðî÷èå àêñåññóàðû äîëæíû áûòü çàïàêîâàíû. Ïðîâåðÿéòå ïîëíîòó êîìïëåêòàöèè;

á) Îñìîòðèòå òåëåâèçîð íà ïðåäìåò ïîâðåæäåíèé, öàðàïèí, ïîòåðòîñòåé è ïðî÷èõ ñëåäîâ ýêñïëóàòàöèè. Çàòåì ïóëüò, ïîäñòàâêó;

â) Äëÿ íåêîòîðûõ ìîäåëåé ñ ïîìîùüþ ïîëüçîâàòåëüñêîãî ìåíþ ìîæíî óçíàòü, ñêîëüêî ÷àñîâ ïðîðàáîòàë òåëåâèçîð. Äëÿ äðóãèõ ýòó èíôîðìàöèþ ìîæíî íàéòè òîëüêî â ñåðâèñíîì ìåíþ.

Äàííûå î íàðàáîòêå ìîãóò áûòü îáíóëåíû, ïîýòîìó íå ñòîèò ïîëíîñòüþ ïîëàãàòüñÿ íà ýòè ñâåäåíèÿ.

Èíôîðìàöèþ ïî âõîäó â ïîëüçîâàòåëüñêîå èëè ñåðâèñíîå ìåíþ è ðàñøèôðîâêå äàííûõ äëÿ êîíêðåòíîé ìîäåëè òåëåâèçîðà ìîæíî ïîëó÷èòü â âåòêå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîèçâîäèòåëÿ;

ã) Ïî ìàðêèðîâêå íà êîðïóñå íåêîòîðûõ òåëåâèçîðîâ ìîæíî óçíàòü î äàòå âûïóñêà (ìåñÿö è ãîä âûïóñêà), ìåñòå ñáîðêè (ñòðàíà, ãîðîä) è äðóãóþ èíôîðìàöèþ;

ä) Âî èçáåæàíèå ïðîáëåì ñ ãàðàíòèåé, ïðîâåðÿéòå íàëè÷èå ÷åêà è ïðàâèëüíî çàïîëíåííîãî ãàðàíòèéíîãî òàëîíà (ãàðàíòèéíîé êíèæêè) — ñåðèéíûé íîìåð òåëåâèçîðà íà êîðïóñå äîëæåí ñîâïàäàòü ñ ñåðèéíûì íîìåðîì â òàëîíå. Äîëæíà áûòü óêàçàíà äàòà ïðîäàæè, ïðèñóòñòâîâàòü íàçâàíèå, ïîäïèñü è ïå÷àòü ïðîäàâöà. Ñðîê ãàðàíòèè äîëæåí áûòü íå ìåíüøå çàÿâëåííîãî ïðîèçâîäèòåëåì.

2. Ïðîâåðêà íà äåôåêòíûå ïèêñåëè

Çàïóñòèòå â ëþáîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè çàëèâêè ðàçëè÷íîãî öâåòà (áåëîãî, ÷åðíîãî, ñèíåãî, êðàñíîãî, çåëåíîãî) è îñìîòðèòå ñ ïîìîùüþ óâåëè÷èòåëüíîãî ñòåêëà âñþ ïëîùàäü ýêðàíà.

Äåôåêòíûå ïèêñåëè âûãëÿäÿò êàê òî÷êè, öâåò êîòîðûõ îòëè÷àåòñÿ îò öâåòà çàëèâêè.

Êàê ìîãóò âûãëÿäåòü äåôåêòíûå ïèêñåëè ïðîèëëþñòðèðîâàíî íà ðèñóíêå, ôîòî 1 è ôîòî 2.

3. Ïðîâåðêà íà òèíò è áàíäèíã

Òèíò è áàíäèíã ìîæíî îáíàðóæèòü ñ ïîìîùüþ çàëèâîê áåëîãî, ñåðîãî è ñèíåãî öâåòà (èñïîëüçóéòå âñå ïåðå÷èñëåííûå çàëèâêè). Íà çàëèâêàõ ýòè íåãàòèâíûå ÿâëåíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ â âèäå íåðàâíîìåðíîñòåé ëþáîé ôîðìû (ïîëîñ, ïÿòåí, íåîäíîðîäíîñòåé, îòòåíêîâ/ãðàäàöèé è ò.ï.).

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè ïðè÷èíàìè òèíòà è áàíäèíãà ÿâëÿþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûé áðàê, ïîëó÷åííîå ïîâðåæäåíèå (ïðè òðàíñïîðòèðîâêå è äð.) èëè ÷ðåçìåðíîå óäåøåâëåíèå ïðîèçâîäèòåëÿìè ñèñòåìû ñâåòîäèîäíîé ïîäñâåòêè â íåêîòîðûõ ìîäåëÿõ — òèïîâîé ïðèìåð ïîäîáíîé ýêîíîìèè ïðåäñòàâëåí íà ôîòî 3.  ðåçóëüòàòå òàêîãî óäåøåâëåíèÿ, íà èçîáðàæåíèè ÷àñòî çàìåòíû ãîðèçîíòàëüíûå ïîëîñû-çàçîðû è ïîìóòíåíèÿ ïî óãëàì ýêðàíà (ôîòî 4).

Äðóãèì ïðèìåðîì ÷ðåçìåðíîãî óäåøåâëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå îäíîñòîðîííåé ïîäñâåòêè (êîãäà âñå ñâåòîäèîäû ïîäñâåòêè ðàñïîëîæåíû â íèæíåé ÷àñòè ýêðàíà).  ýòîì ñëó÷àå íà ìåíåå óäà÷íûõ ýêçåìïëÿðàõ íèæíÿÿ ÷àñòü èçîáðàæåíèÿ ìîæåò âûãëÿäåòü ñâåòëåå, à âåðõíÿÿ — çàìåòíî òåìíåå.

Ïðèìåð îáðàçöîâîãî ýêçåìïëÿðà òåëåâèçîðà (íå ñòðàäàþùåãî òèíòîì è áàíäèíãîì) ïðåäñòàâëåí íà ôîòî 5.

Ïðèìåðû íåóäà÷íûõ ýêçåìïëÿðîâ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ôîòî 6 (Òèíò), ôîòî 7, ôîòî 8, ôîòî 9 (âñå — Áàíäèíã) è ôîòî 10 (Êðóãîâîé Áàíäèíã — âèäåí ïîä óãëîì ê ýêðàíó).

4. Ïðîâåðêà íà óðîâåíü çàñâåòîâ

Ïðîâåðÿòü íóæíî òîëüêî LCD (ÆÊ)-òåëåâèçîðû.

Ïðîâåðêó æåëàòåëüíî ïðîâîäèòü ïðè ìèíèìàëüíî âîçìîæíîì âíåøíåì îñâåùåíèè.

Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñïëîøíîé ÷åðíîé çàëèâêè ñâåòîäèîäíàÿ ïîäñâåòêà íåêîòîðûõ òåëåâèçîðîâ ïðîñòî îòêëþ÷àåòñÿ, òåì ñàìûì ñêðûâàÿ âîçìîæíûå ïðîáëåìû. Ïîýòîìó ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü êîíòåíò, ñîäåðæàùèé ëþáûå ñâåòëûå ýëåìåíòû íà ÷åðíîì ôîíå — íàïðèìåð, ÷åðíóþ çàëèâêó ñ áåëûìè áóêâàìè (ïðèñóòñòâóåò â âûøåïðèâåäåííîì ïðîâåðî÷íîì íàáîðå), çàñòàâêó ñ áåëûì ëîãîòèïîì íà ÷åðíîì ôîíå, ñîáñòâåííîå ìåíþ òåëåâèçîðà (ñâåòëûå íàäïèñè/çíà÷êè íà ÷åðíîì ôîíå) è ò.ï.

Ïåðåä ïðîâåðêîé íà çàñâåòû æåëàòåëüíî îòêëþ÷èòü «ðåæèì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ» è íàñòðîéêè, êîòîðûå àâòîìàòè÷åñêè ïîäñòðàèâàþò ÿðêîñòü òåëåâèçîðà (óðîâåíü ïîäñâåòêè) â çàâèñèìîñòè îò âíåøíåãî îñâåùåíèÿ è êîíòåíòà.

Íàñòðîéêè, êîòîðûå ñëåäóåò îòêëþ÷èòü, ìîãóò èìåòü ðàçëè÷íûå íàçâàíèÿ (çàâèñèò îò ìîäåëè òåëåâèçîðà): «äàò÷èê îñâåùåíèÿ», «äèíàìè÷åñêèé êîíòðàñò», «äèíàìè÷åñêàÿ ïîäñâåòêà», «Smart LED», «êîððåêòîð ÷åðíîãî», «ëîêàëüíîå çàòåìíåíèå» è ò.ï.

Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ âîçìîæåí áîëåå ïðîñòîé ïîäõîä.

Êàê ïðàâèëî, â ìåíþ òåëåâèçîðà äîñòóïíî äëÿ âûáîðà íåñêîëüêî çàâîäñêèõ ðåæèìîâ èçîáðàæåíèÿ (íàïðèìåð, «Äèíàìè÷åñêèé», «Íîðìàëüíûé», «Êèíîòåàòð», «Èãðà», «Ôîòî» è ò.ï.).

Äëÿ ïðîâåðêè íà çàñâåòû (íàïðèìåð, ñ ïîìîùüþ íàøåé ïðîâåðî÷íîé ÷åðíîé çàëèâêè ñ áåëûìè áóêâàìè) ñëåäóåò âûáðàòü òîò ðåæèì èçîáðàæåíèÿ, â êîòîðîì ýòè áóêâû âûãëÿäÿò äîñòàòî÷íî ÿðêèìè (ôîòî 11). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â äàííîì ðåæèìå ïî óìîë÷àíèþ îòêëþ÷åíû äèíàìè÷åñêèå «ïðèãëóøèòåëè» óðîâíÿ ïîäñâåòêè.

Äëÿ òåëåâèçîðîâ ñ áîêîâîé ïîäñâåòêîé äîïóñêàåòñÿ ìàëîçàìåòíîå èçìåíåíèå ÿðêîñòè ïî êðàÿì ýêðàíà (íåäîñòàòîê òåõíîëîãèè).

Íà ôîòî 12 ïðåäñòàâëåí ïðèìåð íåóäà÷íîãî ýêçåìïëÿðà, ñòðàäàþùåãî ñèëüíîé íåðàâíîìåðíîñòüþ ïîäñâåòêè. Òåëåâèçîð èìååò ñåðüåçíûé çàñâåò â ëåâîì íèæíåì óãëó ýêðàíà óæå ïðè ñðåäíåì óðîâíå ïîäñâåòêè.

Ýêçåìïëÿð íà ôîòî 13 òàêæå èìååò ïîâûøåííûé óðîâåíü çàñâåòîâ, ÷åðíûé ôîí öåëèêîì âûñâåòëåí â òåìíî-ñèíèé.

Ðåçþìèðóÿ ñêàçàííîå: âñå çàëèâêè èç FAQ (êðîìå çàëèâêè äëÿ ïðîâåðêè íà çàñâåòû) ÿâëÿþòñÿ îäíîöâåòíûìè è ìîíîòîííûìè. Ïîýòîìó ïðè îòîáðàæåíèè äàííûõ çàëèâîê, íà ýêðàíå ïðîâåðÿåìîãî òåëåâèçîðà íå äîëæíî ïðèñóòñòâîâàòü çàìåòíûõ òî÷åê ïîñòîðîííåãî öâåòà, ïÿòåí, ïîëîñàòûõ îòòåíêîâ, ñóùåñòâåííîé íåðàâíîìåðíîñòè, ïîñòîðîííèõ ýëåìåíòîâ (îñòàòî÷íûõ èçîáðàæåíèé).

Åñëè ó Âàñ âîçíèêëè âîïðîñû, áåç êîëåáàíèé îáðàùàéòåñü â êîíôåðåíöèþ IXBT.com !

Âûðàæàåòñÿ îãðîìíàÿ áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè äàííîãî FAQ ó÷àñòíèêàì êîíôåðåíöèè:

vol-men, sinist@r, Gorovenko, myhnet, FQL, 1920×1080, StasChel, Ñàòóðèíåö, Skipper

ТекÑÑ: Ð. Ð§ÐµÑ Ð¾Ð². Ðом Ñ Ð¼ÐµÐ·Ð¾Ð½Ð¸Ð½Ð¾Ð¼ (оÑÑÑвок)

Ð ÑÐµÐ¼Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑÑезмеÑÐ½Ð°Ñ ÐºÐ°ÑегоÑиÑноÑÑÑ Ð² ÑÑждениÑÑ

? Ðменно ÑÑÐ¾Ñ Ð²Ð¾Ð¿ÑÐ¾Ñ Ð½Ð°Ñ

одиÑÑÑ Ð² ÑенÑÑе Ð²Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ ÐнÑона ÐавловиÑа ЧеÑ

ова в пÑедложенном Ð´Ð»Ñ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð° ÑекÑÑе.

РаÑкÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ ÑÑезмеÑной каÑегоÑиÑноÑÑи, авÑÐ¾Ñ ÑÑÑÐ¾Ð¸Ñ Ñвой ÑекÑÑ Ð½Ð° диалоге и ведÑÑ ÑаÑÑказ Ð¾Ñ Ð¿ÐµÑвого лиÑа â лиÑа Ñ

Ñдожника. ÐÐµÐ¶Ð´Ñ Ð½Ð¸Ð¼ и Ðидой пÑоиÑÑ

Ð¾Ð´Ð¸Ñ ÑпоÑ, в коÑоÑом Ðида пÑоÑвлÑÐµÑ Ð½ÐµÐ¿ÑиÑÐ·Ð½Ñ Ðº ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¿Ð¿Ð¾Ð½ÐµÐ½ÑÑ. ЧеÑ

ов показÑÐ²Ð°ÐµÑ ÑÑо на пÑимеÑе ÑиÑÑаÑии Ñ Ð¼ÐµÐ´Ð¸ÑинÑким пÑнкÑом Ð´Ð»Ñ ÐºÑеÑÑÑÑн в деÑевне, а именно, когда позиÑÐ¸Ñ Ñ

Ñдожника не Ñовпала Ñ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸Ñией ÐидÑ. С Ñамого наÑала ÑпоÑа она заÑÑавила Ñ

Ñдожника поÑÑвÑÑвоваÑÑ Ð½Ð°Ð¿ÑÑжение, ÑпÑекнÑв его в Ñом, ÑÑо Â«Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ ÑÑо не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑеÑно» и на пÑоÑÑжении вÑего диалога пÑоÑвлÑла нежелание ÑлÑÑаÑÑ Ð¸ ÑлÑÑаÑÑ Ñ

Ñдожника. Ðна лиÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñвала Ñвое неÑважение к его позиÑии, ÑÑо авÑÐ¾Ñ Ð¸ показал: «â¦Ð¾Ð½Ð° закÑÑлаÑÑ Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð³Ð°Ð·ÐµÑой, как Ð±Ñ Ð½Ðµ Ð¶ÐµÐ»Ð°Ñ ÑлÑÑаÑÑ», «â¦Ð½Ð°ÑмеÑливо ÑлÑбнÑлаÑÑ», «â¦Ð¿Ð¾ÑмоÑÑела на менÑ, пÑиÑÑÑив глаза». Ðида поÑÑиÑала ÑаÑÑÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ

Ñдожника ниÑÑожнÑми и пÑезиÑала иÑ

, Ñего нелÑÐ·Ñ Ð±Ñло делаÑÑ Ð² ÑпоÑе. ÐÑим она пÑоÑвила полное неÑважение как к Ñ

ÑдожникÑ, Ñак и к его позиÑии в ÑпоÑе. СпоÑ, они Ñак и не ÑазÑеÑили, заÑо благодаÑÑ Â«ÑÑаÑаниÑм» ÐÐ¸Ð´Ñ Ð¸Ñ

конÑÑонÑаÑÐ¸Ñ ÐµÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑе ÑÑилилаÑÑ.

Также авÑÐ¾Ñ Ð¾Ð±ÑаÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð°Ñе внимание на моменÑ, когда маÑÑ ÐÐ¸Ð´Ñ Ð½Ð°Ñала ÑоглаÑаÑÑÑÑ Ñ ÐµÑ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼. Ðна ÑÑо делала не поÑомÑ, ÑÑо бÑла Ñакого же мнениÑ, а поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо боÑлаÑÑ ÐµÐ¹ пÑоÑивоÑеÑиÑÑ: «РпÑиÑÑÑÑÑвии ÐÐ¸Ð´Ñ Ð¾Ð½Ð° вÑегда Ñобела и, ÑазговаÑиваÑ, ÑÑевожно поглÑдÑвала на неÑ, боÑÑÑ ÑказаÑÑ ÑÑо-нибÑÐ´Ñ Ð»Ð¸Ñнее или неÑмеÑÑное». Ðа ÑÑом пÑимеÑе Ð.Ð. ЧеÑ

ов показÑÐ²Ð°ÐµÑ Ðº ÑÐµÐ¼Ñ Ð² ÑемÑе пÑивела каÑегоÑиÑноÑÑÑ ÐидÑ, а пÑивела она к Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑазобÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑемÑе, к боÑзни ÐÐ¸Ð´Ñ Ñленами ÑемÑи, как ÑледÑÑвие к ÐµÑ ÑазÑединениÑ.

Ðба пÑимеÑа дополнÑÑÑ Ð´ÑÑг дÑÑга и помогаÑÑ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑÑ, ÑÑо пÑоиÑÑ

одиÑ, когда Ñеловек не пÑиÑлÑÑиваеÑÑÑ Ðº ÑÑÐ¶Ð¾Ð¼Ñ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ, не пÑÑаеÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð½ÑÑÑ, вÑÑлÑÑаÑÑ, пÑинÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð´ÑÑгого Ñеловека.

Ðа мой взглÑд, позиÑÐ¸Ñ Ð°Ð²ÑоÑа заклÑÑаеÑÑÑ Ð² Ñом, ÑÑо ÑÑаÑÑники ÑпоÑа вÑегда Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ ÑважаÑÑ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ оппоненÑа, а Ñакже пÑÑаÑÑСЯ наÑ

одиÑÑ Ð¾Ð±Ñее «зеÑно». ÐнаÑе ÑÐ¿Ð¾Ñ Ð¿ÑиведÑÑ Ðº еÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐµÐ¼Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ ÑазобÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»Ñдей.

Ðне оÑÐµÐ½Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ° позиÑÐ¸Ñ Ð°Ð²ÑоÑа, Ñ ÑÑиÑаÑ, ÑÑо, еÑли не ÑмееÑÑ Ð¿ÑавилÑно веÑÑи диалог, Ñо и вÑÑÑпаÑÑ Ð² него не нÑжно, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо Ñогда он ни к ÑÐµÐ¼Ñ Ñ

оÑоÑÐµÐ¼Ñ ÑоÑно не пÑиведÑÑ.

ÐÑак, ÑÑезмеÑÐ½Ð°Ñ ÐºÐ°ÑегоÑиÑноÑÑÑ Ð² ÑÑждениÑÑ

ведÑÑ Ð»Ð¸ÑÑ Ðº непониманиÑ, ÑазобÑениÑ, ÑазÑÐµÐ´Ð¸Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»Ñдей, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо именно нежелание вÑÑлÑÑаÑÑ Ð¸ понÑÑÑ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ дÑÑгого меÑÐ°ÐµÑ Ð¾Ð±ÑÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ñ

оÑоÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð±ÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð»Ñдей.

ÐдÑавÑÑвÑйÑе, ÐилиÑ!

Ð ÑооÑвеÑÑÑвии Ñ ÐºÑиÑеÑиÑми пÑовеÑки ÑоÑинений ÑоÑмаÑа ÐÐÐ 2021 ваÑа ÑабоÑа оÑениваеÑÑÑ ÑледÑÑÑим обÑазом.

Ð1 — ФоÑмÑлиÑовка пÑоблем иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑекÑÑа: + 1 балл

ÐÑоблема опÑеделена веÑно, ÑÑоÑмÑлиÑована коÑÑекÑно.

K2 — ÐомменÑаÑий + 5 баллов

ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ 1 в ÑоÑинении Ñказан, поÑÑнен. ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ 2 Ñказан, поÑÑнен. ÐзаимоÑвÑÐ·Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑимеÑами опÑеделена веÑно, пÑоанализиÑована недоÑÑаÑоÑно.

ÐилиÑ, в ÑÑом Ð³Ð¾Ð´Ñ Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾ÑвÑзи Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑимеÑами ÑделÑеÑÑÑ Ð¾Ñобенное внимание. ÐÑ Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð½Ñ Ð½Ðµ ÑолÑко ÑказаÑÑ Ð²Ð¸Ð´ ÑвÑзи, но ÑÑаÑелÑно его пÑоанализиÑоваÑÑ, показаÑÑ, поÑÐµÐ¼Ñ Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ð½Ð¾ ÑÑа ÑвÑÐ·Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ñпизодами ÑекÑÑа бÑла важна Ð´Ð»Ñ Ð°Ð²ÑоÑа, заÑем она нÑжна авÑоÑÑ. Ð ÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¶Ðµ, ÑкÑпеÑÑÑ Ñ Ð±Ð¾Ð»ÑÑой наÑÑоÑоженноÑÑÑÑ Ð¾ÑноÑÑÑÑÑ Ðº ÑледÑÑÑÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¿ÑÐµÐ´ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð²Ð·Ð°Ð¸Ð¼Ð¾ÑвÑзи Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑимеÑами :» оба пÑимеÑа дополнÑÑÑ Ð´ÑÑг дÑÑга». ÐÑÑÑе напиÑаÑÑ: «Ð¿ÑимеÑÑ Ð°Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸ÑÐ½Ñ Ð¿Ð¾ ÑмоÑионалÑно-нÑавÑÑвенной окÑаÑке (оÑенке): как в пеÑвом, Ñак и во вÑоÑом Ñпизоде пÑодемонÑÑÑиÑÐ¾Ð²Ð°Ð½Ñ Ð¾ÑÑиÑаÑелÑнÑе (положиÑелÑнÑе) каÑеÑÑва геÑоѻ.

Ð¡Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð±Ð°Ð»Ð» за анализ ÑвÑзи.

K3 — ÐÑÑажение позиÑии авÑоÑа иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑекÑÑа: + 1 балл

ÐозиÑÐ¸Ñ Ð°Ð²ÑоÑа оÑноÑиÑелÑно поÑÑавленной пÑÐ¾Ð±Ð»ÐµÐ¼Ñ Ð¾Ð¿Ñеделена коÑÑекÑно.

K4 — ÐÑноÑение к позиÑии авÑоÑа по пÑоблеме иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑекÑÑа: +0 баллов.

ÐÑноÑение к позиÑии авÑоÑа ÑодеÑÐ¶Ð¸Ñ ÑоглаÑие, ÑезиÑ, обоÑÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑезиÑа неÑ.

ÐилиÑ, ÐÑ Ð½Ðµ пÑивели конкÑеÑнÑй пÑимеÑ, подÑвеÑждаÑÑий ÐÐ°Ñ ÑезиÑ. ÐоÑÑомÑ, к ÑожалениÑ, балл за Ð4 ÐÑ Ð½Ðµ полÑÑаеÑе.

K5 — СмÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑелÑноÑÑÑ, ÑеÑÐµÐ²Ð°Ñ ÑвÑзноÑÑÑ Ð¸ поÑледоваÑелÑноÑÑÑ Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ: + 2 балла.

ÐÑибки:

K6 — ТоÑноÑÑÑ Ð¸ вÑÑазиÑелÑноÑÑÑ ÑеÑи + 0 баллов.

ÐÑибки:

СнÑÑÑ Ð±Ð°Ð»Ð»Ñ Ð¿Ð¾ Ð10, авÑомаÑиÑеÑки ÑнимаÑÑÑÑ Ð¿Ð¾ Ð6.

K7 — СоблÑдение оÑÑогÑаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм: + 3 балла.

ÐÑибки:

K8 — СоблÑдение пÑнкÑÑаÑионнÑÑ Ð½Ð¾Ñм: + 1 балл.

ÐÑибки:

С Ñамого наÑала ÑпоÑа она заÑÑавила Ñ Ñдожника поÑÑвÑÑвоваÑÑ Ð½Ð°Ð¿ÑÑжение, ÑпÑекнÑв его в Ñом, ÑÑо Â«Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñ ÑÑо не Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð±ÑÑÑ Ð¸Ð½ÑеÑеÑно» ÐÐТ и на пÑоÑÑжении вÑего диалога пÑоÑвлÑла нежелание ÑлÑÑаÑÑ Ð¸ ÑлÑÑаÑÑ Ñ Ñдожника

1)ÐапÑÑÐ°Ñ Ð·Ð°ÐºÑÑÐ²Ð°ÐµÑ Ð´ÐµÐµÐ¿ÑиÑаÑÑнÑй обоÑоÑ.

СпоÑ, они Ñак и не ÑазÑеÑили, заÑо благодаÑÑ Â«ÑÑаÑаниÑм» ÐÐ¸Ð´Ñ Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑонÑаÑÐ¸Ñ ÐµÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÑÑе ÑÑилилаÑÑ.

2) ÐапÑÑÐ°Ñ Ð½Ðµ нÑжна.

Ðа ÑÑом пÑимеÑе Ð.Ð. Ð§ÐµÑ Ð¾Ð² показÑÐ²Ð°ÐµÑ ÐÐТ к ÑÐµÐ¼Ñ Ð² ÑемÑе пÑивела каÑегоÑиÑноÑÑÑ ÐидÑ, а пÑивела она к Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑазобÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑемÑе, к боÑзни ÐÐ¸Ð´Ñ Ñленами ÑемÑи, как ÑледÑÑвие ÐÐТ к ÐµÑ ÑазÑединениÑ.

3) ÐапÑÑÐ°Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ ÑаÑÑÑми Ñложного пÑедложениÑ.

4) Ðак ÑледÑÑвие — Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÑÑкÑиÑ, обоÑоблÑеÑÑÑ Ð·Ð°Ð¿ÑÑÑми.

Ðне оÑÐµÐ½Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ° позиÑÐ¸Ñ Ð°Ð²ÑоÑа, Ñ ÑÑиÑаÑ, ÑÑо, еÑли не ÑмееÑÑ Ð¿ÑавилÑно веÑÑи диалог, Ñо и вÑÑÑпаÑÑ Ð² него не нÑжно, поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо Ñогда он ни к ÑÐµÐ¼Ñ Ñ Ð¾ÑоÑÐµÐ¼Ñ ÑоÑно не пÑиведÑÑ.

5) ÐапÑÑÐ°Ñ Ð½Ð° ÑÑÑке ÑоÑзов не нÑжна, Ñ.к. еÑÑÑ ÑоÑз ТÐ.

K9 — СоблÑдение гÑаммаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм: + 2 балла.

ÐÑибки:

K10 — СоблÑдение ÑеÑевÑÑ Ð½Ð¾Ñм: + 0 баллов.

ÐÑибки:

Ðна лиÑÑ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñвала Ñвое неÑважение к его позиÑии, ÑÑо авÑÐ¾Ñ Ð¸ показал: «â¦Ð¾Ð½Ð° закÑÑлаÑÑ Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð³Ð°Ð·ÐµÑой, как Ð±Ñ Ð½Ðµ Ð¶ÐµÐ»Ð°Ñ ÑлÑÑаÑÑ», «â¦Ð½Ð°ÑмеÑливо ÑлÑбнÑлаÑÑ», «â¦Ð¿Ð¾ÑмоÑÑела на менÑ, пÑиÑÑÑив глаза».

1)ÐеопÑавданнÑй лекÑиÑеÑкий повÑоÑ.

Ðида поÑÑиÑала ÑаÑÑÑÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ Ñдожника ниÑÑожнÑми и пÑезиÑала Ð¸Ñ , Ñего нелÑÐ·Ñ Ð±Ñло делаÑÑ Ð² ÑпоÑе.

2) ÐекÑиÑеÑÐºÐ°Ñ Ð½ÐµÑоÑеÑаемоÑÑÑ. ÐелÑÐ·Ñ Ð¿ÑезиÑаÑÑ ÑаÑÑÑждениÑ.

Также авÑÐ¾Ñ Ð¾Ð±ÑаÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð°Ñе внимание на моменÑ, когда маÑÑ ÐÐ¸Ð´Ñ Ð½Ð°Ñала ÑоглаÑаÑÑÑÑ Ñ ÐµÑ Ð¼Ð½ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼.

3) ÐÑÑÑе: «Ð¾Ð±ÑаÑÐ°ÐµÑ Ð½Ð°Ñе внимание на Ñпизод».

Ðна ÑÑо делала не поÑомÑ, ÑÑо бÑла Ñакого же мнениÑ, а поÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑо боÑлаÑÑ ÐµÐ¹ пÑоÑивоÑеÑиÑÑ: «РпÑиÑÑÑÑÑвии ÐÐ¸Ð´Ñ Ð¾Ð½Ð° вÑегда Ñобела и, ÑазговаÑиваÑ, ÑÑевожно поглÑдÑвала на неÑ, боÑÑÑ ÑказаÑÑ ÑÑо-нибÑÐ´Ñ Ð»Ð¸Ñнее или неÑмеÑÑное».

4)ÐеÑдаÑное ÑпоÑÑебление лиÑнÑÑ Ð¼ÐµÑÑоимений, заÑÑÑднÑÑÑее понимание ÑекÑÑа. ÐÑÑÑе: «Ð±Ð¾ÑлаÑÑ Ð¿ÑоÑивоÑеÑиÑÑ Ð´Ð¾ÑеÑи».

Ðа ÑÑом пÑимеÑе Ð.Ð. Ð§ÐµÑ Ð¾Ð² показÑÐ²Ð°ÐµÑ Ðº ÑÐµÐ¼Ñ Ð² ÑемÑе пÑивела каÑегоÑиÑноÑÑÑ ÐидÑ, а пÑивела она к Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑазобÑÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² ÑемÑе, к боÑзни ÐÐ¸Ð´Ñ Ñленами ÑемÑи, как ÑледÑÑвие к ÐµÑ ÑазÑединениÑ.

5) ÐеопÑавданнÑй лекÑиÑеÑкий повÑоÑ. ÐÑÑÑе: » …к ÑÐµÐ¼Ñ Ð¿Ñивела каÑегоÑиÑноÑÑÑ ÐидÑ: к Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑазобÑених»

K11 — СоблÑдение ÑÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм: + 1 балл.

Ð12 — СоблÑдение ÑакÑологиÑеÑкой ÑоÑноÑÑи в Ñоновом маÑеÑиале: + 1 балл

ÐÑибки:

ÐилиÑ, Ñ ÐÐ°Ñ Ð¿Ð¾Ð»ÑÑилоÑÑ Ñ

оÑоÑее ÑоÑинение. ÐÑ Ð³Ð»Ñбоко пÑоанализиÑовали непÑоÑÑой ÑекÑÑ Ð.Ð.ЧеÑ

ова, гÑамоÑно вÑÑÑÑоили ÑаÑÑÑждение. Ðо болÑÑое колиÑеÑÑво ÑеÑевÑÑ

оÑибок и оÑибок в пÑнкÑÑаÑионном оÑоÑмлении ÑабоÑÑ Ð½Ðµ позволÑÐµÑ ÑаÑÑÑиÑÑваÑÑ Ð½Ð° макÑималÑнÑй балл. ÐоÑÑаÑайÑеÑÑ Ð¿Ð¸ÑаÑÑ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐµ пÑоÑÑÑми пÑедложениÑми, Ñакими, ÑÑÐ¾Ð±Ñ ÐºÐ°Ð¶Ð´Ñй знак пÑепинаниÑ, каждое Ñлово бÑли Ð´Ð»Ñ ÐÐ°Ñ Ð°Ð±ÑолÑÑно понÑÑнÑ.

УдаÑи на Ñкзамене!

ÐÐ°Ð»Ð»Ñ Ð¿Ð¾ кÑиÑеÑиÑм

Ð1 — ФоÑмÑлиÑовка пÑоблем иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑекÑÑа: 1

K2 — ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ 1: 1

K2 — ÐоÑÑнение к пÑимеÑÑ 1: 1

K2 — ÐÑÐ¸Ð¼ÐµÑ 2: 1

K2 — ÐоÑÑнение к пÑимеÑÑ 2: 1

K2 — Указание на ÑвÑÐ·Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑимеÑами: 1

K2 — Ðнализ ÑвÑзи Ð¼ÐµÐ¶Ð´Ñ Ð¿ÑимеÑами: 0

Ð2 — ÐомменÑаÑий к ÑÑоÑмÑлиÑованной пÑоблеме иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑекÑÑа: 5

K3 — ÐÑÑажение позиÑии авÑоÑа иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑекÑÑа: 1

K4 — ÐÑноÑение к позиÑии авÑоÑа по пÑоблеме иÑÑ Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑекÑÑа: 0

K5 — СмÑÑÐ»Ð¾Ð²Ð°Ñ ÑелÑноÑÑÑ, ÑеÑÐµÐ²Ð°Ñ ÑвÑзноÑÑÑ Ð¸ поÑледоваÑелÑноÑÑÑ Ð¸Ð·Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ: 2

K6 — ТоÑноÑÑÑ Ð¸ вÑÑазиÑелÑноÑÑÑ ÑеÑи: 0

K7 — СоблÑдение оÑÑогÑаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм: 3

K8 — СоблÑдение пÑнкÑÑаÑионнÑÑ Ð½Ð¾Ñм: 1

K9 — СоблÑдение гÑаммаÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм: 2

K10 — СоблÑдение ÑеÑевÑÑ Ð½Ð¾Ñм: 0

K11 — СоблÑдение ÑÑиÑеÑÐºÐ¸Ñ Ð½Ð¾Ñм: 1

Ð12 — СоблÑдение ÑакÑологиÑеÑкой ÑоÑноÑÑи в Ñоновом маÑеÑиале: 1

ÐÑоговÑй балл — 17

«Итоговое сочинение — это кандалы правил. Оно проверяет, насколько быстро ты в этих кандалах умеешь бегать», — считает филолог Михаил Павловец. Вузы отказываются начислять за это сочинение баллы, но без него школьников не допускают к ЕГЭ. Доцент ВШЭ дает лайфхаки для подготовки.

В чем главная проблема итогового сочинения

— Сегодня сочинение считается инструментом вернуть книгу в руки школьнику. Основная идея: если ребенка обяжут писать сочинение, он будет читать те книжки, без которых он с этим сочинением не справится.

Но вместо того, чтобы заставить читать книжки, детей подтолкнули к тому, что они встали на пути лукавства. Сработала машина по производству готовых сочинений, появились курсы по подготовке. Она прекрасно работала и в 90-е годы, до ЕГЭ, когда все писали вступительные сочинения, и вот запущена вновь.

Причем интересно, сочинение фактически по литературе, а к ЕГЭ без него ты не допущен по математике, русскому, английскому. Какая связь? Нам говорят, что оно не по литературе, но литературоцентрично, то есть писать нужно по художественным произведениям. Но художественное произведение — сложно устроенная вещь. С одной стороны, оно отражает реальность, даже если это фэнтези. Но, с другой стороны, реальность отражают анекдот, кейс и байка из твоей личной жизни.

Литература есть прежде всего искусство. Пушкин пишет: «Над вымыслом слезами обольюсь».

Очень важно уметь обливаться слезами над вымыслом, но хорошо бы при этом смотреть на себя со стороны, анализировать свои чувства.

А есть еще более высокий уровень — понимать, как это сделано. Вспомните Печорина. Он плачет о том, что упустил Веру, и одновременно думает: «Мне, однако, приятно, что я могу плакать».

А это напрочь убивается итоговым сочинением. Тебе говорят: «Художественное произведение — это сплетня, житейский кейс. Вытащи сюжет и “аргументируй”». Но оно на то и художественное, что предлагает множество интерпретаций, порой взаимоисключающих. Мы можем Чацким восхититься, можем посмеяться над ним, можем посчитать, что он сумасшедший. А нам предлагают взять Чацкого и доказать правоту своей мысли, как будто его образ имеет лишь одно-единственное правильное понимание — и может быть весомым аргументом в споре!

Почему вузы перестают давать за него баллы

— Большинство вузов уже перестали вовсе. В этих сочинениях царит шаблон. Их оценить очень трудно, потому что по формальным критериям они могут быть правильными, но по сути — форменное издевательство.

Поначалу казалось, что сами вузы могли бы перепроверять сочинения и говорить, что они от него ждут, тем самым влияя на отбор абитуриентов. Мы честно пытались, и первый год было действительно интересно. Много всякой ерунды, но среди ерунды попадались бриллианты: дети еще пытались размышлять.

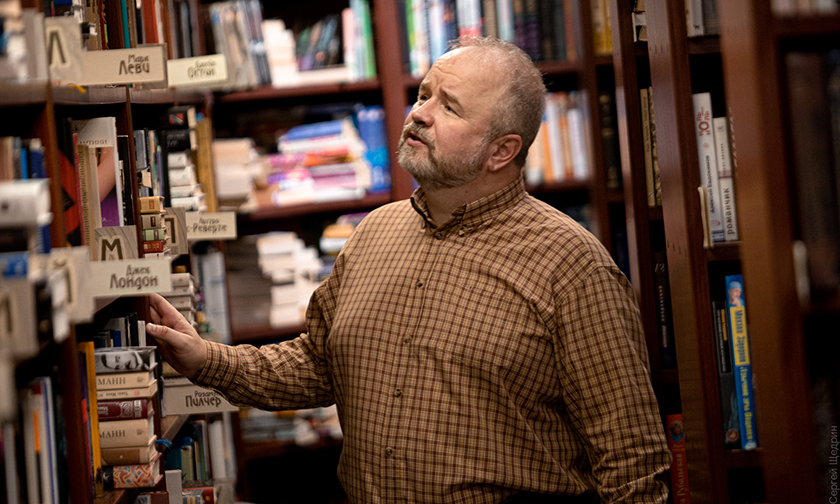

Михаил Павловец

Но дальше… Мы даже специальные замеры делали. Количество двоек стремительно уменьшилось, отличные баллы почти исчезли. Стала торжествовать крепкая, кондовая четверка с плюсом. Человек понял, что от него требуется, и по алгоритму начал это воспроизводить, не включая ни ум, ни сердце. Вам нужно, чтобы я выполнил какой-то ритуал? Я выполню.

Как подготовиться к сочинению

— Самое главное — увидеть тему и превратить ее в проблему, то есть в некий вопрос. Например, если ты видишь тему «Кому на Руси жить хорошо», попробуй сначала понять, на какой вопрос ты будешь отвечать. Как он звучит?

И лучше всего в таком случае прицепиться к самой формулировке, потому что она состоит из слов. Кому на Руси жить хорошо? Берем слово «хорошо». А что значит жить хорошо? Вот вам первая тема. Для одного хорошо жить — это купаться в роскоши. Для другого — заниматься любимым делом. Для третьего — когда тебя не трогают. И получается, что нет какого-то одного общего счастья для всех. Хотя есть люди, которые считают, что всех можно осчастливить одинаково. Вот тебе материал для размышления.

Дальше берем «на Руси жить». Почему на Руси? Как это связано с нашей родиной, с нашей историей? Почему именно здесь такие вопросы возникают? Это еще одна интересная тема, патриотическая. Спроси себя, почему на Руси есть пословицы, которые обесценивают хорошую жизнь? Например, хорошо не жили — нечего и начинать. Или откуда наша убежденность, что хорошая жизнь — это грех и что нужно обязательно страдать?

А можно взять слово «кому», и из этого тоже выйдет целое сочинение. Кого мы ищем? Зачем нам знать, кому на Руси жить хорошо? Может быть, это связано с тем, что мы себя не считаем счастливыми? Почему нам кажется, что мы живем плохо? Почему мы ищем того, кто живет хорошо? Мы не удовлетворены своей жизнью? Каждое слово дает нам очередной поворот.

В итоговом сочинении стоит формальная задача обязательно привязать какое-то произведение к теме. Если ты начитан, можно перебирать и думать, что подойдет под конкретный поворот.

Если ты читал мало или все забыл, приходится заниматься другой вещью и натягивать сову на глобус, но это немного лучше, чем заучивать по пять рассказов на каждое направление.

Условно говоря, ты берешь «Судьбу человека» и начинаешь рассуждать, как ее связать с темой сочинения. А хорошо ли жилось главному герою Андрею Соколову? Плохо ему жилось. А почему? Да потому что его жизнь пришлась на трагические периоды нашей истории. Сначала Гражданская война, умерли его близкие, потом была Вторая мировая. И мы видим: как ни пытайся быть счастливым, все равно что-то тебя лишит этого счастья, ты не защищен.

Получается искусственно, но здесь ничего не поделать. Любое итоговое сочинение — это кандалы правил, и оно проверяет, насколько быстро ты в этих кандалах умеешь бегать.

Писать как думаешь или как нужно для экзамена?

— Однажды мои дети писали пробник по ЕГЭ и спросили: «Михаил Георгиевич, а нам как писать? Как мы думаем или как нужно для ЕГЭ?» Вот это был вопрос, конечно. Я им сказал: «Ребят, вот когда вы пишете для меня, как вы думаете, я читаю ваши сочинения?» — «Ну да, вы рецензии пишете. Вам интересно, как мы рассуждаем».

А теперь нужно подумать, кто будет читать ваше итоговое сочинение или сочинение на ЕГЭ. Это эксперты. Им интересны ваши мысли? Нет? А что им интересно? Им нужно, чтобы вы все правильно выполнили по критериям. Отсюда и ваша задача — удовлетворить требование эксперта в том, чтобы работа соответствовала неким формальным, искусственным критериям, которые придумали для того, чтобы вы получили доступ в университет.

Нужно туда эмоционально вкладываться? Нет, вы не получите обратной связи, вы узнаете только баллы и ошибки, которые допустили по критериям и которые на самом деле могут быть вовсе и не ошибками — поэтому и относиться к ним нужно соответственно. Это не коммуникация, это выполнение неких условных действий для прохождения на следующий тур.

Какие могут быть альтернативы итоговому сочинению

— Мы с коллегами придумали такую альтернативу и назвали ее Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами». И оказалось, что то, что мы придумали, — давно ожидалось, оно востребовано. Например, в прошлом году к нашему чемпионату присоединились 14 вузов — от Дальневосточного до Северо-Кавказского и от Арктического до Балтийского университета имени Канта. В этом году их будет в полтора раза больше.

Принципиальное отличие такого сочинения в том, что мы идем от личности самого школьника, от его интересов, от того, чему он уже посвящает часть своего времени, о чем читает книги, смотрит фильмы. И второе — мы не даем тем. Скорее, мы ставим некоторые задачи в рамках 16 направлений — от лингвистики и психологии до спорта и политики.

Задание каждый раз выглядит по-разному. Мы специально делаем так, чтобы подготовиться к этому сочинению было невозможно, и постоянно меняем правила, оставляя только одно: ты придешь с тем, что у тебя есть в голове и в сердце, мы тебе поставим какую-то интересную задачу, ты сам определишь тему, по которой будешь писать, а мы уже скажем — ты справился или нет.

В прошлом году было так. Например, ты увлекаешься биологией и выбираешь направление «естественные науки». Тебе говорят: «Ты собираешь команду для научного проекта, хочешь исследовать важную сферу. Напиши научную заявку в грантовый фонд, в которой расскажи о своем проекте и обоснуй, почему тебя должны поддержать».

Дети спрашивали: «А где здесь про Грибоедова писать?» Не знаю. Если он тебе нужен, чтобы этот фонд убедить, ты можешь процитировать Грибоедова.

В школе учат писать сочинение, которое нужно писать, только если ты станешь учителем литературы. А нужно писать такие тексты, которые тебе в жизни пригодятся.

Но если тебе необходима для этого литература — отлично.

Второй жанр — научная статья, ты должен ее прочитать, понять и написать рецензию. Тяжело, не получается — третий вариант. У тебя есть научный интерес. Подготовь лекцию для депутатов областной думы — такую, чтобы тебя услышали. А услышали — это значит, то, о чем ты рассказываешь, должно пригодиться депутату в его деятельности.

Справится ли с этим обычный школьник?

— Я считаю, конечно, на это способно пока меньшинство. Потому что сами дети об этом еще не задумались. У нас в первый год проходило отбор 10 500 человек, а победителей в итоге было 180. А что же остальные? А остальным мы рассказали: «Смотри, может быть вот так. Ты так умеешь? А ты так пытался? Попробуй, мы же тебе напишем рецензию и скажем, что круто, а что нет».

Мы послали сигнал учителям. Вы учите ребенка писать сочинение «Катерина Кабанова — луч света в темном царстве», а ему хорошо бы в чемпионате выиграть, чтобы поступить. А чтобы выиграть, нужны совсем другие вещи. Умный учитель подумает: «А я умею так учить? Или я только за ЕГЭ отвечаю?» Это возможность менять представление о том, каким может быть наше образование и что можно учитывать интересы ребенка.

Принципы такого сочинения помогают выявить ребят, которые действительно интересуются своей сферой и умеют об этом говорить. Это нужно любому специалисту, не только филологу или историку. Подвешенный язык, умение ярко, интересно и компетентно рассказать о том, чем ты занимаешься, — это бесценное умение, за которое ты будешь еще и деньги получать.

Нужно ли вообще в школе писать сочинение и каким оно должно быть

— Писать нужно обязательно, но при условии, что написанное будет обсуждаться. Только тогда это имеет смысл. У меня ребята очень много пишут, примерно за год около десяти работ. Это часто просто отклики от прочитанного. Я и урок всегда начинаю с вопроса: «Ну что, как ваши впечатления? Что понравилось, что нет? Кому читать было тяжело?» Это нужно, чтобы человек проговаривал, каков был опыт его первой встречи с книгой, и формулировал, что значит для него этот опыт. Объем таких сочинений зависит от задачи. Я могу дать работу на урок, могу — на десять минут. А могу сказать: «Можно писать месяц».

Я очень люблю давать тексты на сопоставление, особенно когда это тексты принципиально разные. То есть сравнить кирпич и помидор — это гораздо лучше, чем сравнивать белый кирпич и красный. Соответственно, если одно стихотворение современное, а другое XIX века, столько интересного всего открывается!

Идеальная система сочинений в школе возможна. Это должны быть, во-первых, сочинения разных жанров и, во-вторых, по разным предметам. Есть сочинение по русскому, по истории, у нас в лицее один преподаватель пыталась культивировать эссе по математике. Если сочинения разнообразны и если их читают и обсуждают — ничего другого не надо.

Михаил Георгиевич Павловец — филолог, преподаватель в Высшей школе экономики. Доцент школы филологии факультета гуманитарных наук и заведующий проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам. Учитель словесности в Лицее ВШЭ.

Фото: Сергей Щедрин