Обучение пересказу на материале сказки проводится логопедом на двух занятиях.

Цель: обучение детей связному последовательному пересказу текста литературного произведения.

Основные задачи:

1. Формирование у детей активного зрительного и слухового контроля за составлением пересказа, за последовательностью и полнотой передачи содержания.

2. Обучение детей приемам планирования собственного пересказа.

3. Формирование фразовой речи: развитие навыков составления фразовых высказываний различной структуры.

4. Развитие диалогической формы речи, умения передавать диалог действующих лиц.

5. Формирование у детей грамматических обобщений и усвоение нормативного использования средств языка.

6. Активизация и обогащение словарного запаса. Оборудование: набор предметных картинок с изображением деревни и сарая, различных деревьев, избушки козы; карточки с изображением плодов и листьев деревьев (используются в процессе разбора содержания); «иллюстративное панно» — картина (60×80 см), на которой на фоне деревни и леса изображены объекты, относящиеся к отдельным эпизодам сказки (дом, сарай, деревья — яблоня, ель, дуб, осина, береза); штатив для размещения «иллюстративного панно»; картинки с изображением персонажей сказки или плоскостные фигурки (размером 6×9 см), укрепляемые на панно с помощью прижимной резинки; демонстрационная доска или магнитограф для размещения картинок-иллюстраций; магнитофон.

Логопедическим занятиям предшествует подготовительная работа, проводимая воспитателем. В ходе беседы на тему «Деревья нашего леса» воспитатель уточняет и актуализирует в речи детей соответствующие представления и понятия. В подготовительную работу входит также проведение экскурсии соответствующей тематики.

Занятие 1

Ход занятий

1. Организационная часть. Объяснение цели занятия. Активизация лексического материала: по предъявляемым картинкам дети вспоминают названия деревьев, перечисляют их основные признаки. Повторяются общие структурные части деревьев (ствол, ветви, листья, плоды). По вопросам педагога дети называют отличительные признаки отдельных деревьев (например: хвоя вместо листьев у ели; цвет коры у березы; ширина ствола у дуба и осины; сезонные изменения лиственного покрова и др.).

2. Чтение текста. Текст сказки предварительно делится на 8 логически законченных фрагментов, которые интонационно выделяются при чтении. Интонационно выделяются также образные выражения и некоторые специфические сказочные обороты. Повторное чтение проводится с использованием приема дополнения детьми отдельных предложений текста.

3. Разбор содержания сказки по вопросам педагога.

Предлагаемые вопросы:

§ О ком говорится в этой сказке?

§ Кто была хозяйка козы? (Начало фразы-ответа может даваться педагогом: Хозяйка козы была…).

§ Почему ее звали старуха-говоруха?

§ Как жилось козе с козлятами у старухи-говорухи? (После краткого ответа ребенка педагог дает образец построения развернутой фразы-ответа: «Козе с козлятами у старухи жилось плохо»).

§ Что решила сделать коза?

§ Под каким деревом сначала хотела построить коза избушку?

§ А потом под каким деревом она хотела построить избушку?

§ К какому дереву затем подошла коза?

§ 9 Под каким деревом построила коза свою избушку?

§ Почему коза не построила избушку под яблоней? (Образец ответа, даваемый педагогом: Потому что яблоки могут упасть (упадут) на козлят и ушибут их.)

§ Почему коза не построила избушку под елкой (дубом, осиной)?

Первоначально дети дают краткие ответы, упражняясь в правильном употреблении словоформ («под яблоней», «под дубом», «к осине» и др.). При ответе на вопрос ребенок выбирает из набора расположенных перед ним картинок нужную и размещает ее на штативе. Затем составляет фразу-ответ, используя начало фразы, предлагаемое педагогом: — Сначала коза…(хотела построить избушку под яблоней). Ребенок заканчивает данную фразу, а затем воспроизводит ее полностью.

4. Лексический разбор текста. Проводится в форме игры-упражнения «Кто лучше запомнил?»

(Можно использовать фишки того или иного цвета, обозначающие правильные ответы детей. Выигрывает тот, у кого будет больше правильных ответов.)

Примерные вопросы:

§ Кто жил у старухи-говорухи?

§ Что делала старуха все утро и после обеда?

§ Где была в это время коза с козлятами?

§ Что сказала однажды коза своим козлятам?

Что стали делать коза и козлята, когда они прибежали в лес?

§ Что спросила коза у яблони, у елки, у дуба, у осины?

§ Что ответила козе яблоня / елка, дуб?

§ Что сделала осина? Что она ответила козе?

§ Что спросила коза у березы?

§ Что ответила ей береза?

Примечание: В ходе лексического разбора используются отдельные опорные картинки с изображением сарая, плодов деревьев, листьев осины и др.

Занятие 2

Ход занятий

1. Организационная часть. Постановка цели занятия.

2. Игра-упражнение «Что у чего?» направлено на активизацию внимания, зрительного восприятия, подготовку детей к последующей работе над пересказом.

Детям показываются картинки с изображением листьев, плодов различных деревьев и дается задание определить, какому дереву они принадлежат. Один из детей иллюстрирует ответы своих товарищей, размещая на магнитографе изображение дерева рядом с соответствующими изображениями листьев или плодов. Нужную картинку ребенок выбирает из набора картинок с изображениями различных деревьев.

3. Краткий разбор предметного содержания картины-панно. Один-два ребенка поочередно показывают и называют изображенные на картине объекты.

4. Повторное чтение сказки педагогом с одновременным иллюстрированием текста передвижением фигурок персонажей на панно (или указанием на детали картины).

5. Самостоятельное составление детьми пересказа текста по последовательным фрагментам (с опорой на картину). Рекомендуемая форма работы: один ребенок рассказывает, другой иллюстрирует. Каждый ребенок составляет пересказ 1-2-х фрагментов текста.

Этот вид работы может проводиться воспитателем между первым и вторым логопедическими занятиями.

Предусматривается также составление пересказа нескольких фрагментов текста с предварительным планированием последовательности событий на иллюстративном панно (с помощью плоскостных фигурок персонажей). Возможен и вариант составления ребенком пересказа нескольких фрагментов с одновременным иллюстрированием своего рассказа. С поочередным участием нескольких детей составляется пересказ всего текста.

Примечание: Выполнение указанных заданий способствует развитию ориентировки в пространственной композиции элементов наглядного содержания и формированию пространственных представлений.

6. В заключительной части занятия проводится анализ допущенных детьми ошибок в языковом оформлении рассказов (с использованием магнитофонной записи). Дети активно включаются в эту работу по указаниям педагога (например: «Какое слово в этом предложении сказано неправильно?»; «Как правильно нужно сказать?» и т.д.)

В целях закрепления нормативного употребления отрабатываемых языковых средств (словоформ, словосочетаний и др.) используются повторение их’ «по цепочке», хоровое проговаривание, упражнение «Закончи слово» и др. Такие упражнения могут проводиться и воспитателем (в соответствии с рекомендациями логопеда) как на учебных занятиях, так и в свободное от занятий время.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №4»

Педагогический проект в средней группе №2 «Эколята»

«Наши любимые сказки!»

Подготовила:

Суденикина С.А.

воспитатель

г. Майкоп, 2021 год

Пояснительная записка

Тип проекта: практико-ориентированный, групповой.

Продолжительность проекта: среднесрочный -1 месяц.

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители.

Актуальность:

Недаром дети любят сказку.

Ведь сказка тем и хороша,

Что в ней счастливую развязку

Уже предчувствует душа.

И на любые испытанья

Согласны храбрые сердца

В нетерпеливом ожиданье

Благополучного конца.

(Валентин Берестов)

«Сказка — это зернышко, из которого прорастает эмоциональная оценка ребенком жизненных явлений». (В. А. Сухомлинский)

В настоящее время сказка, как и другие ценности традиционной культуры, заметно утратила свое предназначение. Этому способствовали современные книги и мультфильмы с упрощенным диснеевским стилем пересказа известных сказок, часто искажающие первоначальный смысл произведения, превращающие сказочное действие из нравственно-поучительного в чисто развлекательное. Такая трактовка навязывает детям определенные образы, которые лишают их глубокого и творческого восприятия сказки. Дети стали меньше читать, электронные носители и средства массовой информации вытесняют книгу.

Много веков назад, когда ещё не было письменности, возникло устное народное творчество, выполняющее ту же роль, какую в дальнейшем выполняла литература. Для детей народ создал замечательные сказки, песенки, загадки, поговорки. Произведения народного творчества не утратили своего воздействия на ребенка и в наши дни. В устных произведениях нашли отражение глубокие нравственные идеи, мечты и убеждения народа.

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь.

Сказка – проводник культуры в сердце ребёнка. Жизнь сказки – это непрерывный творческий процесс. Мысль в сказке очень простая: хочешь себе счастья, учись уму-разуму, а герои — это, хотя и воображаемые, но примеры истинного поведения человека.

Стремясь пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, эгоизма, равнодушия, народ красочно рисовал в сказках борьбу могущественных сил зла с силами добра. Сказка рассказывает нам о чрезвычайно важном в жизни, она учит нас быть добрыми и справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. Она утверждает народные принципы жизни: честность, смелость, преданность, коллективизм.

Сказка знакомит с языком народа, нравственными устоями, бытом и укладом жизни. Она отражает мечты народа, передает его мысли. Со сказки начинается знакомство ребенка с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Именно из сказки ребенок узнает, что без труда и стойких нравственных принципов невозможно счастье.

Русская народная сказка служит не только средством умственного, нравственного и эстетического воспитания, но и оказывает огромное влияние на развитие речи. Сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, как богата родная речь юмором, образными выражениями, сравнениями.

Однако сказка – это не только занимательно, это ещё очень серьёзно. Сказка помогает лучше узнать, понять и полюбить свою страну, оценить её своеобразие и неповторимость.

Сказка – средство эмоционально-волевого развития и духовно-нравственного воспитания дошкольников.

Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает собственное отношение к добру и злу. Даже дети старших групп верят в сказку, а значит, через нее легче обучать и воспитывать. Дошкольники учатся анализу и оценке поведения героев, развивают умение чувствовать и понимать другого, повышают самооценку, уверенность в себе, желание помочь, посочувствовать другому, а главное развиваются всесторонне.

Проблема:

В настоящее время, многие родители заменяют чтение русских народных и авторских сказок мультфильмами, что снижает уровень общения между детьми и родителями. Большинство родителей не находят времени сесть с ребенком и почитать книгу. Детские психологи считают это большим упущением взрослых в воспитании своих детей.

Анкетирование родителей и опрос детей нашей группы показали, что дома чтению детских книг уделяется мало времени. На самом деле сказка представляет собой одно из самых древних средств нравственного, эстетического воспитания, а также формируют поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества. Поэтому мы решили уделить немного больше времени именно русским народным сказкам в развитии и воспитании наших детей.

Таким образом, было принято решение о разработке и реализации проекта «Наши любимые сказки»

Гипотеза:

С помощью сказки и театрализованной деятельности дети познакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а поставленные вопросы заставят детей думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В процессе игры, слушания, просмотра произведений активизируется словарь ребенка, усовершенствуется звуковая культура речи и ее интонационный строй. Артистические способности детей будут развиваются от выступления к выступлению. Их жизнь в детском саду станет интереснее, содержательнее, наполненной яркими впечатлениями, радостью творчества. Если детям с раннего возраста прививать у детей любовь к чтению сказок, в том числе русских народных, а дома чтению детских книг будет уделяется больше времени, мы сможем пробудить в детях лучшие чувства, уберечь их от черствости, эгоизма, равнодушия.

Цель проекта:

Воспитывать у детей любовь к русским народным сказкам, как к произведению искусства.

Программное содержание (задачи):

Для детей:

-

воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры;

-

формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа;

-

расширять представление детей о сказках;

-

расширять кругозор и обогащать словарный запас детей терминами родственных отношений, развивать связную речь;

-

укреплять дружеские отношения в семье;

-

прививать любовь и интерес к русским народным сказкам;

Для родителей:

-

создание в семье благоприятных условий для развития ребенка, с учетом опыта детей, приобретенного в детском саду;

-

развитие совместного творчества родителей и детей.

Для педагогов:

-

развитие творческого потенциала ребенка;

-

показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе реализации проекта.

Методы и формы реализации проекта:

Наглядный, игровой, словесный, практический.

Наблюдения, беседы, дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы, показ сказок, выставки творческих работ детей, работа с родителями.

Ожидаемые результаты:

Дети проявляют любовь к сказкам и театральной деятельности; знают и называют прочитанные сказочные произведения, их авторов, персонажей; знать различные виды театров и уметь показывать их; умеют самостоятельно выбирать сказку, проводить предварительную работу к ее показу, вживаться в свою роль.

Через сказку, ребенок научится разбираться в повседневных вещах, анализировать, понимать мир.

Обогащение знаний о богатстве русской народной культуры, национальных особенностях характера и быта русского человека.

Повышение заинтересованности и активности родителей в сотрудничестве с детским садом .

I. План-график мероприятий (этапы реализации проекта):

-

Подготовительный.

Цель: актуализировать имеющийся методический потенциал педагога, конкретизировать параметры развивающей среды необходимой для обогащения познавательного опыта детей.

-

анкетирование родителей «Русская народная сказка в жизни вашего ребенка»;

-

консультации для родителей: «Сказка в жизни ребенка», «Читайте детям сказки», «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»;

-

чтение русских народных сказок;

-

изучение методической литературы;

-

обогащение развивающей среды:

в книжный уголок – внесение русских народных сказок, иллюстрированных разными художниками; иллюстраций, открыток с изображением героев сказок по мере изучения;

в речевую зону – внесение дидактических и настольно-печатных игр по теме; изготовление и постепенное внесение театров (плоскостной, настольный, на палочках, перчаточный, пальчиковый, магнитный);

в игровую зону – маски, элементы костюмов героев сказок;

в зону художественно-эстетического развития – раскраски с изображением сюжетов и героев русских народных сказок, материалы для творческих работ, репродукции картин по русским народным сказкам;

-

сбор экспонатов для организации мини — музея «Наши любимые сказки»;

-

изготовление альбомов для рассматривания: «Русские народные сказки» (в рисунках детей и родителей), «Предметы быта русской избы», «Узнай сказку» (иллюстрации к сказкам);

-

создание картотеки игр:

русские народные игры и подвижные игры по произведениям художественной литературы: «Водяной», «Бабушка Маланья», «Гуси- лебеди», «Теремок», «Зайцы и лиса», «Волк и семеро козлят», «Бычок-смоляной бочок», эстафета «Ловись золотая рыбка», игра – соревнование «Репка»; подвижная русская народная игра «Горячее место».

дидактические игры– «Расскажи сказку по серии картинок», «Сказочное домино», «Назови сказку», «Парные картинки», «Сложи картинку », «Чья песенка», «Найди ошибку», «Я назову, а вы продолжайте», «В какую сказку попал колобок».

-

загадки о сказках;

-

пословицы, поговорки, прибаутки, потешки о русском народном быте и гостеприимстве;

-

физминутки по русским народным сказкам;

-

подбор русских народных сказок для среднего дошкольного возраста для мини-библиотеки;

-

составление для родителей рекомендательного списка художественных произведений для совместного чтения, просмотра, обсуждения.

2. Основной этап (реализация проекта)

Цель: формировать и закреплять знания детей о культурном богатстве русского народа. Воспитывать на основе содержания русских народных сказок уважение к традициям народной культуры.

| Период | Вид ОД | Совместная деятельность педагога с детьми | Цель | Взаимодействие с родителями |

| Русские народные сказки о животных | ||||

| 1-5 марта | Беседа | «Откуда пришла книга» Приложение 4 | Познакомить детей с созданием книги, её строением. Познакомить детей с понятиями «обложка», «страницы», «иллюстрация». Подвести детей к пониманию того, что книга — основной источник получения знаний | Анкетирование «Русская народная сказка в жизни вашего ребенка». Консультация для родителей «Сказка в жизни ребенка» |

| Рассматривание альбома | «Узнай сказку» (иллюстрации к сказкам) | Вызвать интерес к русским народным сказкам. | ||

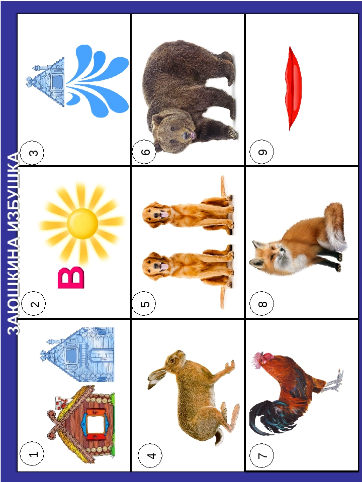

| ООД | Путешествие в сказку «Заюшкина избушка» Приложение 1 | Формировать у детей умение внимательно слушать рассказ взрослого; вырабатывать учебные навыки: отвечать на вопросы взрослого, уметь слушать ответ другого ребенка; расширять словарный запас за счет прилагательных и глаголов; пробудить чувство любви к русским народным сказкам. | ||

| Игровая деятельность | Дидактическая игра «Расскажи сказку по илюстрациям» Приложение 2 | Побуждать детей к пересказу знакомой сказки; создать условия для творческого самовыражения. Дети раскладывают картинки по порядку и рассказывают содержание сказки. | ||

| Настольно-печатная игра: «Сказочное домино» Приложение 2 | Закреплять знания детей о русских сказках, правильно называть персонажей и подбирать парные изображения. | |||

| Чтение художественной литературы (аудиупрослушивание) | «Лиса и журавль» «Заюшкина избушка» «Рукавичка» (аудиосказка) «Волк и семеро козлят» (аудиосказка) «Кот, Петух и Лиса» | Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками о животных. | ||

| Изобразительная деятельность | Рисование по русской народной сказки «Лиса и журавль» | Учить детей рисовать животных методом тычка. | ||

| Подвижные игры | «Волк и козлята» «Зайцы и лиса» «Теремок» | Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. Упражнять в беге и приседание, построение в круг и ходьбе по кругу. | ||

| Театрализованные представления – драматизация сказок. | Драматизация сказок «Репка». | Обогащать игровой опыт. Развивать воображение и диалогическую речь | ||

| Волшебные русские народные сказки | ||||

| 9-12 марта | Беседа | «Что бы ты сделал, если бы у тебя была волшебная палочка?» Приложение 4 | Помочь детям понять, что такое хорошо и что плохо. | Консультации для родителей |

| Рассматривание альбома | «Предметы быта русской избы» | Вызвать интерес к русским народным сказкам и предметам русской избы. Расширять и углублять о предметах домашней утвари. | ||

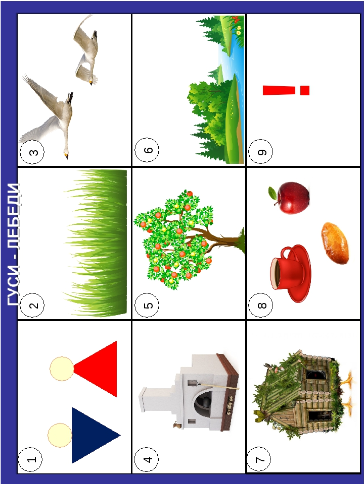

| ООД | Пересказ сказки «Гуси-лебеди» (мнемотаблица -приложение 6) Приложение 1 | Учить детей пересказывать короткую сказку с опорой на сюжетные картинки, выразительно передавать диалог персонажей. | ||

| Игровая деятельность | Дидактические игра «Назови сказку» Приложение 2 | Закрепление знания сказок и сказочных героев, развитие связной речи, внимания, памяти, наглядного мышления. | ||

| Настольно-печатная игра «Русские народные сказки» (с фишками) Приложение 2 | Познакомить с новой игрой, с понятиями «шаг вперед», «шаг назад», «столько же шагов». Актуализировать знания названий русских народных сказок». | |||

| Чтение художественной литературы | «Смоляной бычок» «Гуси-лебеди» «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» «По щучьему веленью» | Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками о животных. | ||

| Изобразительная деятельность | Лепка «Смоляной бычок» | Продолжать учить выполнять лепку на заданную тему. Развивать фантазию, воображение и моторику пальцев рук. | ||

| Подвижные игры | «Гуси-лебеди» «Горячее место» Приложение 3 | Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. Упражнять в беге. | ||

| Театрализованные представления – драматизация сказок. | Драматизация сказки «Заюшкина избушка» | Обогащать игровой опыт. Развивать воображение и диалогическую речь | ||

| Бытовые русские народные сказки | ||||

| 15-19 марта | Беседа | «Кто рисует картинки к сказкам» Приложение 4 | Познакомить детей с художниками. | Консультация «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» |

| Рассматривание альбома | «Русские народные сказки» (в рисунках детей и родителей) | Вызвать интерес к русским народным сказкам. | ||

| ООД | «Путешествие по сказкам» . Приложение 1 | Закрепить у детей знание сказок и их названий; активизировать словарный запас детей; развивать связную речь дошкольников; воспитывать интерес к художественной литературе. | ||

| Игровая деятельность | Настольно-печатная игра «Парные картинки» Приложение 2 | Упражнять детей в сравнении предметов, изображенных на картинке, в нахождении сходства и в отборе одинаковых изображений; воспитывать внимание, сосредоточенность, формировать речь, вырабатывать умение выполнять правило игры. | ||

| Настольно-печатная игра «Сложи картинку Приложение 2 | Упражнять детей в составлении целого предмета из его частей; воспитывать волю, усидчивость, целеустремленность | |||

| Дидактическая игра «Я назову, а вы продолжите». Приложение 2 | Развитие речи, закрепление знания сказок, развитие внимания, мышления, памяти. | |||

| Чтение художественной литературы | «Пузырь, соломинка и лапоть» «У страха глаза велики» «Каша из топора» «Вершки и корешки». | Познакомить детей с бытовыми русскими народными сказками. | ||

| Изобразительная деятельность | Аппликация сюжетная по мотивам сказки «Вершки и корешки» | Продолжать учить выполнять аппликацию из готовых форм на заданную тему. Развивать фантазию, воображение и моторику пальцев рук. | ||

| Подвижные игры | «Бычок-смоляной бочок» Приложение 3 | Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. Упражнять в беге. | ||

| Театрализованные представления – драматизация сказок. | Театрализованные представления посредством пальчикового театра по сказке «Рукавичка». | Обогащать игровой опыт. Развивать воображение и диалогическую речь. | ||

| Устное народное творчество | ||||

| 22-26 марта | Беседа | «Будь здорова, книжка!» Приложение 4 | Вырабатывать у детей постоянную духовную потребность в чтении художественной литературы, воспитывать бережное отношения к книгам. | Оформление выставки: «Русские народные сказки» (рисунки). |

| Рассматривание альбома | «Предметы быта русской избы» | Вызвать интерес к предметам русской избы. Расширять и углублять о предметах домашней утвари, героях сказок. | ||

| ООД | «Устное народное творчество» Приложение 1 | Продолжать учить детей понимать содержание и значение пословиц. Учить произносить чистоговорки, скороговорки, повторить с детьми знакомые им считалки, помочь заучить текст народной игры: «Игра с колокольчиком». Упражнять в загадывании и отгадывании загадок. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. | ||

| Игровая деятельность | Дидактическая игра «Чья песенка?» Приложение 2 | Закрепление знания песенок, использование их в пересказе сказок. | ||

| Дидактическая игра «Найди ошибку» Приложение 2 | Развитие внимания, восприятия, речи, учить видеть лишнего персонажа в знакомой сказке. Дети называют, что изображено неправильно, из какой сказки иллюстрация. | |||

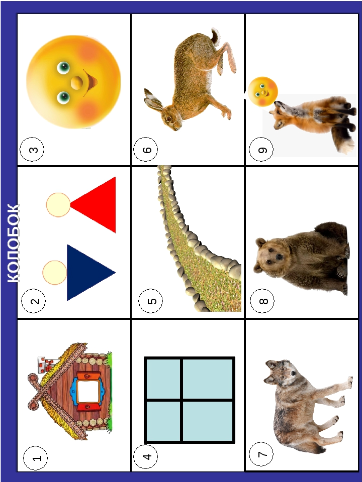

| Дидактическая игра «В какую сказку попал Колобок?». Приложение 2 | Закрепление знания сказок, развитие речи, мышления, памяти. | |||

| Чтение художественной литературы | Отгадывание загадок на тему «Сказки». Чтение пословиц, поговорок о русском быте, гостеприимстве. | Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством | ||

| Изобразительная деятельность | Работа с раскрасками. | Вспомнить знакомые русские народные сказки, героев любимых сказок. Развивать моторику пальцев рук. | ||

| Подвижные игры | Эстафета «Ловись рыбка» Игра-соревнование «Репка» Приложение 3 | Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. Упражнять в беге. | ||

| Театрализованные представления – драматизация сказок. | Режиссерские игры с настольным и пальчиковым театром. | Обогащать игровой опыт. Развивать воображение и диалогическую речь. | ||

3. Заключительный.

— Оформление выставки рисунков «Русские народные сказки»

— Оформление мини-музея «В гостях у сказки!» (творческие работы детей и родителей по сюжетам сказок)

— Показ сказки «Варежка»

— Создание презентаций, фото слайдов, фотоальбомов по проекту «В гостях у сказки!»

II. Оценка результатов и отчетность.

Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы:

III. Приложения

Приложение 1

Конспект ООД для средней группы

«Путешествие в сказку «Заюшкина избушка» (работа с мнемотаблицей)

Образовательная область: речевое развитие

Программное содержание: формировать у детей умение внимательно слушать рассказ взрослого; вовлекать в совместные виды деятельности; вырабатывать учебные навыки: отвечать на вопросы взрослого, уметь слушать ответ другого ребенка; совершенствовать общую моторику; расширять словарный запас за счет прилагательных и глаголов; обучать умению подбирать нужное по смыслу слово и заканчивать фразу, начатую взрослым. Пробудить чувство любви к русским народным сказкам, доброжелательное отношение к героям сказки. Вызвать интерес к художественной литературе.

Ход занятия:

Звенит колокольчик. Появляется воспитатель c Бабушкой – Загадушкой (кукла):

Бабушкой – Загадушкой: здравствуйте, ребята, меня зовут Бабушка- Загадушка. Я к вам в гости пришла. У меня есть сундучок, да не простой, красивый, большой. Хотите узнать, что в нем лежит (пытается открыть сундук, не может)

-Наверное, мы забыли волшебные слова. Какие волшебные слова вы знаете? (после ответа детей сундук открывается)

-Прежде, чем рассмотреть то, что лежит в сундучке, отгадайте загадки:

Хитрая плутовка, рыжая головка.

Пышный хвост – краса.

Кто это?( Лиса)

Показываю детям игрушку лисы, рассматриваем ее:

-Посмотрите, какой у лисы красивый мех, яркий, рыжий, длинный пушистый хвост.

Летом серый, зимой –белый (заяц).

Показываю игрушку зайца. Посмотрите, какие у зайца длинные уши.

Кто рано встает, голосисто поет, деткам спать не дает? (петух)

Показываю игрушку петуха.

-Посмотрите, какой красивый петушок. Красный гребешок, красивый хвост.

-Как вы думаете, из какой сказки эти герои: лиса, заяц, петух? (ответы детей)

-Эти герои из сказки «Заюшкина избушка».

Давайте мы с вами вместе сказку расскажем?

Бабушка – загадушка нам еще одну подсказку принесла (показывает детям мнемотаблицу со сказкой «Заюшкина избушка»). Воспитатель вместе с детьми рассказывает сказку. Задает детям вопросы по сказке.

Подвижная игра «Лиса и зайцы»

Воспитатель начинает читать стихотворение, дети выполняют действия согласно тексту:

На лесной лужайке разбежались зайки, (дети прыгают, изображая зайчиков)

Сели зайки на лужок, роют лапкой корешок (сидят, движения руками)

Вдруг бежит лисичка — рыжая сестричка (оббегает сидящих детей)

«Где, где же вы зайки? Ах, вот вы где!» (лиса догоняет зайцев)

Игра повторяется по желанию детей несколько раз.

Воспитатель:

Ребята, Бабушка – Загадушка вам предлагает поиграть в интересную игру. Предложите детям поиграть в игру «Один и много». Объясните, что вы будете называть героя сказки, а детей попросите называть их во множественном числе. (Заяц — зайцы, медведь — медведи, петушок — петушки.)

А давайте, ребята, мы покажем бабушке и нашим гостям какую мы знаем игру.

Малоподвижная игра «Домик»

Я гуляю во дворе (хлопки ладошками по коленкам поочередно каждой рукой)

Вижу домик на горе (ритмичные хлопки ладошками)

Я по лесенке взберусь (раскрыть перед собой ладони и, касаясь поочередно

кончиками пальцев, сложить лесенку, начиная с больших пальцев)

И в окошко постучусь.

Тук, тук, тук, тук! поочередно стучать кулачком одной руки в ладошку другой)

Воспитатель: отдохнули, ребята? Сыграем еще в одну игру? Проводится Дидактическая игра «Назови ласково» (с мячом)

Мяч – мячик, кукла — …; мишка — …; матрешка — …; …

Воспитатель: молодцы, ребята! Все правильно отвечали.

Бабушка –Загадушка: а мне пора, меня другие ребята в гости ждут. До свидания!

Конспект ООД для средней группы

«Пересказ сказки «Гуси-лебеди» по мнемотаблице»

Программное содержание: обучение пересказу по мнемотаблице, развивать умение детей пересказывать сказку полностью, последовательно, выразительно, способствовать формированию связного высказывания, умения пользоваться косвенной речью, отвечать на вопросы, слушать другого, не перебивая. Воспитывать любовь к сказкам.

Материалы и оборудование: иллюстрации, разрезные картинки по сказкам, мнемотаблица

Предварительная работа: разучивание упражнения «Гуси-лебеди», знакомство детей с символами и схемами по мнемотаблицам. Знакомство с художниками иллюстраторами.

Словарная работа: дремучий лес, молочная река-кисельные берега, во весь дух, ни с чем, иллюстрация.

Загадка:

Утащили злые птицы

Кроху братца у сестрицы

Но сестрица хоть мала

Все же малыша спасла

Что за птицы в сказке были

И кому они служили?

Рассказывание сказки (с опорой на картинки)

— Сядьте удобнее, приготовьте глазки, что-бы лучше видеть, приготовьте ушки, что бы лучше слышать.

— Я вам расскажу сказку «Гуси-Лебеди»(рассказывание сказки)

Беседа-вопросы

-Ребята, понравилась ли вам сказка?

— С чего началась сказка?

— Что случилось с Ванюшей?

— Что сделала Маша (пошла искать братца)

— Пошла Машенька искать братца, многих встретила в пути.

— Кто ей помог сначала? (Маше помогла печка, она попросила Машу подбросить в нее дров и показала ей дорогу)

— Кто помог ей потом? (помогла яблонька, попросила стрясти яблоки с ее веточек и показала, куда бежать дальше)

— Куда пришла Маша и что там увидела? (она пришла в дремучий лес и увидела избушку на курьих ножках, в избушке сидела Баба-яга, а перед окошком сидел Ванюшка)

— Кто опять помог Маше с Ванюшей и прятал их от гусей? (печка, яблонька, речка)

— Удалось ли гусям-лебедям отнять Ванюшу? (Гуси лебеди улетели к Бабе-яге ни с чем)

— Что не забывала делать Маша, когда ей оказывали помощь? (благодарила печку, яблоньку и речку)

— Чем закончилась сказка? (дети прибежали домой, а тут и родители приехали)

Физминутка » Гуси -лебеди«

Выйдем на лужок, встанем в кружок

Гуси прилетели (машут руками)

Возле моря сели (приседают)

Искупаться в море синем гуси захотели (плавательные движения)

Лапки обмывали (ладонями поочередно потирают руки)

Крылья полоскали (махи внизу руками)

А соленую водицу гуси пить не стали (повороты головы в сторону)

Полетели до дому

К берегу родному (махи руками)

Игра » Кто что делает?»

— А давайте поиграем с вами.

— Я буду называть героев сказки, а вы отгадайте, что они делают, их действия.

Ванюша — сидит на траве, летит с гусями-лебедями, играет с яблочками.

Печка-печет, показала куда гуси — лебеди полетели, спрятала (яблонька, речка)

Ежик- фыркает, катится, показал дорогу.

Баба -яга — пряжу прядет, кличет гусей-лебедей вдогонку.

Гуси-лебеди -летят, кружат, догоняют и подхватили Ванюшу.

Пересказ сказки детьми по мнемотаблице

— Ребята, вам понравилась сказка?

— Хотите пересказать сказку? А поможет нам схема.

(Дети пересказывают по мнемотаблице)

— Молодцы, мне понравились ваши пересказы!

Работа с пазлами » Собери сказку«

— Поиграем в игру?

— У вас на столе лежат разрезные картинки по сказкам, вы должны правильно собрать их в одну картинку и назвать сказку.

— Думаю с этим заданием вы справитесь.

Рефлексия

— Ребята, а правильно ли поступила Маша ослушавшись родителей, оставив Ваню одного? (младших надо беречь и не оставлять без присмотра)

— Какая Машенька девочка? (храбрая, смелая, знала, что слезами горю не поможешь, сама виновата, сама и ошибку и исправила)

— Чему учит нас эта сказка? (слушаться старших, оказывать помощь младшим и отвечать за свои поступки).

— Сказка ложь да в ней намек добрым молодцам урок!

— Ребята, вы сегодня молодцы! Мне понравилось то, как вы отвечали на вопросы и пересказывали сказку! Спасибо.

Конспект ООД для средней группы

«Путешествие по сказкам»

Программное содержание: закрепить у детей знание сказок и их названий; активизировать словарный запас детей; развивать связную речь дошкольников; воспитывать интерес к художественной литературе.

Материалы и оборудование: карусель, макеты деревьев, мяч, сундучок с предметными картинками (самовар, велосипед, свеча, мыло), игрушка-лягушка, карта, волшебная книга со сказками (подарок), пень, задания.

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, рассматривание иллюстраций к сказкам.

Ход ООД:

Воспитатель: ребята, я вчера получила посылку от доброго сказочника. Я знала, что пойду к Вам в гости поэтому взяла его с собой. Давайте откроем его и посмотрим, что в нем. Письмо. (открывает и читает)

Здравствуйте, ребята, пишу вам в детский сад с просьбой о помощи. Баба Яга забрала главную книгу сказок и спрятала ее. И героям сказок там очень страшно взаперти. А куда спрятала, не сказала. Для того чтобы отыскать волшебную книгу, нам нужно отправится в страну сказок и выполнить задания. Выполнив все задания, узнаете, где Баба Яга спрятала Волшебную книгу.

Воспитатель: ребята, поможем доброму сказочнику? А вы добрые? Отзывчивые? Сказки любите? Тогда у вас все получится! (ответы детей)

Воспитатель:как вы думаете, что такое сказка?

Сказка — это волшебный мир.

Сказка – это чудо.

Сказка – это занимательный рассказ, приключения.

Воспитатель: сказка – это вымышленная история со счастливым концом и обязательной победой над злом. Чаще всего в сказках присутствует волшебство. Именно поэтому сказки любят дети и взрослые.

Воспитатель: пора отправляться в страну сказок. А как же нам туда попасть? (ответы детей)

Воспитатель: в посылке есть что-то еще…(достает «карусель») Как вы думаете, что это? (ответы детей)

Воспитатель: а сейчас я, предлагаю отправится в путь на волшебной карусели.

Еле, еле, еле, еле,

Завертелись карусели.

Завертелись, закружились

Мы с вами в сказке очутились.

Воспитатель: вот мы в сказочной стране. Посмотрите, как здесь красиво. Кругом цветы! Но что-то не так на этой поляне! (на поляне ромашки и один гриб) (берет гриб и находит первое задание, на обратной стороне первая подсказка)

А вот и первая подсказка

Воспитатель:

-

кто от бабушки ушел и от дедушки ушел? (колобок)

-

кто съел козлят?(волк)

-

кто пришел в гости к медведям?(Маша)

-

в какой сказке дед бил, бил и не разбил?(Курочка Ряба)

-

что выросла «Большая – пребольшая»?(Репка)

-

что случилось с ледяной избушкой? (растаяла)

-

кто нес корзинку с пирожками бабушке и дедушке? (медведь)

-

кому девочка несла пирожки? (бабушке)

Воспитатель: молодцы ребята, сказки хорошо знаете

Воспитатель: с этим заданием справились. Будьте готовы к тому, что в сказочной стране происходят чудеса. По дорожке мы пойдем и куда-то попадем.

Воспитатель: ребята, лес волшебный перед нами, тишина кругом стоит.

А как вы думаете в волшебном лесу, какие звери живут? (ответы детей)

Воспитатель: что необычного в сказочном лесу?

-На ёлки растёт груша

А вот и следующее задание (Задание на груше на обратной стороне вторая подсказка)

Загадка

На овчарку он похож, что не зуб — то острый нож,

Он бежит, оскалив пасть, на овцу готов напасть (волк)

Воспитатель: какой в сказках бывает волк? (злой, зубастый…)

Воспитатель: назовите сказки, в которых есть волк?

—Лисичка- сестричка и серый волк

— Волк и семеро козлят

— Колобок

— Теремок

— Рукавичка

— Красная шапочка

Воспитатель: мы с вами знаем, что сказочные герои, в том числе и волк, обладают разными чертами характера, настроение у них бывает тоже разное. Давайте поиграем в игру, которая называется «Скажи наоборот». Для игры мы возьмём волшебный мяч. Я буду вам его бросать, и называть какое-нибудь слово, а вы должны назвать слово с противоположным значением.

Добрый–злой

Быстрый — медленный

Светлый — темный

Грустный – весёлый

Радостный – печальный

Сытый – голодный

Трусливый – храбрый

Сильный — слабый

(Собираем картинку из подсказок, подходим к пню, открываем, а там волшебная книга сказок)

Воспитатель: наше путешествие подошло к концу и нам пора возвращаться. Волшебную книгу мы возьмём с собой и рассмотрим её в группе.

Давайте подойдём к нашей волшебной карусели, чтоб она обратно перенесла нас в детский сад.

Еле, еле, еле, еле,

Завертелись карусели

Завертелись, закружились

Мы с вами в группе снова очутились.

Воспитатель: вам понравилось путешествие? (ответы детей)

Теперь вы знаете, что есть чудесная страна сказок. И благодаря волшебной книге, вы всегда сможете путешествовать по сказкам.

Конспект ООД для средней группы

«Русские народные сказки из волшебного сундучка»

Программное содержание: помочь детям понять, что такое устное народное творчество; познакомить с понятиями волшебные сказки, бытовые сказки, сказки о животных; систематизировать знания о русских народных сказках; обеспечить развитие памяти, логического мышления; активизировать словарный запас детей (бытовые, волшебные сказки, сказки о животных, устное народное творчество).

Предварительная работа:

-

чтение русских народных сказок;

-

рассказывание сказок: «Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Гуси-лебеди»;

-

пересказ сказок: «Теремок», «Репка», с использованием мнемотаблиц;

-

рассматривание иллюстраций к сказкам.

Оборудование: иллюстрации к сказкам («У страха глаза велики», «Каша из топора», «Вершки и корешки», «Теремок», «Репка»), сундучок, игрушка-Кузя,

Ход занятия:

Воспитатель: Давным – давно, когда люди еще не знали букв (еще не придумали), не могли писать, они передавали из уст в уста то, что сочиняли самые талантливые авторы той поры. Бабушка рассказывала внучке, внучка вырастала и рассказывала то, что слышала, своей дочке, та-своей. А знаете, как в то время называли губы? Губы называли уста. Поэтому, то, что сочинил народ и не мог записать, называлось устным народным творчеством. К устному народному творчеству относятся пословицы, поговорки, потешки, заклички, прибаутки, загадки, сказки. И вот сегодня мы поговорим о русских народных сказках.

Воспитатель: ребята, а вы любите сказки? Какие сказки вы знаете?

Воспитатель: к нам пришел в гости домовенок Кузя. Он пришел не с пустыми руками, а принес с собой волшебный сундучок. В нем х ранятся сказки. Но он не открывается, сундучок заколдован и все сказки в нем. Ребята, вы поможете мне расколдовать сундучок? Тогда слушайте первое задание.

Первое задание: отгадайте загадку и скажите, в какой сказке встречается этот герой.

Прыгун трусишка,

Хвост коротышка,

Глазки с косинкой,

Ушки вдоль спинки

Одежда в два цвета-

На зиму и на лето. (зайчик)

— Какие сказки вы знаете про зайчика?

— Как называют его в сказках?

Он зимой в берлоге спит

Потихонечку храпит.

А проснётся, ну реветь,

Как зовут его? (медведь)

— Какие сказки вы знаете про зайчика?

— Как называют его в сказках?

Воспитатель: а вы обратили внимание, кто герои этих сказок? (Животные).

Сказки о животных считаются древними. Главными героями в них выступают звери. Наши предки раньше, чем прокормить семью, занимались охотой, и их жизнь зависела от удачи на охоте, и поэтому они с уважением относились к животным, придумывали о них сказки

— Сказки о животных мы расколдовали и сундучок открылся.

Воспитатель: давайте посмотрим, что там еще лежит. Здесь лежат волшебные предметы. Они кому – то были полезные.

— Печка. Из какой сказки попала к нам печь? (Гуси-лебеди).

— Кому она помогла? (Ответы детей).

— Снежный ком. Что за сказка спряталась в снежном коме? (Снегурочка).

Воспитатель: молодцы, расколдовали сказки. Чем похожи все эти сказки?

Дети: в них встречаются превращения.

Воспитатель: да, это волшебные сказки. В них живут фантастические существа. Героям помогают животные и необыкновенные предметы, людей ожидают удивительные приключения, происходят различные чудеса.

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА:

Сказка даст нам отдохнуть,

Отдохнём и снова- в путь!

Василиса нам сказала:

Наклоняйся влево. Вправо.

Вот Снегурочки слова:

Приседайте, как пружинки,

Полетайте, как пружинки.

Воспитатель: На рисунки посмотрите, в них вы сказки отыщите!»

« У страха глаза велики». Про кого эта сказка?

«Каша из топора». Какой солдат в этой сказке?

«Вершки и корешки». О ком эта сказка?

Воспитатель: а эти сказки называются бытовыми. Что такое быт? Это-жизнь людей. В этих сказках- главные герои-люди. Вот тебе и бытовые сказки.

— Ребята, Кузя говорит вам огромное спасибо, за то, что вы расколдовали сундучок! Кузя дарит вам подарок – это книга русских народных сказок.

Воспитатель:— Что же такое устное народное творчество?

— Почему оно так называется?

— Какие сказки мы собирали в сундучок Кузе?

— Какие сказки называются волшебными?

— Бытовыми?- О животных?

Русские народные сказки (бытовые)

«Вершки и корешки»

«Каша из топора»

«У страха глаза велики»

Конспект ООД для средней группы

«Устное народное творчество»

Программное содержание: продолжать учить детей понимать содержание и значение пословиц. Учить произносить чистоговорки, скороговорки, повторить с детьми знакомые им считалки, помочь заучить текст народной игры: «Игра с колокольчиком». Упражнять в загадывании и отгадывании загадок. Воспитывать интерес к устному народному творчеству.

Словарная работа: активизировать словарь детей, развивать речь. Обогащение: потешки, считалки, устное народное творчество, уста, скороговорки.

Оборудование: сундучок, платок, картинки, игрушка – петрушка, обруч с лентами.

Ход :

«Эй, ребята, подходите, на меня все посмотрите,

я сегодня не проста, а загадочно ярка!

Превратилась я в бабушку-загадушку!

К вам сегодня я пришла, сундучок вот принесла.

Сундучок то не простой, а волшебный, расписной.

Мы тихонько открываем, что внутри сейчас узнаем.

Вот платочек расписной, да загадочный какой,

узелки на нём висят, что-то нам сказать хотят.

Узелок я развяжу вам задание скажу…»

Воспитатель: русские народные сказки, потешки, поговорки, пословицы, загадки, считалки да заклички, а кто их сочинил? (народ).

Воспитатель: молодцы, совершенно верно, люди из уст в уста передавали друг другу сказки, прибаутки, колыбельные песни, хороводы, дразнилки. Поэтому и стали называть всё это – устное народное творчество, или фольклор.

Слово новое, необычное, давайте вместе его произнесем. ФОЛЬКЛОР, да ещё раз, проговорим – ФОЛЬКЛОР.

А Соня сможет его повторить, Вова, Дима?

Воспитатель: а скажите мне ребята, какое сейчас время года? (Весна!)

Воспитатель: давайте все посмотрим в окошко, полюбуемся весенней погодой и природой. Весной много солнца, все рады теплу, весело бегут ручьи.

Есть такая поговорка: «Вода с гор потекла – весну принесла».

/Воспитатель несколько раз детьми повторяет поговорку/

Еще одна поговорка: «Апрель с водой, а май с травой»

Молодцы! Верно подмечено, пришла весна, зовут люди солнышко, чтобы скорее тепло наступило, трава и листочки зазеленели. Давайте мы солнышко позовём. Встанем в хоровод, солнышко будем звать.

Воспитатель с детьми повторяет закличку.

«Солнышко, солнышко!

Выгляни в окошко, ждут тебя детки,

ждут малолетки, солнышко ведрышко!

Выгляни в окошко, твои детки плачут,

по камушкам скачут.

Солнышко, покажись! Красное появись!

Поскорей, не робей, нас, ребят, обогрей!»

Воспитатель: завтра снова споем песню солнышку, позовём его к нам и весна будет солнечной и тёплой.

Воспитатель заглядывает в сундучок.

Воспитатель: то ты нам ещё припас? Ах платочек расписной, все ли узелки мы у тебя развязали? Нет, ещё остались. Узелок я развяжу и задание скажу:

Ребята, чтобы научить детей говорить чисто правильно, народ придумал много чистоговорок и скороговорок. Вспомните, какие скороговорки вы знаете?

Дети: «Шла Саша по шоссе и сосала сушку», «Проворонила ворона, Вороненка».

/Скороговорку произносит воспитатель/

«От топота копыт, пыль по полю летит!»

/Воспитатель вместе с детьми проговаривает несколько раз, сначала медленно, затем быстро, и меняя интонацию голоса. Просит повторить детей индивидуально/

Воспитатель: ребята, а давайте придумаем чистоговорку сами?

В сундучке-то непростом, есть картинки (Коза, оса, жук.)

/Воспитатель показывает картинки – карточки и предлагает детям придумать чистоговорку самим/

Например: Оса

Су-су-су – я боюсь осу.

Са-са-са – на цветке сидит оса;

Например: Жук

Жу-жу-жу – на траве лежу;

Жу-жу-жу – жуку кофточку вяжу.

Например: Коза

За-за-за – здесь привязана коза.

/Воспитатель заглядывает в сундучок/

Воспитатель: ой, а кто это здесь еще лежит?

Вот так игрушка, и зовут её – (Петрушка).

Воспитатель: ребята, Петрушка хочет с нами поиграть. Но забыл все считалки, чтобы нам игру начать, надо посчитать. Кто будет водить?

Давайте ребята вспомним считалки. Кто готов?

Петрушка: здорово, я вспомнил считалочку:

1 2 3 4 5 – мы собрались поиграть, к нам сорока прилетела, и тебе водить велела…

/Игру проводим несколько раз, с повторением считалки, привлекая детей/

Игра «Игра с колокольчиком»

/Ребёнок с колокольчиком поет вместе с детьми/

С колокольчиком хожу, На ребяток я гляжу,

колокольчик золотой, кто плясать пойдёт со мной?

/Где заканчиваются слова «кто плясать пойдёт со мной», ребёнок с колокольчиком останавливается, и берет другого ребёнка за руку, выводит в круг, двое детей пляшут под любую музыку, выбранный ребёнок, становится ведущим/, /Игра повторяется/

/Петрушка хвалит детей/

Петрушка: ай, какие молодцы!

Воспитатель: спасибо петрушка – дружочек. Ну теперь ты отдохни, и немножко посиди, на ребяток погляди.

Воспитатель: ребята мы сегодня с вами путешествовали по устному народному творчеству. Вспомнили потешки, пословицы, скороговорки, считалки, загадки, сказки, игры, хороводы. А теперь скажите, почему все они называются народными?

Воспитатель: есть ещё мирилки, дразнилки, заклички, колыбельные песни, игры. Народная творчество полно мудрости и доброты.

Сундучок наш непростой и платочек расписной, узелки все развязали, и про всё про всё узнали. Напоследок я скажу: «чтобы жить с друзьями дружно, обижать друзей не нужно!»

Вот такая мудрость народная!

Приложение 2

Дидактические и настольно-печатные игры

Дидактическая игра «Расскажи сказку по иллюстрациям»

Цель игры: побуждать детей к пересказу знакомой сказки; создать условия для творческого самовыражения. Дети раскладывают картинки по порядку и рассказывают содержание сказки.

Настольно-печатная игра «Сказочное домино»

Цель игры: закрепить знания детей о русских народных сказках, правильно называть сказку.

Игровые правила: класть карточки по очереди, рядом с одинаковой картинкой. Выигрывает тот, кто первым положит все карточки

Игровое действие: если нет парной карточки у играющего, он пропускает ход и ждет, когда на каком-либо конце появится парная картинка. При повторении игры карточки раздаются заново.

Дидактическая игра «Назови сказку»

Цель игры: закрепление знания сказок и сказочных героев, развитие связной речи, внимания, памяти, наглядного мышления.

Материал: игровое поле, на котором помещены сюжеты разных сказок; кубик.

Ход игры: ребёнок бросает кубик на игровое поле. Когда кубик остановиться на одном из сюжетов, ребёнок называет сказку и её героев

Настольно-печатная игра «Парные картинки»

Цель игры: упражнять детей в сравнении предметов, изображенных на картинке, в нахождении сходства и в отборе одинаковых изображений; воспитывать внимание, сосредоточенность, формировать речь, вырабатывать умение выполнять правило игры.

Материал: парные картинки-иллюстрации из русских народных сказок и фишки

Игровые правила: показывать и называть только одинаковую картинку; кто правильно отберет и назовет парную картинку, тот получит фишку.

Игровое действие: поиск нужных карточек.

Настольно-печатная игра «Сложи картинку»

Цель игры: упражнять детей в составлении целого предмета из его частей; воспитывать волю, усидчивость, целеустремленность.

Игровые правила: не ошибиться в выборе. Выигрывает тот, кто раньше других сложил и назвал свою картинку

Игровое действие: поиск частей, складывание целой картинки.

Дидактическая игра «Чья песенка?»

Цель игры: закрепление знания песенок, использование их в пересказе сказок.

«Ау, ау, Снегурушка!

Ау, ау, голубушка!

У дедушки, у бабушки

Было внучка Снегурушка,

Её подружки в лес заманили,

Заманили – покинули».

Песенка Снегурушки -сказка «Снегурушка и лиса»

«Алёнушка, сестрица моя!

Выплынь, выплынь на бережок…

Костры горят высокие,

Котлы кипят чугунные,

Ножи точат булатные,

Хотят меня зарезати!»

Братец Иванушка-сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»

Дидактическая игра «Найди ошибку»

Цель игры: развитие внимания, восприятия, речи, учить видеть лишнего персонажа в знакомой сказке. Дети называют, что изображено неправильно, из какой сказки иллюстрация.

Дидактическая игра «Я назову, а вы продолжите».

Цель игры: развитие речи, закрепление знания сказок, развитие внимания, мышления, памяти.

Ход игры:

Взрослый называет одного из героев, а дети добавляют его сказочное название

Мышка — … (норушка)

Лягушка — … (квакушка)

Зайчик — … (побегайчик)

Лисичка — … (сестричка)

Волчок — (Серый бочок)

Медведь — … (косолапый)

Петушок — (Золотой гребешок)

Гуси — (Лебеди)

Сестрица — (Алёнушка)

Братец — (Иванушка)

Серый … (волк)

Баба — … (Яга, костяная нога)

Коза — … (дереза)

Красная (шапочка)

Курочка — … (Ряба)

Муха — … (Цокотуха)

Дидактическая игра «В какую сказку попал Колобок?».

Цель игры: закрепление знания сказок, развитие речи, мышления, памяти.

Материал: Картинка с изображением сюжета сказки, на которую приклеен Колобок.

Ход игры: Взрослый показывает детям сюжетную картинку. Дети называют сказку, и описывают картинку

Приложение 3

Русские народные игры т подвижные игры по произведениям художественной литературы

«Бабушка Маланья». Хороводная игра

Все образуют хоровод, ведущий встает в середину. Все идут по кругу и поют:

У Маланьи, у старушки

Жили в маленькой избушке

Семь сыновей,

Все без бровей, ( останавливаются).

Вот с такими ушами,

Вот с такими глазами,

Вот с такой головой,

Вот с такой бородой (слова сопровождаются выразительными движениями)

Ничего не ели

На нее глядели

Делали вот так!

Присаживаются на корточки. руки согнуты и подпирают подбородок. Ведущий в кругу показывает какое — нибудь движение, а все ему подражают. Движение обозначается словом. Можно импровизировать дальше. У сыновей показывать — ноги, носы, губы и т. д. а движения усложнять от одного до 3 —

«Гуси-лебеди»

Оборудование: маска волка, маски гусей.

Участники игры выбирают волка и хозяина, все остальные — гуси-лебеди. На одной стороне площадки дом, где живут хозяин и гуси, на другой — волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зелёной травки пощипать. Гуси уходят от дома далеко. Через некоторое время хозяин зовёт гусей: «Гуси-лебеди, домой!»

Гуси отвечают:

«Старый волк под горой!»

«Что он там делает?»

«Сереньких, беленьких рябчиков щиплет».

«Ну, бегите же домой!»

Гуси бегут домой, а волк их ловит. Пойманный выходит из игры. Игра кончается, когда все гуси пойманы.

«Теремок»

Дети стоят в кругу – это теремок. Несколько одевают маски героев сказки: мышки, лягушки, зайца, волка, лисички и медведя. Дети поднимают руки, сцепленные друг с другом и говорят слова:

«Вот стоит теремок

Он не низок, не высок.

Как войдет в него зверек,

Так захлопнется замок»

Во время проговаривания слов дети в масках зверей вбегают в круг и выбегают из него. На слова воспитателя «ХЛОП» дети опускают сцепленные руки. Кто попадется, перестаёт быть «зверьком» и встает в теремок с остальными детьми.

Игра проводится, пока не останется самый ловкий.

«Зайцы и лиса»

Дети в масках зайчиков стоят в кругу. Ребенок в маске лисы ходит за кругом и говорит:«Ох, растаял домик мой

Как же мне идти домой.

Надо к зайчику бежать

Его домик отобрать»

Подходит к домику одного из «зайчиков», стучится:

«Тук- тук- тук….серый зайка, выбегай

И со мною поиграй»

«Зайка» и «Лиса» бегут наперегонки за кругом: кто первый займет домик.Кто проиграл — тот становится «лисой»

«Волк и козлята»

Оборудование: маска волка, маски для козлят.

Выбирается волк, остальные дети — козлята. Дети — козлята прыгают по площадке,приговаривая:

«Мы веселые козлята

Озорные все ребята,

Не боимся никого

Кроме волка одного(подходят к волку).

Серый волк, не зевай

Нас скорее догоняй».

На последние слова «волк» догоняет «козлят». Кого поймал (осалил, тот приседает.

Игра останавливается, когда поймана большая часть ребят. Затем выбирается новый «волк».

«Бычок — смоляной бочок»

Оборудование: 2-3 веревки, обручи по числу «зверей».

Среди детей выбирают 2-3«соломенных бычка». Остальные дети –«звери», которые живут в лесу в своих «домиках» (обручах). По сигналу «соломенные бычки» бегут к зверям и касаются их рукой. После касания звери зацепляются за «хвост» бычка (держатся за веревку и бегут за ним в его домик. Побеждает тот, кто поймает больше всего «лесных жителей».

Эстафета «Ловись золотая рыбка»

Оборудование: детские удочки и рыбки на магните, обручи, ведерки.

У первых игроков команды в руках детские удочки. По сигналу игроки бегут с удочкой до обруча, в котором лежат рыбки. Подцепляют рыбку с помощью магнита и возвращаются к командам. Опускают рыбку в ведерко и передают удочку следующим игрокам. Побеждает команда первая закончившая эстафету.

Игра – соревнование «Репка»

Оборудование: канат.

Воспитатель объединяет детей в две команды. Дети берут в руки канат. По сигналу воспитателя начинают тянуть его в разные стороны. Кто вытянет «репку», тот и победитель. Игру можно проводить с постепенным дополнением игроков. Можно играть до последнего победителя (команду, которая выиграла, объединяют в две команды, продолжают состязание, пока не победит один игрок).

Русская народная игра «Горячее место»

Прекрасное развлечение для любителей догонялок. В центре площадки обозначают место, которое именуется «горячим». Водящий старается поймать игроков, желающих туда проникнуть. Тот, кто попадется в его плен, становится помощником.

Если участнику удается попасть на горячее место, он может там отдыхать неограниченное количество времени. Но стоит покинуть его, как снова придется убегать от водящего.

Приложение 4

Беседы с детьми.

Беседа с детьми средней группы «Откуда пришла книга»

Цель: познакомить детей с созданием книги, её строением.Познакомить детей с понятиями «обложка», «страницы», «иллюстрация». Подвести детей к пониманию того, что книга — основной источник получения знаний. Развивать умение принимать участие в беседе, отвечать на вопросы воспитателя..

Оборудование: книги из книжного уголка, листы бумаги, краски, кисти, баночки с водой.

Воспитатель:

Ребята, как называется наш уголок? (указывает на книжный уголок)

Почему у него такое название?

Зачем нужны книги?

Какие книги есть в нашем уголке?

Какие книги ваши любимые?

Я вижу, что вы очень любите книги. С книгами мы встречаемся каждый день. Мы их рассматриваем, читаем. Из книг человек обо всем узнаёт.

Давайте сейчас рассмотрим книгу.

У каждой книги есть обложка (показывает)

Если внимательно её рассмотреть, то можно узнать о чём эта книга.

Догадайтесь о чём эта книга?

Если мы откроем книгу, в ней много страниц. На них напечатан текст сказки или рассказа. В детских книгах бывает много картинок, они называются иллюстрации.

Эти иллюстрации рисуют художники.

Вы любите рассматривать иллюстрации?

Я хочу вам показать разные иллюстрации, а вы догадайтесь к каким они сказкам?

Воспитатель показывает иллюстрации к сказкам «Репка», «Теремок», «Колобок», «Зайкина избушка», «Петушок – золотой гребешок», «Маша и медведь», «Кот в сапогах», «Бременские музыканты»

Дети отгадывают названия сказок.

Ребята, как вы думаете, из чего делают книги?

Книги делают из бумаги. А где берут бумагу? Бумагу делают из дерева и не одного, а из множества деревьев. Такие деревья пилят в лесу, спиливают у них ветки, получаются брёвна, (показывает иллюстрацию), а брёвна доставляют на бумажный комбинат (показывает иллюстрацию). Брёвна там распиливают, измельчают в опилки и даже варят, чтобы получить массу, похожую на жидкое тесто. Тесто разливают по формам в длинные широкие полосы и получается бумага. А на этой бумаге еще надо писать. Бумага попадает в типографию, там печатают книгу из букв, а чтобы книга была красивая, надо ее разукрасить. После этого за работу берутся мастера художники. После этого книги попадают в склады и развозятся по книжным магазинам, и мы с вами покупаем эти книги. Видите, сколько много людей трудились, чтобы мы могли в магазине купить книгу.

Воспитатель: Ребята, а какие правила обращения с книгой вы знаете?

Ответы детей.

Итог: что нового и интересного вы сегодня узнали.

Беседа с детьми средней группы

«Что бы ты сделал, если бы у тебя была волшебная палочка»

Цель: помочь детям понять, что такое хорошо и что плохо.

Ребята, у нас сегодня не простая встреча, а волшебная. А знаете почему? Потому, что сегодня мы попробуем с вами стать волшебниками. Как вы думаете, что для этого надо сделать?

— Надо попробовать попасть в сказку и понаблюдать за волшебниками. Попробуем?

— В какую сказку вы хотите попасть?

«Золушка»

— Что же волшебного там происходит?

— Так что же волшебного делают в сказках волшебники?

— Да, они творят добро.

— В чём же это выражается? (Помогают доброму человеку, хорошему делу, мешают злому.)

— А вы можете помочь доброму человеку? Как?

— А помешать злому? Как?

— Значит, и вы можете быть волшебниками, ведь главное волшебство – это доброта. Не случайно народная мудрость гласит: доброта что солнце. Как вы понимаете это выражение?

— Да солнышко всех озаряет своими лучами. И от этих лучей что мы ощущаем?

(Воспитатель рисует на доске солнышко и на его лучиках прикрепляет рисунки: теплота, внимание, забота.)

-Итак, каждый лучик солнышка дарит людям: теплоту, заботу, внимание, верно? Получается, что лучик – волшебный. Давайте проверим. Вот я беру волшебную палочку, взмахиваю ею – и … лучик летит к (называет имя). Он делает тебя внимательным и заботливым.

— К кому бы вы хотели проявить своё внимание и заботу?

— Что бы ты сделал? Почему?

— Кто ещё хочет взмахнуть волшебной палочкой и послать солнечный лучик?

Воспитатель:

— Пусть каждый совершит своё волшебство.

Да свершится чудо, которое каждый из вас захочет! Для этого он нарисует своё желание на волшебном свитке. И оно обязательно исполнится.

— Ну как, убедились, что можете быть волшебниками?

Волшебником может стать каждый.

Беседа с детьми средней группы «Кто рисует картинки к сказкам!»

Цель: расширить знания детей о творчестве художников-иллюстраторов; подвести детей к пониманию того, что книга – это произведение искусства, поэтому относится к ней, следует бережно и аккуратно;

Оборудование: книжки разного типа: книжка – игрушка, книжка – раскладушка, книжка – дом, книжка – малышка; иллюстрации для игры «Будь внимательным».

Ход занятия:

Раз-два, раз-два

Вот и кончилась игра!

Раз закончилась игра –

Наступает тишина!

( на столе лежат книги и краски)

Как вы думаете, о мы свами сегодня будем разговаривать?

Какие книги вам нравятся больше всего?

Красочные, с красивыми рисунками. А кто нарисовало эти рисунки?

Правильно художники, по- другому можно сказать ИЛЛЮСТРАТОРЫ.

Я предлагаю пройти к книжной выставке и посмотреть, какие же здесь есть книги, полюбоваться ими. (Дети ходят, смотрят, беседуют друг с другом)

Для чего же нужна иллюстрация или рисунок в книгах? (Иллюстрация нужна для того, чтобы помочь понять содержание книжки. Она наглядно рассказывает о том, какие герои, нравятся ли они художнику, как они поступают).

Можно ли по рисункам догадаться, о чем эта книга? (Показать 2-3 книги).

Рассматривание иллюстраций Е. М. Рачева

Тюбик приготовил нам иллюстрации из разных книг.

Вот, посмотрите на эти иллюстрации, кто на них изображен? (животные). Дети, а они такие же, как в жизни? Чем они отличаются от настоящих?

Правильно, эти животные сказочные, потому что это иллюстрации к сказкам. Эти иллюстрации нарисовал художник-иллюстратор Е. М. Рачев. Посмотрите, художник зверей одевает и не просто в платье или рубаху, а в национальный костюм того народа, кто эту сказку написал. Перед вами иллюстрации к русским народным сказкам.

Обратите внимание, каждый зверь у Рачева, как и каждый человек, имеет свой характер. Е. М. Рачев обводит контур предметов черным угольным карандашом.

Рассматривание иллюстраций Ю. А. Васнецова.

А вот иллюстрации еще одного художника.

Они похожи на предыдущие? Обведены черным контуром? (Нет) Дети, эти иллюстрации нарисовал другой художник-иллюстратор Ю. А. Васнецов.

Как вы думаете, что здесь изобразил художник? (сказку) Как вы догадались? Вам нравится теремок? Какие элементы росписи использует художник? Посмотрите, звери у Васнецова как игрушки. Все дело в том, что Ю. А. Васнецов родился в городе Кирове, недалеко от села Дымково, где делали Дымковские игрушки. Еще мальчиком ходил туда Юра Васнецов и наблюдал за работой дымковских мастеров, смотрел, как они лепили и украшали яркими узорами свои работы.

Васнецов сказочных героев всегда изображает добрыми, «одевает» их в красивую, нарядную одежду: у сороки юбка с оборками и кружевами, у кота розовый бант, красивые теплые валенки с узорами.

Ребята, какие цвета использует художник? (Яркие) Иллюстрации кажутся праздничными.

Рассказ об оформлении книг художниками.

Ребята, послушайте о том, как работает иллюстратор над рисунками в книге.

Обычно художнику нравится рисовать что-то одно: или про животных, или про детей, или иллюстрировать сказки. Он сначала внимательно читает несколько раз, затем представляет себе героя, пытается понять какой он: добрый или злой, хвастливый или простодушный, сердитый или веселый, где он живет, как одевается. Затем делает много рисунков – набросков.

Художник – иллюстратор придумывает и конструкцию книжки, ее оформление от начала до конца, расположение в ней текста, букв. Вот посмотрите, какие бывают книжки по конструкции: книжка – игрушка, книжка – раскладушка, книжка – малышка, книжка – образ. (Показать книги, обратить внимание на расположение в них иллюстраций).

Вот как много интересных книг придумали и оформили художники для нас. Работа у них трудная и непростая. Над каждой книгой они работают подолгу. Поэтому нам следует очень бережно относиться к каждой книжке, уважая их труд и труд писателя, который придумывает рассказ или сказку для нас.

С кем познакомила нас сегодня книга?

Каких иллюстраторов вы запомнили?

Беседа с детьми средней группы «Будь здорова, книжка!»

Цель: вырабатывать у детей постоянную духовную потребность в чтении художественной литературы, воспитывать бережное отношения к книгам.

Ход.

Здравствуйте, ребята! Давайте начнём нашу беседу с загадки:

Склеена, сшита

Без дверей, а закрыта.

Кто её открывает,

Много знает.

Что это? (Книга.)

Книга – удивительная вещь. Сложили вместе листы бумаги, на них какие – то значки поместили, точки, крючки да закорючки. Глаза наши смотрят на таинственные закорючки, и вдруг начинается удивительное волшебство: книга начинает с нами говорить.

Кто же придумал книгу? Кто стал самым первым чудесником? Никто. Такого изобретателя просто не существовало. Ведь люди с незапамятных времён рассказывали друг другу удивительные истории, делились тем, что знали друг другом, только вот записывать всё это научились не сразу. Но вот появились первые буквы. Многочисленные писцы стали вести записи. Так появились книги… И долгое время книги были рукописными.

Представляете, сколько уходило труда и времени на то, чтобы аккуратно, красиво, без ошибок переписать от руки толстенные тома для библиотеки.

Но шло время. И вот появились первые печатные станки. Сначала маленькие ручные, а потом настоящие печатные машины. Как и много лет назад создание книги требует труда многих людей: писателей, поэтов, художников, типографских рабочих (людей, которые печатают книги) и множества других.

А как вы думаете, ребята, что надо знать, чтобы быть хорошим читателем? (Ответы детей.)

Прошу не драться, не кидаться.

И с книгой в ванне не купаться.

И вам сейчас сказать спешу:

Приложение 5

Анкета для родителей «Русская народная сказка в жизни Вашего ребенка»

| | Сколько времени в день Вы проводите со своими детьми? | |

| | Кто в Вашей семье занимается воспитанием детей? | |

| | Есть ли у Вас домашняя библиотека? | |

| | Часто ли Вы покупаете ребенку книги? | |

| | С какого возраста на Ваш взгляд нужно начинать читать детям сказки? | |

| | Какие функции на Ваш взгляд выполняет сказка в воспитании ребенка, чему учит? | |

| | Как часто Вы читаете (рассказываете) своему ребенку сказки? | |

| | Просит ли Ваш ребенок читать (рассказывать) сказку несколько раз? | |

| | Есть ли любимая сказка у Вашего малыша? Если есть – какая? | |

| | Играет ли Ваш ребенок в сказки, которые слушал? Каким героям он чаще всего подражает? | |

| | Рассказывает ли ребенок сказку совместно с Вами или своим куклам, игрушкам? | |

| | Есть ли у ребенка книжки для самостоятельного рассматривания? | |

| | Рассматривая иллюстрации к сказкам, задает ли Вам ребенок вопросы? | |

| | Узнает ли Ваш ребенок сказку по иллюстрации? | |

| | Есть ли у Вас дома какой-либо вид детского театра (настольный пальчиковый, кукольный и пр. ) ? | |

| | Придумываете ли Вы когда-нибудь сказки для Вашего ребенка? | |

| | Играете ли Вы со своим ребенком в игры, где задействованы герои русских народных сказок? | |

| | Хотели бы Вы принять участие в театрализации русской народной сказки в детском саду вместе с вашим ребенком? |

Приложение 6

Мнемотаблицы

Приложение 7

Драматизация по мотивам русской народной сказки

«Заюшкина избушка» в стихах для детей средней группы

Программное содержани: учить детей драматизировать знакомую сказку, оценивать поступки героев, интонационно передавать их характер; понимать стихотворную форму сказки; помочь детям овладевать выразительными средствами речи, жестов. Продолжать развивать умение работать сообща, разгадывать загадки. Воспитывать положительные качества характера: преданность ,взаимовыручку, смелость, дружелюбие, любовь и интерес к жанру сказки.

Сказочница. Здравствуйте! В нашем театре опять представленье

И взрослым, и детям на удивленье;

Еще одно мгновение — поднимется кулиса-

Игру начнут ребята, актеры и актрисы!

Девочка-кассир: Вот открылась наша касса,

Собралась народу масса;

Театр открывается, к началу всё готово,

Билеты продаются за вежливое слово!

Проходите, места занимайте,

Слово вежливое называйте!

(Дети –зрители называют вежливые слова, рассаживаются по местам)

Сказочница: Прежде чем сказку вам показать,

Ее названье нужно отгадать. (Дети загадывают загадки)

1 ребенок. Как настали холода,

Дом слепила изо льда.

Грело солнце день за днем-

И растаял этот дом.

2 ребенок. Выгнала она косого

Из домишка лубяного.

Но пришел Петух с косой-

Снова в домике косой!

Вдвоем. Кто в далекие леса

Навсегда ушел?…..(дети: «лиса!»)

Сказочница: И эта сказка называется….?

Дети: «Заюшкина избушка»!

Сказочница: правильно, русская народная сказка «Заюшкина избушка».

Вы садитесь, не стесняйтесь, удобнее располагайтесь.

Сказочница. Однажды снежною зимой

Лиса построила избушку под сосной.

Была красива изба и изящна,

Да ледяная, не настоящая.

А у зайца- лубяной

Дом и с крышей, и с трубой!

Вот весна -красна настала-

У лисы изба растаяла.

К дому зайчика спешит,

Тихо, сладко говорит…(Лиса, стоя под окошком домика)

Лиса. Зайка, некуда мне деться! Ты пусти меня погреться!

Заяц. Проходи, Лисичка, рыжая сестричка!

Сказочница. Добрый зайчик дверь открыл

И лисичку в дом пустил.

Но лиса-плутовка Зайца выставила ловко.

(Лиса выталкивает Зайца из домика, он уходит, садится на пенек).

Сел под кустик и сидит,

Мимо пес Барбос бежит.

Пёс. Ав! Ав! О чем, заинька, плачешь?

Заяц. Как же мне не плакать,

Слёзкам как не капать?

Попросилась Лиса ко мне в дом,

Потом выставила вон!

Пёс. Спасу жилище я твоё,

Пойдем, выгоню её! (идут к избушке).

Ав! Ав! Лиса, у печки не сиди,

Не твой домик, уходи!

Сказочница. А Лиса с печи…

Лиса. Как выскочу, как выпрыгну -полетят клочки по закоулочкам!

Сказочница.Струсил, убежал Барбос,

На бегу поджавши хвост…

А зайчик, вспомнив теплый дом,

Опять заплакал под кустом.

Мимо серый Волк бежит

И зайчишке говорит…

Волк. О чем ,зайчик, плачешь?

Заяц. Как же мне не плакать,

Попросилась Лиса ко мне в дом,

Потом выставила вон!

Волк Спасу жилище я твое,

Пойдем, выгоню ее!

Заяц. Пёс гнал -не выгнал, и ты не выгонишь!

Волк. Нет, выгоню! (Пошли они к избушке).

«У-у-у!»-

Сказочница. Завыл Волчок-

Волк. Лиска , береги бочок!

Сказочница. А Лиса им с печи….

Лиса. Как выскочу, как выпрыгну -полетят клочки по закоулочкам!

Сказочница. Скрылся Волк, мелькали лапы…

Заинька опять заплакал.

Вот Медведь идет, ворчит.

Видит- заюшка сидит…

Медведь. О чем плачешь ты косой?

Заяц. Как же мне не плакать,

Слезкам как не капать?

Попросилась лиса ко мне в дом,

Потом выставила вон!

Медведь. Я слабых защищаю.

Лису я заломаю!

Пойдем к избушке!

Р-р-р! Верни Зайцу дом,

Поди, Лиса, вон!

Лиса. Не пугай меня, Медведь,

Страшно можешь лишь реветь!

Как выскочу, как выпрыгну- полетят клочки по закоулочкам!

Сказочница. И побрёл Медведь в лес,

Где от страха в берлогу залез….

А зайчишка-под кусток;

Сел опять он на пенек…

Мы физминутку проведем

И спасителя зайчишки позовем!

Физминутка : хоровод.

За лесами , за горами,

За широкими морями;

Не на небе, на земле

Жил Петух в одном селе.

Петушок был очень важный,

Смелый и отважный.

Людям честно он служил,

О забавах не тужил.

И когда траву всю скосит,

На плече косу он носит

И окрестность охраняет,

Зорко мир оберегает.(повторяется 1 куплет)

Сказочница. Услышал Петушок о том, что Лиса Зайца обидела, и решил ему прийти на помощь…

Петух. Я косу точу, точу —

Слабым помогать хочу!

Сказочница. Видит -заинька грустит.

Петух зайцу говорит:

Петух. О чем, зайчик, плачешь?

Заяц. Как же мне не плакать,

Слёзкам как не капать?

Попросилась Лиса ко мне в дом-

Потом выставила вон!

Петух. Не страшна мне лиса,

На плече моем коса!

Хочу Лису я посечи,

Уходи, Лиса, с печи!

Лиса. Ой-ой-ой! Вещи собираю, шубу надеваю!

Петух. Несу косу на плечи,

Хочу Лису посечи!

Лиса. Ой-ой-ой! Вещи собираю, шубу надеваю!

Петух. Несу косу на плечи,

Хочу Лису посечи!

Убирайся, рыжая, давай-ка!

Ты в чужой избушке не хозяйка!!!

Лиса. Сейчас вещи уложу -лапы быстро уношу! (убегает)

Заяц. Спасибо тебе, Петя-петушок,

Теперь для меня ты –лучший дружок!

Сказочница. Сказка-ложь, да в ней намёк,

Малым детушкам -урок!

Не тот побеждает, кто велик или важен,

А тот побеждает, кто смел и отважен!

Артистами ребята побывали,

Сказку-представленье показали;

Артисты, зрители-все были хороши,

Похлопаем друг другу от души! (КОНЕЦ)

2

Жила когда-то старуха-говоруха, и была у неё коза с козлятами.

Утром люди встанут, за работу примутся, а старуха всё на печке полёживает.

Только к обеду подымется, поест, попьёт и давай говорить. Говорит, говорит, говорит — и с соседками, и с прохожими, и сама с собой!

А коза с козлятами в хлеву заперты — ни травки им пощипать, ни водицы попить, ни побегать…

Вот как-то раз и говорит коза своим козлятам:

— Козлятушки-детушки, не житьё нам у старухи-говорухи! Пойдёмте-ка мы в лес, построим себе избушку и будем в ней жить.

Как выпустила старуха-говоруха козу с козлятами из хлева — они и побежали.

Только их старуха и видела!

Прибежали они в лес и стали искать место, где бы избушку построить.

Подошла коза к лесной яблоньке и говорит:

— Яблонька, яблонька! Можно мне под твоими ветками избушку построить?

— Не строй подо мною избушку,-отвечает яблонька.- Яблоки с меня упадут — твоих козляток ушибут. Ступай ещё куда-нибудь!

Пошла коза к ёлке:

— Ёлка, ёлка! Можно мне под тобою избушку построить?

— Не строй подо мною избушку,-отвечает ёлка.- Шишки с меня упадут -твоих козляток ушибут. Найди место по лучше!

Пошла коза с козлятами дальше. Увидела высокий дуб и говорит ему:

— Дуб, дуб! Можно мне под тобою избушку построить?

— Не строй подо мною избушку,-отвечает дуб.- По осени жёлуди с меня упадут — твоих козляток ушибут. Сама горевать будешь.

Пошла коза к осине:

— Осинка, осинка! Можно мне под тобою избушку построить?

Затрясла осинка своими ветками, всеми листьями:

— Мои листики днём и ночью шумят — твоим козляткам спать не дадут.

Найди местечко получше!

Нечего делать, отправилась коза с козлятками дальше.

Пришла к шиповнику:

— Шиповник, шиповник! Можно мне под тобою избушку построить?

Закачался шиповник:

— Что ты, что ты, коза! Или не видишь? Вон какие на мне колючки острые! Будут твои козлятки прыгать-скакать — всю шёрстку себе повыдерут. Ступай, коза, дальше, ищи местечко получше!

Пошла коза к берёзе:

— Берёзка, берёзка! Можно мне под тобою избушку построить?

Качнула берёзка веточками, сказала:

— Я твоих козляток от зноя уберегу, от дождика спрячу, от ветра укрою. Строй подо мной твою избушку!

Обрадовалась коза. Построила избушку и стала жить в ней со своими козлятками.

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия

«Прятки»З.Александрова

Оленька играет в прятки.

Где искать её, ребятки?

Заглянули под кровать –

Под кроватью не видать.

— Где ты, Оля, далеко ли?

Мы соскучились без Оли!

И за дверью Оли нету,

И не видно за буфетом,

И на кухне под столом

Оли тоже не найдём.

Оля прячется за креслом:

«Нет, играть неинтересно,

Вдруг забудут, не найдут? »

— Где ты, Оленька?

— Я тут!

А.Барто(из цикла «Игрушки)

Бычок

Идет бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

— Ох, доска кончается.

Сейчас я упаду!

Мячик

Наша Таня громко плачет:

Уронила в речку мячик.

-Тише, Танечка, не плачь:

Не утонет в речке мяч.

Слон

Спать пора! Уснул бычок,

Лег в коробку на бочок.

Сонный мишка лег в кровать,

Только слон не хочет спать.

Головой кивает слон,

Он слонихе шлет поклон.

«Курица с цыплятами»В. Берестов

Куд-куда? Куд-куда?

Ну-ка, ну-ка все сюда!

Ну-ка к маме под крыло!

Куд-куда вас понесло?

«Птичка»В.Жуковский

Птичка летает,

Птичка играет,

Птичка поет;

Птичка летала,

Птичка играла,

Птички уж нет!

Где же ты, птичка?

Где ты, певичка?

В дальнем краю

Гнездышко вьешь ты;

Там и поешь ты

Песню свою.

«Зайка, зайка, попляши!» Г. Лагздынь

Зайка, зайка, попляши!

Нашу Машу посмеши!